赵洪峰

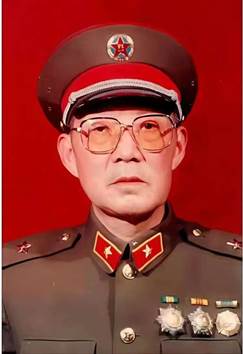

程毓庭(1923年9月——2005年11月),汉族,出生于河南省清丰县古城乡程村一个贫苦农民家庭。1938年11月参加革命,加入朱德青年队,1940年3月加入中国共产党。

先后在八路军129师新8旅22团、冀南军区、晋冀鲁豫军区、晋冀鲁豫野战军第十纵队、58军173师519团、历任战士、副班长、班长、侦察排长、侦察队长、政治指导员、侦察参谋、作战参谋、副营长、营长、武工大队长、团副参谋长、作训科长、南京军事学院基本系学员、军分区副参谋长、参谋长、副司令员、师长、北京军事学院高级系学员、河南省军区参谋长、副司令员、顾问等职。1988年7月离职休养。

战争年代,他出生入死,身经百战。参加过张庄、百团大战、临西、广平、曲周、铁壁合围、吕洞固、临东、冠县、冠头、莘县、龙王庙、堂邑、青平、临城、聊城、豫北、崔桥、挺进大别山、宛东、襄樊、伏牛山等等战役战斗。1952年参加抗美援朝,赴朝参战。

在艰苦卓绝的抗日战争、解放战争和抗美援朝战役战斗中,他不怕流血牺牲,无惧艰难困苦,英勇顽强,冲杀在前,从贫苦农家子弟成长为我军优秀的军事指挥员。战斗中先后多次身负重任,为中华民族、中国人民解放事业做出了杰出贡献,立下不朽功勋。曾荣获“三级独立自由勋章”、“三级解放勋章”和“独立功勋荣誉章”。

和平年代,他始终保持和发扬我党、我军早期的优良传统和作风,严格按照条令、条例规范管理部队。以身作则,身先士卒,以自身的良好形象和模范作用带动部队。他善于把自己多年亲历的战役、战斗与军事理论学说相结合,不断提升自身军事指挥才能。他经常深入基层、深入连队,做好传帮带,言传身教,爱兵如子。他注重发挥领导班子的核心战斗堡垒作用,具有极强的凝聚力、向心力。他发扬民主,敢于决策,勇于担当,团结同事,顾全大局,处事公道,平易近人,严于律已,生活简朴。

离休后,他在继续关注我军现代化建设的同时,心系老区经济建设,深入老区实地考察,解难题、疏瓶颈、谋发展,为老区建设尽心竭力。并且积极组织、推广老年人体育健身活动。

程毓庭同志的一生,是为中华民族解放事业抛头颅、酒热血、浴血奋战、戎马生涯的一生。是为军队建设、国防建设,鞠躬尽瘁、奋斗不息的一生。是襟怀坦荡、清正廉洁、一身正气、光明磊落的一生。

◆苦难少年立志报国

程毓庭出生于豫北清丰县一个普通农家,家庭贫穷。20世纪30年代的豫北,军阀混战、日寇觊觎,农民在苛捐杂税与地主压迫下艰难求生。幼年的程毓庭目睹家乡民生凋敝,早早体会到生活的艰辛,也在心底埋下了改变命运、反抗压迫的种子。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”后,全面抗战爆发。华北沦陷区抗日烽火渐起,共产党领导的八路军深入敌后开展游击战争,其英勇事迹与“抗日救国”的号召,激起了程毓庭的爱国热情。此时,程毓庭虽然年少,但在他的心中抗战浪潮激起了他的强烈共鸣,立志参加抗战,报效祖国。

1938年11月,年仅15岁的程毓庭毅然离开家乡,加入八路军129师直属抗日武装——朱德青年队。这支由青少年组成的队伍和八路军769团一样直属129师,由师部直接领导。朱德青年队却是八路军联系群众、传递情报、支援前线的重要力量。在朱德青年队的青少年,他们承担送信、站岗、协助动员群众等任务,在实践中学习军事技能与革命道理,逐渐从懵懂少年成长为有组织、有纪律的抗日战士。

◆在“朱德青年队”加入党组织

“朱德青年队”最早是土地革命战争时期红军中的青年组织。为了教育和团结广大青年群众,红军连队中曾成立了以朱德名字命名的“朱德青年队”,还有《朱德青年队歌》,歌词是这样的:“红军的青年战士喜洋洋,好比那东方刚出的太阳,不怕牺牲,英勇杀敌,冲锋陷阵如猛虎,无坚不摧谁敢挡!我们是青年英雄的战士,我们加入了朱德青年队,遵守纪律,服从命令,冲锋陷阵如猛虎,无坚不摧谁敢挡!”

1937年8月,八路军借鉴红军时期的经验,在连队一级设立了“朱德青年队”。据老八路赵金来回忆,那时凡成为这个队的成员,必须是政治坚定表现好,工作积极有成绩,经政治指导员批准才能加入。发给队员们的《青年信条》也类似现在共青团员入团宣誓的誓词,不仅要求会背,还要求条条做到,落实在行动上。其全文如下:

一、抗战到底,不动摇,不投降;

二、服从组织,不调皮,不捣蛋;

三、积极工作,不逃避,不推托;

四、亲密团结,不打架,不吵嘴;

五、勇敢参战,不怕死,不犹豫;

六、活泼紧张,不呆板,不散慢;

七、努力生产,不怠工,不偷懒;

八、虚心学习,不自高,不自大;

九、互助友爱,不自私,不自利;

十、严防汉奸,不麻痹,不疏忽;

十一、保护身体,不胡搞,不早婚;

十二、讲究卫生,不吸烟,不喝酒。

这12条别说在战争年代,就是现在来看也有现实意义。

还有《朱德青年队队员之歌》,歌词内容与红军时期有所不同:“战呀,战呀!我们是新中国的青年,朱总司令领导我们向前!坚决收复万里河山。建设和平民主的家园……”

1940年,八路军一二九师政治部专门制发了“朱德青年队员证书”。证书封面上印制着彩色的齿轮、步枪和学习本,背面是鲜红的朱德总司令的亲笔题词:“斗争与学习缺一不可”,证书内容有队员姓名和单位,以及“青年队员信条”,如保持革命节操,反对堕落叛变;熟练技术战术,英勇顽强杀敌等八条。

1942年,为了规范青年队的设置,八路军政治部颁布《政治工作条例》,规定青年队组织排为小队,连为分队,营为中队,团为大队。各级青年队设队长一人,由各级青年队员大会选举产生。青年队的主要任务是:根据中共中央青年委员会和总政治部的要求,训练和教育青年战士成为党及政治工作在巩固部队上的助手,成为战士中的模范分子,成为各种工作的突击力量。

1946年9月,由于中国革命形势和任务的变化,中共中央于决定通过“择地试建”的方式,重建中国青年团组织。“朱德青年队”也完成了它的历史使命,恢复了共青团的本来面目。

1940年3月,经组织考察与培养,程毓庭光荣加入中国共产党。入党宣誓那一刻,他立下“为民族解放、为人民奋斗终身”的铮铮誓言,从此把自己的一生交给党,永远听党的话,跟党走,全心全意为人民服务,终生为党的事业奋斗。

◆抗日战争英勇善战

在朱德青年队期间,程毓庭以机智勇敢著称,尤其在侦查敌情、传递情报方面表现出色。他的出色表现引起了王近山将军的注意,并被调入新八旅22团,成为战斗一线的重要成员。

程毓庭在朱德青年队期间的战友赵金来,冀南人,曾在八路军769团,抗日战争时期当过李德生的警卫员。769团在解放战争时期,隶属晋冀鲁豫野战军三纵七旅,后更名为19团。1949年改编为11军31师,抗美援朝31师划给12军31师入朝。赵金来后来在12军任副军长,后离休。

1940年5月,张维翰领导的部队调到冀南,此时范筑先纵队和李聚奎领导的先遣纵队合并成立了129师新8旅,张维翰任该旅旅长、政委肖永智、副旅长王近山。1942年,新8旅与冀南三分区合并,他任分区司令员。

程敏庭由于在朱德青年队机智勇敢,灵活传递情报出色。被王近山带到新8旅22团。

新8旅第22团,犹如一支英勇善战的勇士,矗立在历史的舞台上。他们敢于面对挑战,永不言败,用坚定的信念和顽强的毅力,书写着属于他们的传奇。这支部队,是荣耀的象征,是力量的源泉。团长田厚义,英勇无畏的战士,以坚定的信念和果敢的行动引领着团队向前。他的形象仿佛一座巍峨的山峰,屹立不倒,为团队注入无尽的勇气和力量。

政委史钦琛英勇牺牲,其英勇事迹永载史册。在他离世后,于笑虹毅然接过了这份重任,肩负起了政委的使命。他们都是勇敢的战士,用自己的行动诠释着忠诚与担当。副团长徐国富,这位温文尔雅却又不失坚毅的领导者,如同指挥家般在团队中挥洒自如。他不仅是团队的灵魂,更是战士心中的明灯,用他的智慧和勇气,引领22团不断前行,攀登新的高峰。参谋长赵小舟,他如同一座坚固的灯塔,他的人格魅力,使得团队中的每个人都深受感染。在他的带领下,22团团结一致,共同面对挑战,不断取得新的胜利。主任一职,最初由才华横溢的于笑虹担任,他以其卓越的领导能力和独到的见解赢得了众人的尊敬。后来,这一重任交到了吴新之手中,他继续发扬前任的优良传统,带领团队不断前行。

第22团,曾是范筑先麾下的第十六支队,汇聚了临清各区的小股武装力量,组建之初便声势浩大。司令部坐镇临清,吉占鏊担纲司令。日军侵占临清后,部队分散活动,于笑虹率领残部突出重围,辗转成为八路军的一部分。历经波折,最终于1940年与筑先纵队合并,铸就了新8旅22团的辉煌。

新8旅整编完成后,23团、24团即开过卫河到达冀南,归冀南军区指挥。第22团暂留鲁西北坚持斗争,与力量强我数倍的十几股敌人周旋。他们白天打敌人的侧翼,夜间袭扰敌人的宿营,搅得敌人晕头转向,日夜不得安宁。

新8旅22团,是一支久经沙场的劲旅。他们在冀南平原上与敌人展开游击战,屡建奇功。程毓庭在其中担任侦察任务,多次深入敌后,获取重要情报,为战斗胜利立下汗马功劳。

在耿楼战斗中,22团首长交待任务给程毓庭带领团直属队和各营直属队勤杂部队转移,史钦琛政委率部阻击敌人。战斗异常激烈,敌人兵力数倍于我,但22团的战士们毫不畏惧,奋勇杀敌。最终,史钦琛政委英勇牺牲,程毓庭则带领幸存的战士们成功突围。

耿楼战斗后,第22团也开过卫河到达冀南。从此,新8旅在129师和冀南军区领导下,开展冀南平原游击战争,为巩固和发展冀南抗日根据地而斗争。

1940年8月,八路军在晋察冀地区发动了百团大战,目标明确,就是要打破日军的控制,恢复人民的自由。战役的名字“百团大战”听起来像是个热闹的聚会,实际上却是八路军动员了100多个团的兵力,准备给日军来个“群殴”。

想象一下,100个团同时出击,简直就像是一场大型的音乐会,主唱是八路军,日军则是那位不知羞耻的“观众”,结果被“乐队”打得毫无还手之力。八路军的战士们在战斗中发挥了极大的创造力,他们不仅用枪械与日军对抗,还用各种巧妙的战术来迷惑敌人。

在战斗中,八路军的战士们不仅勇敢,而且幽默感十足。一次程毓庭在潜伏时,发现了一个日军哨兵。他心里一动,决定给这个“敌人”来个惊喜。他故意发出一声“咳嗽”,然后假装被敌人发现,立刻躲到树后。日军哨兵一看,立刻慌了,四处张望,结果被树上的一只松鼠吓得掉头就跑。程毓庭在树后忍不住笑了,心想:“这下子,我的‘敌人’可真是个胆小鬼!”。于是,程毓庭开枪打死了日本鬼子。

1941年7月,新8旅副旅长王近山指挥22团夜袭肥乡城。为了战胜敌人,粉碎敌人对山区的“扫荡”,八路军主力部队与民兵相结合,开赴敌占区,直捣敌人老窝。新8旅副旅长王近山指挥22团夜袭肥乡城,狠狠打击了日寇,有力地配合了山区反“扫荡”。县城日伪军集中到积善村修炮楼建据点,肥乡城内敌兵力空虚,只剩下日军30余人,伪军500余人。驻肥乡县东漳堡乡一带的新8旅,奉上级指示,决定夜袭肥乡城。副旅长王近山、政治部主任王幼平很快部署作战计划和攻城准备工作,并召集肥乡县抗日民主政府和模范团领导部署支前准备与战斗任务;命政府从根据地组织自卫队、担架队准备配合部队抢救伤员、搬运物资;命模范团政委王长年、团长崔治国带模范团埋伏在肥广公路沙窝一带,破路设防,准备狙击广平方向来援敌人,保证新8旅攻打肥乡城战斗顺利进行。

23日晚,新8旅22团和模范团冒着小雨向县城挺进,悄悄地进入各自阵地待命。

23日晚11时,袭击肥乡城的战斗打响了,枪炮声顿时大作,火光冲天。22团1营从南门进攻,2营从东门进攻,3营一个连在北门佯攻,一部向邯郸、广平方向警戒,另一部随指挥部作预备队;分区基干团一个连和肥乡县模范团一部配合部队作战。1、2营分别派出一支小部队越过城壕,架起云梯,悄悄摸上城墙,消灭值班伪军,迅速占领城楼和要点,组织好火力,接迎大部队攻城。等伪军发现大部队攻城,组织施行反冲锋时,被攻城先头部队勇猛击退。

袭击肥乡城战斗打响后,大名、广平敌人出动增援,当发觉公路被破坏,狡猾的敌人恐有埋伏,没有敢走大路,抄小路绕到肥乡城附近。新8旅22团直属队程毓庭闻讯带队赶到南门外狙击增援敌人,以英勇顽强的精神狙击比直属队多几倍的敌人。增援敌人见我军已攻克肥乡城,大势已去,又被狙击在城外不能前进一步,就打了一阵子缩了回去。6时,天亮后,八路军主动撤出肥乡城。

夜袭肥乡城这一仗打的很漂亮,毙伤日军10人、伪军20余人,俘伪军214人;缴获长短枪73支、子弹1092发、手榴弹27枚、大刀39把、战马80匹、自行车4辆、麦子11000多斤和部分其他物品;烧毁汽车2辆和四五堆杂物。

这次战斗,攻城部队伤亡18人、消耗子弹837发、手榴弹119枚、损失长短枪8支。

这一仗,主力部队与地方武装紧密配合,捣毁了敌人老窝,打出了抗日军民的威风。

这一仗,振奋了全县人民抗日热情,用实际行动配合了太行山区反“扫荡”。模范团没有截住增援敌人,战斗结束后,副旅长王近山对团政委王长年、团长崔治国说:“不是你们没有尽到责任,而是敌人狡猾绕道到了肥乡”。王近山还给了模范团几条在肥乡战斗中缴获的纸烟,作为对模范团的慰劳。

程毓庭参加了吕东固突围战,这场战斗异常激烈。日军的一支劲旅对我冀南军区第三军分区(驻河北省广平县一带)实施“铁壁合围”。当时,程毓庭在分区第8旅22团任警卫班长。元月24日凌晨,日军对22团驻地吕东固村实施进攻。政委和徐副团长一商量(团长调走),决定部队立即突围。徐副团长带领100多人顺着“交通沟”向西南方向突围

程毓庭跟于笑虹政委向东北方向冲。在接近敌人50米左右的时候,程毓庭对走在前面的老百姓喊道:“老乡,我们是八路军,快向两边跑!”老乡们一听,立即向两边跑开了。躲藏在老百姓后面的日本鬼子立即露了出来。这时,程毓庭看见两个鬼子趴在坟头上,他迅速端枪射击。“啪、啪”两声,两个鬼子命归西天。不一会儿,第二拨鬼子又冲了上来,机枪疯狂向我方射击。程毓庭的右眼角被一颗子弹划破了一个血口子,牙齿被打掉五颗,下颌骨被打得粉碎。他顾不上这些,把腿上的绷带解下来,缠到头上继续和敌人搏斗。半个小时后,部队冲出了敌人的第一道包围圈,顺着沟来到吕东固村北一个地主家里。刚进院子,敌人又追了上来。于政委立即带领大家依托墙壁对敌人进行还击。战斗持续到晚上7点多,部队被编为三个突击队,乘夜色冲出日军的包围圈。

三天后,侦察员回来报告说,那次突围战斗中,日本鬼子被打死近400人,我军伤亡近200人。后来,人们把这次战斗称为“血战吕东固”。当时的冀南军区报纸用整版的篇幅,以“撼泰山易,撼八路军难”为题报道了部队突围的经过。

1945年4月21日,在南乐县战役时冀鲁豫军区司令员宋任穷、副司令员杨勇决定以第八军分区(司令员为曾思玉),加上第九、第七、第三共4个军分区的部队,大约有5个正规团,4个地方部队小团,计有六七千人,发起东自吴家屯、西到元村集,南到南清店、北至大名以北的安村的广大区域的南乐战役。其中,第八军分区一个团及一部分地方武装主攻南乐城;第九军分区有三个团布置在元村附近,打击由回隆、楚旺方向来援之敌;第七军分区一个团(1945年,冀南军区第7军分区隶属于冀南军区,是抗日战争后期晋冀鲁豫根据地的重要军事单位)及一部地方武装布置在龙王庙附近,程毓庭带突击队打阻击由大名方向来援之敌;第三军分区一个团及地方武装布置在大名以北,吸引大名魏县敌人,同时攻打各地据点,阻击援敌,配合攻城行动。军区有一个团4个连在南乐县城东北作为预备队。

南乐战役是军民协同作战。战役中八路军冀鲁豫军区和冀南军区部队与地方武装、群众形成立体配合。主攻部队负责攻城,地方武装清除外围据点,群众组成运输队、担架队支援前线,形成“主力+地方+民众”的作战体系。

多部队战术配合,参战部队分工明确。八分区主攻南乐县城,采取火力掩护、坑道爆破等战术突破防线;九分区实施佯攻迷惑敌人,同时阻击援军;七分区专司打援,确保主攻部队侧翼安全。

跨区域联动。三分区通过攻打大名西北据点牵制敌军,打增援南乐,体现了“围点打援”的战略协同。

精神传承。各个军区联合作战,及军民的战勤保障的团队精神。

◆解放战争机智歼敌

解放战争时期,程毓庭迎来了新的挑战和使命。刘邓大军挺进大别山后,为了巩固和发展根据地,决定建立桐柏军区。程毓庭所在的冀南军区部队被编入十纵29旅作为二次渡黄河部队,负责给刘邓主力部队送经费和物质,晋冀鲁豫南下工作团,和留在解放区伤员归队的一部分。千里跃进大别山,任务完成后,十纵打过铁路创建桐柏军区,他本人则担任了第三军分区政治武工大队大队长,战斗在南阳地区。

南阳地区战略地位重要,敌我斗争形势复杂。程毓庭带领政治武工大队,充分发挥了战斗队、工作队和宣传队的作用。他们一方面与国民党反动派的正规军和地方武装进行英勇战斗,打击敌人的嚣张气焰;另一方面,积极开展政治工作,宣传党的政策,发动群众,建立基层政权,为根据地的建设和发展奠定了坚实的基础。

据原中原野战军六纵卫生队雷副队长回忆:他和张队长(老红军)从信阳大别山去武汉买药,又没买成差点被国民党抓住,张队长他俩就从湖北襄樊进入河南南阳新野县,巧遇侦查大队大队长程毓庭(因他们在冀南军区新8旅都是副旅长王近山的兵),正好新野县有个桐柏军区三分区医院,程毓庭知道六纵卫生队张队长、雷副队长是著名外科军医,就叫他俩帮桐柏医院的忙,结果雷副队长还和湖北襄樊参军的护士谈上对象了,这时中原六纵也从信阳,转战到了南阳地区张队长和雷副队长归建,雷副队长给六纵领导汇报把美丽的襄阳妹也调到中原六纵了。

桐柏军区发起解放邓县的战役。桐柏三分区政治武工队大队长程毓庭,为获取到最新的邓县城防图,深入敌军上演了敌我斗争。而彼时驻军在邓县的国民党将领丁叔恒(丁大牙)斗智斗勇。

这种情况下,深入敌军内部的程毓庭应该如何做?丁大牙又会如何阻止解放邓县的“大计”?围绕寻找邓县“突破口”,双方上演了一出荡气回肠、激动人心的故事。

在那个硝烟弥漫的年代,解放军英勇无敌。在双方一系列斗智斗勇中,国民党将领丁叔恒认为“轻敌就是突破口”,通过拉壮丁、抢民田等方式应对解放军,民心全失。而英雄的人民解放军则是重民心、察民意、体民情,点出“民心就是突破口”,和共产党“全心全意为人民服务”的宗旨一脉相承,意义非凡。所以程毓庭带一对双胞胎通讯员,深入虎穴邓县,拿到了城防图。

程毓庭在桐柏军区任政治武工大队长带俩个通讯员合影

在南阳的战斗岁月中,程毓庭展现出了卓越的军事才能和领导智慧。他善于根据当地的地形和敌情,制定灵活多变的战术,带领部队多次成功地伏击敌人,缴获了大量的武器装备和物资。同时,他还非常注重发动群众,组织群众开展拥军优属、土地改革等工作,使广大人民群众真正认识到共产党是为人民谋幸福的政党,从而积极支持和参与到革命斗争中来。

程毓庭在桐柏区三分区工作期间,还面临着一项重要的经济任务。他带领政治武工大队,克服重重困难,完成了10万钢洋的经济任务,保证了29旅的经费供应,为部队的生存和发展提供了有力的保障。

◆戎马一生为国尽忠

1952年,老首长程毓庭还被部队派往抗美援朝前线,为保家卫国贡献力量。

今年是抗日战争胜利80周年。不忘初心,铭记历史!老首长程毓庭是党教育成长起来的军队高级干部。他对党忠诚,把一生献给了党的解放事业和国家、国防建设事业。把青春奉献给了战争年代。为国尽忠,奉献终生。襟怀坦荡,两袖清风,为人正直,忍辱负重,顾全大局。金戈铁马,戎马一生!

程毓庭同志生平

程毓庭(1923年9月-2005年11月),汉族,出生于河南省清丰县古城乡程村一个贫苦农民家庭。1938年11月参加革命,加入朱德青年队,1940年3月加入中国共产党。

先后在八路军129师新8旅22团、冀南军区、晋冀鲁豫军区、晋冀鲁豫野战军第十纵队、58军173师519团、历任战士、副班长、班长、侦察排长、侦察队长、政治指导员、侦察参谋、作战参谋、副营长、营长、武工大队长、团副参谋长、作训科长、南京军事学院基本系学员、军分区副参谋长、参谋长、副司令员、师长、北京军事学院高级系学员、河南省军区参谋长、副司令员、顾问等职。1988年7月离职休养。

战争年代,他出生入死,身经百战。参加过张庄、百团大战、临西、广平、曲周、铁壁合围、吕洞固、临东、冠县、冠头、莘县、龙王庙、堂邑、青平、临城、聊城、豫北、崔桥、挺进大别山、宛东、襄樊、伏牛山等等战役战斗。1952年参加抗美援朝,赴朝参战。

在艰苦卓绝的抗日战争、解放战争和抗美援朝战役战斗中,他不怕流血牺牲,无惧艰难困苦,英勇顽强,冲杀在前,从贫苦农家子弟成长为我军优秀的军事指挥员。战斗中先后多次身负重任,为中华民族、中国人民解放事业做出了杰出贡献,立下不朽功勋。曾荣获“三级独立自由勋章”、“三级解放勋章”和“独立功勋荣誉章”。

和平年代,他始终保持和发扬我党、我军早期的优良传统和作风,严格按照条令、条例规范管理部队。以身作则,身先士卒,以自身的良好形象和模范作用带动部队。他善于把自己多年亲历的战役、战斗与军事理论学说相结合,不断提升自身军事指挥才能。他经常深入基层、深入连队,做好传帮带,言传身教,爱兵如子。他注重发挥领导班子的核心战斗堡垒作用,具有极强的凝聚力、向心力。他发扬民主,敢于决策,勇于担当,团结同事,顾全大局,处事公道,平易近人,严于律已,生活简朴。

离休后,他在继续关注我军现代化建设的同时,心系老区经济建设,深入老区实地考察,解难题、疏瓶颈、谋发展,为老区建设尽心竭力。并且积极组织、推广老年人体育健身活动。

程毓庭同志的一生,是为中华民族解放事业抛头颅、酒热血、浴血奋战、戎马生涯的一生。是为军队建设、国防建设,鞠躬尽瘁、奋斗不息的一生。是襟怀坦荡、清正廉洁、一身正气、光明磊落的一生。