红传精神

文/申里宁 八路军研究会和志愿军研究会员 青岛市雷锋精神研究会讲师 青岛市红色文化研究会传承红色基因宣讲团成员

八一军旗猎猎作响,九十八载烽烟如昨。当南昌城头的枪声划破1927年的沉沉夜幕,一支由信仰熔铸的人民军队在血火中挺立起民族的脊梁。这支军队的年轮里,镌刻着四个永不褪色的历史坐标:

从井冈山的星火燎原到两万五千里长征的铁流奔涌,工农红军以草鞋丈量信仰的厚度,让”星星之火可以燎原”的真理在雪山草地间生根;

从1937年卢沟桥上的战吼到1945年芷江受降的荣光,八路军、新四军与东北抗联、华南游击队并肩浴血,用十四年烽火淬炼出”把日本侵略者赶出中国”的民族尊严;

从辽沈、淮海、平津三大战役的雷霆万钧到百万雄师过大江的排山倒海,人民解放军以”宜将剩勇追穷寇”的气势,将五星红旗插遍神州每一寸土地;

当1950年鸭绿江畔燃起战火,先后共计240万志愿军将士用”冰雕连”的不屈脊梁筑起钢铁长城,在长津湖的雪地里、上甘岭的坑道中,打赢了新中国”立国之战”的赫赫威名。

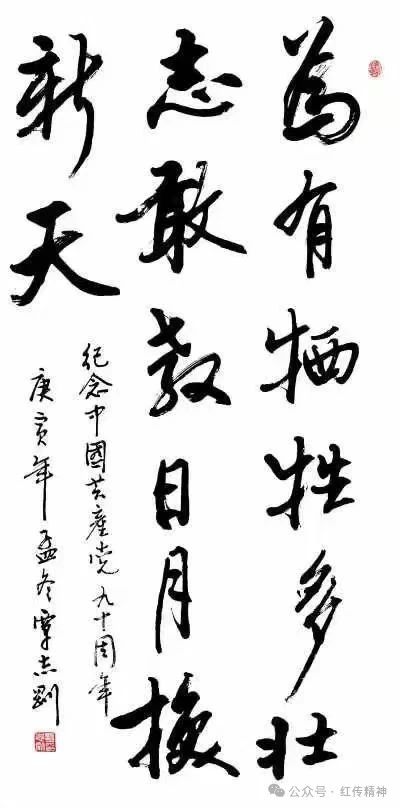

这支军队为何能在枪林弹雨中铸就不败传奇?是党指挥枪的根本原则如磐石稳固,是毛泽东等无产阶级革命家”运筹帷幄之中,决胜千里之外”的雄才大略,更是”为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的信仰力量。

历史早已证明:没有人民军队扛枪站岗,就没有天安门城楼的开国大典;没有钢铁长城的日夜守护,就没有今日华夏的万家灯火。

看今日军营,边关哨所的界碑旁,子弟兵用脚印丈量国土;远海护航的舰艇上,海军将士以浪花书写忠诚。当世界仍被战火阴霾笼罩,正是这群”最可爱的人”枕戈待旦,让十四亿人得以在和平的晨光里笑看山河。

“军子于役,归来仍是少年;戎装虽卸,军魂永驻心间。”这是所有退役军人的精神胎记。聚时如烈焰照亮征程,散时若繁星闪耀人间——从绿色军营到广阔社会,我们始终记得:入伍时是懵懂少年,归来已能顶天立地;脱下的是军装,脱不下的是”若有战,召必回”的使命担当。

作为十余年军龄的老兵,我从父辈手中接过红色火种:96岁抗战老兵父亲的勋章里,藏着”一寸山河一寸血”的记忆;母亲珍藏的抗美援朝军毯上,凝结着战火淬炼的信仰温度。转业后,我以雷锋生前所在军区”学雷锋积极分子”的荣誉为镜,做红色精神的传火者:将母亲的军毯捐赠给北京志愿军精神教育基地,让少年触摸历史的温度。

我多次跨省联系,与有关各地区各部门共同集思广益,为五十年未曾谋面的两名战友补办已两年未果的优待证,让军人荣光不因时光蒙尘。

今年以来,带着父亲的纪念章我走进了近20所校园和社区,用”红船精神”劈开时代迷雾,让”螺丝钉精神”在孩童心中萌芽。

正如战友赠我的诗句:

南湖烟雨启新元,

万岁军魂入画篇。

军毯犹存烽火色,

星河长照少年间。

这抹永不褪色的中国红,终将在代代传承中,照亮民族复兴的万里征程。