李明生 河顺文艺

【明生文苑】

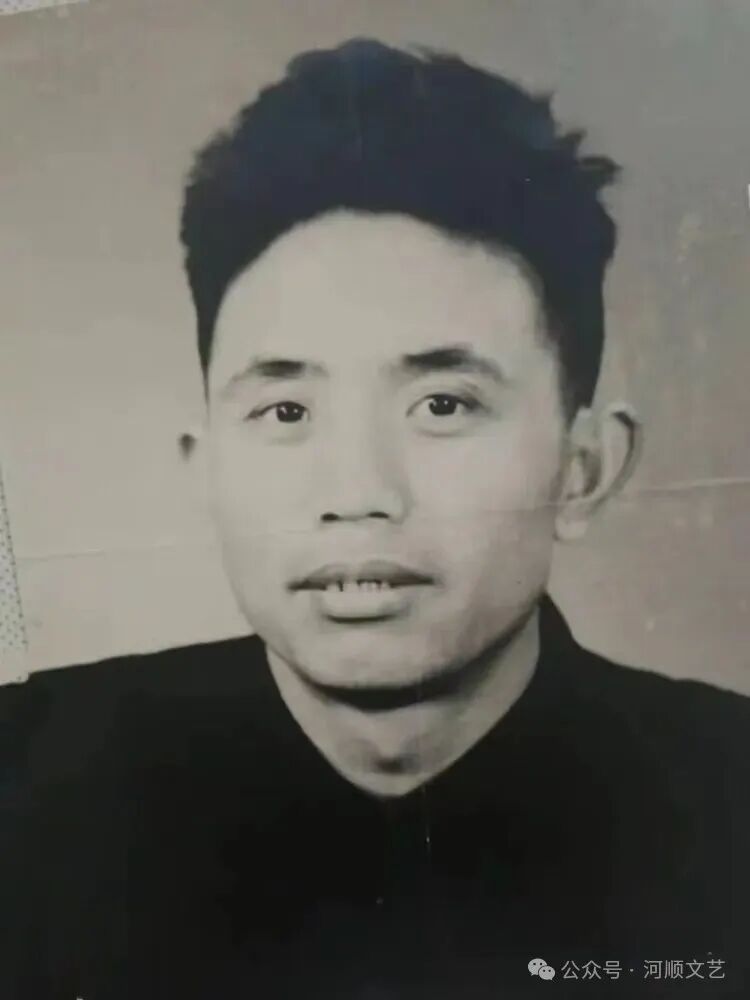

吕石泉:南征途中的星芒

——记长江支队干部队班长的生命刻度

太行晨雾未散,一支红缨枪挑破1926年的天光。吕石泉的脚印从林县土路出发,穿过战火硝烟,最终在中国人民解放军长江支队南下征途中化作黄河大坝里的一道钢筋。这是星芒与山河的契约——以生命为刻度,丈量信仰的深度。

太行山东麓的晨雾里,东里村的石墙还凝着1926年的霜,吕石泉出生了。当五岁孩童攥紧儿童团的红缨枪时,他尚不知掌心的茧会在未来刻满山河印记。脚印从林县土路出发,踏过抗日战争的硝烟,踩碎解放战争的残冰,最终在南下征途中,生命熔铸成黄河大坝里的一道钢筋。

1 枪杆上的少年志

1931年的太行风,吹不散家国苦难。同龄孩子还在田埂追蝶时,五岁的他已在村口岗哨踮脚守望,红缨枪尖挑着晨星,也挑着民族的黎明。

1944年入党那日,窑洞油灯下,他咬破手指将血书按在党旗下——这个村民兵队长、武委会主任,林县第九区武委会教导员,把太行的坚韧揉进了枪膛。1947年隆冬,解放军南下的号角震落屋檐积雪,他扛着行囊走出村口,布鞋沾着故乡泥土,却已准备在异乡种下新的春天。

2 随县月光里的拓荒者

随县(今随州)的战火中,他是干部队里冲锋的班长,枪管凝结的霜花映着双眼的炽烈。解放红旗插上城头时,他没顾上掸去军装硝烟,转身扎进田垄。任区长,踩坏三双布鞋丈量土地;做书记,油灯常亮到鸡叫头遍。老乡们记得“吕干部”总揣着账本,里面记着稻种斤两,更记着百姓冷暖。1953年省委党校课堂上,铅笔头在笔记本画满问号,那些关于建设的困惑,后来都化作水利工地上的蓝图。

3 黄河浪尖上的筑坝人

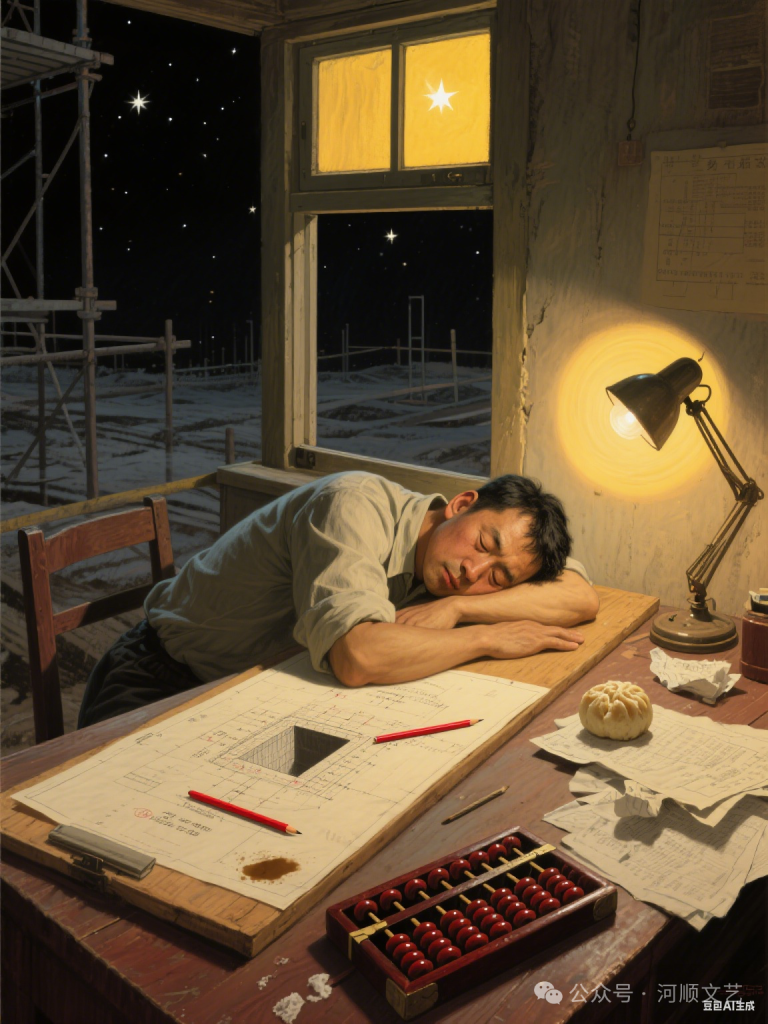

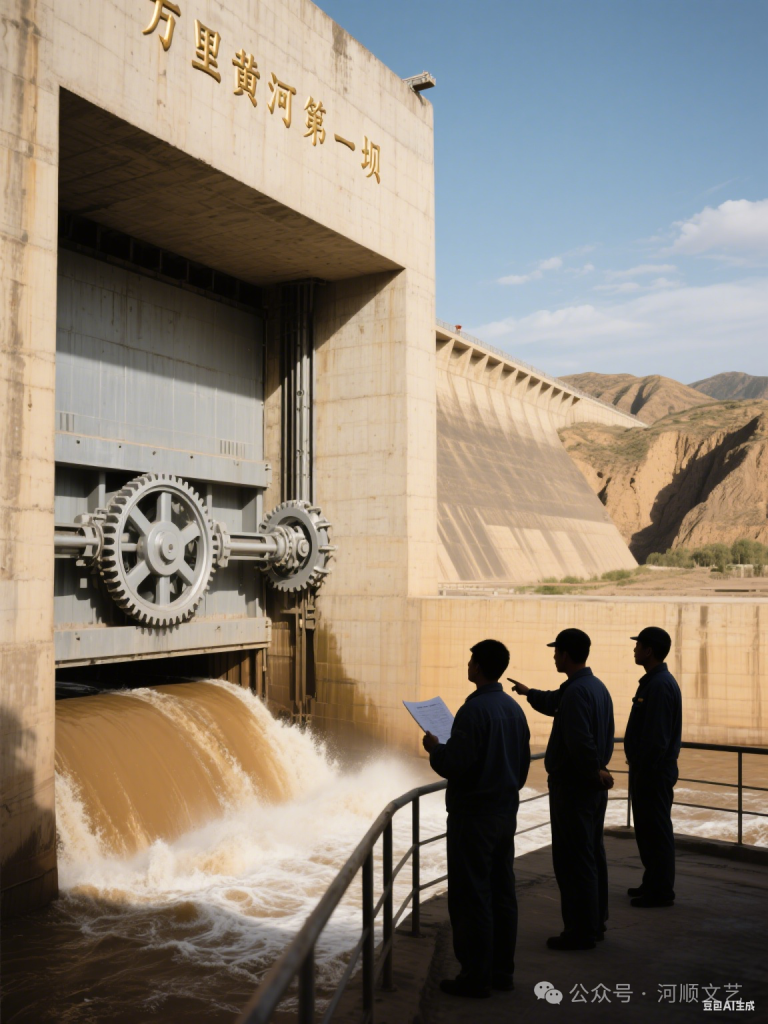

1956年的三门峡,黄河裹着泥沙咆哮东去。吕石泉跟着刘子厚省长站在河岸,风衣被风扯成猎猎战旗。技术处处长的木板床上铺满图纸,他带着技术员啃苏联教材,粉笔灰落满肩头,像落了层未化的雪。1957年开工炮声里,他挽着裤腿站在基坑,混凝土浆水溅上脸庞,与汗水混作一处。截流时,他守在龙口三天三夜,最后一车石料投入洪流时,他靠在坝体上笑出了泪,胡子拉碴的脸映着篝火,如一尊被岁月打磨的铜像。

4 未写完的治水篇

1961年寒春,苏联专家带走图纸,也抽走工程的呼吸。吕石泉在空荡的资料室站了一夜,月光将他的影子钉在墙上,像株倔强的白杨。此后,他办公室的灯成了工地最亮的星:用算盘核算法兰盘数据,在废纸上重绘导流洞图纸,饿了啃冻窝头,困了趴在图板上眯眼。同志们说他走路都在喃喃自语,那是与黄河水患的无声搏斗。董必武视察时写下“功迈大禹”,毛笔字在阳光下发亮,他却只搓着满是老茧的手:“该做的,还没做完呢。

5 星陨京华照山河

1962年北京夏初,37岁的吕石泉倒在病床上。抽屉里压着未寄出的家信,只写了句“娘,黄河的坝快成了”。追悼会上,老战友摸着他磨破的工装袖口,想起他总说:“咱们多干一分,百姓就少受一分水患。”这个被视作“省级干部苗子”的年轻人,最终把生命定格成三门峡大坝的一块基石,在黄河奔涌的涛声里,永不停歇地讲述着南下者的誓言。

太行风仍吹,黄河浪未停。当“万里黄河第一坝”的闸门提起,阳光洒在混凝土坝体上,那里面有吕石泉与队友们未说完的故事——他们以青春为笔,在祖国版图上写下永不褪色的奉献,如星芒,照亮后来者的征途。

– 作 者 简 介-

李明生 曾军旅生漄十几载,参加地方工作几十年。业余时间热爱新闻,摄影,诗歌,文学,写作。发表过数百篇(幅)作品,散见报刊、杂志,网络。《林州市交通志》主编,现为某局退休干部。

-End-