江和平

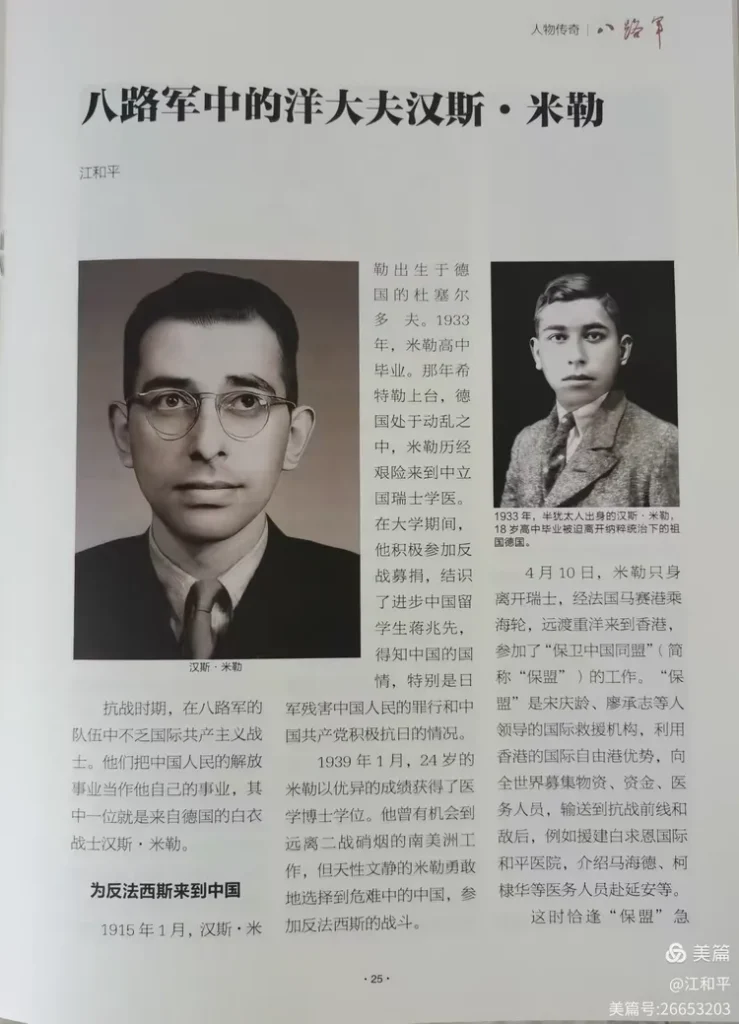

抗战时期,在八路军的队伍中不乏国际共产主义战士。他们把中国人民的解放事业当作他自己的事业,其中一位是来自德国的白衣战士汉斯.米勒。

为反法西斯来到中国

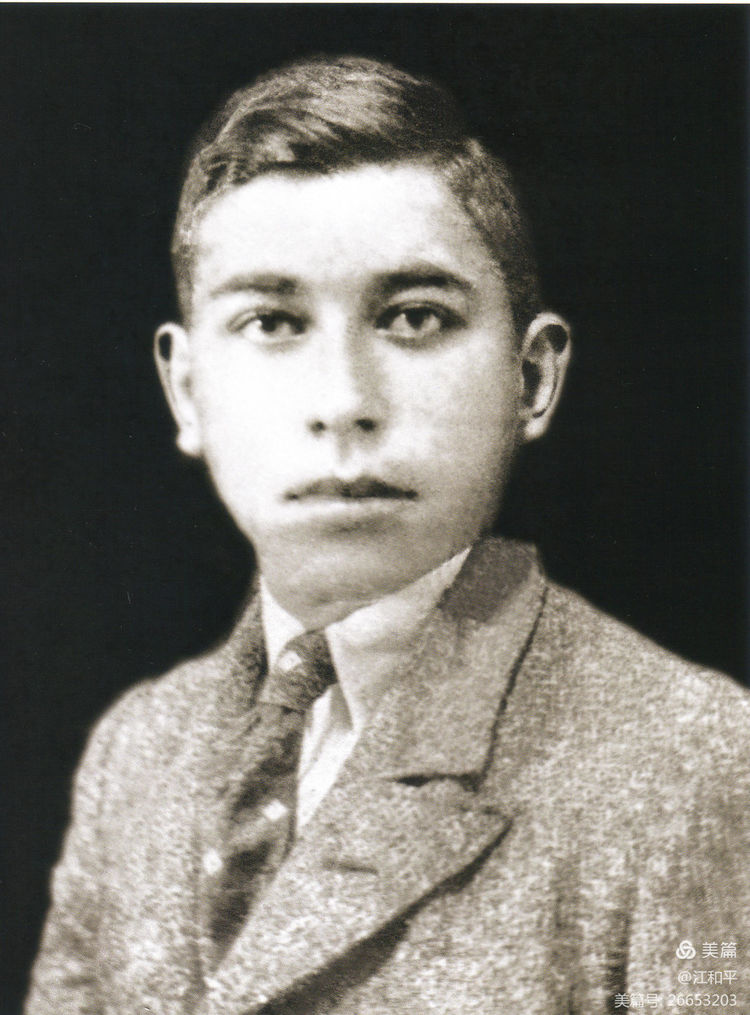

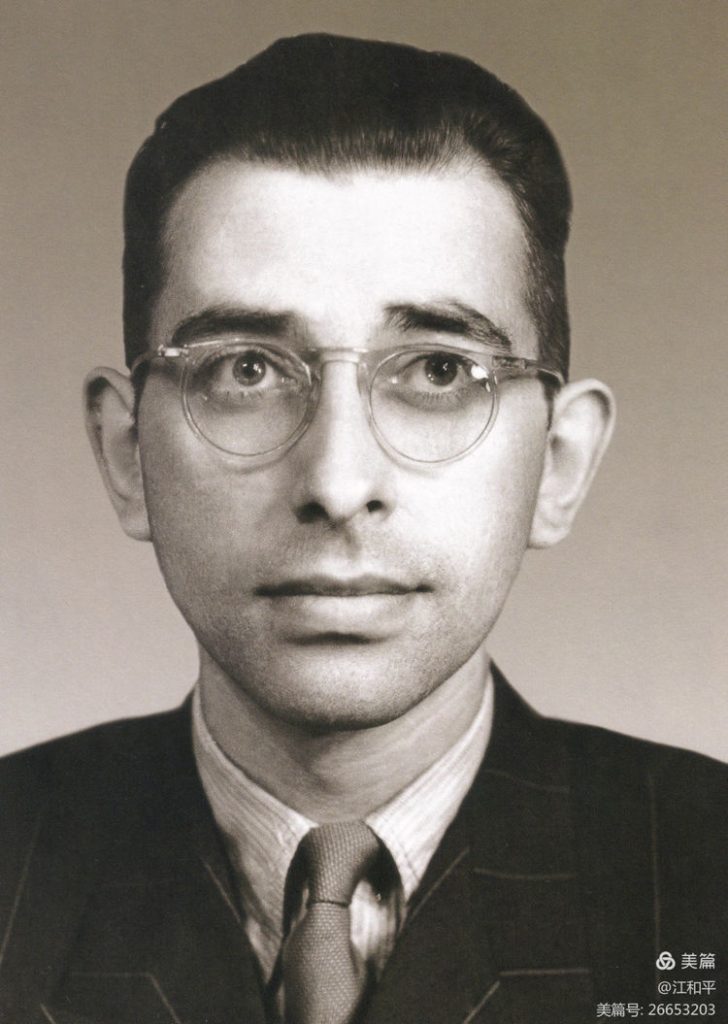

1915年1月,汉斯.米勒出生于德国的杜塞尔多夫。1933年,米勒高中毕业。那年希特勒上台,德国处于动乱之中,米勒历经艰险来到中立国瑞士学医。在大学期间,他积极参加反战募捐,结识了进步中国留学生蒋兆先,得知中国的国情,特别是日军残害中国人民的罪行和中国共产党积极抗日的情况。

1939年1月,24岁的米勒以优异的成绩获得了医学博士学位。他曾有机会到远离二战硝烟的南美洲工作,但天性文静的米勒勇敢地选择到危难中的中国,参加反法西斯的战斗。

4月10日,米勒只身离开瑞士,经法国马赛港乘海轮,远渡重洋来到香港,参加了“保卫中国同盟”(简称“保盟”)的工作。保盟是宋庆龄、廖承志等人领导的国际救援机构,利用香港的国际自由港优势,向全世界募集物资、资金、医务人员,输送到抗战前线和敌后,例如援建白求恩国际和平医院,介绍马海德、柯棣华等医务人员赴延安等。

这时恰逢保盟急需将国际援助的600箱医疗用品和一辆救护车送往延安,共计十二辆大卡车。其中这辆大型救护车是为八路军定制,车上配有野战外科手术的各种设备。从香港到延安行程万里,需途径越南、广西、贵州、四川,跨过千山万水、经历重重危险,押运人员的责任重大。米勒主动请缨,与保盟委员詹姆斯.贝特兰一同担当此任。

在太行抗战最久的洋大夫

1939年9月,米勒一行到达延安,受到党中央、毛主席和当地军民的热烈欢迎。在延安,米勒被抗战军民英勇抗日的斗志所感染,八路军急需医疗专家的状况使他决定留下来工作,被安排到延安国际和平医院任外科医生。

工作了两个月后,米勒认为抗战前线更需要他,坚决要求到山西敌后抗日根据地去工作。医院领导考虑外国友人到那里不安全,没同意。米勒就找到毛主席和卫生部领导再三要求,终于获得批准。

11月4日,米勒与印度医疗队的柯棣华、爱德华等35名人员在卫生部马寒冰的陪同下,从延安出发东渡黄河,于12月21日来到驻山西武乡王家峪的八路军前方总部。令他高兴的是刚一到就受到了朱总司令的亲切接见,曾经留学德国的朱德用德语欢迎他。令他悲痛的是未能同刚刚与世长辞的白求恩大夫谋面,三天后他在白求恩追悼大会上发言:要像白求恩一样,为中国人民的抗战贡献一切。

米勒担任第十八集团军卫生部流动手术队队长兼129师医务顾问,以高度的责任感、忘我的战斗意志、精湛的医疗技术和高尚的人道主义精神,挽救了无数战士的生命。他在太行敌后根据地工作了四年,这正是抗日战争中最艰难的相持阶段。

“百团大战”时伤员很多,米勒要求到前线阵地救治伤员,上级担心太危险不同意,他就找129师385旅陈锡联旅长坚持到第一线去。他总结出一套与日军周旋的经验:把手术队安置在敌人扫荡过、相对安全的村子,撤离时远离大批人群、避免目标过大等“捉迷藏”办法。他想方设法克服条件差、缺少药品的困难救治伤员,因个子高大就弯着腰或者跪在地上为伤员做手术。

米勒参加了“黄崖洞保卫战”和“五一”反“扫荡”,经历了枪林弹雨的考验。有一次日军距离米勒的手术队仅有八公里地,还有二百多伤员必须马上转移到村后的大山上,其中重伤员就有二十多人。时间万分紧迫,米勒一边指挥护士搀扶着轻伤员上山,一边亲自与老乡用门板抬着重伤员转移。重伤员要四个人抬,山路又窄又陡、磕磕绊绊很难走。米勒与大家竭尽全力来回奔跑了好几趟,把伤员逐一藏在山上的石头缝或山洞里,当最后一位重伤员抬上山时,日军就到了,米勒累得差点吐血。

太行根据地的生活条件很差,米勒与抗战军民风雨同舟、同甘共苦,吃不饱肚子是常有的事。把柿子捣碎与糠皮做成的食物算是最好的,可吃了导致严重便秘很是痛苦。他吃蓖麻油吃得闹肚子,吃南瓜吃伤了,致使很多年后除了黄瓜外,所有的瓜类他都不吃了。

由于战斗紧张、工作劳累、生活艰苦,原本身体强壮的米勒逐渐衰弱,还感染了伤寒、疟疾等传染病。1943年元月他全身浮肿,又患了重症痢疾,断断续续昏迷了一个月。

柯棣华医生不幸逝世后,党中央要求在敌后根据地工作的国际友人,尽可能返回陕北工作。米勒重病的消息传到延安,党中央急电要求送他回延安。战士们用担架抬着米勒上路,同行的还有曾在北平燕京大学任教的美国无线电专家迈克.林。从晋东南到延安绵延近五百公里,多是崇山峻岭、深沟大壑,特别是日伪军的封锁更令行程困难重重,一行人走走停停近三个月。

4月初,米勒途经位于山西省交城县的八路军晋绥八分区时天色已暗,八分区领导告诉米勒:在指挥战斗中负重伤的张营长在山上生命垂危。米勒不顾身体尚未康复,立即骑马奔上山来。晚11点,米勒赶到密林中护林人的茅草房里,看到胸部贯穿伤合并脓胸感染的张营长。他询问伤情、检查伤口后说:“必须马上做手术!”没有严格的消毒措施、没有麻药麻醉,仅有若明若暗的四个手电筒和几支蜡烛照明,米勒用随身带来的器械,从张营长左胸后背子弹出口处切开,清除了碎骨和腐肉,插入导管排脓。手术结束了,米勒用尚未清洗干净的双手捧着清除的组织对张营长说:“你看,我已经把你伤口肋骨间的碎骨头和腐肉都清理了,这样就容易排脓了。要尽快买个排球球胆,用吹球胆的办法帮助排脓。”米勒回到八分区向领导提出:“要尽快将张营长转到后方医院。”这次手术挽救了张营长的生命,这位张营长就是享年100岁的开国将军张中如。

日军占领山西方山县后,在陕甘宁与晋冀鲁豫之间的必经之路布置了严密的封锁线,一般人化妆成老百姓也许能过去。可是米勒即使穿上老百姓的衣服,头上扎着老百姓的毛巾,也混不过去,他的大鼻子一看就是外国人。终于等到一个乘夜色过封锁线的机会,因一位小战士不慎暴露目标,紧急撤离中把米勒从瑞士带来的一套手术器械丢失了。这套德国名牌手术器械是瑞士红十字会捐款购买的,米勒千里迢迢带到太行山来,视为珍宝。多年后他仍念念不忘:这套器材救治过多少伤病员呀!张中如是他用这套手术器材救治的最后一位伤员。

从被称幺蛾子到竖大拇指

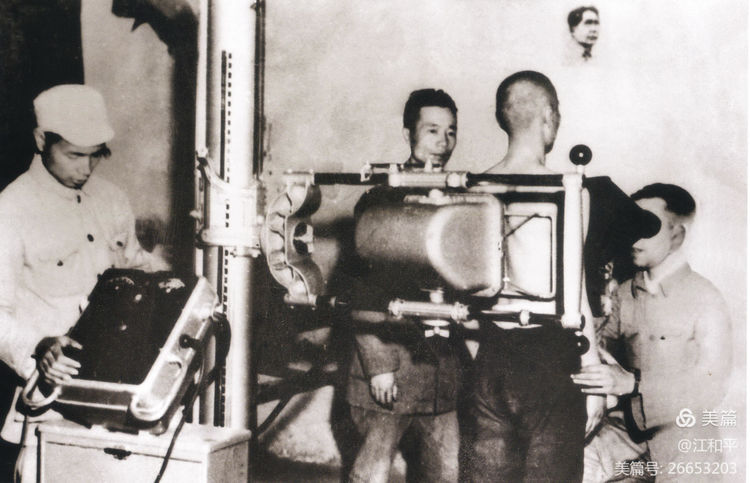

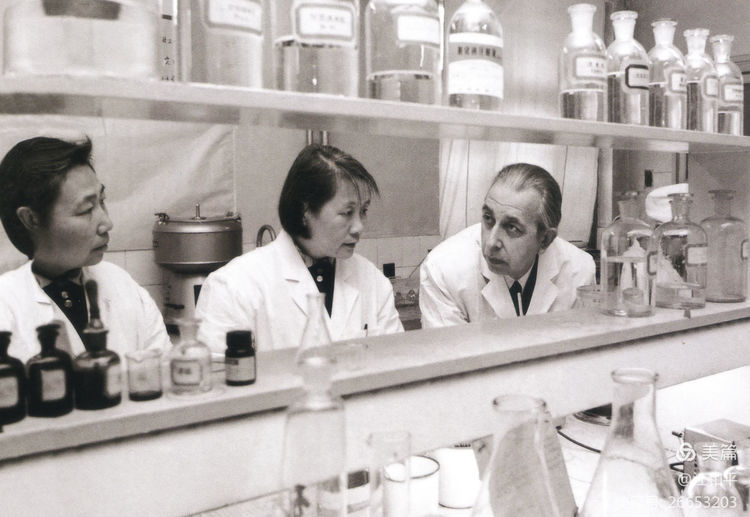

1943年4月,米勒在延安白求恩国际和平医院任内、外科指导医生。保盟捐赠给和平医院一台珍贵的X光机,美国观察组用军用飞机将它运到延安来。医院原本没人会使用,米勒来后组装好,并用它为病人透视检查。

1944年,陕甘宁晋绥联防军的杨得志旅长所属部队流行急性传染性疾病——由虱子传播的斑疹伤寒。由于部队布防得分散,病人无法隔离,疫情难以控制,患病率急剧增加。杨得志找到和平医院鲁之俊院长说:“能不能把米勒医生派来帮助我们?”

米勒得到消息,立即骑马赶到部队,看望患者、了解疫情,提出用大铁锅烧开水煮衣服、被褥,消灭传染源虱子的土法预防。那时天气虽然很好,但是早晚温差大,晚上衣服、被褥干不透,难免有人提意见。一位山东籍的李班长发牢骚说:“这个大鼻子好狠呀!真是白吃饭的!治病治不好,就想出叫我们煮被子的幺蛾子来!好吧,这次要是不管用,我就把他的大鼻子割下来!”李班长虽然脾气倔,但还是服从命令,连棉被都放在大锅里煮。不久这个办法有效地阻止了疫情的传播,李班长不知怎样表达对米勒的佩服,乐呵呵地冲他竖起了大拇指。

一次村里一位产妇难产,开始她丈夫拒绝男医生接生,直到产妇生命垂危、束手无策时才跑来找米大夫。米勒尽全力挽救了母子的生命,村里人也都向他竖起了大拇指。许多年后他一提起此事,还是非常开心。

天性文静、极有教养的米勒从不夸耀自己的功绩,但谈及日本侵略者的罪行和国民党诽谤共产党“不打仗”时异常愤慨、严厉驳斥。他告诉到延安采访的中外记者西北参观团斯坦因记者:经他个人治疗的八路军伤病员就有九千人以上,另外还有许多被俘的士兵。谈到国民党对八路军根据地的封锁时,他告诉记者:他从香港带到延安的那批医疗物资是数量最大的、也是最后一批国际救援物资,八路军在之后的七年抗战中再也没能添置过必要的医疗用品。

既是好医生又是优秀指挥员

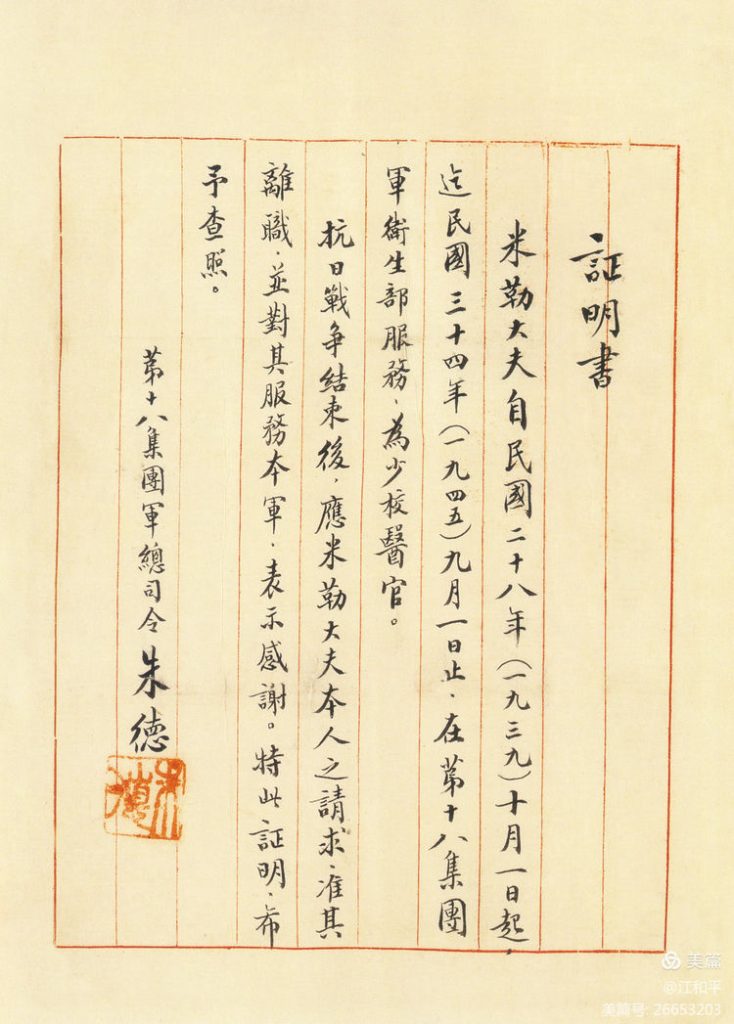

1945年8月15日,米勒在延安参加了朱德举行的宴请国际友人庆祝抗战胜利的酒会。之后,他准备回德国看望父母。朱德亲自为他写了《证明书》:“米勒大夫自民国二十八年(一九三九)十月一日起,迄民国三十四年(一九四五)九月一日止,在第十八集团军卫生部服务,为少校医官。抗日战争结束后,应米勒大夫本人之请求,准其离职,并对其服务本军表示感谢。特此证明,希予查照。第十八集团军总司令朱德(印)”

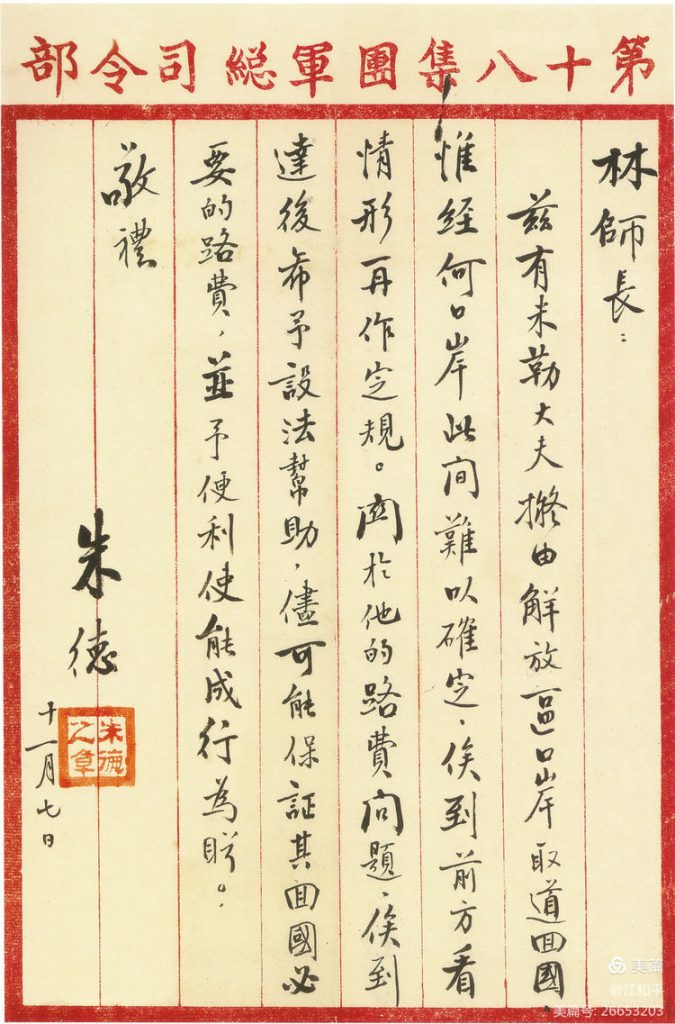

朱德总司令和晋察冀军区聂荣臻司令员分别写信给东北民主联军林彪司令员,说明米勒需经解放区口岸取道回国,请林彪给予帮助;同时给米勒提供了路费。卫生部长苏井观为米勒写了感谢他功绩的《服务证明书》。但那时张家口至哈尔滨沿线通道已被国军占领,米勒未能成行。冀察热辽军区萧克司令员对米勒说:“现在回不去,你能不能留下参加解放战争,新中国成立后再回德国?”米勒医生说:“那好吧,我就接着干。”萧司令送给米勒一副望远镜。

解放战争期间,米勒先后被任命为冀察热辽军区野战总医院院长、冀察热辽军区卫生部主任、第四野战军医管局主任、北京军委卫生部医务主任。

1945年底至1946年初的承德保卫战期间,国军进攻、土匪猖獗、战斗残酷,伤病员猛增到五百余名。但军区野战总医院的条件极差,药品、器材、粮食缺乏,伤病员的意见很多。米勒院长具有野战医院工作的丰富经验,一边给上级提出合理的改进意见,一边采取措施将各项工作治理得井井有条,医院各方面条件很快得到改善,伤病员的牢骚话也没有了。米勒在延安认识的那位山东籍李班长在战斗中负伤住进医院,看见米勒院长高兴地告诉大家说:“这就是在延安给我们治传染病的洋大夫。”

1946年8月,国军逼近我军驻地,医院需北上转移到内蒙古赤峰林西地区较安全的地方。但由于情况紧急、山路崎岖、伤病员多,特别是天天打仗,转移工作非常困难。米勒负责转移的领导工作,进行了政治动员和各项准备。他认为医院急需组建保卫部门负责安保工作,并建议耿直淳朴的山东籍李班长担当此任。

李班长听说米勒找他,心里直打鼓:是不是我过去说了米院长的坏话要整我?

米勒见面就说:“医院急需保卫医院安全的保卫科组长,我看你行。保卫人员由你负责挑选,你能不能干?明天答复我。”

看到米勒如此信任,李班长很是高兴。第二天一早,他就带着挑选好的战友来到米勒面前说:“我干,保证完成保卫工作。”

米勒不仅是一名优秀的白衣战士,也是一位有勇有谋的指挥员。因与军区失去联系,他果断决定提前出发,指挥医务人员带着药品设备,用牛车拉着重伤员,搀扶着轻伤员转移。他还同时率领了一个残废所、一个干部训练班、带着给部队做冬衣布匹的军区供应部一同转移。他们离开两天后国军侵入医院驻地,米勒率领的这支特殊队伍逃过了一劫。他们翻山越岭行程四百余公里,历时三个月胜利到达林西新林镇,虽多次遭遇敌机轰炸和土匪骚扰,但没有造成损失,米勒受到表彰。

成为中国公民和共产党员

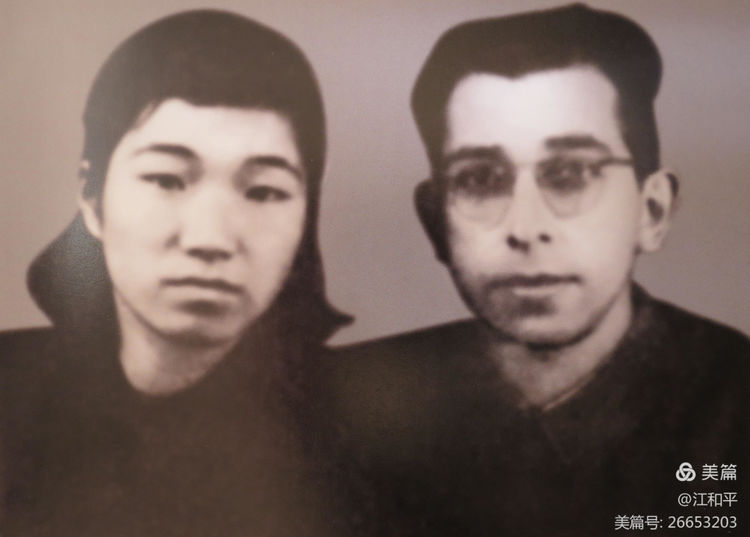

1947年,日籍护士中村京子成为米勒的得力助手。两年前,从锦州满铁医院毕业的中村放弃了返回日本的机会,留在中国成为八路军的战地护士,那年她刚满15岁。在给伤员做手术时,米勒一个眼神、一个动作,中村就知道要递什么器械。他们相处得十分融洽,相互不懂对方的母语,就用中文交流。共同的信仰、战斗的经历、相互的感情使米勒和中村走到了一起。

1949年7月28日,他们在天津举行了婚礼,来自德国和日本的爱情之花在中国的大地上绽放。

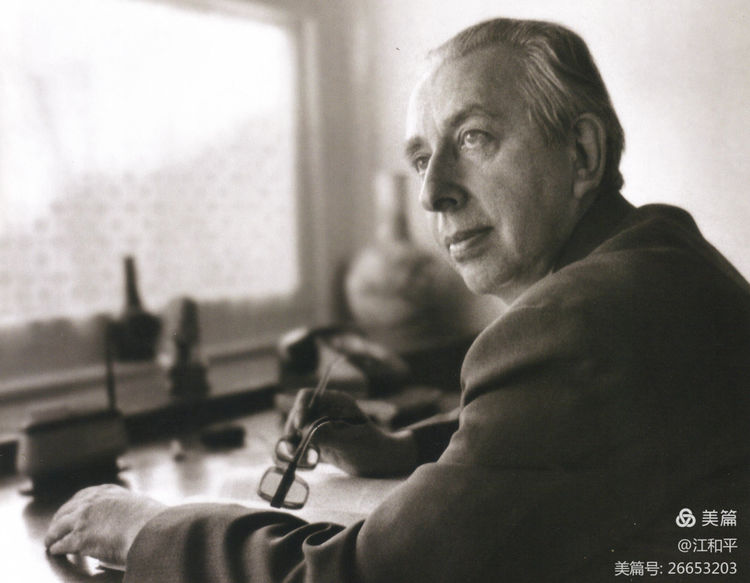

新中国成立后,米勒历任长春军医大学第一附属医院院长、沈阳医学院第二附属医院院长、北京积水潭医院教授、北京医学院副院长、北京医科大学副校长等职。他为我国卫生事业的发展日夜操劳、辛勤工作,取得了极大的成就。虽然担任了领导工作,但是他从来没有离开过医疗与科研第一线,坚持亲临北京医科大学第三附属医院会诊,到病房看望诊治病人。在医疗工作之外,他还担负了重要书籍与史料的翻译工作。

经本人申请,米勒1951年加入中国籍,1957年加入中国共产党,从一位反法西斯战士成为一位坚定的共产主义者、杰出的中国公民。他一生坚持真理、刚强正直,在十年动乱中经历了困惑与不满,遭受了压制与排斥。他对“踢开党委闹革命”的闹剧坚定地说:“我来到中国近三十年历史,使我懂得了一条真理,没有共产党就没有新中国。我是中国革命历史的见证人之一,没有党的领导,就没有今天的胜利。”米勒对“四人帮”爪牙逼迫他参加批判陈毅元帅和冲击马海德医生夫妇的倒行逆施义愤填膺、坚决抵制。

该完成的工作都完成了

米勒对我国医疗事业的发展做出了突出的贡献,特别是对医学院的建设、新技术的引进、年轻人的培养等方面功不可没。

上世纪七十年代,米勒副院长领导陶其敏教授团队开启了我国预防乙肝的先河。耳顺之年的米勒要求在自己身上做疫苗试验,遭到了同事们的坚决反对。他主持的乙型疫苗成功研制,同载人航天和杂交水稻一起,被评为改革开放30年中国科技十大进步之一。

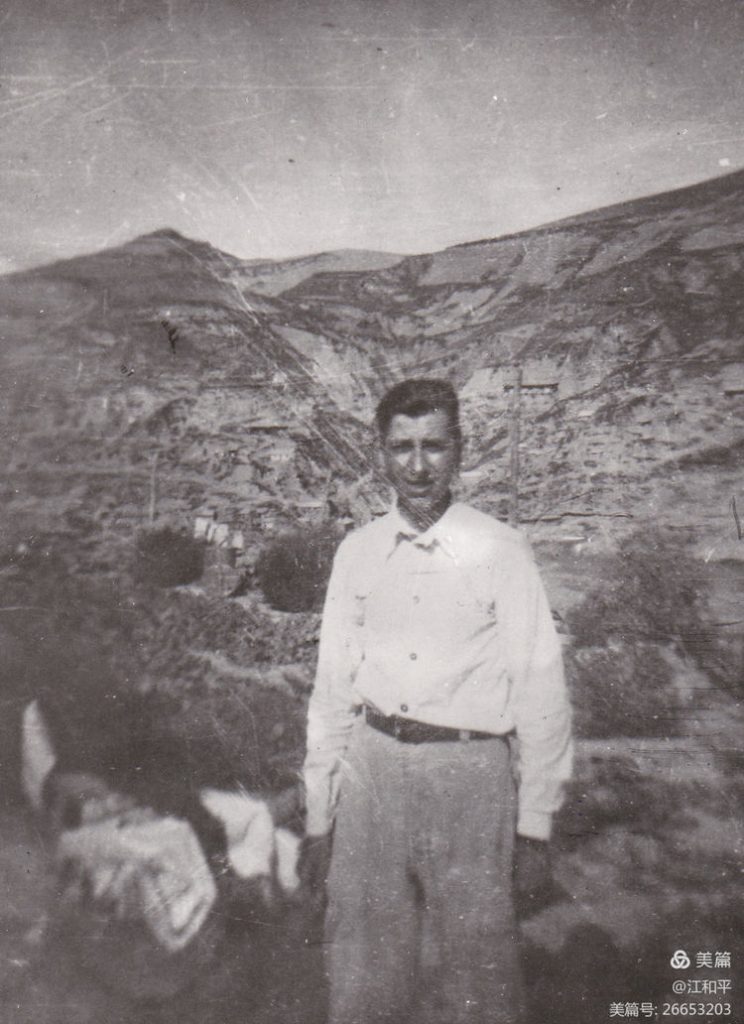

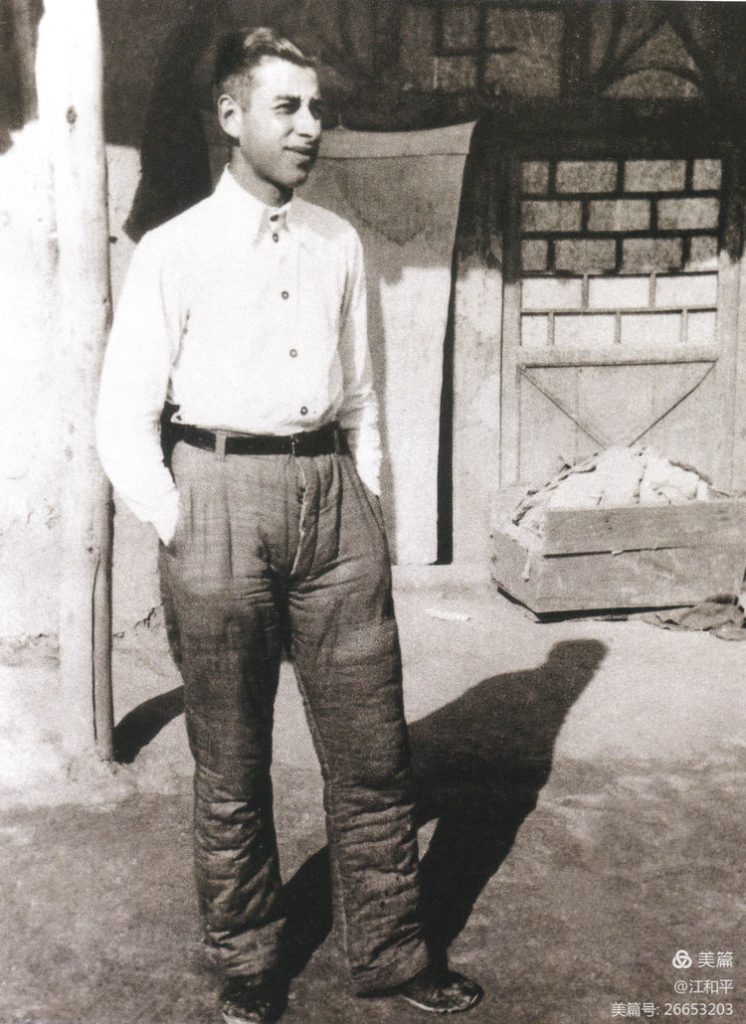

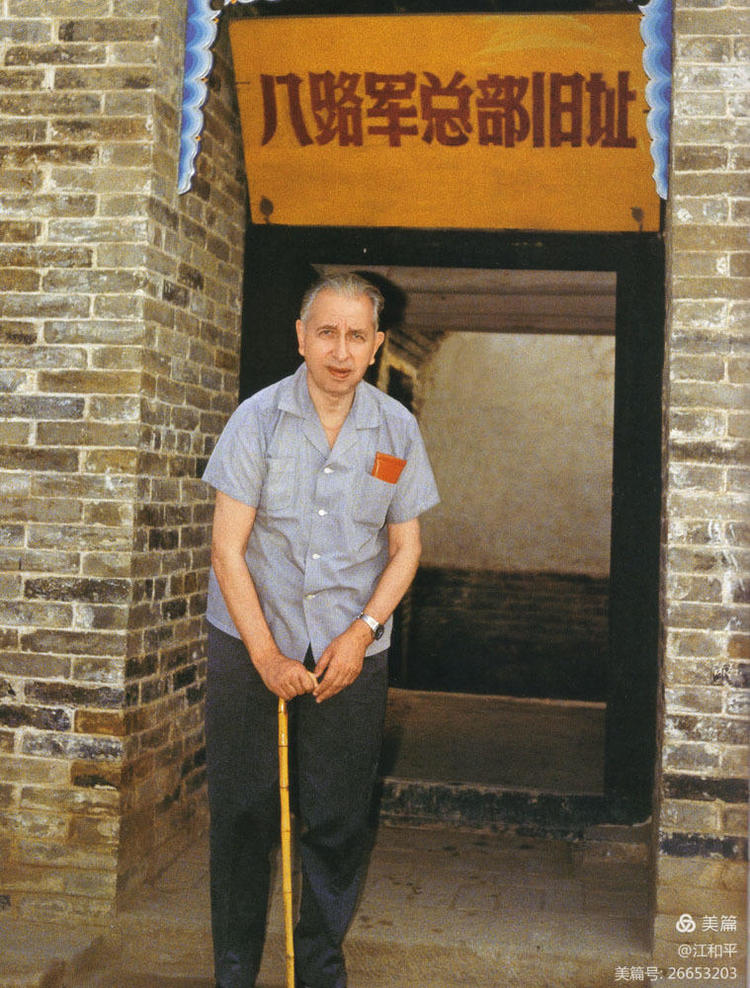

1984年米勒重返太行回忆抗战中最艰难的四年历程

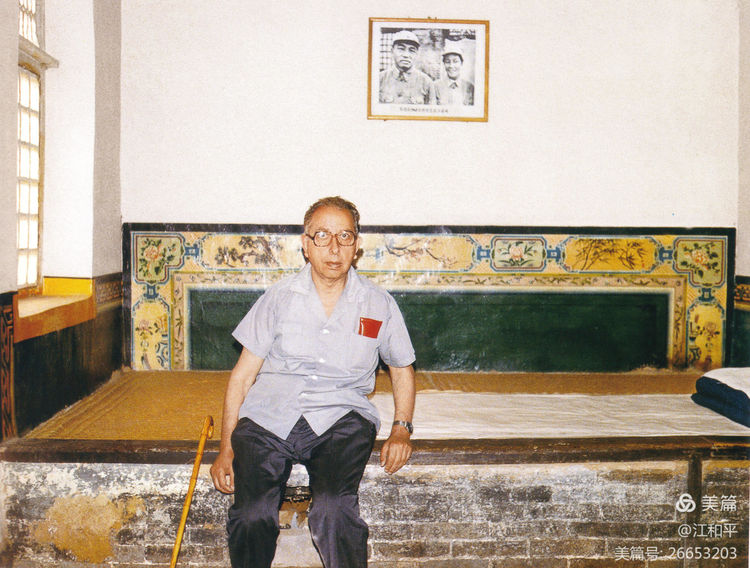

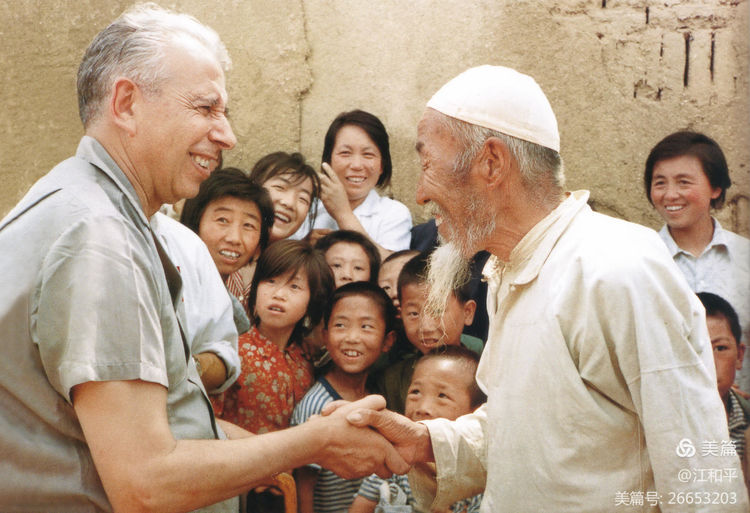

1984年,年近七旬的米勒重返山西武乡原八路军总部旧址和原前总医院旧址,回忆抗战中最艰难的四年历程,受到了乡亲们的热烈欢迎。在土河村,他随老妇女主任回到当年做手术的老房子。在日军碉堡旧址,他寻找当年留下的物品,看见日军灯罩的玻璃片。在彭德怀旧居,他回忆起彭总送他皮夹克时的亲切话语:“米大夫这件皮夹克虽然已经旧了,但可以抵挡寒风,送给你保重身体。”在老房东申邦治家,老哥俩相拥激动万分,申大爷乐呵呵地说:“那时你总叫我媳妇:桂芬,给我点吃的吧。”

1984年米勒在彭德怀旧居回忆1942年彭总送他皮夹克时的情景

1984年米勒与老房东申邦治家相拥激动万分

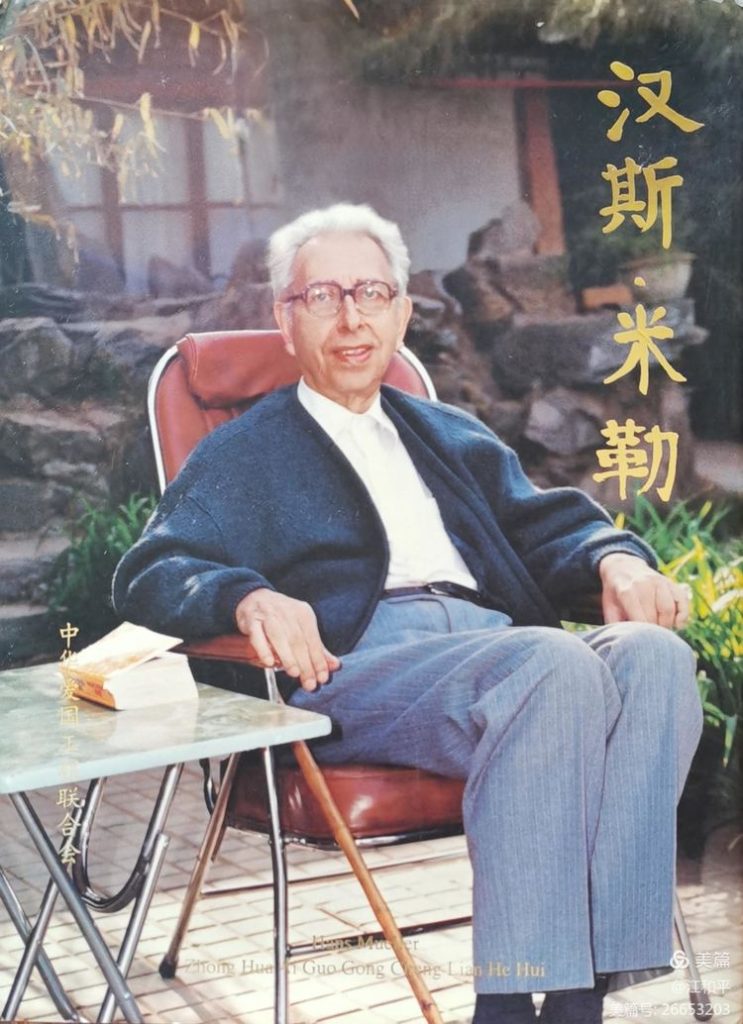

1983年至1994年,米勒当选为第六、七、八届全国政协委员。

1989年12月4日,国家卫生部在全国政协礼堂举行“汉斯.米勒教授来华参加中国革命五十周年”庆祝会,并授予他《杰出的国际共产主义白衣战士荣誉证书》。

1992年6月13日,在中国革命博物馆展出了《杰出的国际主义白衣战士汉斯.米勒展》。米勒说:“我是一名来自莱茵河畔的普通战士,几十年来,跟着中国革命的步伐前进。在党的教育下,在中国人民的关怀下,成为一名中国共产党员。对此我感到欣慰和自豪,因为中国共产党是一个伟大的党,中国人民是伟大的人民。”

1994年12月,米勒临终前欣慰地说:“我该完成的工作都完成了。”他在中国工作长达55年,把光辉的一生献给了中华民族的解放事业,献给了中国人民的健康幸福。

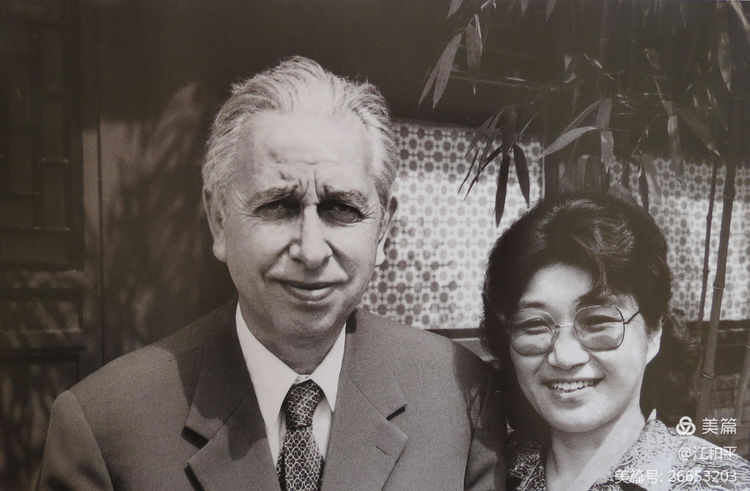

2014年10月23日米勒夫人中村京子与江和平

此文刊登在2025年第二期《八路军》杂志