24岁,放到现在还算是一个孩子,要不在读研究生,要不刚刚开始工作的青涩小伙子!

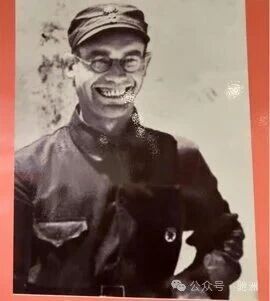

但是,博古成了党魁!

不管是阴差阳错,也不管权限到底几何,这都是令人感到激动的事!

性格外向的博古既开心又感觉责任重大!

当然,同时也面临着很多尴尬的事!

总体来说,博古当时面对的有两类尴尬:

第一类是上海中央的同仁未必会真的心服口服;

第二类是三大红军对上海中央的态度。

第一类仅仅是博古自己需要应对的;第二类就不一样了,是整个上海中央都需要面对的!

有些读者可能还没有完全看明白,我们试着剖析一下。

第一类是有同仁未必真的信服博古。

我们以张闻天为例。

张比博古年长几岁,性格沉稳内敛(也有人说他“端”着),理论功底深厚,也有第三国际的背景。

我们举一例说明:当年在苏联留学的时候,博古是张闻天小老弟。

博古之所以能全程陪同向忠发当翻译,还是张闻天“让贤”。原定这名翻译由张闻天充当,但因为这个翻译还需要端茶送水、鞍前马后地做好服务保障!

张闻天不愿意做侍候人的事,这样大男孩博古才乐呵呵地做了“替补”。

你说张闻天会真的服气博古?估计博古自己也不会相信!

事实上,第一次博古主持会议时,张闻天就提出不同意见,两个人现场就杠起来了。

但是,这都小事,因为大家都是革命者,大局观是有的,慢慢地,大家也就默认了。

但是第二类尴尬则是上海中央所有人都得面对的了!

什么意思?

我们从建党开始,主要工作都在城市,绝大多数时候是穿长袍、戴礼帽、住洋房、吃面包的。但从1927年8月1日起,我们开始经营属于自己的军队,经教员等人的实践,不约而同地走向了农村(形势所然,不得不如此,否则无法生存和坚持下去)。

这样,慢慢地就形成了一个很奇特的现象:中枢机关虽然在上海,但我们真正的势力或凭借的力量却是在农村(主要是三大根据地和三支主力红军)。

你们住在上海的洋房里指挥远方的部队?

不可能的!

因此,红一的推崇毛主席和朱老总;红二的信服刀帅、段德昌、关向应;红四的对张主席、陈政委、徐总指挥很熟悉!

那时没有手机,也没有微信,质朴的人们只知道信服带着他们闹革命的人!

曾经有个著名的公众号讲主席等人的能力得到第三国际的认可,所以在关键时刻多次“保护”了主席。这个推论实际上是比较扯的!第三国际不是要保护某个人,而是要保护好红军!

第三国际非常清醒地认识到红军才是中国党力量的源泉,如果没有红军,中国党能帮他们做什么?就凭王明、博古、张闻天写几篇文章就能带来力量了?

不能!

关键的时候还要看中国党能不能挥“拳”出击!

中国党的“拳头”当然是红军!

第三国际可以为苏联自身利益要求中国党做出最大牺牲。在这个大前提下,中国红军当然越强越好!

这就需要中国红军有强有力的领导人!

这才是第三国际有几次关键时刻“保护”了主席的根本原因!

这也是上篇中我们探讨的苏维埃主席由教员担任的原因:一是在国内有威望;二是在苏区工作!

你都不在红军内部工作,你在上海吃面包,凭什么当苏维埃政府的主席?

读史,一定要要清楚这些事情之间的内部逻辑关系,否则一定会南辕北辙!得出令人啼笑皆非的结论!

因此,现在中央在上海已经无法立足了,那么到苏区去,如何理顺上海中央与地方政府、军队的关系呢?

这不仅是博古面临的尴尬,也是所有上海中央领导人们面临的尴尬!

也因此,才有项英、任弼时、王稼祥、顾作霖、周恩来几批人到中央苏区时,几乎是不约而同地对教员有动作。

当然,因各人的性格差异,动作也有轻重!

但是,从上海过去的所有人,都有动作,这是没办法的事,是他们屁股所在位置决定的!

同样,这几批人都是精英,谁对谁错,几个来回就能看清楚了!原来在上海不知道实际情况,到苏区后,很快就明白过来了!

所以,分批到中央苏区的人开始分化!

有人很快就意识到教员的正确性,开始主动向教员靠拢!比如王稼祥。

有人中途转身锻炼自己去了,比如任弼时。

也有人坚持到无法坚持为止!比如博古。

博古为什么坚持到无法坚持为止?

是博古比其他人笨?是博古的性格更固执?

非也!

因为他是临危受命者!所谓受人之托、忠人之事是也!

身不由己呀!

周公也是如此,到了苏区后虽然想尽力维持好各方关系,但最终还是倾向于上海中央的态度!

有读者可能不同意上述观点,我能理解!毕竟要大家都接受一个新观点,很难!

我们看看李德在回忆中是怎么讲的。

“随着中央政治局(苏区中央局)的建立,以及唯毛命是从的前敌委员会的解散,周和毛的严重分歧开始了”。“直到1932年底和1933年初,我们在上海中央委员会见面时,还多次谈到过这个冲突。共产国际执行委员会代表阿瑟,尤尔特同志以及以博古、洛甫为代表的党的领导,都不同意对毛泽东采取“冷淡态度”。“在给瑞金中央委员会政治局的指示中,他们都强调‘一定要使毛泽东的情绪改变过来’,并且强调指出,一定要使他能够通力合作。1933年3月,共产国际执行委员会表示了同样的意见。我的印象是,无论是共产国际代表,还是上海中央委员会的书记们,还是得到了他们报告的共产国际执行委员会,都主要是这样考虑的:毛泽东在中央苏区的影响很大,而且有一大批追随者,因此对他应该迁就一些,以防止分裂的危险,因为果真分裂,那对于中央红军和整个中央苏区的命运将起到不幸的作用。”

一句话,博古和他的上海中央的同仁们到苏区后既要明显限制教员的影响,但又不把人逼得太急了!

理解了这一段历史,或许对我们解释许多重大历史事件有帮助!

主要参考书目:

1、《中国共产党的九十年》,中共党史出版社;

2、《博古文选.年谱》,吴葆朴等著,当代中国出版社;

3、《中共党史拐点中的人物与事件》,李海文,中国青年出版社;

4、《博古传》,李志英著,当代中国出版社;

5、《中共党史重大争议问题研究》,罗平汉等著,人民出版社;

6、百度百科、360百科。