Umo先生

簡要文字内容:

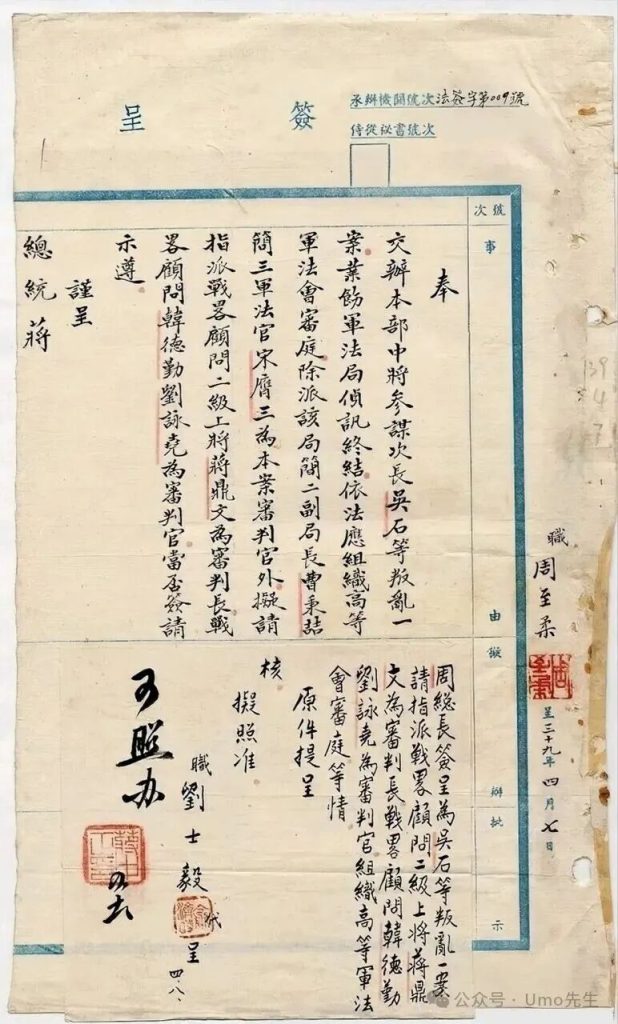

-奉交辦本部中將參謀次長吳石等叛亂一案,擬請指派戰畧顧問二級上將蔣鼎文為審判長,戰畧顧問韓德勤、劉詠堯為審判官,組織高等軍法會審庭。

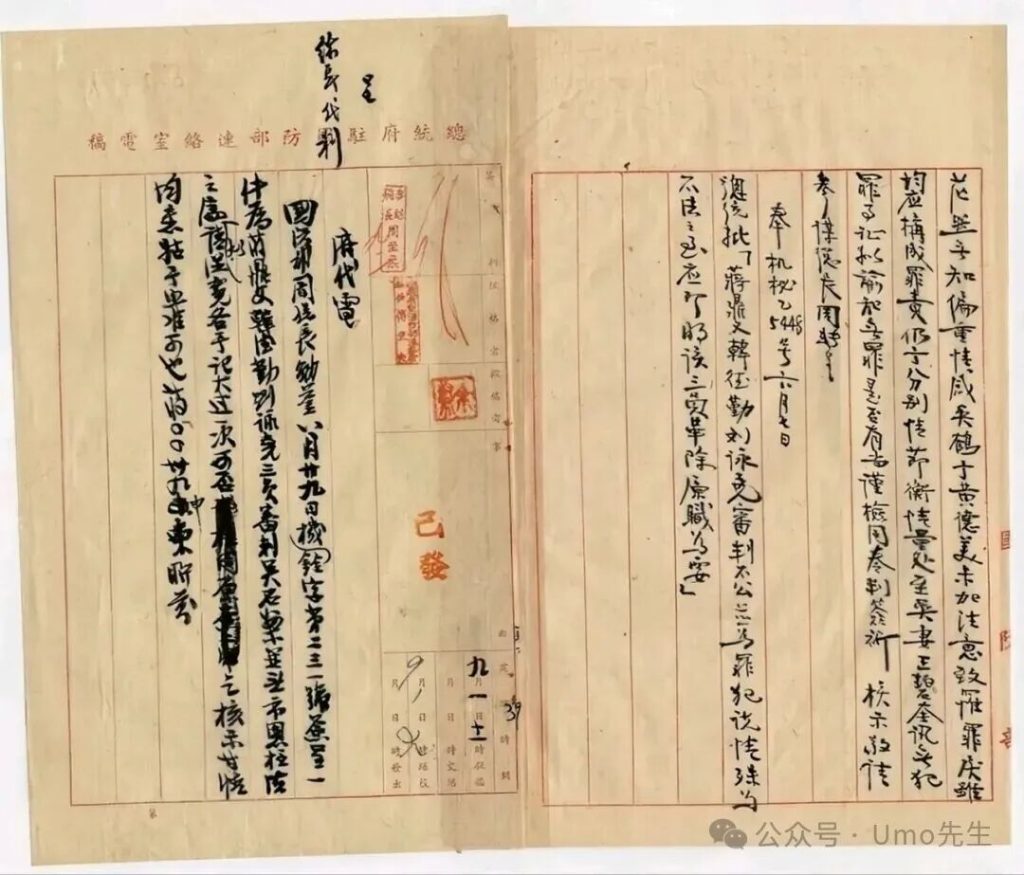

-周至柔呈,劉士毅擬照准,祥呈總統蔣。

-周至柔呈请,拟指派蔣鼎文为审判长,韓德勤、劉詠堯为審判官,组织高等軍法會審庭审理该案。

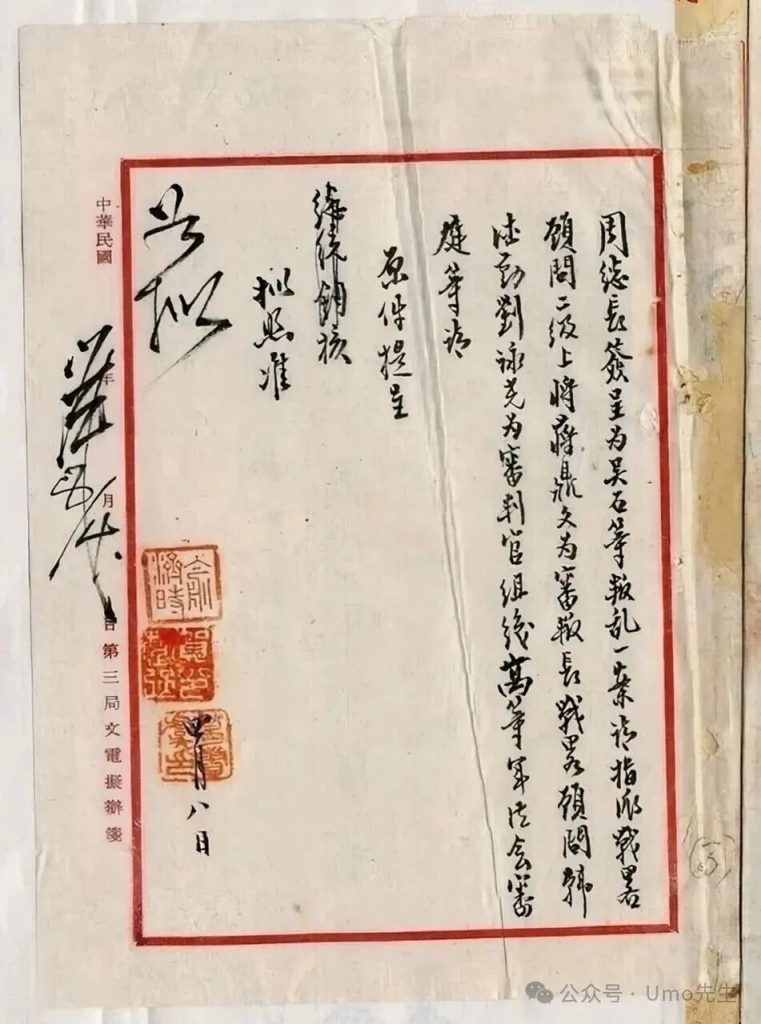

-经劉士毅拟办、蔣中正批示“可照办”“拟照准”,同意该审判组织安排。

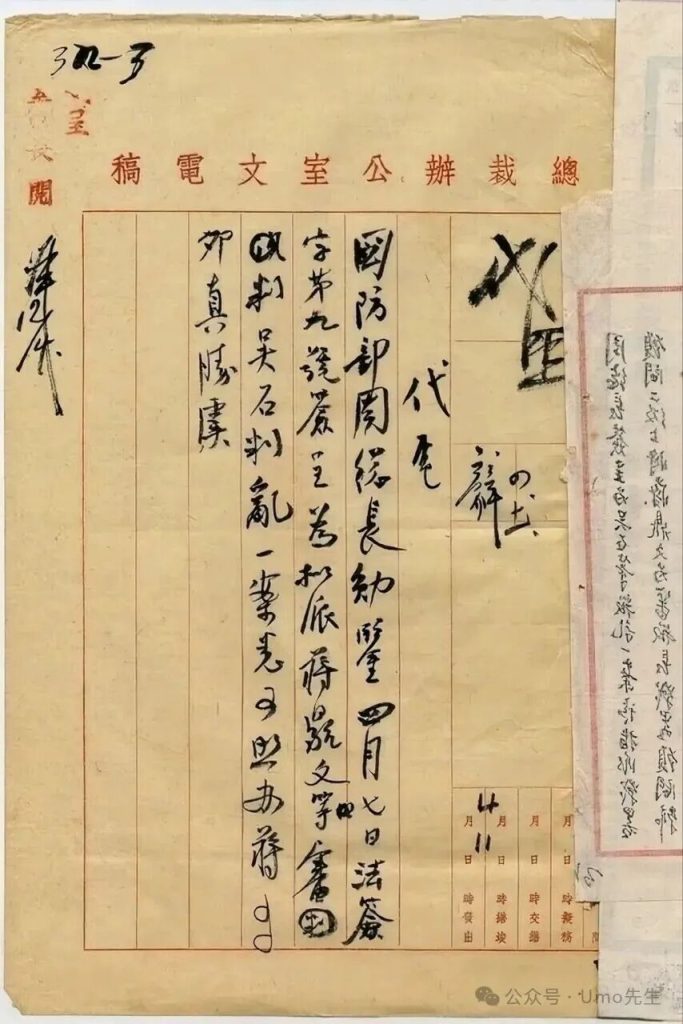

国防部周至柔于四月七日签呈,拟派蒋鼎文等参与吴石叛乱一案的审理,相关事宜已照办,蒋(蒋介石)批示“可照办”。

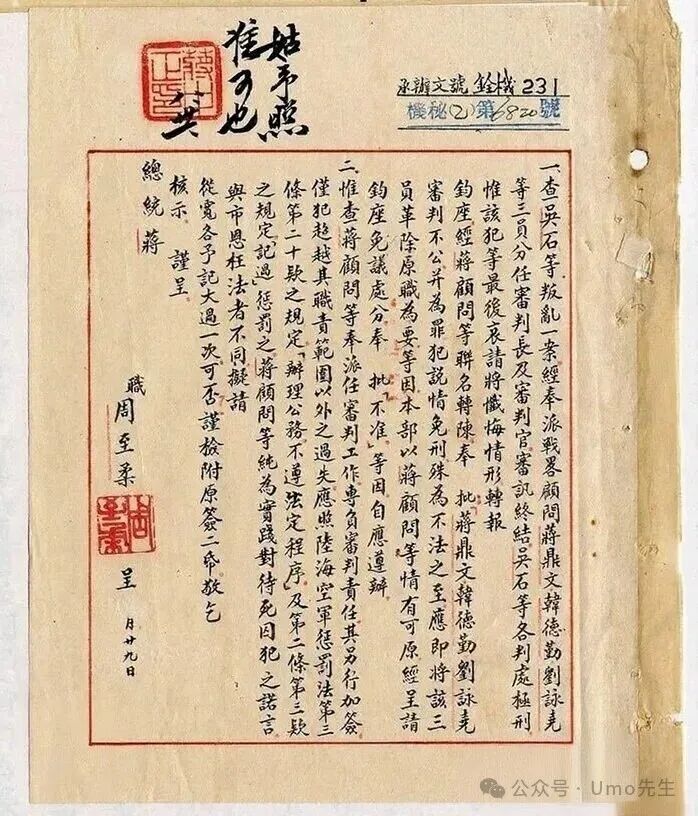

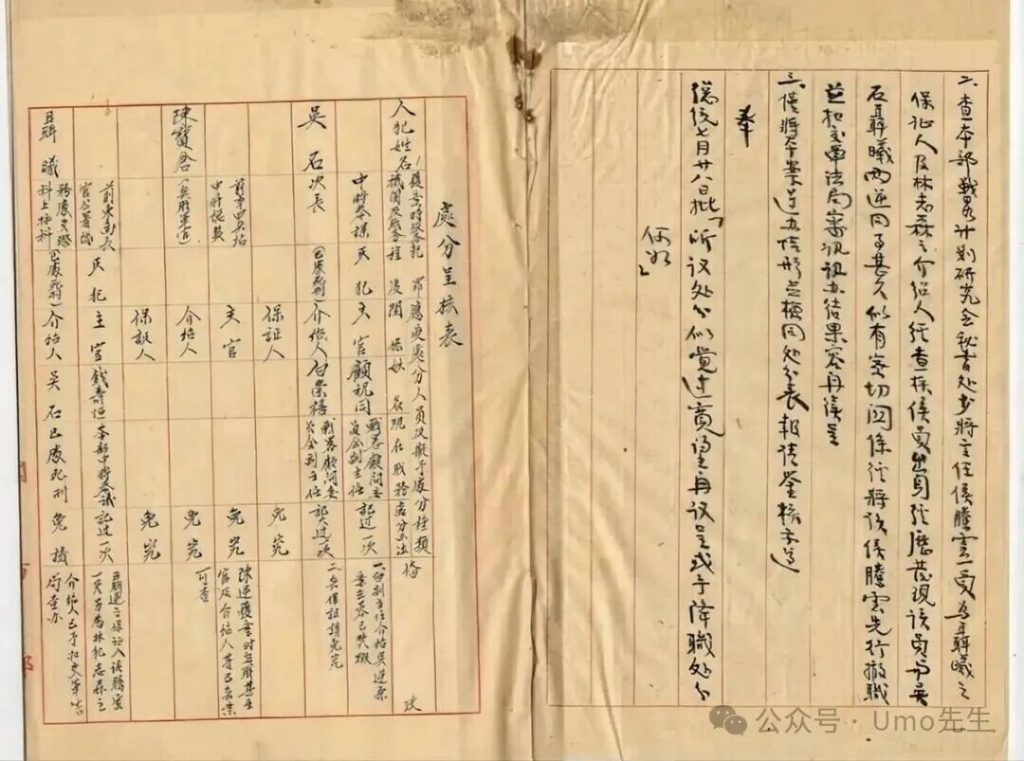

一、查吳石等叛亂一案經奉派戰畧顧問蔣鼎文韓德勤劉詠堯等三員分任審判長及審判官審訊終結吳石等各判處極刑惟該犯等最後及請將懺悔情形轉報

鈞座經將顧問等辭名轉陳奉批蔣鼎文韓德勤劉詠堯審判不公升為罪犯說情咈免刑律為不法之至應即將該三員革除原職為要等因本部以將顧問等情有可原經呈請鈞座免議處分奉批「不准」等因自應遵辦

二、惟查將顧問等奉派任審判工作專負審判責任其另行加簽僅犯超越其職責範圍以外之過失應照陸海空軍懲罰法第三條第二十款之規定,辨理名諾不遵照定程序,及第二條第三款之規定訊過,懲罰之將顧問等純為實踐待死囚犯之諾言與市恩枉法者不同擬請

核示謹呈

總統蔣

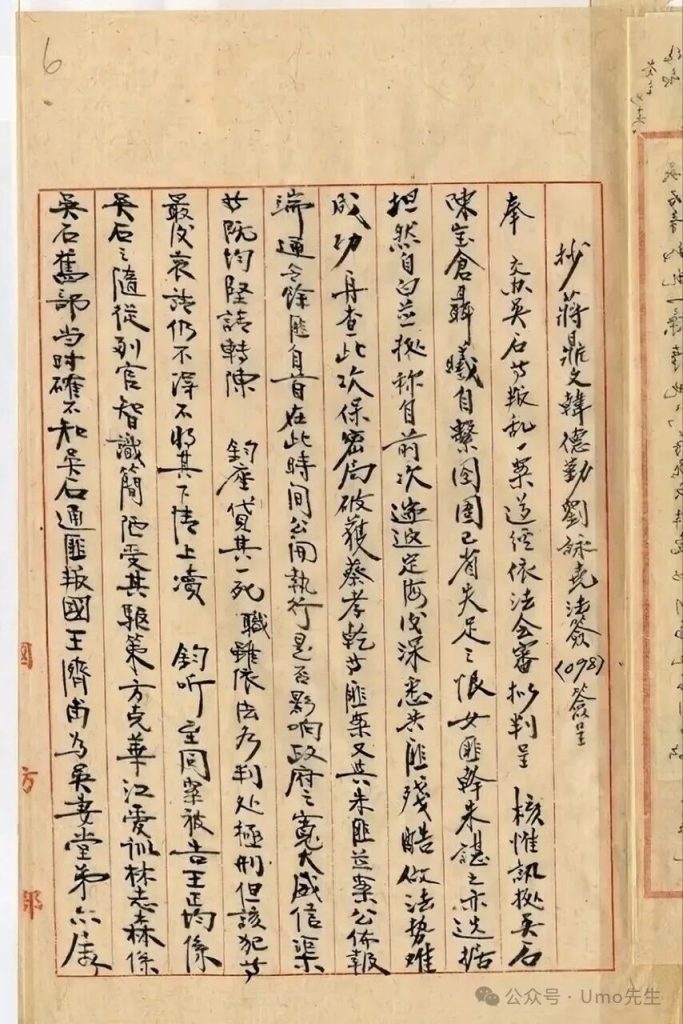

抄蔣鼎文韓德勤劉詠堯签呈民國38年8月

奉交辦吳石案叛亂一案道經依法會審擬判呈核惟訊據吳石

陳宝倉案曦自繫囹圄已省失足之恨女匪幹未諶之亦迭據

坦然自白並稱自前次遂返定海後深感共匪殘酷做法勢難

成功再查此次破獲蔡孝乾匪案又共匪張三案公佈報

女阮均堅請轉陳鈞座貸其一死職雖依法乃判處極刑但該犯等

湍流令餘匪自首在此時間公開執行是否影響政府之威信渠

最後哀請仍不得不將其下情上陳鈞听室同案被告王均係

吳石之隨從副官智識簡陋受其驅策方克華江愛訓林志森係

吳石舊部當時確不知吳石通匪叛國王濟舜為吳妻堂弟亦属

查“花蕊子知偏重情威采鹤,于黄德美未加注意致罹罪戾”一案,虽涉案情节各环节均涉罪责,然需依“情节轻重”分别裁处;另“主刑妻工暂代金犯”等前案记录,需核查是否存在“应检同奏刺签祈校示”之情形,着经办部门彻查明辨。

另奉机密要件(乙字第54号,六月七日发)批示:“蒋总裁、韩代勤、刘咏尧所涉‘审判不公’案,三名罪犯呈报情形‘不佳’,应明令该三人革除原职,以肃纲纪”——此节需速办具报,不得稽延。

妹雲仁兄大鑒

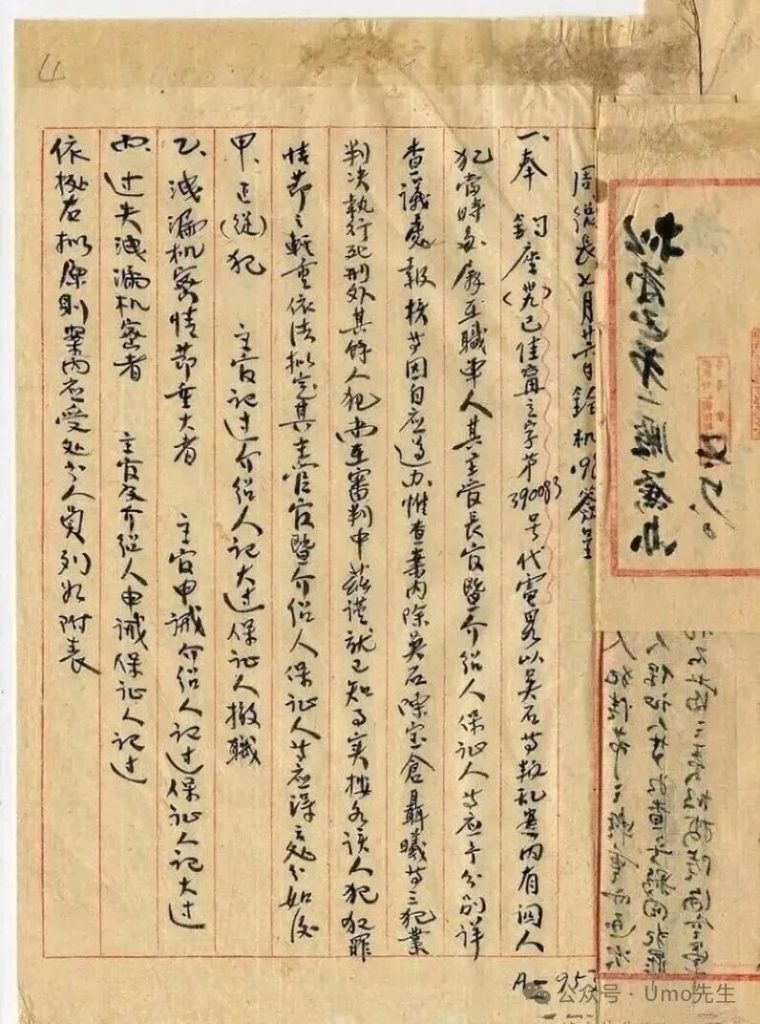

奉鈞座戌已佳電之字弟39007号代電畧以吳石苏叛亂案內有四人,犯當時多屬本職軍人,其主管長官暨介紹人、保證人等應予分別詳查議處報核。茲因自應速辦,惟查案內除吳石、陳寶倉、聶曦等三犯業判決執行死刑外,其餘人犯尚在審判中;茲謹就已知情實,核各該人犯犯罪情節之輕重,依法擬定其主管官、官長、介紹人、保證人等應得處分如左:

甲、正犯

主官記過,介紹人記大過,保證人撤職

乙、洩漏機密情節重大者

主官申誡,介紹人記過,保證人記大過

如过失洩漏機密者

主官、各介紹人申誡,保證人記過

依據右擬原則,案內應受處分人員列表附後

二月本部截定开例研究金秘书处少将主任侯腾宣示事:查石孙曦之介绍人及保举人经审查均无确实背景足资征信,应再行传讯保举人孙曦先行撤职。二、据报告石孙曦之活动情形与档案同前,表报请鉴核备查。奉——令:仰即知照。所议处之似觉过宽,望再议呈候核示或予降职之处?仰如……

“吴石案”审判始末与蒋介石的政治整肃

1950年3月1日,时任国民党国防部中将参谋次长吴石在台北被捕,此案迅速震动台岛政坛。作为蒋介石亲自任命的军方高层,吴石的身份非同寻常。其被捕直接源于中共台湾省工委书记蔡孝乾的叛变,后者被捕后供出地下组织网络,牵连出吴石及其联络员朱谌之(朱枫)、副官聂曦、联勤总部中将陈宝仓等人。特务机关在搜查中发现吴石亲笔签发给朱谌之前往舟山的特别通行证,成为“通共”铁证。

案件由保密局主导,毛人凤亲自督办。吴石在狱中遭受酷刑,导致一只眼睛失明,但始终未供出其他同志。他在狭小、恶劣的监禁环境中写下两千余字遗书,字迹潦草却信念坚定,无一句求饶,唯对家人深切嘱托。

4月7日,参谋总长周至柔签报蒋介石,建议组织高等军法会审庭,由二级上将蒋鼎文任审判长,战略顾问韩德勤、刘咏尧为审判官。经刘士毅拟办,蒋介石于4月11日批示“可照办”,正式批准该审判组织。

然而,这一看似常规的司法程序,最终演变为一场政治风暴。蒋鼎文、韩德勤、刘咏尧三人均为军中元老,资历深厚,刘咏尧更被称为“儒将”,其孙女为日后知名艺人刘若英。三人经一个多月审理,认定吴石罪责重大,但念及其过往对国民党的贡献,建议“重判但免于死刑”。周至柔认可此意见,并转呈蒋介石。

不料,蒋介石于6月7日阅报后勃然大怒,在呈文上直接批示:“蒋鼎文、韩德勤、刘咏尧审判不公,为罪犯说情,应即革职。”这一批示彻底扭转了案件走向。仅仅三天后,6月10日,原班“特别法庭”对吴石、朱谌之、陈宝仓、聂曦四人进行秘密审判。庭审仅几分钟,仅问及姓名、年龄、籍贯,随即宣判死刑,立即执行。四人于当日下午4时30分在马场町刑场英勇就义。

值得注意的是,蒋介石的死刑密令早在开庭前一日即已签发,所谓审判,实为走过场。而蒋鼎文等三人因“为罪犯说情”被革职,亦非单纯司法惩戒,实为政治整肃的体现。

案件背后的政治逻辑

蒋介石对吴石案的极端反应,不能仅从个人背叛角度理解,而应置于1950年初国民党政权在台重建的特殊政治语境中审视。

其一,吴石被捕当日,恰逢蒋介石宣布“复行视事”,重登“总统”之位。此时,远在美国的“代总统”李宗仁拒不返台,公开质疑蒋的合法性,形成法理危机。蒋介石亟需以强硬姿态确立权威,震慑内外反对势力。吴石案作为高层“共谍”暴露,若处理不力,将严重削弱其统治正当性。

其二,美国对蒋介石政权已生厌弃。杜鲁门政府曾考虑扶持孙立人、吴国祯等人取而代之,并提出“交出军政大权”作为军援条件。蒋介石对此极度敏感,深恐“西安事变”重演。他早已怀疑孙立人部下有“共谍”,并借吴石案之机,进一步削弱非嫡系将领的影响力。事实上,孙立人此时已被架空,至1955年终遭软禁,所谓“兵变案”不过是迟来的清算。

其三,吴石案为蒋介石推行特务统治提供了绝佳借口。他一贯认为“党纪涣散、思想混乱”是败退大陆的主因。吴石作为“技术型人才”,无派系背景,本为蒋所倚重,其“叛变”更显“渗透”之深、之险。借此案,蒋介石得以名正言顺地清洗异己,强化个人独裁,并推动蒋经国整合情报系统,建立以特务为核心的监控体制。

对相关人员的追责与争议

案发后,蒋介石下令彻查“主管长官、介绍人、保证人”等责任。文件显示,吴石等人之介绍人、保举人“背景不足征信”,被要求传讯并撤职。这反映出国民党内部人事制度的混乱,也暴露其“以人举人”的任官弊端。

对于蒋鼎文等三名审判官,蒋介石以“审判不公”“为罪犯说情”为由将其革职。从法律角度看,三人依军法程序提出“免死”建议,属职责范围内的专业判断。所谓“超越职权”“市恩枉法”,实为政治定性。蒋介石的批示“不准”任何宽宥请求,显示出其不容妥协的铁腕作风。

值得注意的是,案中提及“女匪干未谌之亦迭据坦然自白”“共匪张三案”等,显示情报机关试图利用案犯“悔过”进行政治宣传。而“公开执行是否影响政府威信”之疑虑,更揭示国民党在合法性危机下的焦虑心态。

结语

“吴石案”表面是一起军事叛乱审判,实则是一场深刻的政治清洗。吴石的牺牲,是信仰与忠诚的悲壮写照;而蒋介石对审判结果的否决与对审判官的惩处,则暴露了其在危局中以高压维系统治的本质。此案不仅终结了眾多生命,更开启了国民党在台长达数十年的戒严与特务政治时代。历史的吊诡在于,真正动摇其根基的,或许并非“共谍”的渗透,而是其自身拒斥改革、迷信暴力的统治逻辑。吴石案,正是这一逻辑的残酷注脚。