张东生

张辉

张辉(张新民),河南省罗山县人,1931年参加儿童团,1935年参加红军。历任红28军便衣队员、罗陂孝特委交通员,新四军四支队司令部交通队战士、四支队高敬亭司令机要译电员,九团、七团、十四团机要译电员、江北指挥部机要员(在皖东军政委员会其间,党军统一属中原局领导,在刘少奇身边担任机要译电员,和刘少奇在一个党小组),二师四旅机要股长、二师机要组长、淮南路东联防司令部机要科长,新四军军部机要组长(其中参加华中建设大学、华中党校学习)。

在抗战即将胜利之时,为配合汪伪首都警卫三师起义,张辉率军部谍报组,携带电台,潜伏在浦口与汪伪首都警卫三师师长钟健魂(钟皿浪)部保持联系,直到8月13日起义成功。日本投降后,新四军军部、二师及机要电台部门奉命做好接收南京准备。后因国民政府接管南京,在宁举行日军受降仪式,此次行动去消。

从红军时起,张辉就从事通信联络工作,当时的交通队就是通讯连。在鄂豫皖大别山上打游击,山高路险林密,不能骑马通信,电话电台更是没有,就是靠两只脚爬山涉水传达命令。到了1937年,国共合作抗日,红28军改编为新四军四支队,才开始有了电台。从抗战开始到结束,张辉在新四军军部、师、旅、团各级,及新四军四支队司令部、新四军江北指挥部,中原局皖东军政委员会从事了机要工作,直到抗战胜利。

注:四支队机要工作归司令部参谋处(1938-1939),机要员江腾蛟、张辉、蒋翠湖。中原局皖东军政委员会时期,中原局机要科长薛丹浩,江北指挥部机要科长左金强。原江北指挥部及四支队“机要科长”李资平到五支队。“皖南事变”后江北指挥部所属四、五支队整编为新四军二师,机要科长李德安。

机要译电离不开电台,电台也离不开机要译电。但两者并不属于一个单位。新四军成立初期,司令部参谋处三科是通信科(科长胡立教),电台属通信科。机要科则属司令部秘书处(科长李德安)。“皖南事变”后军部重建,机要科属司令部,通讯科为司令部三科。

现根据文献和父亲的回忆对新四军的电台通讯和机要译电工作进行简要介绍。

一、新四军军部及各部的电台通讯

新四军初创时期,叶挺向国民政府领取5W电台1部,军政部发给新四军5W电台5部,这是新四军最早建立的无线通信网。其后,通过延安总部的支援、国民政府的配给(1939年后停止)、爱国人士的捐赠,以及到汉口、香港、重庆等地购买(包括电台和配件),加上从敌人处的缴获,电台通信条件逐步得到加强。

1938年4月,新四军军部到达岩寺后,组建了无线电报务训练队,人员均需有一定文化。训练队采用急用先学的办法,以收发报技术为主,主要练习字码、阿拉伯数码的抄收与拍发;还要学习英语,要求熟记和正确使用通报勤务用语。

1938年8月,新四军军部及其直属部队进驻泾县云岭后,成立了新四军无线电台通信总队,受军部直接领导,大队长由军司令部三科科长胡立教兼任,副大队长曹丹辉(主持日常)、吴志恒。在云岭,军部下辖5部电台。大队部设在云岭的荣里张家。

军部一台称总台,由曹丹辉兼任总台队长。郭隆辉从延安调来新四军后,即担任总台报务主任、代理总台队长。总台主要联络中共中央军委、八路军前总、武汉、西安办事处等电台,使用15W电台(后有用50W),充电机供电。设在夏里张家(有称:荣里张家)

军部二台队长由吴志恒兼任(后为罗兴英),联络国民政府军事委员会、三战区及国民党皖南部队,15W电台,手摇马达供电,设在云岭东山。

军部三台队长温诤(温亮彰),联络新四军各支队电台,功率15W,手摇马达供电,设在岗上李家。

军部四台,配属中共中央东南分局,队长袁德钧,功率15W,手摇马达供电,联络中共中央、中共中央长江局(后为中原局)、中共上海地下党等。设在云岭丁家山。

军部新闻台,配属军政治部,报务主任陈文金。专门抄收延安新华通讯社、国民党中央社、路透社(英国)、美联社(美国)、同盟社(日本)、塔斯社(苏联)等新闻稿,供首长参阅。部分新闻稿供《抗敌》报使用。

新四军各支队编组方案上报中共中央获得批准后,各支队的通信兵也按此方案逐步组建。军部的无线电报务训练队毕业的新报务员,一般都要到这四个台上来见习一段时间后才分配到各支队去工作。

除此以外,还有一个“三山办公室”,这是新四军军部三科设在山上办公室的代号,是无线电技侦单位。任务是对敌进行电讯侦察与电报破译,获取其核心机密。地点在罗里村,工作由胡立教主持。

注:15W电台可以和延安和其他战区进行直接联系,5W电台也可有较长距离的通信能力,据称这与早期电台少、空中无太多干扰有关。

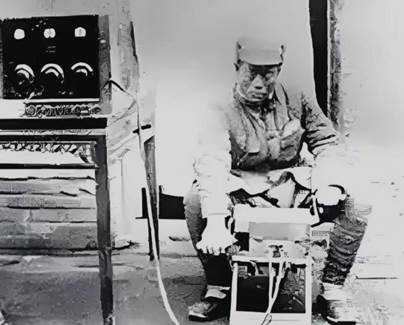

抗战时的15W电台

电台手摇发电机

二、新四军机要译电员规则和电码使用

1、译电员守则及机要规则

早在红军时期,对译电员就有了严格规定。1932年7月,朱德签发了红军历史上第一部无线电通信纪律法规《中革军委关于无线电通讯简则的训令》。规定,“密码本必须交最忠实可靠的译电员(共产党员或团员)随身保存,并要注意保护此译电员,免他掉队或失散,且禁止其到与敌接近的火线上去”。“译电员对密码电本要特别注意随身保存,要看同自己生命一样重要”。

1932年12月,朱德总司令又特别签发了《加强无线电队的建设与管理》,规定,“注意译电人员必须以阶级坚定的积极分子,最好是工农分子充当,还须经过政治部的负责考察,切勿以其为技术人员而加以丝毫的忽视”,文末还特别强调,“至要至要!”

1938年12月,随着电台通信的发展,为加强八路军、新四军和中共地方组织机要译电的保密工作,中共中央、中央军委对全党全军颁发了《译电员守则及机要规则》。规定:“机要办公室应靠近首长,容易警戒;机要室除直接有关首长外,其余人员禁止进入;译电员必须在机要室办公;机要人员与家属亲往信件,必须经过负责同志看过。”

“分配个人负责之密码,不得让别人知道。重要电码的电报,应数人分译,译第一次的人不知译第二次的方法,译第二次之人不知译第一次之方法。”

“密码须常变换,并指定专人切实保管,作废时由科长亲自烧毁,遇危急时应设法烧毁,万一遗失时即通知各关系机关作废,绝对禁止与外人谈论密码用法。行动与作战时密本电报均须随身携带,依首长指定之位置行动,不得自由变更,无事出外时严禁身上携带有关机密之文件。极机密之电报须由科长或指定专人译发,并交收电人,分配给个人担任之密码用法不得使别人知道。机要人员不应随意调动,必要时须得高级首准。一切电报经抄录后交首长批阅负责收回、抄存或烧毁,原电码应立即烧毁。”

张辉回忆:1940年前后,主持华中工作的刘少奇在四支队司令部、江北指挥部指导工作,就住在机要科隔壁,与张辉编在一个党小组。刘少奇化名胡服,高高瘦瘦,穿着普通。刘少奇酷爱读书,工作再忙也常常读书到深夜。在江北指挥部的小山村里,他睡得最晚,这给大家留下了深刻的印象。尽管晚睡,他每天仍保持着早起在周边散步的习惯,天不亮就起身,敲机要科的门喊道:小鬼们起床了。张辉等人起来后,跟他一起散步,边走边谈,少奇同志尤其是对大家的文化、政治学习十分关心,问东问西,兴致很高。大家在他面前无拘无束,不仅把他看作是高级领导人,更是把他当作是一个可敬的师长。

2、译电员之责任

为什么对译电员有那那么多严格规定呢?事实表明:这就是因为译电员责任重大,一字疏忽,就能造成重大损失。中国抗战时期有过三大惨案,一是“重庆大轰炸”、二是“花园口决堤”,还有一个就是“长沙大火”,又称“文夕大火”,这是什么大火呢?

1938年11月,日军逼近长沙,蒋介石开会讨论如何阻挡日军,商讨后决定实施“焦土抗战”,将长沙一把火烧掉,让日军占领一座没有价值的城市。11月12日上午9点,蒋介石的命令送到了湖南省政府主席张治中手里。电报中写道:“如果长沙沦陷,请将全城焚毁,一定要保密”。

张治中随在部队下达指令:“以长沙城东南角的天心阁为信号点,听到警报声即可放火焚城”。还特别强调:“一定要等国军从汨罗江撤退后再开始行动,而且要提前拉响防空警报通知百姓躲避。”

但奇怪的是,13日凌晨2点,长沙南门口外伤兵医院突然起火,保安处长徐权向警察局长要求救火,但这时消防车装的不是水,是汽油。短短20分钟不到,长沙南门已经有多处起火。天星阁内也被大火蔓延,火势越烧越旺,整个长沙城都被点燃了。

这时日军还远在120公里外,为什么会提前放火呢?据说原因有两个,第一是属下办事不利。11月13日,张治中接到蒋介石命令后,开始了布置焚城计划。但警察局长文重孚11日就把消防人员撤走了,导致大火提前烧起来后无法扑救,大火一直烧到了17号,长沙人民遭受了极为惨重的伤亡。

还有一个原因就是电报破译错误,当时长沙国军情报人员破译了日军的行动位置,但因大意少译了一个字,把“新墙河”译成了“新河”。“新墙河”距离长沙120公里,而“新河”距离长沙只有3公里,前后相差110公里。警备团士兵收到命令后,以为日军已经攻到长沙了,又看见南门已经起火,误认为是信号。一字之差,却引起如此严重的后果。最后查究责任,长沙警备司令酆悌、警备二团团长徐昆、湖南省警察局长文重孚被执行枪决,张治中被停职。

多年后,在日本防卫厅公开的史料中,有人发现,1938年11月10日,当时日军主力第十一军曾发布命令:“决定中止在岳州(今岳阳)、通城一线附近的追击”,“转向警备态势”,这表明当时的日军并没有立即进攻长沙的意思。

长沙警备司令酆悌是黄埔一期生,曾是蒋介石侍从室第二组组长、第六厅厅长、复兴社十三太保之一,蒋氏的亲信。据称,获知死刑后,酆悌没有大呼冤屈,将责任推给张治中,而是在口供上写上“一切责任由我全负”几个字。

还有一件“六寨惨案”,也与译电错误有关:1944年11月25日一早,负责广西河池南丹守备的第九十七军军长陈素农向蒋介石电话报告:“据确实谍报:河池、六甲日军还在整补。铁路沿线之敌集结于(河池属)六甲,那里村落较少,皆集中于圩上,请派空军前往轰炸。”蒋答:“我即刻命令空军往炸。”11月25日,张发奎和第四战区长官部的人员就待在六寨。下午,9架美军飞机在六寨上空出现,张发奎回忆:“当飞机低飞掠过这个小镇时,我正站在汽车站,它暂时充当我的长官部。我们清楚分辨出是美国飞机,我们高兴地冲出去观看。”“不料飞机上忽然扔下炸弹来,我的张姓警卫当场被炸死。”

此一炸,死了七、八千人。国军有三名将军、八名上校葬身于炸弹之下。三名将军分别是军训部中将监督陈克球、第四战区干训团少将教育长王辉武、高射炮第三区少将指挥官岑铿。

张发奎待电话恢复,立即向重庆报告。经蒋介石亲询空军得知,飞行员系美军人员,误把六寨当成了轰炸地六甲,系一次误炸,原因是译电员将“六甲镇”译为“六寨镇”所致。据传,酿成此祸的译电员被处决了。

上述的这些惨痛的事件给译电员带来了巨大压力。许多人不了解这些,以为在战争中译电员是最安全的,天天守在司令部机要室,待在首长身边,还会受到特别保护。实际上要知道,每次战斗,敌我双方都会特别注意抓捕或袭击电台收发报员和机要人员。因此,受到保护不仅是因为重要,还是因为特别危险。

张辉回忆:“在师旅以上机关,机要员不止一个,遇到译电困难还有商量。但在团里时,机要员只有一人,心理压力非常大,丝毫不能有差错。电报多的时候,首长就等在旁边要看电文,挑灯夜战是常事。由于电报的加密方式常有变化,密码也时有更换,译电速度就会受到影响,急还容易出错。那时文化程度都不高,碰到生僻字就麻烦了。而且,那时一些领导文化程度也不高,如四支队九团团长顾士多在军事上是一个优秀指挥员,但他却不识字。因此大家都怕碰到不认识的字,译出来,不会读,还不知其意,那真是干着急啊!这也逼着机要员要拼命学习。”

“打仗多了,行军也是常事,有时一天跑百多里,宿营了,部队还能休息,但电台译电不能停。通信科架上电台,电报就来了,碰到‘万万火急’、‘特急’电报时,更是紧张。有时连续几天,极度困乏。虽然年轻,但也撑不住了,可是电报不等人,只要有口气,就得完成任务。”

另外,“机要译电是个技术活,干熟了,领导不愿换人,再加上本来就缺,也没有人能换,常常一干就是多少年。累不要紧,看看别人,一仗打下来,当了连长,再打几仗就要成营长了,可是机要员还是机要员。说起来这只是职务升与不升,但谁没有荣誉感呢?那时候,一些电台和机要人员,别看年龄不大,但却都是“红小鬼”出身,打了多年仗,根本不怕死。因此,许多机要员都想到一线部队去。”

张辉不太在意这些,他认为在哪里都一样,都是为党工作。而且,机要员都是在首长身边工作,能学到很多东西。张辉是放牛娃出身,但勤奋,爱读书,参加红军前,只上过一年私塾,但在部队里文化进步很快。红28军改编为四支队,张辉在司令部交通队,由于能写,成了队里的小教员,这也是他能成为机要员的一个原因。

3、明码学习和加密

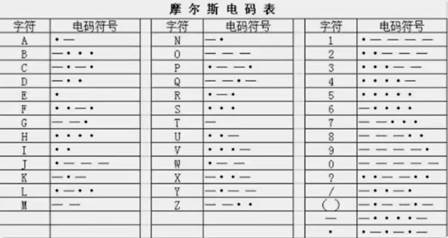

新四军军部在培养新机要员时,要求先学习《机要规则》,通过书写电码、加减法、熟悉明码的学习后,再采用以老带新办法参加译电工作。明码是指摩尔斯电码(摩斯电码,Morse code),学习时间一至二个月。

摩尔斯电码由塞缪尔·摩尔斯与阿尔弗雷德·维尔于1837年共同发明。这种编码系统通过短脉冲(点:滴,即·)与长脉冲(划:嗒,即 一)的不同排列组合,实现信息传递。每个字母、数字及常用符号对应唯一电码序列。

摩尔斯电码与英文字母、阿拉伯数字、常用符号对照

单表代替密码举例

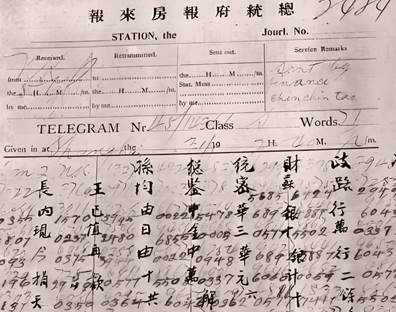

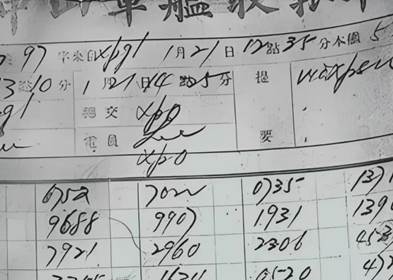

| 0001 | 0059 | 0005 | 0934 | 0063 | 0362 | 0003 | 0360 | 0046 | 0577 | 3946 | 0044 |

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 甲 | 乙 |

注:电报数字1-10的标准读法为:幺,两,三,四,五,六,拐,八,勾,洞

如上所见,采用单表为密码,最大缺点是同码同字,即报文中同一字是以同一电码出现的,这种重复会有一定规律,容易被破译。

单表代替密码中的同码同字

抗战时“中山舰”接收的单表代替密码

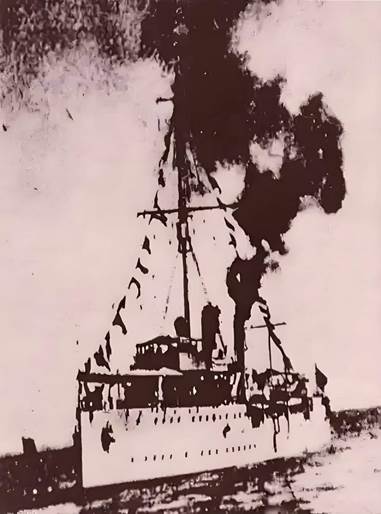

中山舰(永丰舰)于1938年10月24日参加武汉保卫战

被日军击沉于武汉市江夏区金口水域

中山舰(永丰舰)被日军飞机击中

从上述材料看,在抗战初期,国军对电台密码的保密措施不严,仍然在使用单表代替密码,很容易被破获。早先,国民党认为红军没有电台,因此对密码不注意加密,常用明码,这也是国军常常被红军打败的原因。其实,早在在1931年,红军就已经开始了无线电通讯、侦听和密码破译。

2025年8月15日于南京

(本文为纪念抗战胜利80周年所作,未完待续)