国际合作中心

7月19日,中国战略与管理研究会在北京举行座谈会,纪念埃德加·斯诺诞辰120周年。会议指出埃德加·斯诺是中国人民的老朋友。抗战烽火中,斯诺深入苏区,用一部《红星照耀中国》冲破封锁,把一个真实的中国共产党形象展现在世界面前。此后,他长期致力于宣传中国革命和建设事业,为增进西方各国人民对中国的了解发挥了重要作用。会议强调要继续发扬好埃德加·斯诺跨越国际、传播友谊的价值观念,讲好新时代中国与世界坚持和平、发展、合作、共赢的故事,不断深化对话交流,促进民心相通。中国战略与管理研究会首席顾问谭斌,中国战略与管理研究会副会长李小峰、葛小鹰,国际合作中心联席会议召集人兼指导委员会主任张彧出席座谈会。李小峰主持座谈会。

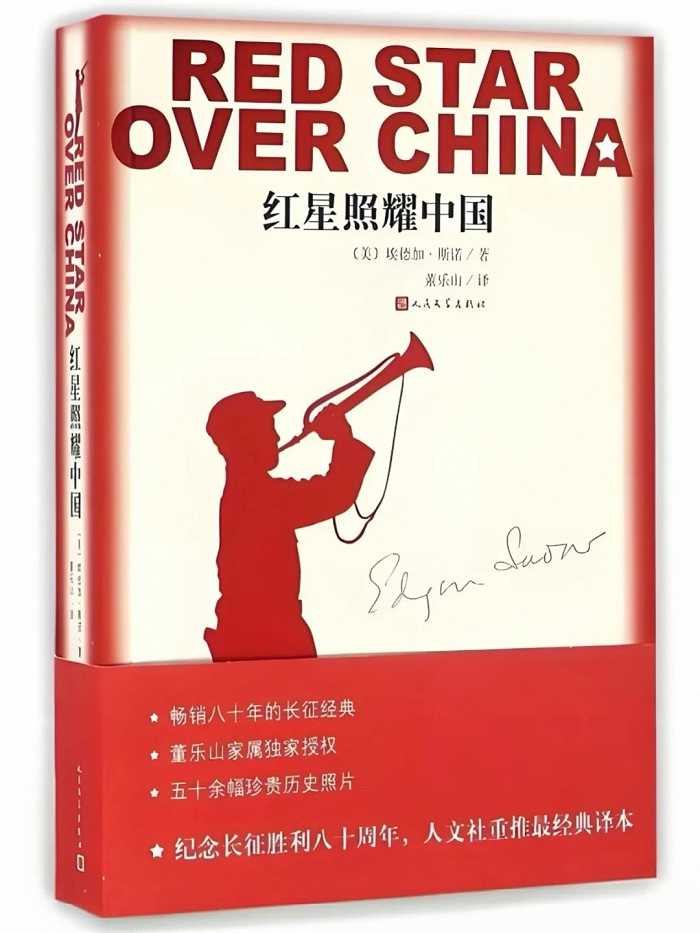

红星照耀中国》中文版

20世纪上半叶,一大批国际友人不远万里来到中国。他们来自不同国家,但都同样抱着对中国革命的火热激情和对中国人民的真挚热爱;他们深入延安革命根据地,在抗战前后方发挥作用;他们与中国共产党和中国人民风雨同舟、同甘共苦、并肩战斗,建立了历久弥坚的伟大友谊;他们把中国视为精神家园和“第二故乡”,把青春、热血甚至生命都留在了这里。他们的光辉事迹成为中国共产党百年历史的重要组成部分。纪实著作《红星照耀中国》(Red Star Over China)的作者埃德加·斯诺就是他们中的先驱者。斯诺23岁远渡重洋来到中国。上海,是他中国之行的起点,也是他认知中国的起点。斯诺在上海开始了对中国共产党的认知,进而到延安采访中共领导人并对外积极传递中国共产党的声音,向世界讲述真实中国故事,告诉全世界人民“原来还有另外一个中国”,在国内外产生了广泛的影响,提高了中国共产党的国际地位。新中国成立60周年之际,斯诺被中国人民推选为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。

埃里克·福斯特发言

谭斌首席顾问在主旨发言中特别讲到,他的母亲当年就是看了斯诺的《红星照耀中国》,冲破反动势力的重重阻挠,投奔革命圣地延安,成为了中国革命队伍中的光荣一员。座谈会上,八路军研究会副秘书长、太行分会会长李彤妍,新华社摄影部中央组原主任柯林渭,首都开发集团党委副书记李晓莉,中国报业协会对外联络部部长钱鹏飞等参会代表先后发言。埃德加·斯诺亲属埃里克·福斯特(Eric Foster)参加座谈会并讲述了埃德加·斯诺生平事迹。中央和国家机关有关部门负责同志,中国战略与管理研究会副秘书长谭笑楠、李海峰,华夏文化促进会副会长张保和,国际合作中心执行秘书长成语,国际合作中心港澳台侨工作委员会副主任张彬,中国战略与管理研究会特邀代表金海涛,三亚公共外交研究院副院长兼秘书长孙治国等各界代表参加座谈会。

相关链接:埃德加·斯诺介绍

埃德加·斯诺(1905-1972)男,美国密苏里州堪萨斯市人,美国著名作家和新闻记者。埃德加·斯诺曾入密苏里大学新闻学院就读,毕业后从事新闻工作。1936年6月,在宋庆龄的联系与帮助下,斯诺经西安前往陕北苏区访问。他和毛泽东等同志进行长谈,到边区各地采访,搜集关于二万五千里长征的第一手资料,次年写成驰名全球的杰作《红星照耀中国》(中译本名为《西行漫记》)。埃德加·斯诺是在红色区域进行采访的第一个西方记者。他热诚支持中国人民解放事业,长期向全世界宣传和介绍中国人民的革命和建设事业,增进西方各国人民对中国的了解。抗日战争爆发后,斯诺担任英美报纸的驻华战场记者。1939年,埃德加·斯诺再次到延安,对毛泽东进行了访谈,并详细了解根据地的政权建设等方面情况,又一次向全世界作了报道。斯诺在旧中国度过了整整13年,做了许多有益于中国革命和中国人民的事情。他曾多次冒着风险,营救我党领导人和革命群众,宣传中国共产党的抗日主张。新中国成立后,埃德加·斯诺曾先后三次来华进行访问。1970年10月,斯诺偕夫人一同访华,参加我国国庆观礼,在天安门上受到毛泽东和周恩来的接见。斯诺于1972年2月在日内瓦病逝。按其遗嘱,他的一部分骨灰安葬在北京大学校园内。毛泽东同志在给斯诺夫人的唁电中说“斯诺先生是中国人民的朋友。他一生为增进中美两国人民之间的相互了解和友谊进行了不懈的努力,作出了重要的贡献。他将永远活在中国人民心中。”

习近平主席2021年9月复信国际友人亲属中指出,20世纪上半叶,斯诺、马海德、白求恩、柯棣华、艾黎、爱泼斯坦等一大批国际友人不远万里来到中国,同中国共产党和中国人民风雨同舟、同甘共苦、并肩战斗。我们始终铭记他们(斯诺等)为中国革命、建设、改革事业作出的宝贵贡献和对中国共产党、中国人民的真挚友谊。2022年1月,习近平主席复信美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特指出,中国人民铭记包括斯诺夫妇在内的国际友人为中国革命和建设事业作出的贡献,以及对中国共产党和中国人民的真挚情谊。我对海伦·福斯特·斯诺家族多年来为发展中美关系作出的积极贡献予以高度评价。(来源:新华社)