董子凝 张明

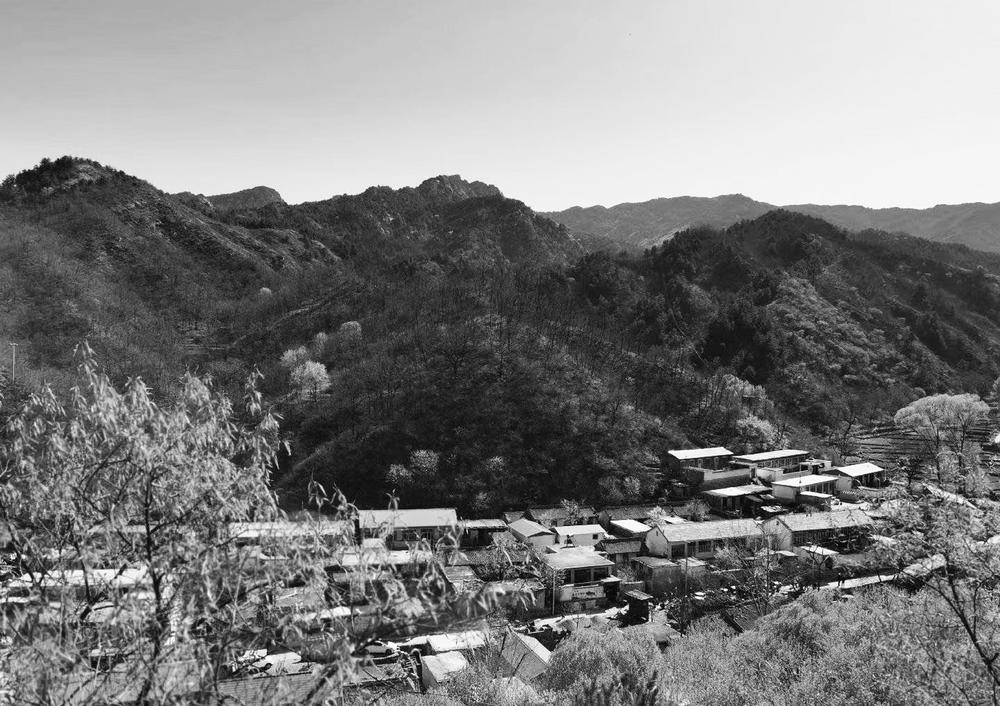

被群山环抱的花木村。李君放摄

位于花木村的无名烈士纪念碑。张明摄

在太行山深处,有一个被群山与草木环绕的小山村——平山县上观音堂乡花木村。从1938年到1942年近5年的时间里,转移到花木村的五台县松岩口模范医院收治了五台县、平山县等地战场上转移下来的伤员上千名。国际共产主义战士白求恩也曾在这里救治伤员。有一部分伤员因伤势过重而不幸牺牲,花木村的村民为其修建坟墓、收集遗骨。自此,村民们便世代守护着这些回不了家的英魂——

花木村,位于石家庄市平山县西部深山区柳林河东岸,隶属上观音堂乡,曾名花墓,清咸丰年间改名为花木。这里山高林密,沟壑纵横,村内一条横贯东西的小河,四季欢腾,奔流不息,天然形成的地理优势极有利于隐蔽。1938年9月,日军5万余人以分进合击战术对晋察冀抗日根据地实施多路围攻,刚成立不久的五台县松岩口模范医院被迫转移到这里……

一

1938年9月25日,日军集中第110、109、26师团,独立混成旅2、3、4旅团等部队共5万多兵力,在空军的配合下,分25路从四面八方向五台山区发起进攻,矛头直接指向晋察冀军区首脑机关和后方医院。

面对日军的疯狂进攻,医院首先遇到的问题是怎样流动、怎样救护、怎样有效地保护伤病员的安全。为了保密,医院四个休养所对外一律称“连”,以掩人耳目,使敌人搞不清是医院还是作战部队。随着日军不断增兵进犯,形势越来越严峻,后方医院奉命转移。

其中,由马立钧、智泽亭、陈炳年、杨廷端等率领的第二休养所(即五台县松岩口模范医院)从松岩口转移至平山县秋卜洞、花木等村庄,并负责石盆口战斗的救护工作。据白求恩的助手林金亮的回忆文章《我给白求恩当助手》一文记述:我们得到上级指示,要求医院迅速向平山一带转移,我和刘小康政委立即动员,并组织全体医务人员和老乡们转移伤病员。相比之下,其余三个休养所都是年轻病人,转移比较容易,分别到了阜平县和平山温塘一带,而松岩口模范医院就比较困难,重伤员比较多,分为担架组,骑毛驴组,经过平山县的王家坪、常峪、合河口、秋卜洞、车见岭到达花木村。由于路途较远,经历了三天时间。

二

花木村是距平山县城100多公里的一个偏僻小山村,村子三面靠山,树木成林,全村只有几十户人家,百余人口。为支援后方医院开展救护工作,1938年秋,村里克服种种困难,联合邻村制作了700副担架,4人为一组,跟随后方医院行动,昼夜不停地从前线抬运伤员。

村民们积极服从部队派遣,不断和敌特分子做着艰苦的斗争,除担架队外,其余人员自觉站岗、放哨、保密、防敌投毒、拒敌骚扰……部队的医务工作者和花木村人民并肩战斗,保证了军区医院的安全。

转移到花木村的伤员大都是晋察冀军区学兵营的战士,年龄都在20岁左右,他们在牛道岭阻击敌人,战斗中伤亡很大。医院移驻进村里后,村子里每户人家都腾出最好的房间充当“病房”,负责照料三四名重伤员。男人们都去支前,妇女在家做护理工作,每日像对待亲人一样,为伤员清擦伤口,拆洗衣服、被褥,把家中仅有的一点小米熬成粥一勺勺喂给伤员吃,自己则用米糠、树皮、玉米芯子等物充饥。

三

医院转移到花木村后,便以最快的速度建立了手术室,抓紧为伤员进行手术。10月25日,白求恩大夫从四分区洪子店来到花木村,开始了伤员救治工作。

村内有一处四合院,院内由长条的石板砌成六级台阶,正房是典型的青瓦人字形屋顶,屋内地面也用平板石铺就。这是当时村民张希红家,当年白求恩就住在这里。如今这个院落依旧保存,白求恩曾先后两次到花木村,在救治伤病员的同时,他也热心地为村民们看病。

根据晋察冀军区第二分区第五大队3营营长卢江林口述整理的《万马战犹酣》一书中记载:“我被日军炮弹弹片击中头部,身负重伤,不省人事。昏迷十几天不醒。醒来之后,才知道我躺在秋卜洞、花木村一带的晋察冀军区模范医院里。医护人员告诉我,我受伤以后,是白求恩大夫为我做了手术,取出了脑部的两块炮弹碎片,保住了我的生命……之后,白求恩大夫还专门到病床前看了我,对我说:‘小伙子,你有很顽强的生命力!’”

村民张明曾听奶奶讲过她在抗战时期的故事:“当时奶奶带领妇救会的同志们照顾伤病人员,经常与白求恩碰面。有一次,白求恩注意到奶奶行动不便,脸色痛苦,就询问她是怎么回事。奶奶告诉白求恩,她胸部长有一个瘤子,近段时间开裂溃烂,非常难受。白求恩就为她打上麻药,开刀做了手术。经过两次手术,奶奶的伤口愈合,再也没有复发过。”

四

在医护人员和村民们的精心救治下,大部分伤员痊愈归队,但仍有伤员因伤势过重而牺牲。

为了使英雄们体面入葬,村民们拿出家里的门板、木箱,砍掉村里粗壮的树干,把周围地方能做棺材的木板全都运到村里,钉成一副副简单的棺材,按照当地风俗安葬牺牲的战士。一年下来,村里为后方医院安葬了200多名烈士。当年的村边布满了坟茔,每个坟墓前都插着一个木牌,记录逝者的姓名、籍贯。日军“五一”扫荡时,为了保护这些烈士的墓地,村民把原本刻有部队番号、姓名的墓牌都插进坟包表层的浮土里。然而当年下了几场大雨,很多墓牌被冲走。

20世纪90年代,村民们开始收集散落出来的烈士遗骨,存放在村头一个大青石缝里,定期祭奠。乡亲们的义举引起上级有关部门的重视,特意拨出款项,在村头的路旁修建了一座烈士墓。每年清明,村民们祭奠亲人时都会过来缅怀英烈。

花木村积极响应上级号召,封山育林,大搞绿化,一万多亩的山场全部被林木所覆盖。树木以刺槐为主,间有杂木,油松侧柏,四季常绿。

平山县委、县政府为牺牲在花木村的无名烈士竖立纪念碑,碑前的松柏已亭亭如盖。那些无名英烈,早已化作村庄的一部分,用生命为这片土地写下了壮烈的诗篇。他们守护村庄的安宁,村民祭奠他们的不朽,这份无言的约定,早已融入太行风骨,诉说着信仰不灭的永恒话题。