卿卿如来

八路军军工部源泉化学厂历史揭秘

(山西·杨尚军)

1943年5月,黎城军民团结奋战,打退了日军对黎城的最后一次大扫荡,取得了抗日战争的局地胜利。黎城根据地进入了一个相对稳定安全的环境。在此情况下,1944年4月,八路军军工部决定将原在黎城上黄堂大山深处的白布焦化学厂迁移至生产和交通条件都比较便利的源泉村进行扩建。

源泉村,位于黎城西北部玉泉山脚下,源泉河从村中穿流而过,是一个既隐蔽幽静,又交通便利的中等村庄。村因泉得名。泉水出水处建有一座玉皇殿,宽阔壮美。曾被誉为黎城“古八景”之“玉泉漱石”,明黎城知县张遵约有诗赞曰:“云里青山山下泉,涌如漱玉自年年。尘襟到此清如洗,始信瑶池非浪传。”化学厂迁来后,将生产厂房设在了玉皇殿大庙,又从各根据地运来不少设备,从各部队调来一些青年战士,使全厂拥有了2套硫酸生产流程装置,4套硝酸生产流程装置,1套硝化棉生产流程装置,干部职工500多人,成为八路军在晋冀鲁豫最大的炸药制造单位。厂长欧阳远,副厂长王化南、张浩(兼化学技师),火药技师白英(兼完成股股长),技术指导张方。为了保密,对外声称“太行青年学校”。

当年11月29日,化学厂建成投产。晋察冀军工局不仅派来张方、朱瑛、王子川等技术人员,还让他们带来了日产200公斤浓硫酸的先进设备和有关制造甘油、硝化甘油、硝胺炸药的技术资料来厂支援。白英同张方等合作,从设备雏形、结构性能、工作原理、设计参数等各方面,提出了无烟药成型专用机具的制造方案,交给郭栋才、唐成仪、齐宣威、刘职珍等精心设计、制造出5台无烟药成型机。同时,也设计制造出了打浆机、胶化机、辗片机、切片机等成套设备,为无烟药工业性大量生产打下了可靠基础,开始了枪炮弹两种无烟发射药的批量生产。月产量从最初的几十斤、上百斤,一路增加到了几百斤、上千斤。1945年,仅硝化棉发射药的生产量就达6976斤。可装枪弹175万发,或八二迫击炮弹7万发。在军工部号召开展的迎接抗日战争胜利的生产竞赛中,被评为模范工厂。同时,根据战场需要和上级指示,开始试制硝化甘油炸药。

硝化甘油炸药是一种常温液态烈性炸药,俗称“炸油”。它以甘油为原料,经与硝酸和浓硫酸混合硝化制成,爆炸时可在百万分之一秒内气化,体积瞬间膨胀15000倍,产生3360℃的高温,威力十分巨大。1846年意大利化学家索布雷首先发明硝化甘油,1862年瑞典化学家诺贝尔首次制成炸药。

其实,早在1942年9月,白英带着百宝峧化学厂生产装配出的硝化棉发射药和子弹去向军工部刘鼎部长报喜的时候,刘鼎就向白英提出了试制黄色炸药的要求。当时,刘鼎先表扬了硝化棉发射药的试制成功,转而又对白英说:“你想,有了枪弹发射药,就不愁炮弹发射药。但是,炮弹打出去不开花怎么办?”

白英一听就明白了。但是,他还是有些为难,说:“TNT炸药的制造,我曾经接触过,但未学到手。硝化甘油倒会做,但不能直接装炮弹呀?其他如苦味酸等虽然能用,我却不会做。要做就得从头学起,远水哪能解近渴呢?”

刘鼎听了,未置可否,而是问白英:“你知道黑火药是我国哪一朝代发明的?”

白英答到:“大概是宋朝以前吧。宋朝以后,民间就广泛使用了。”

“对了。就算是宋朝吧,到现在也一千多年了。不谓不远吧?而我们正是用这股‘远水’——黑火药来装填炮弹、手榴弹、地雷,来打击日寇,以解我们眼下的‘近渴’哩!为加大其杀伤力,我们必须试制炸药!”顿了顿,刘鼎接着说:“黑火药发明以前,绝不会先有成文的理论。它被使用了这么多年,还没有一本真正称得起论述它的理论书本出现,一般都是它的制造、使用的经验总结。事物发展规律都是如此。比如烧饭、炒菜、磨豆腐,连富有化学理论性的酿酒也一样,都是实践的产物。你若不信,试问你曾见过哪一位发明家、科学家是先读好这些书才去做这些事呢?”

白英听着听着,忍不住笑了。

刘鼎说:“你不要笑。据悉,你刚才说的硝化甘油第一次出现,也完全是在一个偶然情况下发现的。对吗?”

白英点点头,说:“对。”

刘鼎最后又是启发、又是鼓励、又是命令地说:“硝化甘油的原料是甘油。甘油是油脂,油脂又是有机物。硝化棉的原料是棉花,棉花是纤维素,纤维素,也是有机物。这两种有机物又名为碳水化合物。太行山上除了石头以外,碳水化合物的种类繁多,仔细选择几种有希望的,用你制作硝化棉、硝化甘油的经验去试一试,行吗?”

刘鼎的话打开了白英的思路,也使他感到使命在身,责任重大,于是,信心百倍地回答到:“行!”

回到百宝峧工厂后,白英就先用生漆作原料开始试制炸药,没有成功。后来,他想到蜂蜜和甘油一样都是甜的,两者形状也很相近,就又改用蜂蜜作原料进行试验,竟然取得了成功,做出了炸药。经试验,手榴弹装入这种“蜂蜜炸药”起爆,爆炸声比黑火药大很多,把捡到的30余片黄豆般大小爆破碎片拿来一称重,不到弹体重量的二十分之一,证明爆炸威力巨大。刘鼎部长闻讯赶来,十分高兴。又提出炸药在手榴弹里是密封状态,要看在非密封状态下能否起爆。白英当场找来几层纸包了2两炸药,用麻条捆扎好,做成一个“纸炸药包”,绑在道轨底板上,插入拉火雷管,远远一拉,只听一声巨响,道轨底板被炸成两截。一测算,爆炸威力与TNT之比为5:3,超过了TNT。刘鼎和大家一齐叫好,称赞不已。

然而,可惜的是,根据地蜂蜜产量非常有限,又是太行山稀缺的出口物资,加之本身酸含量也少,没有发展前途和批量生产可能,最后也放弃了。

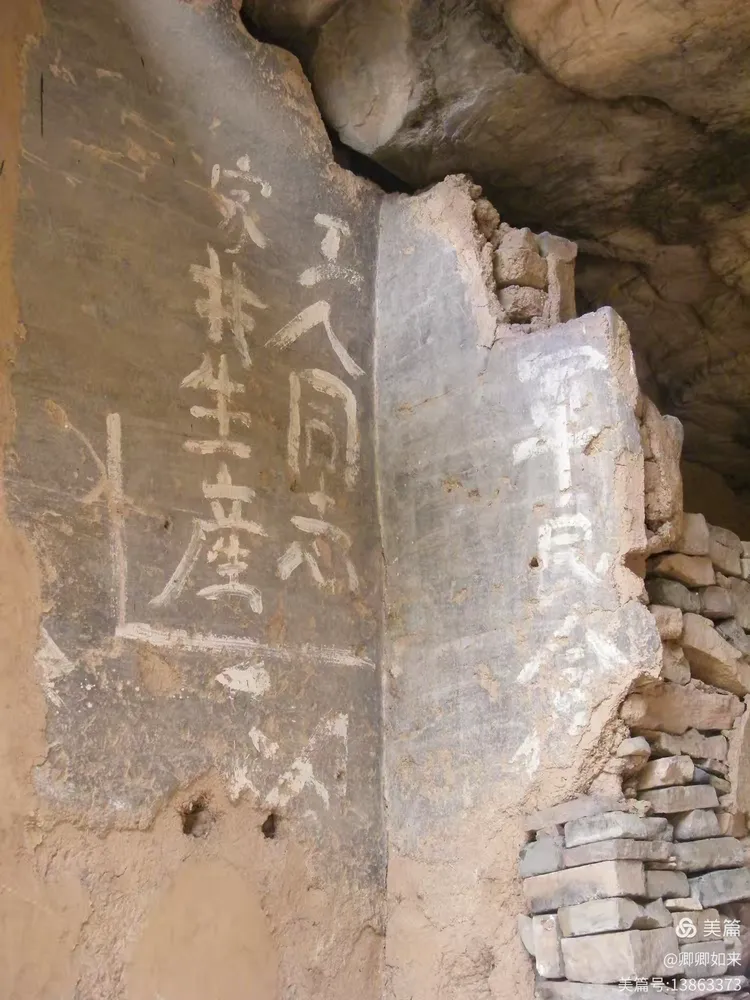

(白不焦(百宝峧)化学厂遗址中留存的标语)

可以说,白英是带着遗憾和不甘从百宝峧来到源泉的。他决心在这里完成刘鼎部长交给自己的任务,了结心愿,生产出黄色炸药。

但毕竟,硝化甘油炸药制造工艺十分复杂,研制生产过程非常危险,稍不注意,就会引发爆炸。于是,白英与化学厂的技师和工人们一起,冒着生命危险,每天在气温较低的拂晓,蹲在山泉小溪边,端着盛有3.5公斤混酸的瓷盆,浸泡在水中,再将半公斤甘油慢慢滴入盆内,借流水保持盆中混酸的温度,一旦发现冒烟,出现爆炸前兆,就立即松手将盆沉入水底,避免爆炸。就这样,在没有任何现代设备和保护设施下,因地制宜,因简就陋,经过多次试验,1945年1月,终于成功探索创造出一个既可靠又能持续生产的方法,即“盆式硝化法”。在此基础上,不久,又试制成功了双基发射药和俗称“黄色炸药”的军用烈性TNT炸药,再一次运用“土法”造出了“洋药”,受到总部嘉奖。

黄色炸药和双基发射药的成功研制,结束了八路军只能生产低级火药的历史,使现代火炸药走进了八路军的武器库,为赢得抗日战场上的胜利提供了强有力的火力保证。

此后,源泉化学厂以朱瑛为首,张西征、高文喜、孙华等协助,组建起了新的更先进的硫酸和硝酸生产系统(车间);以王子川为首,王民钦等协助,组建起了新的更先进的硝化棉和硝化甘油生产系统(车间);以白英为首,成立了完成股(车间),专门负责最后成形,直接掌管生产。使无烟火药和烈性炸药的工业生产程度进一步提高。源泉化学厂建厂不到一年,即生产出无烟火药7700多公斤,硝铵炸药11750多公斤。据统计,从1945年到1949年,八路军军工部化学厂仅发射药一项产量就达319吨,超过旧中国历代累计总和。

(1947年军工系统开展“刘伯承工厂”竞赛运动,源泉化学厂荣获“军工堡垒”(模范党支部)锦旗表彰)

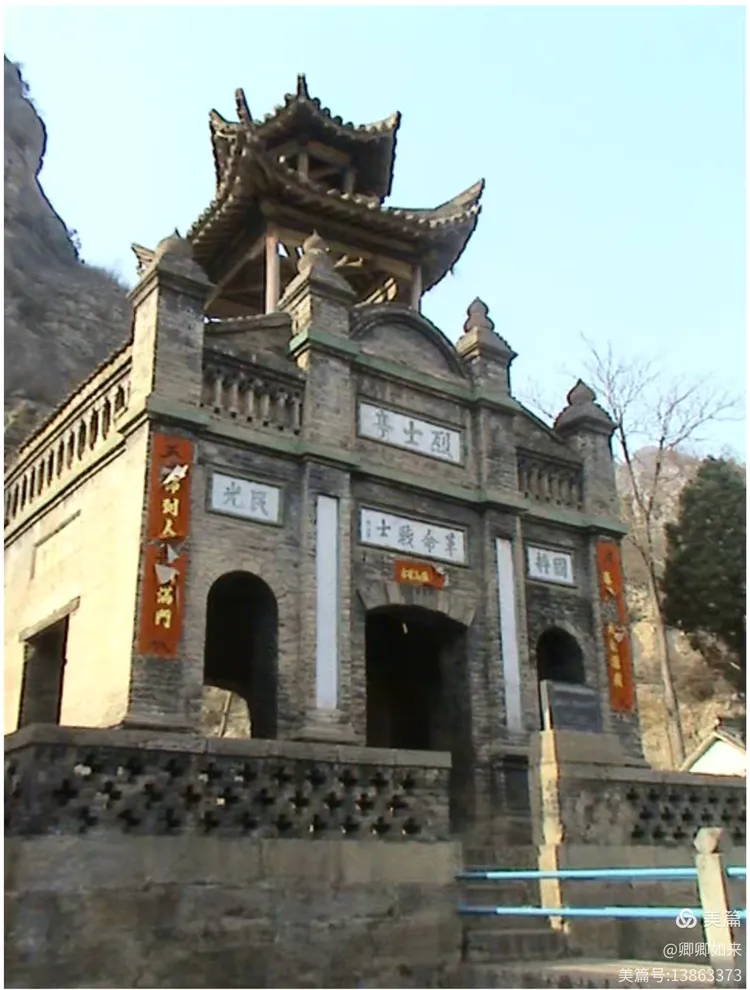

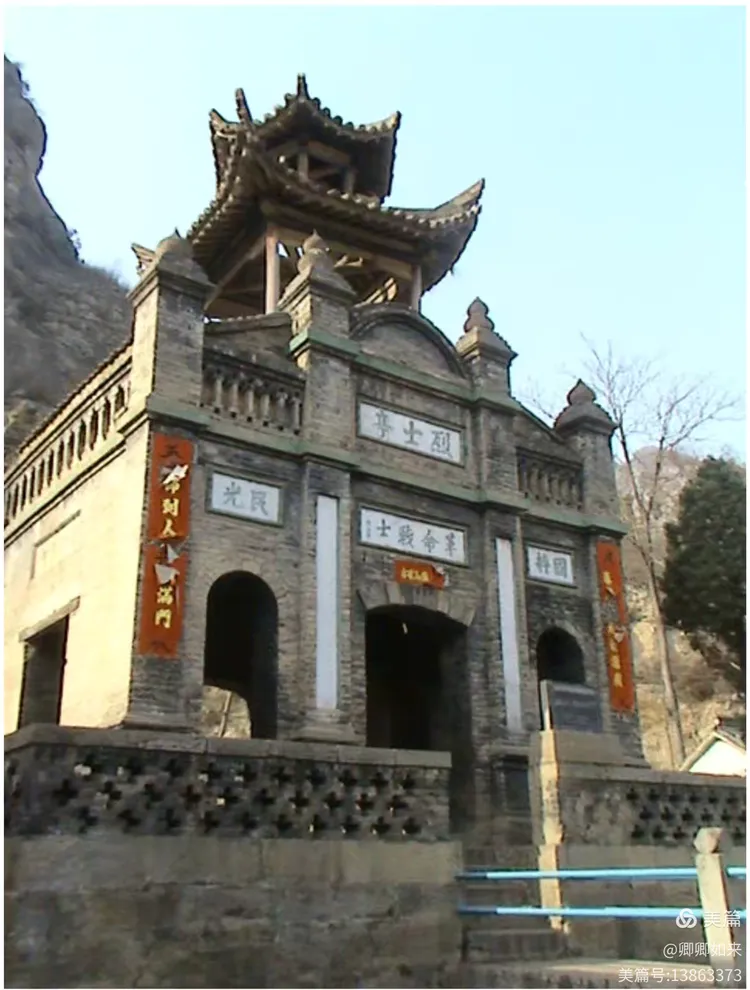

然而,由于火炸药研制生产上固有的危险性和战时生产安全上的缺陷,1946年1月,源泉化学厂接连发生两起恶性爆炸事故,关丁旺等9名职工光荣牺牲,厂房、设备严重损毁,水源破坏,流量下降,被迫迁至河北省武安县和村重建。是年冬,又转迁至山西省左权县隘峪口村,改建为晋冀鲁豫军工七厂。其中,原炸药厂部分职工在朱英、陈浩、冯义彬等带领下重返源泉旧址,作为军工七厂的一个分厂,再次组织生产片药和炸药,于1947年6月最终迁离。迁离前,以“十八集团军总部军工部化学厂”名义为9名烈士立碑建亭,留作纪念。

碑文曰:

“1946年元月10日和同月20日一旬之间军工化学厂于源泉发生两次不测之祸,悲惨情况目不忍睹,口不忍言,远近谈及莫不啧舌而变色,厂内回忆莫不警惕,而谥志计先后遇难者有关丁旺等九名同志。追溯九位烈士的生前事迹,有的是优秀共产党员,有的是劳动英雄,有的是工作能手,有的是学习模范,可称军工生产战线上的坚强战士,每遇考核莫不位列前茅为诸位同志所仰慕焉。

九位烈士都是对革命有深刻认识的青年,追随革命抗战数载,不畏牺牲,不惧艰苦,改造环境,克服困难,前方作战几经肉搏,工作频繁从未畏惧,此遇不测,英勇牺牲,为革命流尽最后一滴血。九位烈士同志们,你们怀念着革命未竟事业有志未伸,我们同志誓愿擦干眼泪,掩埋你们的骸体,继续你们未竟的事业奋斗到最后胜利,坚持到完全成功,你们的流血可以与石永垂,你们的英名可以流芳不朽矣。

中华民国36年6月

十八集团军总部军工化学厂全体敬言”

亭额由八路军军工部首任部长刘鹏题写。化工厂首长朱瑛、陈浩、冯义彬分别题词“人民之光”“革命战士”“国粹”“民光”。

至今,碑亭仍存,无声矗立在玉泉山脚,源泉河头,成为那段历史的不朽见证。