贵丁 华山穹剑

黄埔军校,神秘而神圣,那是中国人的心目中的西点军校,是中国军事史上的一座丰碑。对国人来说,只要一提起谁谁是“黄埔几期”的,马上会习惯性地被人敬仰,有如黄袍加身——由此想来本文的标题实在是有悖众意,甚至会触犯众怒。

我之所以说当年的黄埔军官训练不及当下的士兵,是基于训练时间和训练内容的对比,并且仅指黄埔军校最鼎盛的“前六期”。

黄埔军校从1924年建校至1949年撤到台湾前的26年间,共培训了23期学员,以“前六期”的学员最为出色,名将最多。国民党军的著名将领陈诚、胡宗南、杜聿明、郑洞国、陈明仁、黄维、邱清泉、王耀武、张灵甫、廖耀湘、戴笠等均出自前六期。而我军著名将领林彪、徐向前、陈赓、周士第、黄公略、郭化若、刘志丹、许光达、陶铸、宋时轮、罗瑞卿、赵尚志等,也都是出自黄埔前六期。然而再往后的各期学员中,就少有战功卓著的著名将领了。

一个很矛盾、很尴尬的情况是:名将辈出的黄埔军校前六期,却偏偏是在校培训时间最短、训练内容最少,少到还不及当下一个士兵的训练量——这不是随口说的,是建立在数据对比之上。

首先是训练内容对比。

我曾将能够收集到的黄埔军校前几期的步兵训练教程与我军70年代末的步兵训练大纲做以比较,前者的内容设置约等于我军步兵半年略多的训练量。即便是的黄埔军官教导团,其训练广度和深度也不及我所在部队的预提班长教导队,现在差距会更大,大得多。

现代我军的军事训练是建立在国家军事战略框架之内的完备体系,其训练内容、训练时间、考评标准、训练设施环环相扣。这种完备的训练体系在军阀割据的黄埔建校初期是不具备的,军校所用的教材、教具乃至教官多是移植而来,训练内容简略,系统性欠缺。当时中国仅有几所地域性的军事学堂,军阀各据一方,军队装备混杂,而随后的“清党”和改变“联俄联共”的主张,以及国民党内部的派系纷争,使黄埔军校逐步变成了蒋介石培养嫡系部队的摇篮。而再往后的抗战和内战,使得黄埔军校乃至整个国军,始终未能形成完备的军事训练内容体系。

二是训练时间对比。

我军训练以年度为周期,一个士兵入伍后,从共同课目、专业课目到综合应用训练,需要一整年的时间,第二年还要复训一轮,深化提高。

相比之下,据可以看到的资料记载,黄埔军校最出人才的前六期,学员在校时间平均才八个半月(含寒暑假),而第三期的在校时间仅三个半月。单从时间上看,黄埔前几期大都有“短训”和“速成”的色彩,训练内容也仅有步兵操典、战术学和地形学等,而且因训练时间有限,很多内容想必只能是点到为止。

八个半月再刨去寒暑假,剩下的时间能做点什么?按我军的步兵训练做比照,这个时间内步兵刚刚打完轻武器的前几个基准射击,学了投弹、刺杀、土工作业等单兵战斗动作的一半略多,分队战术顶多学到班组,还没参加过上一层次的战术训练,尚属“新兵蛋子”,而黄埔军校的学员们已经卷起铺盖到部队当连排长去了。

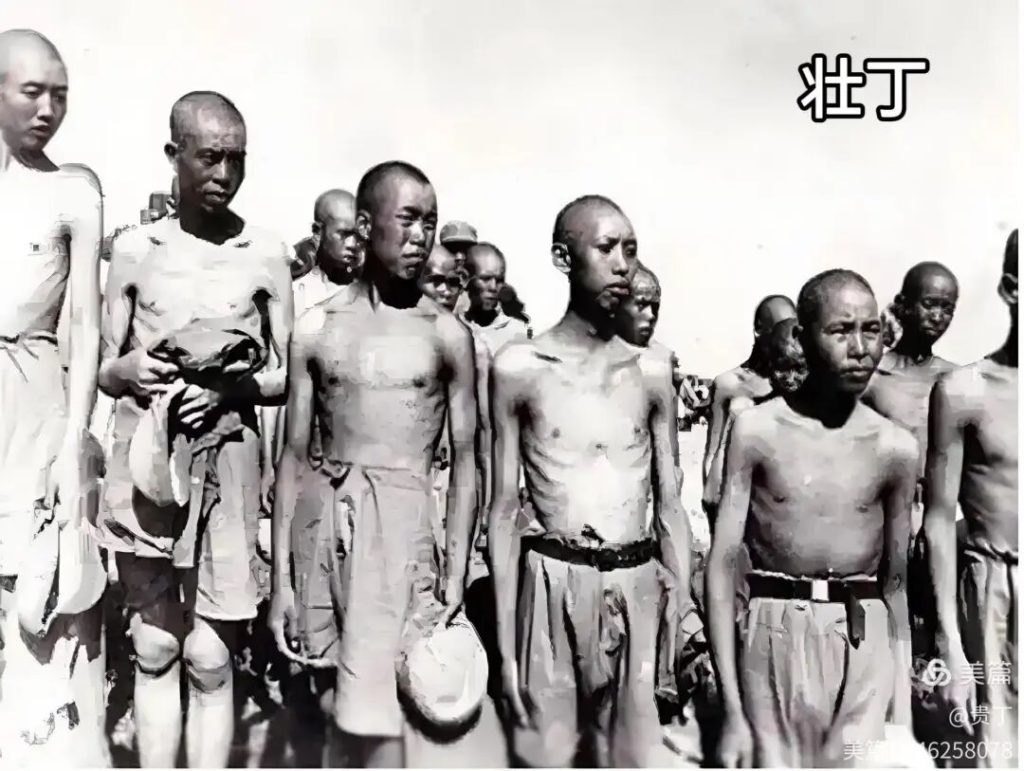

由此联想到抗战初期,国民党军队为什么很难抵挡住日军的进攻,常常是兵败如山倒?除了武器装备落后外,训练不足,技不如人,也是重要原因。士兵每人发10发子弹,相当一部分是新拉来的壮丁,连口令都没有弄明白就上战场了,就算是换了全美式装备,拿在一群新兵蛋子手里又有什么用?

三是训练效果对比。

把当今的中国军队拿到世界上作比较,单就士兵的个人战斗素质来讲,无疑处在高层次。因为除完备的训练内容外,还有一整套训练考评体系,哪一个课目不过关,都要复训和重考,从而保证训练效果。

当年的黄埔军校可能做不到这些,按时效推算它更多的是军人意志、精神和作风训练,而军事技能的训练却是有限的,尤其是出自黄埔军校的高级将领,他们指挥大兵团作战的韬略与黄埔军校初级化的训练模式是不对等的。

但是,我不怀疑黄埔军校训练的严格认真,不否认“从战争学习战争”是更为直接的训练途径。黄埔“前六期”尽管在校时间短,训练内容少,但是他们走出校门后随即就进入实战环境,赶上了东征和北伐战争,在孙中山领导和影响下,国共并肩作战,有着一致的革命目标,军队士气高昂,作战积极勇敢,在正能量的作战环境中得到锻炼,将帅之才破土而出。

但后面的情况就不乐观了。1927年蒋介石发动4.12反革命政变,大肆屠杀共产党人,黄埔军校成为蒋介石自家的军校。再往后的战争中,尤其是解放战争中,国民党军队大都处于消极抵御、屡吃败仗的状态。黄埔中、后期的学员尽管培训时间加长,内容增多,但走出校门后缺乏积极进取的作战环境,有所学而无所用,自然是将星稀落了。

客观地讲,如果仅从训练数字的对比上来评价黄埔军校是不恰当的,拿半个世纪前的旧事与现代军事做比照也有失公允。军事训练只是军队战斗力的构成要素之一而不是其全部,我所列举的数字也只是管中窥豹,只见一斑。据不完全统计,抗战时期从黄埔军校(含各类分校和培训班)走出的四万一千余将士中,阵亡者高达两万余人之多,这是中外任何一所军校都少有的牺牲,也是比训练数字更有说服力的史实。

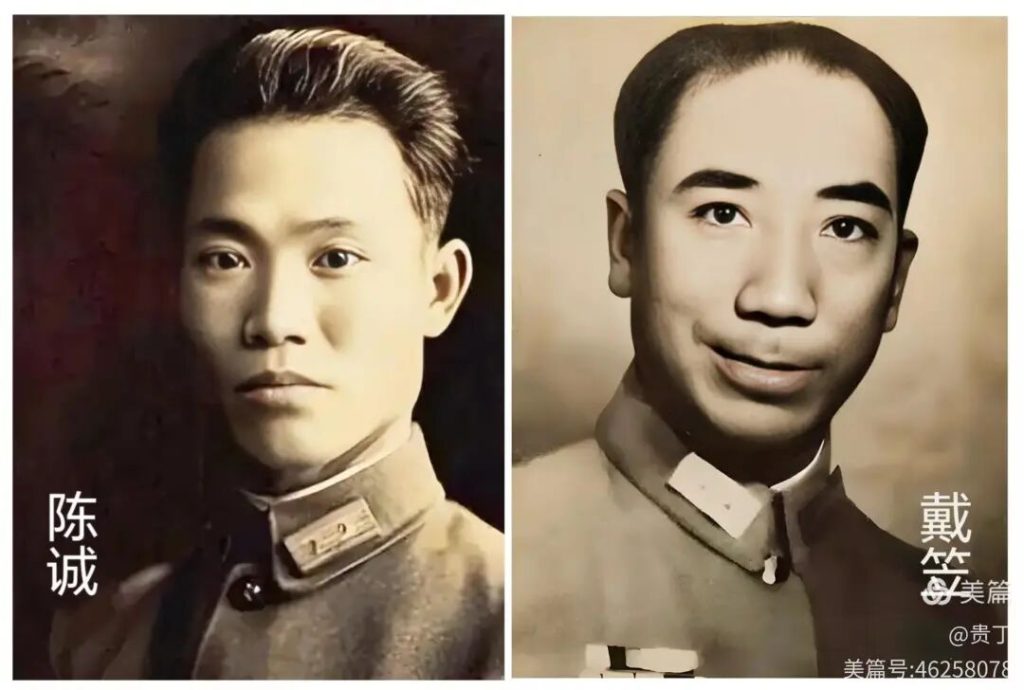

我与黄埔军校,还有个时空上的关联。90年代初我调往广州的军事院校,正是当年黄埔军校的炮科校区。国军将领陈诚早年曾任炮科区队长,某日在宿舍挑灯夜读至鸡鸣,被校长蒋介石查铺时撞到,甚是感动,视为可造之材,一路提携至国军总参谋长。

特务头子、军统局长戴笠也曾是该校区6期学员。戴笠原是上海滩的瘪三,其侍奉过的上海证券交易所蒋先生荣为黄埔校长后,戴笠追随而来,入校时将原名“戴春风”改为“戴笠”。据说戴笠并没有把军校读完,因为担任学生司务长贪污伙食费而被追责并挨揍,翻墙逃回了上海。有老教官指着学院围墙上的一个豁口对我说,这就是当年戴笠翻墙的地方,不知当真还是开玩笑。

1991年我调往军校时,学院内还保留着一部分原黄埔军校的建筑。院务部分配给我的住房在一幢老式的二层楼上,告诉我这是陈诚、戴笠他们当年的宿舍,问我敢不敢住?

有啥不敢的?寇可住我亦可住,住就是了。