来源:新华社

编者按:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火岁月,我国一批新闻工作者活跃在抗战一线,其中有许多优秀的摄影记者将手中的相机当作武器,以拍摄的新闻图片作为载体,在民族危亡之际为救亡图存而呼唤和抗争,为中华民族的独立、自由而英勇奋斗、冲锋陷阵。当快门声与枪炮声交响,他们定格下一个个浴火而生的影像瞬间,凝固了一段不可磨灭的民族记忆。

从6月26日开始,“我在现场·光影流年”栏目播发“抗战摄影师”系列报道,展示这些英雄的摄影师和他们拍摄的抗战经典照片,讲述照片背后的故事。

石少华是新中国摄影事业的奠基人之一。他1938年奔赴延安,此后一直从事摄影工作。

石少华经历过抗日战争和解放战争的烽火,是抗日战争时期中国共产党敌后根据地摄影事业的开拓者之一。在革命战争年代,他拍摄了大量的新闻照片,反映了解放区军民英勇战斗的光辉事迹。主要代表作有《毛主席和小八路》《白洋淀上的雁翎队》《地道战》等系列作品。

白洋淀上的雁翎队——冀中水上游击队。

战云密布的天空、宽阔无边的水域、雁翎队的船只和身手矫健的战士……这张著名照片的拍摄者名叫石少华。1942年到1945年间,他曾先后六进白洋淀,随同雁翎队采访拍摄,把游击队与日寇斗争的伟大瞬间一一记录下来。

抗日战争时期,雁翎队这支由中国共产党领导水上猎户组成的游击队,活跃在淀泊相连、苇壕纵横的白洋淀上。他们充分利用淀泊地理特征,勇敢、机智、灵活地与日寇展开游击战。“雁翎队,是神兵,来无影,去无踪。千顷苇塘摆战场,抬杆专打鬼子兵。”这首抗日战争期间流传在白洋淀的民谣,记录了雁翎队的神勇。

雁翎队在芦苇丛中的监视哨。

石少华之子石志民回忆说:父亲第一次拍摄雁翎队是在1942年,当时日军对晋察冀,尤其是冀中进行了一次规模非常大的“扫荡”,八路军损失惨重。在救治伤员的过程中,当时正在冀中组织摄影训练队的石少华第一次接触到雁翎队。他看到雁翎队队员利用水上天然屏障,在日军占领区腹地坚持抗日斗争,萌发了拍摄一组白洋淀水上游击队战斗生活作品的愿望。

日军趁白洋淀湖结冰时围攻我军,雁翎队战士们以积冰为掩体,向敌人猛烈还击。

1944年的冬天,石少华第五次踏上白洋淀。当时正值隆冬时节,展现在他眼前的是,雁翎队员们正在冰天雪地里驾冰桥、筑冰堆,乘着雪橇飞驰在冰面上伏击敌人。石少华情不自禁地举起相机,将雁翎队员行军、进攻、伏击、防御等训练场面收入镜头。如今,这些照片已成为烽火抗战的永久留念。

雁翎队在冰雪中练兵。

白洋淀雁翎队里的“土坦克手”,在冰上出击。

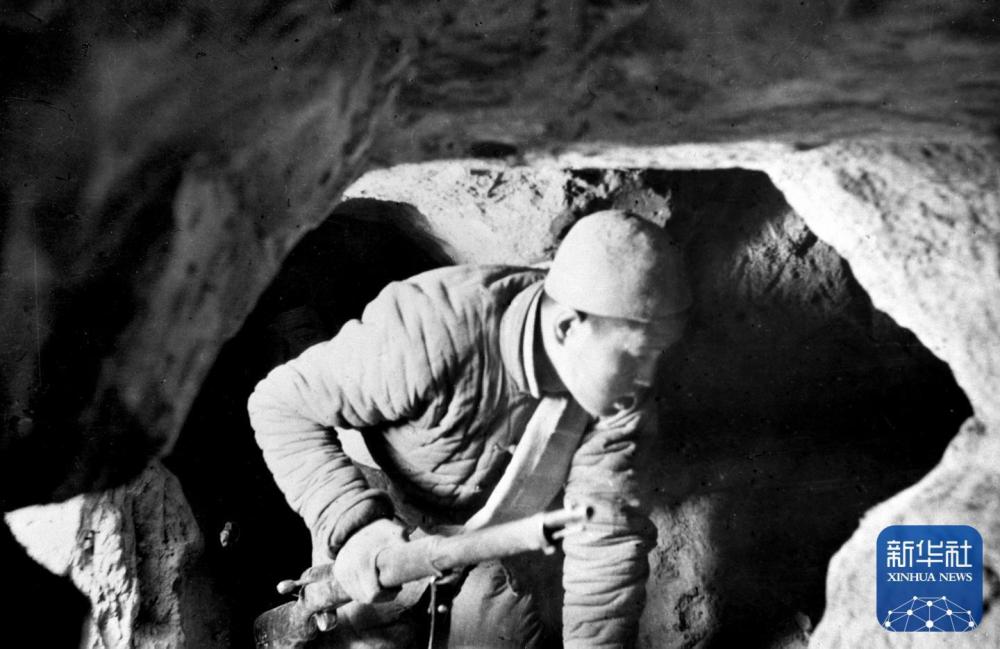

石少华的大量摄影作品创作于硝云弹雨的烽火岁月。战争年代,他经常深入火线和后方,拍摄了大量反映晋察冀军民在抗日战争、解放战争中英勇战斗和生产建设等真实场面。他拍摄的《地道战》《埋地雷》等一系列作品使中国北方平原特有的地道战、地雷战举世皆知,而蕴于其中的硝烟和艰险,至今依稀可辨。

河北平山县民兵埋设地雷。

冀中八路军开展地道战。

民兵正在地道里从一个射击口转移到另一个射击口去消灭敌人。

石少华曾说:“我国革命的摄影艺术,经历了漫长的道路,而我个人只不过是在这条道路上踩了几个脚印罢了。”

作为历史的亲历者、见证者和记录者,他用手中的相机,定格下一幅幅威武雄壮的人民战争历史画面。他留给我们的,不仅是在方寸之间凝结的历史,也是一种艺术与人格所独有的魅力。

参考书目

《中国摄影大师》

《新闻摄影一百四十年》

《摄影文史》1995年第5期