张东生

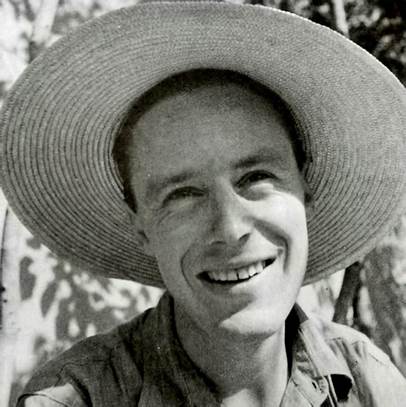

1941年,纽约《生活》杂志刊登的中国工合西北办事处“洋秘书”乔治·何克的照片

“工合”是“中国工业合作协会”的简称(Chinese Industrial Cooperatices,CIC),创建于中华民族奋起抗击日本侵略者最艰苦的年代。1938年8月5日,由国际友人路易·艾黎、埃德加·斯诺夫妇发起、社会各界爱国民主人士参加、国共两党参与组织领导的中国工业合作协会在武汉成立。

行政院院长兼财政部长孔祥熙任“工合”理事长,艾黎为首席技术顾问,并代理总干事以组织工合运动。1938年底,中国工合迁离汉口至重庆。此后,蒋介石(1941)、宋美龄担任名义理事长(1943),宋庆龄、宋美龄、宋蔼龄担任名义理事(1941)。中共方面有董必武、林伯渠、邓颖超担任理事(1941)。

“工合”高举爱国抗战的旗帜,以重建中国战时工业经济,支持长期抗战为宗旨,不仅解决了战时人民生活的急需,而且为抗日前线提供了大批军毯、被服、弹药、枪械等军需品,被誉为抗战“后方的经济堡垒”。

“工合”是国共第二次合作的时代产物、抗日民族统一战线的结晶,是一条联结中国各派政治势力和各界爱国人士,以实现团结抗战的实体纽带,为发展和扩大抗日爱国民族统一战线做了大量工作。

“工合”运动在克服战时经济困难,支持长期抗战,争取国际援助,特别是在援助我党领导下的人民军队和抗日根据地建设,都发挥了重要作用,为中国人民这场最终赢得历史性胜利的战争,作出了不朽的历史贡献。

1938年8月5日,中国工业合作协会在武汉横滨正金银行大楼挂牌成立

一、乔治.何克

1915年1月26日出生于英国赫特福德郡哈彭登市一个中产阶级家庭。1937年毕业于牛津大学,获文学学士学位。刚从牛津大学毕业的乔治.何克跟随姑母环球旅行。在游历了美国和日本后,于1938年初抵达上海。他本计划在上海停留两日,但在目睹中国人民的深重苦难后毅然决定留下,“我不能丢下这些人,我要生活在人民之间,看看战争对他们日常生活的影响。”何克决心以战地记者的身份将中国的真实境况告知世界。

何克在汉口担任美国合众国际社自由撰稿记者不久,经美国进步作家史沫特莱介绍,乔治·何克结识了新西兰进步人士路易.艾黎,并随艾黎同赴延安考察。他是最早深入战地采访朱德、聂荣臻的西方记者之一。

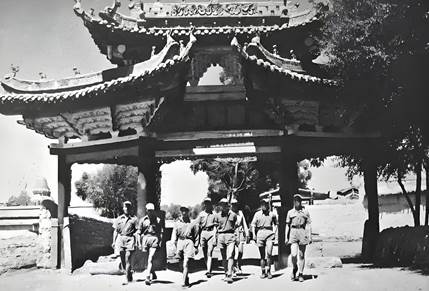

1938年,在延安,乔治·何克亲眼看到抗日军民高昂的战斗激情、严密的组织纪律、鱼水般的军民情谊。也由此走上了与中国人民风雨同舟、命运与共的不凡道路。在晋察冀军区,何克用不熟悉的汉语向聂荣臻请教中国革命的相关问题。聂荣臻爽朗一笑,说:“你想真正了解中国革命,那么你就应该去请教中国的大军事家朱德同志!”

于是,经过聂荣臻的安排,在四名警卫的陪同与八路军第一二九师的护送下,跋山涉水的何克终于风尘仆仆地出现在八路军总司令部﹣山西长治武乡蟠龙镇砖壁村。当朱德宽厚的大手握住他的双手时,何克感受到了一种强大的力量与异样的温暖,于是他决定留下来,他找到了久违的家的感觉。

1939年10月,他来到中国“工合”的重要发祥地陕西宝鸡,投身中国工合运动,以实际行动支持中国的抗战事业。在西北期间,何克以“工合”西北办事处英文秘书的身份,考察访问“工合”合作社,积极宣传“工合”西北合作社的发展和需求,从一个西方人的视角报道“工合”,争取国际外援,促进合作社发展。

1941年春,何克被任命为“工合”双石铺培黎学校校长,此后他便将主要精力投身于为工合运动培养人才的工作上。

八路军总司令部﹣山西长治武乡蟠龙镇砖壁村

何克和聂荣臻

1944年战局日趋紧张,乔治·何克被迫带着培黎学校学生向甘肃山丹搬迁。1944年冬,乔治·何克带着培黎学校的学生从双石铺出发,沿着两当、徽县、天水、定西、兰州经河西走廊到达张掖山丹。当时,生产力落后,迁校全靠马车拉着家当。特别是走到陇中一带天气寒冷,学生生病走不动,乔治·何克就背着前行。经榆中到兰州,乔治·何克和学生们才有了短暂休整,并找来了卡车。

1000多公里的长征,师生全部抵达山丹。乔治·何克一路上的真诚守护、无私鼓励都是学生们前进的动力。因为这些孩子大多是流离失所的家庭和烈士子女,曾经饱受苦难,所以,大家一个都不能少。

在山丹,何克全身心投入到培黎学校的建设,直到1945年7月22日,在抗日战争即将胜利之时,何克不幸因“破伤风”去世。

从1938年2月到1945年7月,在这近8年时间年中,何克参加了整个抗战工作,克服了种种困难,深入了解中国普通老百姓的生活,宣传中国,并以极大的热情投入到中国抗战的事业中。何克为中国工合运动的发展贡献了自己的青春、谱写了不朽的篇章。

何克在一首歌中写道:“我们在山丹获得新生,我们要坚持在这里,一直到生命的最后一天。”临终前何克写下了这样一行字,“把我的一切送给培黎学校”。

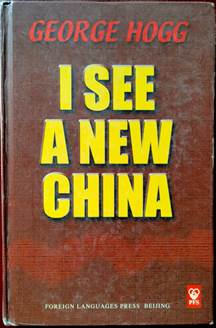

何克曾以合众国际社兼职记者的身份采访报道了许多有关中国的新闻,广泛地宣传中国正在发生的一切,为西方了解中国做了大量宣传工作。1941年何克完成了自己第一本书稿《我看到一个新的中国》,1944年在美国和英国正式出版发行。这本书详细描述了何克在考察“工合”合作社和培黎学校工作的经历,让人们看到了中国人民在抗战中的奋斗精神。

陕西凤县秦岭脚下的双石铺培黎学校

《纽约时报》的评论员马克( Mark Gayne )说,《我看到一个新的中国》描述的是勤劳且充满创造力的普通中国人的故事,这些人包括“工合”社员、抗日战士、逃难女工、受灾农民、“红小鬼”等,他对所有人都充满了热情与敬意,他对这些普通人的详细描述让读者看到了一个不同的中国。

双石铺培黎学校艾黎和何克的住房

1945年7月何克不幸在山丹病逝后,伦敦的《新闻编年史》在9月发表了一篇呼吁文章,寻找6名愿意到中国为工业合作社工作的人来顶替何克的岗位,因为这位才华横溢的牛津大学毕业生曾在中国的西北独自肩负6个人的工作。很快,有将近6000名年轻人回应了这份呼吁,表达了到中国艰苦的西北工作的意愿,继续从事何克未竟的事业。

甘肃山丹培黎学校(发塔寺)旧址

二、何克的鲁山之行

何克以满腔热情投入到工合抗战事业,不论走到那里都受到工合员工的普遍欢迎。大家都把他看作是“亲爱的同工”,而他说自己是与工合“结婚了”,“虽然身体疲劳,但想到是为大多数人服务,精神是愉快的!”

何克多次到河南洛阳各地考察合作社,何克在其著作《我看到一个新的中国》中对此进行了全面的报道。

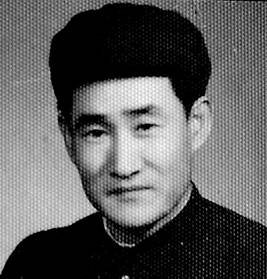

1940年底,何克从南阳驾着大车到鲁山。在伏牛山腹地视察了马克勤(笔者的岳父)负责的鲁山工合事务所,何克见到了事务所的5位骨干成员,他们分别来自中国工业最发达的省份辽宁、山东、江苏、湖北和广东。

马克勤

何克写到:鲁山事务所在了解当地社员的基本情况后,为吸引当地人参加合作社,专门设立了扫盲班,为学员编印了汉字读本,组织社员们每晚花一个小时学习汉字,同时组织社员了解和学习中国工合组织章程。

在鲁山,何克认为最具革命性的合作社之一是由12名正式社员和6名学徒组成的妇女编织合作社。这个合作社社员的年龄平均不满20岁,他们每天下午3-4点停工,开始上课,内容包括识字、了解公民基本权利和义务、学唱革命歌曲。晚上他们还要阅读来自洛阳的报纸。每个社员和学徒都有生字抄写本。在合作社骨干的帮助下,一个18个月前还不识字的女孩,现在已经能用现代会计方式记录合作社的往来账目。

何克认为洛阳妇女合作社是合作社的一个典范,她们不仅组织社员生产,而且给社员进行文化教育,每天晚上坚持安排社员花两个小时进行学习或者排练音乐舞蹈。他对社员组织起来从一个私人手里购买设备建立的印刷合作社印象深刻,因为这个合作社从成立之初的25名正式社员,很快就发展为70名。

在合作社的墙上,何克还看到了学习内容被写成卡片,放在编织机前或者写在合作社的墙上,其中有一段话讲的很好,何克在《我看到一个新的中国》的书上是这样写的(英文):

HA HA !“CO – OP ” LIFE IS REALLY HAPPY !

GET GOOD HABITS –

LEARN TO ENTER UP EACH TRANSACTION.

IMMEDIATELY IT IS DONE !

BLOOD AT THE FRONT , SWEAT AT THE REAR !

SPEAK FACTUAL WORDS , DO FACTUAL THINGS !

SEE WHO CAN LEARN MOST CHARACTERS THIS WEEK !

DO YOU UNDERSTAND WHAT “CO – OP ”MEANS ?

这段话说的大意是: 哈哈!“工合”的生活真快乐!养成好习惯-做好每项业务,马上干!前方流血,后方流汗!说真话,做实事!大家一起干,看谁学得多!你知道什么是“工合”了吗?

何克被邀请赴晚宴,吃了合作社新发明的“抗战包子”,白生生的面里包着一颗土豆。一位工合的组织者对何克说中间的土豆就是日本人,他们钻到中间,“我们就把他们团团包围,一口吃掉,叫他们有来无回!”。这个“抗战包子”可能指的是饺子,是鲁山人的说法。其他一些地方也有这样说法的。

在马克勤的领导下,鲁山所的同事在战事紧张的情况下,安心做他们的工作,1941年1月底豫南会战时,当日军到达附近叶县的时候,他们才从容不迫地离开了鲁山的县城(两县仅相距不到50公里),转移到了西距县城40多里的下汤,仍旧继续工作,敌人刚一撤退,马克勤就立即组织同事把光辉的三角工合社旗高高地飘扬在鲁山县城的长街之上。鲁山事务所所属合作社因地制宜,为前线制做了大量的军用和民用物资,如棉布、棉纱、丝织品、纸张、油漆等。同时,事务所还是中共的秘密据点,有几位成员是中共党员。事务所为八路军前线往来人员的活动,及洛阳工合晋豫办事处(主任孟用潜,山西阳城、河南鲁山等事务所为其下属单位)所属事务所地下情报的输送起到了极重要的作用。1942年,由于叛徒告密,马克勤被捕,鲁山事务所被破坏。

三、后记

何克所著《我看到一个新的中国》预告了必将诞生一个共产党领导的人民当家作主的新中国。何克在书中写道:“西北是我考察新的中国诞生的理想之地,这里是中华民族的脊梁。在这里我们可以看到中国人民惊人的创造力。”何克不止一次地说,中国共产党是有前途的,他会永远留在中国,直到和中国人民一起把伟大的抗日战争事业进行到底。

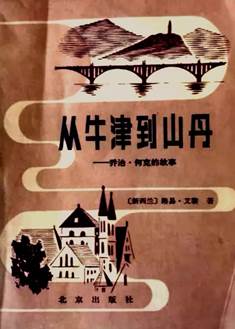

上世纪60年代,中国工合创始人之一路易·艾黎先生后来为何克写了一本书《结果》,后译为中文、更名为《从牛津到山丹》的何克传记。路易·艾黎说:“在8年抗战的漫长岁月里,对于乔治·何克来说是度过了整整的一生。他用中国革命的鲜血和激情浇灌的一棵幼小苗,长成了坚实的大树。”“他是出于对中国革命的信念而捐躯的,他是中国人民和英国人民之间的纽带,他的英名永存”。

2015年10月,国家主席习近平对英国进行国事访问。10月20日,习近平主席在出席英国女王伊丽莎白二世举行的欢迎晚宴祝酒辞中,提到了二战期间中英两国人民相互支持、休戚与共的动人故事,习近平主席说:“我们不会忘记英国曾经向中国提供了宝贵的经济和道义援助。一个中文名叫做何克的英国记者,积极投身中国人民抗日战争,他写的《我看到了新中国》真实地记录了在延安和抗日根据地的所见所闻。他不仅撰文揭露日本侵略者暴行,还担任陕西双石铺培黎学校校长,为带领学生向安全地区转移付出了年轻的生命。”习近平高度赞扬了这位为中英反法西斯战争国际合作做出贡献的伟大青年。

2025年是乔治·何克诞辰110周年,也是抗日战争胜利80周年!特撰文纪念这位伟大的国际战士!

山丹艾黎与何克陵园的何克纪念亭