时史文化

▲1953年7月15日金城战役中坚守432.8高地的志愿军74师222团7连连续打退敌人18次进攻,歼敌500余人,守住了阵地,战后荣立集体二等功。

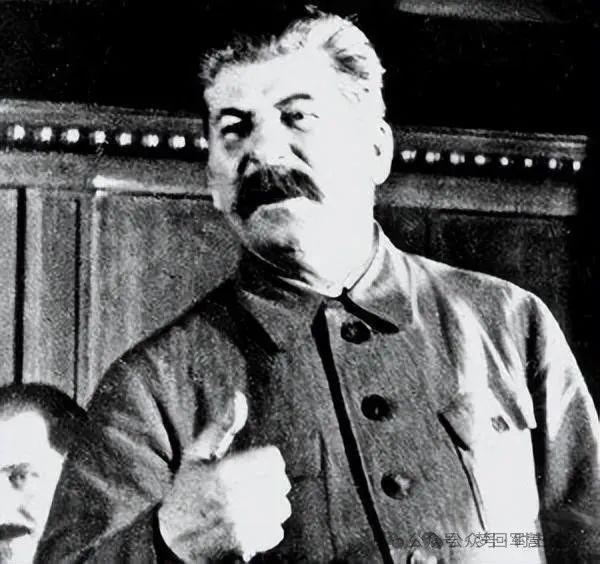

当苏联总参谋部作战部长什捷缅科颤抖着向斯大林汇报“中国人把美军赶回了三八线”时,克里姆林宫的地图室里鸦雀无声。

1951年1月,苏联驻朝鲜军事顾问团提交的绝密报告中赫然写道:“我们严重误判了这支打着绑腿、啃着炒面的军队。”这份被尘封半个世纪的报告,揭示了二十世纪最惨痛的误判——将人类轻步兵巅峰战力的部队误认为是“二流部队”。

误判之始:钢铁洪流下的傲慢

1950年6月25日,当朝鲜人民军的T-34坦克碾过“三八线”时,全世界都听到了阵阵钢铁轰鸣。这支由苏联亲手打造的现代化军队,每个师配备122毫米榴弹炮40门、76毫米野战炮12门,装甲部队清一色安装85毫米坦克炮。

与之形成鲜明对比的是,中国东北边防军每个军仅有火炮198门,且75毫米以上口径不足三成,两者差距简直不可同日而语。

莫斯科的傲慢在仁川登陆前达到顶峰。斯大林在给金日成的电报中写道:“中国同志缺乏现代战争经验,他们的建议只是农民式的谨慎。”这份保存在俄罗斯联邦总统档案馆的电报原件,边缘处还留有伏罗希洛夫的批注:“用木船对抗航母?东方人的浪漫主义。”

苏联顾问团提交的《朝鲜战场初期评估报告》堪称误判的集大成者:

▲火力对比:人民军师级单位日均弹药投射量(7.2吨)是志愿军的4.3倍。

▲机动能力:人民军摩托化行军速度(日均80公里)是志愿军的2.5倍。

▲指挥体系:苏式无线电网络覆盖率达78%,志愿军主要依靠通信兵传令。

这份报告彻底蒙蔽了苏联高层的眼睛。1950年10月2日,斯大林在会谈时甚至建议:“可以考虑以象征性部队入朝,主力撤回鸭绿江北岸建立缓冲带。”解密录音显示,当我国坚持全面参战时,会场响起了克格勃特工记录的“明显吸气声”。

颠覆认知:冰原上的指挥艺术

云山战役的炮火首次动摇了苏联的偏见。1950年11月1日,志愿军第39军116师在通信中断的情况下,师长汪洋发现美军骑兵第1师第8团正在换防,立即改变原定夜战计划,命令部队提前两小时发起突袭。

苏军顾问列昂诺夫在战后报告中惊叹:“中国指挥官像猎豹般敏锐,他们能在指挥部地图更新前嗅到战机。”

这场被西点军校列为经典案例的突袭,创造了多项纪录:

▲首次成建制歼灭美军骑兵团。

▲缴获美军最新式“超级巴祖卡”火箭筒28具。

▲摧毁105毫米榴弹炮12门(相当于美军1个炮兵连)。

更令苏联震撼的是第三次战役的“静默突破”。1950年12月31日,志愿军6个军在200公里战线上同时发起进攻,却让联合国军电子监听部队毫无察觉。战后缴获的美第8集团军作战日志显示:“中国人仿佛从地底钻出,他们的无线电静默比苏联最精锐近卫军更彻底。”

苏联远东军区司令克拉索夫斯基为此专门组建研究组,发现志愿军创造了独特的通信体系:

1.军号暗语系统:用不同号音组合传递27种战术指令。

2.信号弹矩阵:通过颜色、高度、数量三维度编码。

3.人力通信网:每个连配备6名专职通信员,构建1.5公里/分钟的信息传递速度。

钢铁与智慧的碰撞:让斯大林修改教条的战例

长津湖战役的冰火淬炼,彻底撕碎了苏联的偏见。当陆战1师师长史密斯看到志愿军9兵团穿着单衣在-40℃低温中发起冲锋时,他在回忆录中写道:“这不是军队,是钢铁铸造的幽灵。”而更让苏联总参谋部震惊的是,这支“幽灵”部队在极端困境中展现的创造力。

20军58师参谋长黄朝天在柳潭里之战中发明的“立体冻结战术”,被西伯利亚军区列为冬季作战教材:

1.利用夜间低温在美军阵地前沿泼水制造冰坡。

2.在制高点设置“冰棱观察哨”(用冰块构筑折射式观测孔)。

3.将60迫击炮架设在冰墙上实现360度速射。

这种源于智慧的战术创新,在砥平里战役中达到巅峰。1951年2月13日,志愿军40军119师356团在缺乏重武器情况下,发明“炸药包空爆战术”:用竹竿挑起炸药包在美军阵地半空爆炸,成功摧毁环形工事。美国随军记者霍默·比加特在报道中哀叹:“中国士兵把物理学变成了军工艺术。”

苏联军工部门后来测算,这种简易装置对野战工事的毁伤效率竟达到152毫米榴弹炮的63%。斯大林在读到战报后,亲自指示伏罗希洛夫:“告诉朱可夫,这就是他总说要学习的‘群众智慧’。”

鲜血换来的尊重:苏联态度的180度转变

1951年4月22日,第五次战役的炮火惊醒了莫斯科最后的傲慢。当63军189师566团在雪马里创造“一个步兵营歼灭英军王牌格洛斯特营”的奇迹时,苏联驻华军事总顾问扎哈罗夫正在北京大发雷霆:“为什么不按我们的操典作战?”

彭老总的回应被记录在聂荣臻回忆录中:“要是完全按你们那套,现在汉城还在李承晚手里!”

战场的胜利最终压倒了意识形态的傲慢。1951年6月10日,克里姆林宫特别会议形成决议:

1.立即向志愿军提供36个师的全套苏式装备。

2.派遣航空兵第64军秘密入朝参战。

3.在乌兰乌德建立志愿军军官培训中心。

变化最显著的是空军支援。苏联最初只同意“在鸭绿江上空巡逻”,到1951年9月已发展为“米格走廊”全天候作战。据苏军飞行员佩佩利亚耶夫回忆录记载,斯大林曾特别指示:“不要让中国同志觉得我们在施舍,他们是值得托付后背的战友。”

被改写的历史:从误判到传承

上甘岭的硝烟尚未散尽,苏联军事学院已悄然改变教材。1952年版《集团军进攻作战纲要》新增章节写道:“在通信中断、火力劣势情况下,可借鉴中国同志的分队渗透战术。”朱可夫在1953年全军参谋长会议上承认:“我们在朝鲜学到了真正的机动战精髓。”

这种影响持续到冷战后期。1981年西方-81军演中,苏军首次展示的“侦察-突击群”战术,其核心正是志愿军的三三制渗透战术的机械化升级版。苏联解体后解密的《远东军事经验研究》显示,从1968年入侵捷克斯洛伐克的“夜间立体突击”,到阿富汗战争的“山谷清剿战术”,处处可见志愿军战术思想的烙印。

最具历史讽刺意味的是,1999年科索沃战争期间,南联盟军队运用的“假阵地诱敌”战术,正是脱胎于志愿军在第五次战役中的经典战法。而指导该战术的军事顾问,正是曾在伏龙芝军事学院研究朝鲜战争史的德拉甘上校。

当2000年普京参观旅顺苏军烈士陵园时,陪同的迟浩田上将说了句意味深长的话:“这里埋着两个时代的苏联军人——1945年带着骄傲来的,1953年带着敬意来的。”

从云山到上甘岭,从T-34到米格走廊,志愿军用鲜血书写的不仅是战争奇迹,更是一部大国觉醒的启示录。那些曾经嗤笑“东亚病夫”的观察家们终于明白:最锋利的剑,往往藏在最朴素的剑鞘之中。