耿风泉

在河南省国防教育基地——“辉县市耿风泉抗战实物展览馆”,每日参观者如织。长达1000余米的红色文化一条街,近百幅抗战墙绘承载着深厚的革命信息。步入展览馆,更会被馆内陈列的万余件抗战实物深深震撼。无论是展柜中静静摆放的,还是墙上高高悬挂的、地面整齐放置的,展览馆的讲解员都能对每件实物背后的故事娓娓道来。边区兵工厂制造的手榴弹、武工队曾使用过的大刀、八路军129师挺进辉县遗留在当地的传单、票据,皮定均赠送给支前模范秦沛的腰带与水杯……,每一件都承载着一段难忘的历史。在展馆英雄墙前的展柜里,有一件抗战期间李达参谋长赠送给夏文章的皮包,格外引人注目,此时,展览馆的讲解员会向大家细细讲述着“皮包”它背后的故事。

夏文章于1918年出生在河南省辉县南村乡要街村。抗战时期,他担任着地下交通员这一关键角色,代号“宝贝”。他不仅承担着传递情报的重要任务,还肩负着护送党政军领导人安全出入太行山的艰巨使命。在转送途中,多次遭遇激烈战斗,而他在掩护首长和战友时,总是舍生忘死,毫不退缩,身上也因此多处负伤,曾担任了辉县首任公安科科长。

1937年11月,李达随八路军一二九师师部抵达太行山区。作为刘伯承师长、邓小平政委的得力助手,他对太行山区的每一处山水、每一片草木都了若指掌,甚至哪里有一口水井,哪里有一条地图上未标注的小路,他都能脱口而出。夏文章在传递情报时,经常往返于根据地和辉县之间。在此期间,他作为交通员兼向导,多次跟随在首长身旁。夏文章出身贫寒,却机灵聪慧,凡是他接待和转运过的军地领导,都十分喜爱他。有一次,在八路军驻地,李达参谋长见到了这位常被夸赞的交通员夏文章,对他予以表扬,不仅送给他几本书鼓励他学习,还将一个近期缴获鬼子的手提包赠给了他。这个皮包主要是为了方便夏文章携带和传递边区的《新华日报》等报纸期刊。

时光匆匆,几年后,夏文章在清理这个饱经战火的皮提箱时,还有了意外发现。在皮箱一处断裂的地方,竟存在一个夹层。当他好奇地打开夹层,看到里面有一张合影照片,上面是六个日军军官的照片,从当时的抗战形势和八路军的英勇作战来看,想必这几个嚣张跋扈的日军军官都已被英勇的八路军消灭在了雄伟的太行山上。这张照片和这个皮包,不仅承载着一段特殊的历史记忆,更见证了当年那段艰苦卓绝的抗战岁月。

新中国成立后,夏文章成为辉县第一任公安科长。但由于战伤的影响日益严重,他后来无法站立,连下床都极为困难,即便卧病在床,夏文章每当回忆起与李达见面的那段岁月,总是感慨万千。到了后期,他翻身都异常艰难,可他仍要用手摸索那个手提包,确认它是否还在身边。直到1989年,夏文章病逝。

如今,这块承载着深厚情谊与革命精神的手提包和边区课本,静静地陈列在展馆中。它们不仅是缅怀李达上将的珍贵物件,更成为了人们传承红色基因、赓续革命精神的生动教材,激励着一代又一代的人铭记历史,奋勇前行。

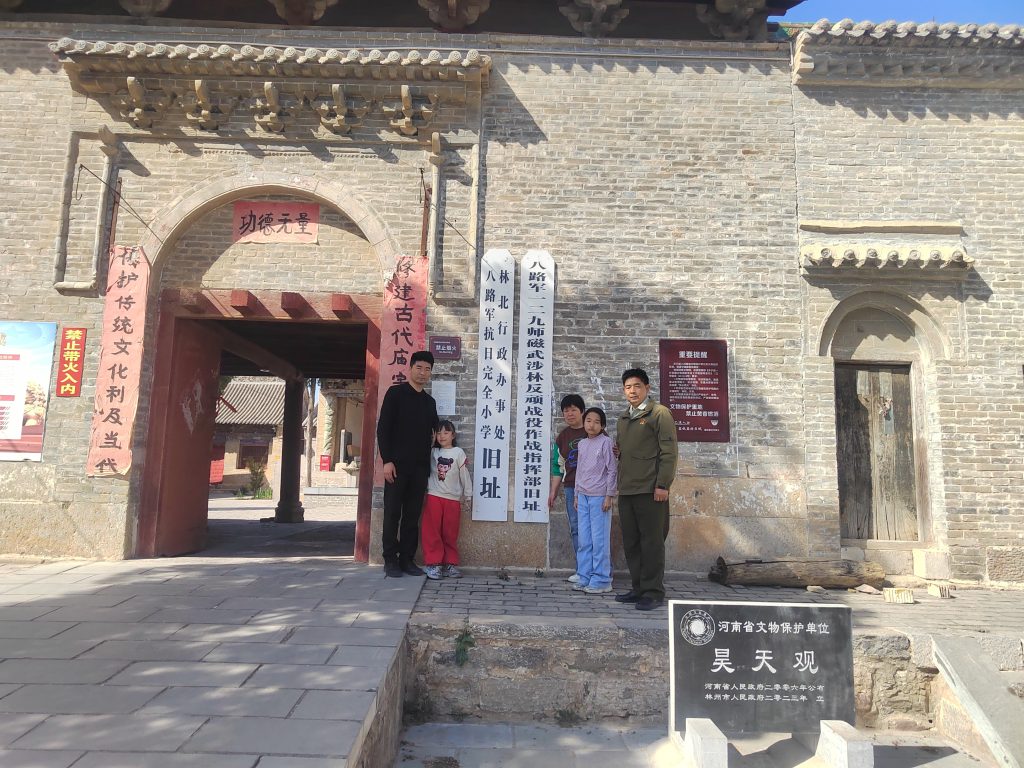

追寻革命先辈足迹,传承红色革命精神,耿风泉一家走进李达将军曾经工作和战斗过的地方,聆听房东和房东后代讲述李达将军故事,缅怀李达将军丰功伟绩。

连日来,包括宗教界等社会团体、老兵后代纷纷走进展览馆,纪念李达将军诞辰120周年。

展览馆创建者耿风泉馆长

披挂绶带的讲解员给参观者展示的是李达将军送给夏文章的皮包

抗战老兵夏文章后代夏四青在讲述抗战期间父亲记忆中的李达将军

李达将军抗战期间在林州的地方