来源:中外人

林彪出逃后,周恩来马上从人民大会堂赶到中南海,在同毛泽东交换意见之后,作出了全国禁空、全军进入一级战备和全体外交官密切注意国际动向等安排。然后,周恩来启动当时惯用的应急办法,即派出自己的特使,直接代表中央赶往事发的相关现场……

李德生通过清查林立果在空军学院的据点,截获了林彪一伙谋害毛泽东的证据,即一本“五七一(武装起义的谐音)工程纪要”记录。

北京市委书记吴德、北京市卫戍区司令员吴忠参与了对林彪集团另一名重要成员周宇驰劫持一架直升机的围捕。在迫降现场,找到林彪政变指示“照林立果、宇驰命令办”的手令。同时,也截获大量文件、图表和美钞等证物。

林彪的诗与词

1942年5月25日,时任八路军副总参谋长的左权在山西省辽县麻田村附近指挥部队掩护后方机关突围转移时壮烈牺牲,年仅37岁。从苏联治病归来不久的林彪(此前任八路军115师师长)得知左权牺牲后,悲痛异常,连夜写下一首达百余行的题为《悼左权同志》的长诗,后以“凌霄”的笔名发表在1942年6月19日的延安《解放日报》上。

林彪还曾当面念给左权的夫人刘志兰听:

你所处理的事情是最繁的事情,

你真正尽了组织战斗的重任,

白天行军作战,夜间又要计划周详,

指挥有方,

电话机子成了你枕旁经常的陈设,

电话的铃声一夜不知道多少次地催你醒来,

你倦极了……

图片左权、刘志兰和女儿左太北

古田会议后的1930年元旦,时任红4军前委委员、第1纵队司令员的林彪给毛泽东写了一封信。在信中流露出悲观情绪、对建立巩固的农村根据地缺乏信心。收到林彪的来信后,毛泽东给林彪写了封长达六七千字的回信,帮助他转变思想,并借此教育全军。

此信于1952年7月1日出版发行的《毛泽东选集》(第一卷)中以《星星之火,可以燎原》的题目发表,应林彪的要求没有提及是回复林彪的一封信。

可林彪却总觉得这封回信及其有关的历史背景对他是个影响。1969年9月,已成为中共中央唯一副主席的林彪,更感到需要把自己早年的那一段历史洗清。

于是,他在重游井冈山时,就授意秘书代笔填写了两首《西江月·重上井冈山》词,并送呈毛泽东主席阅。

其一为:

繁茂三湾株树,苍茫五哨云烟。

井冈搏斗忆当年,唤起人间巨变。

红日光弥宇宙,战旗涌作重洋。

工农亿万志昂扬,势把敌顽埋葬。

其二为:

四十年前旧地,万千往事萦怀。

英雄烈士启蒿莱,生死艰难度外。

志壮坚信马列,岂疑星火燎原。

辉煌胜利尽开颜,斗志不容稍减。

其二中的第六句,代笔秘书原来写的是“何疑星火燎原”,因林彪看后不满意,于是就改为“岂疑星火燎原”。虽说只有一字之差,但显得信仰更加坚定了,真可谓欲盖弥彰!

林彪在苏联被斯大林重视是传说

在“文化大革命”中一些红卫兵小报发表了许多关于林彪在苏联时的各种传说,绝大多数无稽可征,无案可查。基本是吹嘘“副统帅”的英雄事迹。

比如说,斯大林曾征询林彪对法国马其诺防线作用的看法,当时大多数苏联元帅和将军都坚信马其诺防线坚不可摧,但林彪却不以为然地说,物是死的,人是活的,有用的时候,它是钢铁长城,无坚不摧;没用的时候,它是一堆垃圾,不值半文。只有正面攻打马其诺防线,防线才会起作用,如果德军绕过马其诺防线,从侧翼作大规模迂回,马其诺防线就会毫无用处。在中国苏区的反“围剿”作战中,我们红军经常使用这样的战术。

据说当时斯大林和苏军领导人都认为这种想法过于离奇和不合常规,但几个月后当德军的坦克突击集团绕过马其诺防线。以闪电式的攻势直插法国腹地时,斯大林和他的将军们才大吃一惊,服膺林彪的判断和预测。

又比如传说,斯大林格勒保卫战开始时,斯大林召开一次军事会议,听取军事将领的意见。林彪也被邀参加会议。林彪在会上也谈了自己的看法,斯大林一边听一边说“好”,林彪说完后,斯大林高兴地说:“这次战役你指挥好了。”林彪说:“我不行,我当个参谋行了。”斯大林硬要林彪指挥,林彪推辞说:“我指挥可以,但是我是中国人,没有军权。”斯大林指示把一切军权交给林彪。林彪指挥各军一下子就在斯大林格勒歼灭德军一二百个团。随后又指挥一路大军进行大反攻,一直把德军赶出苏联国土才回到莫斯科。

这当然是天方夜谭。斯大林再愚蠢,也不会把一个国家的军队交给别人去指挥。何况林彪未必比斯大林手下的军事家们高明多少。这当然是编来骗那些不谙史事、世事的“红卫兵”小将们的。

这些传说的产生都是在“副统帅”吃香的时期。“九一三”事件后,看谁还敢这样编?

林彪出事前的端倪

“九一三事件”之前,毛泽东最后一次和林彪见面,是在1971年6月3日。当时,罗马尼亚共产党总书记齐奥塞斯库率团访华。毛泽东、林彪、周恩来、康生等人在人民大会堂118室与他们举行了会谈。

会谈中,未穿军装的林彪,神色呆滞,一言不发。几个月来,他对庐山会议上被批判的错误一直顽固地拒绝做检查。

双方在谈到中国的教育时,毛泽东缓缓地说:“有些人口里说是听话的,但心里是埋怨的。这就要时间。慢慢来。”他的目光划过林彪的脸,林彪好像没有听见,仍不言语。

毛泽东提高嗓门说:“赫鲁晓夫叫做‘创造性地发展了马列主义,我说,把赫鲁晓夫请到北京大学讲学,讲他那‘创造性地发展了马克思列宁主义,柯西金不干,他说不好啊!”

除了外宾,在座的人都知道,“天才地、创造性地、全面地”发展马列主义,是林彪在“文化大革命”中的“发明”,是他作为毛的接班人的资本。毛泽东将之与赫鲁晓夫联系起来,不仅林彪,在座的人都明白事情的严重性。

没等接见结束,林彪就离开了118房间,独自一人坐到门外大厅西北角的一张椅子上。

118室里,毛泽东不动声色,依然谈笑风生。直到会见结束,毛泽东和罗马尼亚贵宾离开了118房间,林彪仍然独自一人坐在门外大厅里。他在想什么,谁也不知道。此后不久,林彪去了北戴河,毛泽东则开始了他神秘的南巡。

秋风再起的时节,林彪在外邦大漠机毁人亡,毛泽东则生了一场大病,精神为之大衰。

查抄林彪住处时,发现了许世友、韩先楚、杨得志写给毛泽东、林彪的三封信

林彪出逃后,周恩来马上从人民大会堂赶到中南海,在同毛泽东交换意见之后,作出了全国禁空、全军进入一级战备和全体外交官密切注意国际动向等安排。

然后,周恩来启动当时惯用的应急办法,即派出自己的特使,直接代表中央赶往事发的相关现场……

李德生通过清查林立果在空军学院的据点,截获了林彪一伙谋害毛泽东的证据,即一本“五七一(武装起义的谐音)工程纪要”记录。

北京市委书记吴德、北京市卫戍区司令员吴忠参与了对林彪集团另一名重要成员周宇驰劫持一架直升机的围捕。在迫降现场,找到林彪政变指示“照林立果、宇驰命令办”的手令。同时,也截获大量文件、图表和美钞等证物。

在周恩来派出的应急特使中,还有一支由中央办公厅领导赖奎、中央警卫局领导武建华和中办秘书王歆等人组成的队伍。这支队伍由中办主任汪东兴和副主任王良恩直接掌握,其任务就是清查林彪本人的住处和林彪办公室的相关人员。

据中办当年参与此事而目前仍健在的老人回忆:林彪案件事发后,中央成立了专案组。这个组织包括周恩来、康生、江青、张春桥、纪登奎、李德生等人,成员共计十来个。在这个专案组之下,又设立了办公室,办公室有中央办公厅、中央组织部、国家公安部和北京市等领导和有关人员参加,负责日常工作。在办公室负责日常工作的只有五个人。

就在林彪逃跑几小时后,林彪在北京和北戴河的住处全部被查封。仅在这两处查获与林彪案件相关的文字、录音和影像性载体,就达数万件之多。其中包括大量文电、讲话记录、信件和卡片等。

其中,就有后来引起了一场风波的几封信件。

据当年参与这几封信件清查的一位当事人回忆:这几封信都在林彪办公室的档案中。我们在清查中发现后,感到不好把握,就一起交给办公室主要的负责人、中办副主任王良恩,他负责呈给上面。

这几封信的大概情况是南京军区司令员许世友、福州军区司令员韩先楚、济南军区司令员杨得志等人,分别写给毛泽东、林彪关于对庐山会议“犯错误的人不宜留在中央工作,应放到基层去锻炼”的信件。

尽管这是简单的一句话,但内容却很丰富。其一,这几封信的开头都是明确写给毛泽东和林彪,林彪当时是党的副主席,这是正常信件;其二,这不是工作人员处理的问题,因在传阅中传至林彪处再未上送,情况一目了然;其三,周恩来将信退回王良恩,就再无追查之意,此事了结,说明写给毛泽东、林彪的信件不予追究。

事情就此了结!王良恩当时也是这么想的,他将信退回林彪案件办公室存档。

事情本来可以到此结束,但此事复杂在“文革”并未结束之时,所以,引发的复杂情况还在后头……

许世友和毛主席

许世友、韩先楚、杨得志被召进京,“三个问题”犹如三座大山

1972年底,中央发出通知,让许世友、韩先楚和杨得志三位大军区司令员和有关领导分批进京。

首都北京,到处都是“深入揭批林彪反党集团”的标语,老将们在指定的宾馆一住下,就有中央代表和中央文革小组成员来找他们谈话。这些谈话,主要按照中央确定的口径提出了“三个问题”:

第一,信上写的“犯错误的人”指的是谁?庐山会议以后,张春桥成为响当当的大“左派”,如果指他,就是攻击无产阶级司令部,分裂党中央。

第二,信为什么会落到林彪手里?如果有意给林彪,拥护林彪在庐山发难的讲话,就是上了贼船,起码属于严重的政治错误。

第三,为什么三个大军区司令员信的内容大致相同?如果许、韩、杨三人搞“串联”,就是非法组织活动,为党的组织原则所不允许……

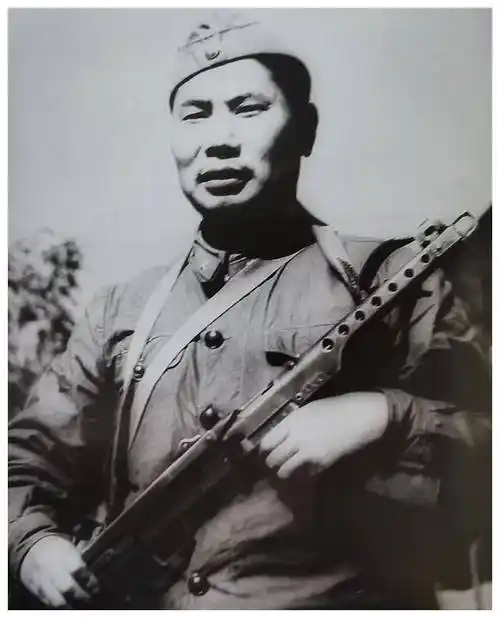

杨得志

李德生“特使”南京;许世友“承担责任”;毛泽东出面收场:过去的事算了,以《国际歌》为界

许世友不痛快,也不写检讨,主持中央工作的周恩来很着急。他希望老将们姿态高一点,受点委屈好过关。周恩来请中共中央副主席、总政治部主任李德生到南京做许世友的工作。

李是许世友的老部下,战争年代两人就在一起。许世友任南京军区司令员时,李曾是十二军军长,许多次在毛泽东面前推荐他。后来,李被毛泽东看中,作为“接班人”之一,调到中央。所以,周恩来请李德生给许世友做工作是最佳人选。

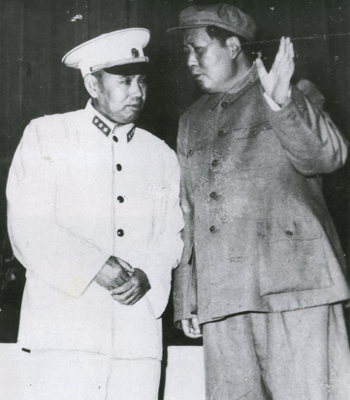

李德生(前左)

李德生知道许世友与“四人帮”势不两立。但这是经毛泽东同意的,无论如何得有个结果。所以,他想了个主意,让韩先楚一块去。这样,名曰让他们两人一起回忆,实际上也是让他俩一块合计合计,让两位老将把这事应付过去。

许世友在家中接待了李德生和韩先楚。李德生知道劝许世友怎么办只会让他不高兴,他此行主要是帮两位老将分析情况,传达林彪事件后的中央动向,这些话让许世友思考良久……

几天之后,许世友拿起红色电话机,要已到地方部队任职的秘书李文卿速回中山陵8号。李一回来,许就大嗓门说道:

“你帮我写个回忆材料,开始写毛主席派李、韩来南京,对我帮助教育很大;再写我过去没有同林秃子一起工作过,对他不了解。他当国防部长、主持军委日常工作后,和他是一般工作关系。庐山那封信,由我承担责任,就按以前讲的写。”

许世友想通了,说干就干,下午就与韩先楚两人回忆了一遍庐山会议上写信的情况。

最后,韩先楚说:“最多是上当受骗,我才不上纲上线呢!”

“对,最多上当受骗,不要上纲上线。”许世友同意,并嘱托:“写两三千字就行了!”

韩先楚(右一)

1973年5月5日,毛泽东接见韩先楚时说:

“路线出感情,你和许世友同志对我还是有感情的。过去的事算了,以《国际歌》为界。”

毛泽东带领老将们和工作人员唱《国际歌》是在1971年南巡为解决林彪问题“打招呼”时,那实际上是很久以前的事……

1976年,事情终于有了圆满结局,“四人帮”多行不义,被抓捕关进监狱。而许世友则连任政治局委员,韩先楚担任了全国人大副委员长,杨得志后来担任了总参谋长。