张东生

1939年10月12日,在新四军成立两周年之际,军长叶挺、副军长项英,政治部主任袁国平、副主任邓子恢联名签署命令,正式公布了《新四军军歌》。

新四军军歌的第一句是:光荣北伐武昌城下,血染着我们的姓名。最后一句是:东进,东进!我们是铁的新四军!新四军的光荣历史,从1926年的北伐算起,弹指就要百年了!

大家都知道“铁军”就是指新四军。但“铁军”的名称在新四军成立十年前就存在了。那么,“铁军”和新四军是什么关系呢?

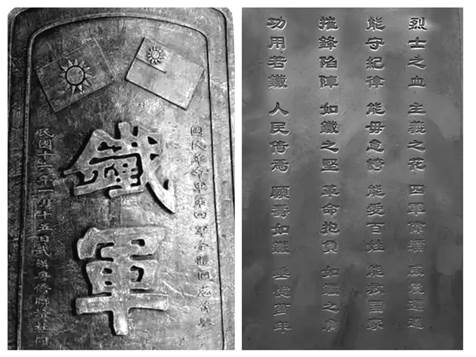

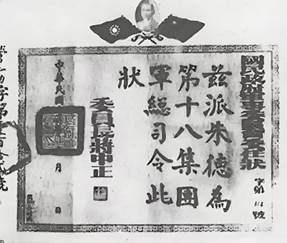

北伐战争中,有一支粤军部队,名称是国民革命军第四军,第一任军长李济深。该部英勇善战,在与军阀作战中所向披靡,立下赫赫战功。武汉光复后,当时在武汉的一些广东籍人士特地在汉阳兵工厂铸造了一个“铁军”盾牌。铁军盾牌的正中铸有“铁军”两个大字,上款写“国民革命军第四军全体同志作鉴”,下款写“民国十六年一月十五日武汉粤侨联谊社同仁敬贺”;背面刻有一首四言赞词。

全文是:“烈士之血,主义之花,四军伟绩,威振迩遐。能守纪律,能毋怠夸,能爱百姓,能救国家,摧峰陷阵,如铁之坚,革命担负,如铁之肩。功用若铁,人民倚焉,愿寿如铁,垂亿万年。”

1927年1月25日,国民革命军第四军荣获的“铁军”盾牌

一、“铁军”名称的起源

说起“铁军”,多半认为是指北伐时的叶挺独立团,其实并不完全是这样。资料表明:北伐的重大战役和“铁军”的名号,主要是由张发奎率领的国民革命军第四军打出来的。

1927年1月15日,为表彰国民革命军第四军在北伐中的辉煌战绩,武汉人民特别铸造了一面铁盾牌,正面镌刻“铁军”二字。刚刚升任第四军军长的张发奎,代表第四军接受了这一殊荣。因此,第四军又被称为“铁四军”。

叶挺和张发奎是什么关系呢?1921年,两人均为孙中山总统府大本营警卫团的营长。曾一起为保卫孙中山、宋庆龄立下不朽之功。1925年7月,第四军正式成立,由粤军第一师改编而来,李济深任军长。张发奎是第一独立旅旅长。9月,张发奎奉命率旅东征陈炯明,南讨邓本殷,战果辉煌,随升任第四军第十二师副师长。两个月后,又升为第十二师师长,下辖叶挺的第三十四团(后改为独立团)、缪培南的第三十五团、黄琪翔的第三十六团。第三十四团重组,团长许志锐,该团留守琼崖,许兼琼崖警备司令。

1921年-1922年孙中山驻节梧州时,警卫团诸将领合影

前排右起三至七:蒋光鼐、叶挺、陈可钰、薛岳、张发奎。

团长陈可钰、副官蒋光鼐、一营长薛岳、二营长叶挺、三营长张发奎

薛岳、叶挺、张发奎被称为“粤军三剑客”

叶挺回忆:“我在孙中山先生逝世后回到广州。我担任了李济深将军指挥的第四军顾问部(一说参谋处)的负责人,后来我在这支军队任团长。在李济深和张发奎的联合作战中,陈炯明的最后残余力量破消灭了。一九二五年秋,我奉命去组建一个特别团,五个月后我带领那个团开始北伐了,张发奎是第四军的远征部队的指挥官,虽然张和我都是师的指挥官,但是我还是领导着那个被称为北伐先遣队的独立团。”

“北伐军只有五万人,而吴佩孚和孙传芳却各拥有十五万军队,同时他们的装备和武器比我们的要好得多。但是由于我们官兵的勇敢革命精神,由于统一战线和人民的支持,我们的仗还是打胜了。当我们打败了湖南、江西和湖北沿途的军阀势力最后拿下武昌时,我的这个团就有大约70%的人伤亡了。张发奎师的官兵也表现非常勇敢。因为能拚能打,第四军的远征部队被誉为北伐的‘铁军’。”

叶挺所述与资料相符,叶挺的第三十四团原属张发奎第十二师,北伐时改为独立团作为北伐先遣队。叶挺称张发奎师的官兵能打,表明那时他不在十二师。但大家都属第四军,因此都是“铁四军”的一部分。

在张发奎十二师的三个团中,除了叶挺独立团外,黄琪翔团、缪培南团都是狠角色,能拼能打。在北伐战争中,黄琪翔屡建奇功,与叶挺并称“北伐双杰”,在汀泗桥一战中,其36团发挥的作用尤其突出,有“首功”之誉。黄琪翔、缪培南后来均升任第四军军长。

在北伐时第4军军长李济深坐守粤垣,他留了第11师与第13师保护广东根据地,让副军长陈可钰率第10师及第12师出征北伐。出战的两个师在战场上硕果累累,成为北伐军中坚。陈铭枢的第10师后扩编为第十一军,陈铭枢为军长兼武汉卫戌司令,淞沪抗战中大名鼎鼎的第19路军就源自该军。

注:李济深、张发奎、黄琪翔、缪培南均先后任国民革命军第四军军长

叶挺任国民革命军新编第四军军长

在随后的东征和北伐中,张发奎不断得到提升,1927年1月,张发奎晋升为第四军军长。在第二次北伐后,张发奎被任命为第二方面军总指挥,下辖第四军、第十一军和第二十军。在张发奎部,共产党员或亲共者甚多,如郭沫若任第二方面军政治部主任,叶挺任十一军副军长兼二十四师师长,周逸群任第三师师长,张云逸任第四军第二十五师参谋长等。

张发奎的部下中,第二十军军长贺龙、第四军参谋长、军长(摄)叶剑英、第二方面军总部参谋徐向前、第四军连长林彪,第十一军二十五师指导员陈毅等5人成了新中国的开国元帅,占了十大元帅的“半壁江山”。另称,还有三位元帅也是张发奎的部下。叶挺因飞机失事遇难,但其位列中央军委选出的36位军事家中的元帅之后,军事生涯也达到了顶峰。元帅们的老长官张发奎则官至国军上将、陆军总司令,几乎可以说是“一人”之下,万人之上了。都说强将手下无弱兵,真不是虚言。

国民革命军第二方面军威名赫赫,源于北伐战争中“铁四军”的英勇表现。1927年中国共产党领导的南昌起义,就是这支旧军队中革命火种的涅槃重生。起义的主要武装,如第十一军的二十四师、二十五师,以及暂编第二十军,无一例外均隶属于第二方面军。其中,由叶挺指挥的二十四师与由其独立团改编的二十五师,加上贺龙率领的暂编第二十军,构成了起义部队的主力。为了号召,起义时,张发奎的名字位列主席团成员、革命委员会委员和第二方面军总指挥,贺龙兼第二方面军“代指挥”。对此,张发奎虽不支持,但很节制。

南昌起义时朱德是南昌公安局长,但在关键时受命担任第十一军二十五师的临时指挥,执行阻敌任务,战后仅存800余人。1928年4月,这部分人员在朱德、陈毅的率领下上了井冈山,和毛泽东的秋收起义部队合编为“中国工农革命军第四军”。

1928年5月,根据中共中央发出的《中央通告第五十一号-军事工作大纲》,“中国工农革命军第四军”改称“中国工农红军第四军”,简称“红四军”。这也是中国工农红军历史上成立的第一支“红四军”。

这个“红四军”从源头上看,与“铁四军”还是有联系的。在延安时,朱德告诉美国记者埃德加·斯诺:“所以用‘红四军’这名字,为要保持国民党第四军‘铁军’的大名,它在大革命中是我们革命的堡垒。”

叶挺担任南昌起义的前敌总指挥,起义“失败”后到了广州。1927年12月11日凌晨,在张太雷、叶挺、叶剑英、聂荣臻、恽代英等人的主持下,广州起义誓师大会在教导团北较场四标营驻地举行,随即发动起义。大会上,广州起义总指挥部将参加起义的部队统编为“工农红军”,由军事总指挥叶挺担任“工农红军总司令”。中国共产党第一次公开举起了“工农红军”的旗帜。起义失败后于13日撤出广州,起义军余部约1000多人,在花县改编为“工农革命军第四师”。此后,该部参加了东江地区的革命斗争和百色起义等。少数人加入了朱德、陈毅的队伍,上了井冈山。

黄琪翔、陈明枢、郭沫若、张发奎、叶挺

(1938年3月,汉口)

1927年 9月,张发奎率领第四军回到广州,由于李济深也是第四军军长,所以因为第四军番号的重复问题,召开了会议。在会议上,支持李济深的粤军将领,说李济深本来就是第四军军长,所以第四军的番号应该是李济深的,可张发奎坚决不同意,说自己在老粤军第一师的时间比李济深久,因此李济深的部队只能叫新编第四军。

1927年10月,“广东临时军事委员会”将李济深的国民革命军第四军留守在广东的部分兵力(陈济棠、徐景唐师)改称为“国民革命军陆军新编第四军”。(注:“广东临时军事委员会”应是指“国民党中央政治会议广州分会临时军事委员会”,主席张发奎)

1927年12月,李济深出任“国民革命军第八路军”总指挥,该部队由北伐期间留守广东的第四军、第五军等部整编而成。1930年1月5日,李宗仁在平乐整理粤桂军队,将第八路军番号撤销。

1937年,国共再次合作,中共领导的南方八省红军游击队被改编为“国民革命军新编第四军”(10月12日);长征到陕北的主力红军则改编为“国民革命军第八路军”(国民党宣布时间8月22日、中共宣布时间8月25日),但没过多久,八路军就改成了“第十八集团军”。但大家仍习惯用八路军的称呼。

1937年9月26日,毛泽东针对国民政府军委会9月11日将第八路军改为第十八集团军的命令时指出:“第十八集团军是战时序列,八路军是平常称呼,现在各省都知道八路军。这两个名义都要,注意在前方统称第十八集团军。”

从资料中看,国民政府军委会军队序列中除了见有李济深属下的“第八路军”番号,并未出现中共领导的“第八路军”番号,只有“第十八集团军”。八路军属下三个师的番号则来至东北军。相反,国民政府军委会军队序列中仅见中共领导的“新编第四军”的番号。并无李济深属下的“新编第四军”。这应是中共领导的“八路军”番号存在时间太短,仅不到20天。李济深属下的“新四军”番号也不过两个月左右。所以均未列入正式序列。

二、国民革命军新编第四军(新四军)的成立

1、“广州起义”失败后,叶挺在做什么?

广州起义失败后,叶挺到哪里去了呢? 周恩来在《关于党的六大的硏究》对此说过这样一段话:“广州起义失败后,叶挺到了莫斯科,共产国际代表说他政治动摇。共产国际没有人理他,东方大学请他作报告,共产国际也不允许他去。这样,他就离开党跑到德国去了。这件事我们应该给叶挺伸冤。”。

叶挺到莫斯科的原因是:广州起义失败后,李立三(中央巡视员)主持中共广东省委召开了扩大会议,将起义失败的原因归于领导人,认为是犯了军事投机和盲目主义的错误,叶挺作为前敌总指挥,被指“临阵逃脱”,给予“留党查看六个月”的处分。其后不久,叶挺接到通知,要他到苏联去讨论广州起义的问题。于是叶挺从香港借道日本转赴苏联。由于叶挺对处分决定不服,就写了一份广州起义经验教训的报告:“认为在大城市举行武装起义是很难成功的。”当时,中共“六大”正在莫斯科召开。叶挺的报告受到了王明等人的严厉批评。

叶挺去德国(1928年8月)的另一原因是应国民党左派、保定军官学校同学邓演达之邀,与宋庆龄、邓演达、黄琪翔会面。黄琪翔是叶挺北伐时的铁军同仁,由于受国民党内部排挤,正在德国留学。他们认为蒋介石、汪精卫先后背叛了孙中山,决心把忠于孙中山的各方力量组织起来。1930年4月,周恩来从莫斯科取道欧洲回国,路过德国柏林时特意看望了叶挺,对他进行了善意的批评,劝导他“总不能放弃革命不干,干革命成功不必自我”,此言对叶挺震动很大。

1930年8月,“中国国民党临时行动委员会”(即“第三党”,“中国农工民主党”的前身)正式成立,邓演达任总干事,1931年11月29日被蒋介石杀害。其后由“北伐双杰”之一的黄琪翔任“第三党”的主要领导人。1932年秋,叶挺与夫人李秀文携子离开德国回到澳门,参与“第三党”反蒋的活动。

1933年11月,叶挺抵达福州,协助蒋光鼐等人策划反蒋的“福建事变”。11月24日,长期受蒋介石打压、并被开除国民党党籍的李济深、陈铭枢等联合黄琪翔等“第三党”人,成立了“生产人民党”。叶挺由李章达等介绍,参加了“生产人民党”。“福建事变”失败后,“生产人民党”转到香港,后自行解散。

1935年7月,抗日反蒋的革命组织“中华民族革命同盟”在香港成立,李济深担任同盟主席。叶挺积极参加同盟的筹建并担任军事委员会委员。全面抗战爆发后同盟停止了活动,不久解散。

1935年11月,章伯钧、彭泽民等在香港召开“临时行动委员会干部会议”,决定将“中国国民党临时行动委员会”改名为“中华民族解放行动委员会”,当时黄琪翔尚在德国,仍被推为总书记。

1936年10月间,黄琪翔在柏林接到陈诚来电,要他回国参加抗战。黄琪翔立即动身回国。次年1月,黄琪翔在南京会见陈诚,复由陈诚引见蒋介石,蒋介石委任黄琪翔为中将高级参谋。后与周恩来同任军委会政治部副部长,及第八、第二十六、第二十一、二十二集团军总司令、中国远征军副司令长官、驻德国军事代表团团长,陆军上将。

1937年8月,蒋介石在南京召开最高国防会议期间,“中华民族解放行动委员会”总书记、第八集团军副总司令黄琪翔同国共两党负责人在南京市上海路永庆巷13号(现上海路11号,时为两党谈判地点之一)黄宅庭院合影。

右起:朱德、周恩来、黄琪翔、郭秀仪(黄琪翔夫人)、叶剑英、张群(国民政府军事委员会秘书长)。

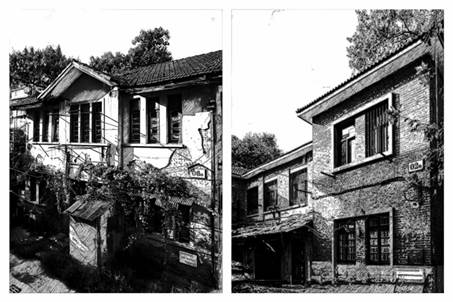

南京市上海路永庆巷13号(现上海路11号)

左为黄琪翔旧居,右为邻居蒋纬国旧居

1936年5月,潘汉年约会了隐居香港的叶挺,两人在北伐时就已相识,那时,潘汉年是国民革命军总政治部《革命军日报》总编辑。在九龙弥敦饭店,潘汉年向叶挺介绍了中共的最新主张:“联合国民党抗日”。希望他继续为党的事业奋斗。对此叶挺曾兴奋地说:“我现在好了,和家里(中共)联系上了,再也不是孤家寡人了!”

蒋介石也没有忘了叶挺。据载:1937年4月17日蒋介石致军委会办公厅主任徐永昌的侍秘第5196号手令,文曰:“军委会徐主任,本会高级参谋如有缺额,请委黄琪翔与叶挺二员补充,此事请与辞修便商之。中正。篠未机。”徐永昌接到蒋介石手令立即与陈诚联系办理。4月19日,他便向蒋介石复呈曰:“篠未机电敬悉。黄琪翔、叶挺二员名义事,已遵与辞修兄商委,拟委为本会中将高级参谋,各月支薪五百元。谨电呈核。”侍从室主任钱大钧于当日将徐永昌此电编入呈阅单,蒋介石批示:“如拟”。

2. 新四军军长为什么是叶挺?

叶挺脱党之后,在德国和澳门待了十年。但在这期间,除了参加“第三党”的活动外,叶挺并没有断绝和中共的联系。他先后与周恩来、廖承志、宣侠父、张云逸、潘汉年等中共人士多次会面。

1937年,周恩来往来于上海、南京与国民党谈判。在上海,他下榻于新亚酒店(今新亚大酒店)。该酒店创始于1934年,楼高九层,地处虹口的商业街,临近外滩,迄今已有80余年之历史。

1937年7、8月间,全面抗战爆发,国共之间的谈判、红军的改编等问题紧锣密鼓。通过潘汉年的安排,叶挺与周恩来在上海新亚饭店会面。资料记载,“叶周会面”谈到了新四军的建立和改编问题:“周恩来希望叶挺能够参加这支部队的改编工作,示意叶挺可在适当的时候向陈诚、张发奎等表示一下自己愿意领导这支部队,借以取得他们的同情和支持,并通过他们争取蒋介石的同意。”据称,叶挺当即表示同意,并建议将此部队命名为“国民革命军新编第四军”,其意义在于继承“铁四军”的光荣传统。此后,叶挺找到保定军校时的同学陈诚,并通过陈诚向国民政府军事委员会提建议:将中共在江南各地的游击队组织成一个军,与国民党军队一致抗日。

上海新亚饭店

1937年8月22日,国民政府军事委员会正式公布了将红军改编为国民革命军第八路军的命令。中共中央任命朱德为总指挥。9月11日又改名为第十八集团军。但南方红军游击队的改编仍未解决,蒋介石坚持“北和南剿”,继续对南方各红军游击区实行“清剿”。为此,以周恩来为首的中共代表团坚持有理、有利、有节的策略原则,同国民党方面进行了针锋相对的斗争,经过艰苦曲折的谈判,终于达成协议。但在军长人选问题上,双方难以达成一致。国民党要陈诚或张发奎任军长,中共不同意;中共提议由叶剑英或彭德怀任军长,国民党又反对。

国民政府军事委员会委任朱德为第十八集团军总司令

叶挺在自传中说到:“内战结束,西北红军改编为八路军。共产党领导人提议,这次调整应包括留在南方的分散的红军,这些红军也应并入八路军。然而,国民党拒绝了这个提议,一个更大规模的、反对南方红军及其游击队的内战重新发生了。”

“在上海战斗(淞沪会战)的危急时刻,我向蒋委员长建议,为了抵抗日本侵略,为了在华中日本占领区内开展游击战争,让我来集合仍留在南方的红军和改编这些军队。蒋委员长和共产党都同意这个建议”。

1937年9月28日,蒋介石突然单方面委任叶挺为新四军军长,这是中共方面未能预料到的。叶挺长期参加“第三党”的反蒋活动,蒋介石是知道的,为什么蒋又愿意由叶挺来主持这只将来是共产党领导的军队呢?而且,在“叶周会谈”几个月之前,蒋介石就特别手令委任叶挺为国民政府军事委员会中将高级参谋。蒋介石如此“善待”叶挺,这是怎么回事呢?

(左起)1937年9月28日,国民政府军事委员会铨叙厅关于任命叶挺为新编第四军军长等的通报、叶挺名片。

此事要从“西安事变”谈起。1935年,中国共产党发布《八一宣言》,提出抗日民族统一战线的主张。全国人民的抗日运动进入新的高潮,蒋介石“攘外必先安内”的政策更加不得人心。在西北担负“剿共”任务的东北军与西北军厌恶内战,力主抗日。张学良、杨虎城等开始与共产党及红军发生联系,初步奠定了团结抗日的政治基础。

1936年12月4日,蒋介石飞抵西安,要挟张、杨如不“剿共”就调离。12月7日,张学良和杨虎城向蒋介石劝谏:抗日是人心所向,不抗日就没有出路;红军问题可以用政治方法解决,大敌当前,不宜再对内用兵。但蒋固执己见。这样,张、杨认为要逼蒋抗日,只有走兵谏这条路了。

1936年12月12日,东北军和第十七路军协同行动,在陕西临潼华清池扣留蒋介石,同时在西安囚禁陈诚、卫立煌等多人,要求蒋介石答应“停止内战,一致抗日”。12月13日,张、杨通电全国,提出改组南京政府、停止一切内战等八项抗日主张。

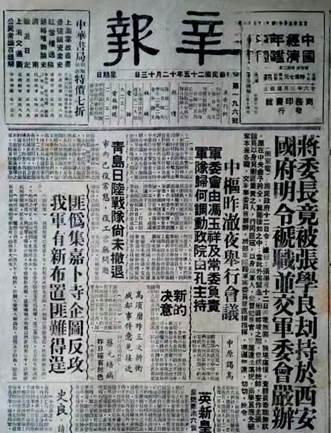

上海辛报“西安事变”新闻

张发奎回忆:“事变(西安事变)翌日,叶挺在上海看望我。自南昌暴动(南昌起义)以来我没有见过他。他说,他住在法租界,但不肯告诉我具体地址。许多共产党员住在这个城市的外国租界。见面头一件事就是我问他,1927年12月广州暴动(广州起义)期间他为什么不抓捕我?他答:‘我的良知不允许我这么去做,如果我扣押你,我将是对你太不公平了,因为你绝不会屈服的,你会慷慨赴死。故我必须让你走开。’倘若他想扣押我和黄琪翔,这是轻而易举的。”

“这表明叶挺很注重感情。正如我已说过,他和我是挚友。他告诉我,在广州暴动后,共产党斥责他待我太温情。不久,他带了妻儿去苏联与德国,住了很久。”

“叶挺对蒋先生的命运表示关怀,想去营救他。我估算中共一定涉及劫挟蒋先生的阴谋。叶说,劫持蒋先生是错误的,但他相信事件会和平解决的,他确认没有必要诉诸暴力。倘若中央诸公想出兵征讨张杨,他愿意从中尽力斡旋。我相信他一定是奉中共的指示来找我转圜,否则他不会表露出对营救蒋先生出险信心十足。我叫他在上海等候。”

“我坐夜车去南京。一到,我就找(军政部长)何应钦,向他报告叶挺找我谈话的内容。我问他是否想见叶挺。何说:‘好,让他来南京。’我打电话给叶,叫他立即进京。他搭乘当晚的火车。当我带叶挺去见何应钦时,叶表示他有信心能找出营救蒋先生的法子。何应钦向共产党强硬地表态,说中共休想以劫持蒋先生来左右政局、逼迫政府屈服。他要求中共立即无条件释放蒋先生。否则,讨逆行动将立即开始。听到何应钦的话、见到他的坚定态度,叶挺不同我告别就悄悄离开南京。我以为秘密警察逮捕了他。我向戴笠查询,戴告诉我叶挺没有被捕。我以为戴笠骗我,便开始瞎忙一气想营救叶挺。两天后,接到叶挺来信,告诉我他已安全抵达上海,并为不辞而别致歉。”

张发奎是叶挺的老长官,知道叶过去是共产党,因此认为叶是受中共指派来当说客的,何应钦这样想也属正常。但仔细想一下,“西安事变”12日发生,13日才见报,而叶挺在事发第二天(13日)就来见张发奎。此时,延安方面和全国各地应该也才刚刚知道此事,如何应对还无任何意见。叶即便和中共人士有联系,但哪个人能代表中共要叶挺出面来斡旋呢?

事实表明:西安事变对国共双方来讲都是突如其来的。事变爆发后,张学良立即致电中共中央,希望听取中共的意见。12月15日,毛泽东、朱德、周恩来等联名致电国民政府,表示支持张学良、杨虎城宣布的政治主张,坚决反对亲日派的趁机“讨伐”、发动内战。

与此同时,中共中央派遣周恩来等到达西安。周恩来同张学良、杨虎城分别会商,张、杨完全接受中共提出的解决方针。其后,周恩来与张学良、杨虎城一起,与蒋介石的代表宋子文、宋美龄进行了谈判,迫使蒋介石作出了“停止剿共,联红抗日”等六项承诺。12月24日,西安事变和平解决。

由上可见,此次叶挺到南京,面见何应钦,完全是个人义举,是冒着极大危险来的。叶挺能抛弃前怨,以国家大局为重,体现了一代军事家的政治胸怀。

1936年12月26日,蒋介石在“西安事变”后回到南京

国民政府主席林森到机场迎接

三、叶挺到延安

1937年9月28日,叶挺被国民政府军委会铨叙厅正式任命为新四军军长,但毛泽东和中共中央事先并不知情。因此,这一任命,并未立即得到延安党中央和军委总部的同意。

10月6日,蒋介石电告江西省政府主席熊式辉:红军游击队高敬亭部、傅秋涛部、项英部、刘英部、张鼎丞部均编入新四军,由叶挺调用。

10月12日,熊式辉转发了蒋的电文,表示国民革命军新编第四军的番号正式公布。蒋介石任命叶挺为新四军军长,并不在意叶早就参加了反蒋的“第三党”,毕竟叶挺不是共产党。蒋介石是叶挺的老长官,对叶挺在“西安事变”时的“救蒋”表现,蒋认为叶应该还是“忠心”的。因此希望利用叶挺来控制这支部队。而中共方面则考虑,共产党的军队应由中共绝对领导,不许国民党安插一个人。当时,叶挺脱党已十年,政治态度究竟如何尚不清楚,因此中共中央要求叶挺去延安面谈。

毛泽东、朱德、周恩来、秦邦宪(博古)在延安,1937

1937年10月下旬,叶挺从南京八路军办事处出发,启程前往延安。11月3日,叶到达延安,受到了中共中央领导人的热烈欢迎。经过中央领导与叶挺谈话之后,中央决定同意叶挺担任新四军军长。11月7日,项英应召到达延安。8日,中共中央召开欢迎叶挺、项英大会,毛泽东致欢迎词说:“我们为什么欢迎叶挺军长呢?因为他是大革命时代的北伐名将,因为他愿意担任我们的新四军军长,因为他赞成我党的抗日民族统一战线的政策,所以我们欢迎他。”叶挺在讲话中表示:“革命好比爬山,许多同志不怕山高,不怕路险,一直向上走。我有一段,是爬到半山腰又折回去了,现在又跟上来。今后,一定遵照党所指示的道路走,在党和毛泽东主席的领导下,坚决抗战到底。”

关于党籍问题,毛泽东告诉叶挺:“你不当共产党,比当共产党更有作用。若你恢复党籍,便不能再担任新四军的军长,因为国民党不会允许共产党员担任这个职位,也不会接受共产党的意见。” 对此,叶挺很理解,但加入共产党一直是叶挺的愿望。

11月8号,毛主席致电在“八路军驻京办事处”的周恩来与八路军代表叶剑英,通报了上述情况。11月9号,叶挺在延安辞别毛主席,宣布南下湖北武汉,正式就任新四军军长一职。同时,向国民政府军事委员会呈送部队编制设定,正式筹建新四军。至次,新四军的历史终于掀开了光辉的一页。

中共中央代表博古(中)、八路军代表叶剑英(左)、八路军驻京办事处处长李克农(右)在办事处的合影。

八路军驻京办事处(原南京傅厚岗66号,现高云岭29号)

后记:

1941年,“皖南事变”爆发,叶挺被国民党以“叛军”罪名关押五年。这让我们想起了新四军成立前叶挺的一段话:“蒋介石根本不愿意成立新四军,而且他心目中的军长是陈诚,没有共产党的力量,当然排不上我。现在新四军成立,又怕新四军力量壮大了,对自己不利。一句话,就是怕人民起来革他的命,北伐的教训我们已够受了,将来也可能旧剧重演。”此语一针见血,不幸言中。

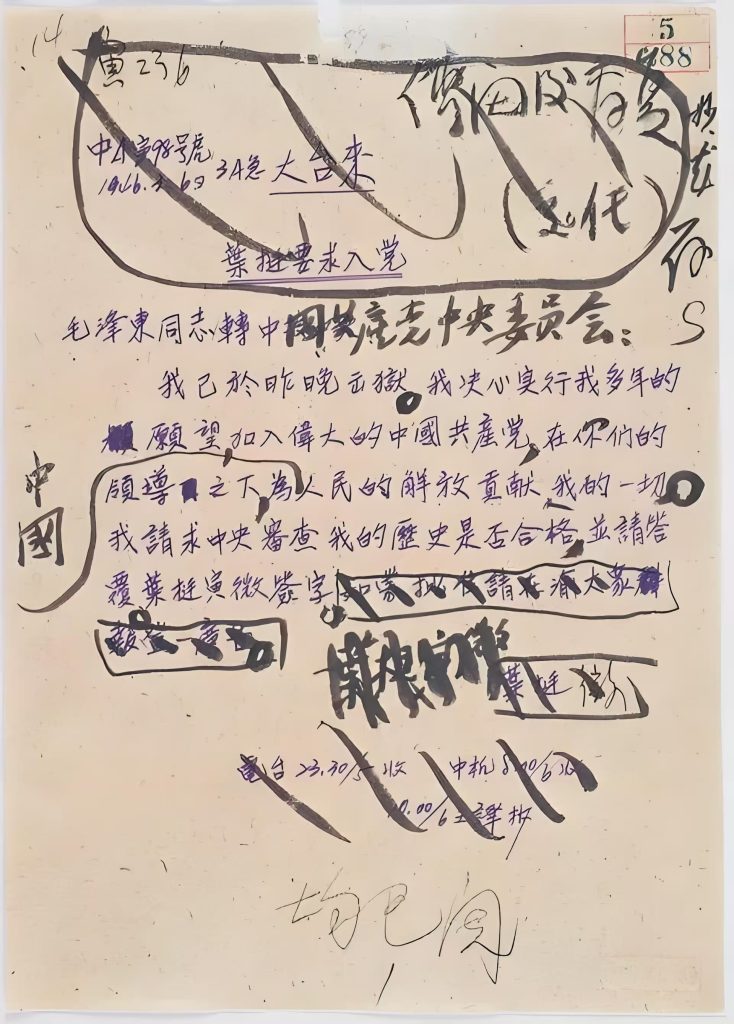

经中共中央多方营救,叶挺于1946年3月4日出狱。获释时他立即致电中共中央,重申对党的忠诚,并请求重新加入党组织。

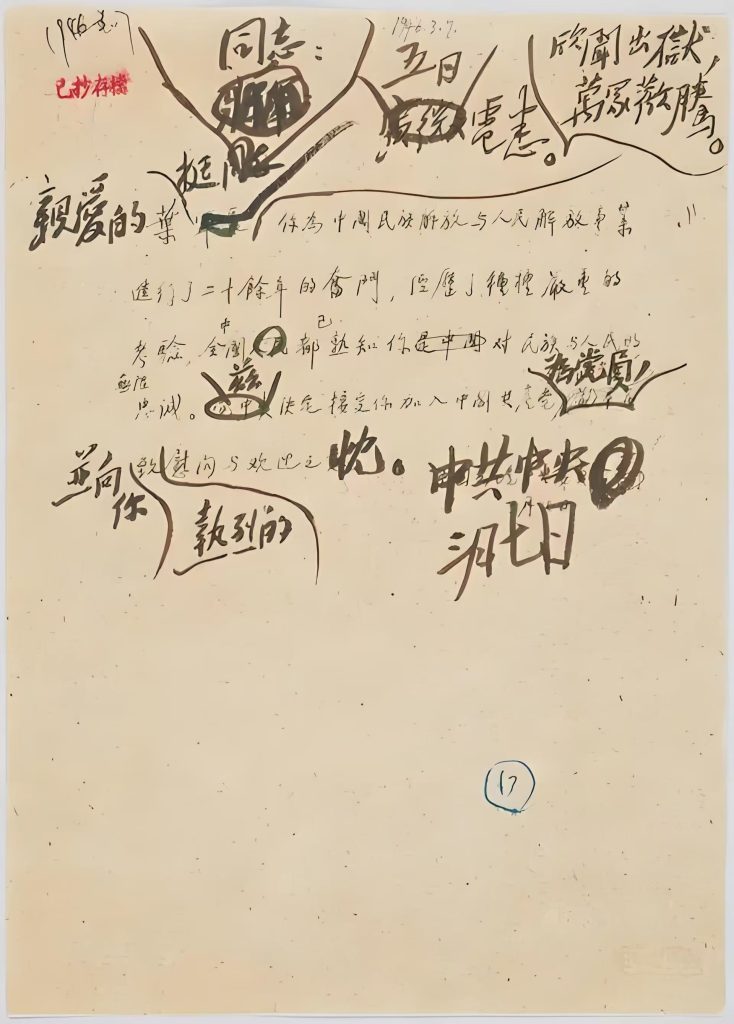

毛泽东专为此事致电董必武、王若飞:“同意叶入党”。3月7日,中共中央回电叶挺:“兹决定接受你加入中国共产党为党员”。

至此,北伐名将、红军第一任“总司令”、新四军军长叶挺终于完成了自己的心愿,由毛泽东亲自批准成为“中国共产党党员”。