滕玉平

八十年前的 1945 年,中华民族历经十四年艰苦卓绝的抗战,终于迎来了抗日战争的伟大胜利。这是近代以来中国人民反抗外敌入侵取得的第一次完全胜利,也是中华民族从深重苦难走向伟大复兴的历史转折点。站在新的历史方位,我们缅怀先烈、致敬英雄,从那段波澜壮阔的历史中汲取前行的力量,让伟大的抗战精神在新时代焕发出更加耀眼的光芒。2025 年,是抗日战争胜利八十周年。岁月如歌,历史留痕。八十年时光流转,那段烽火岁月却始终铭刻在中华民族的记忆深处。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,我们以崇敬之心回顾那段不屈的历史,向所有为民族独立和人民解放英勇献身的英雄致敬。今天我们缅怀八路军战地记者团之一杨超伦前辈,纪念抗日战争胜利八十周年,我们以文字铭记历史,以行动告慰英灵。杨超伦前辈为抗日战争、解放事业及教育事业作出了卓越贡献,他的精神将永远激励后人。

照片来源/网络感谢原摄影者

Δ 从重庆双槐踏上革命之路

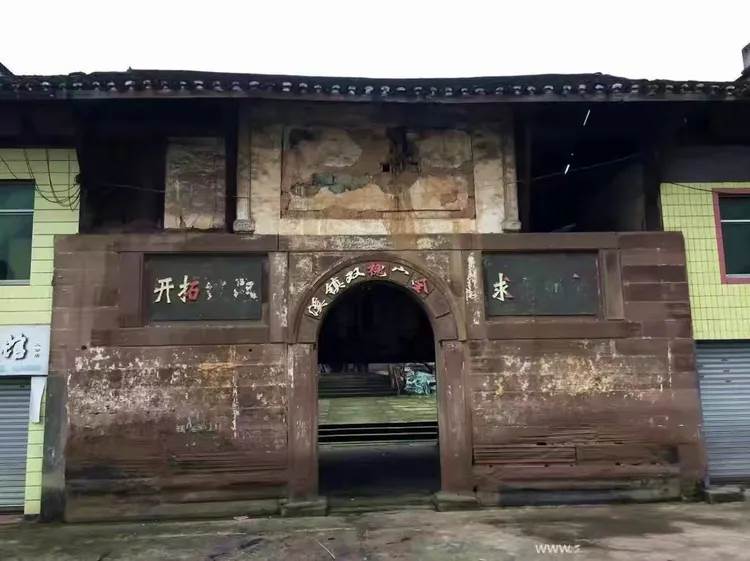

在重庆合川区双槐镇,有一座气势恢宏的百年古宅,号称杨家祠堂。这座始建于清光绪三十三年(1907 年)的建筑,不仅见证了杨氏家族的辉煌历史,也承载了那个时代人们的智慧与创造力。杨超伦,正是从这座古宅走出的英雄人物。他的诞生地,是双槐镇双槐村酢坊院子。

照片来源/杨军家原照片提供。

杨超伦八路军总部八路军首批战地团战地纪者,分到八路军120师离开延安时照的。

杨超伦,曾用名杨世煌(1918—2003),重庆合川双槐人。他自幼聪颖好学,早年就读于双槐小学,后以优异成绩考入合川一高。在高中期间,他深受班主任(地下党员)爱国进步思想的影响,立志报国。1936 年,年仅 18 岁的他投身革命,1938 年 3 月底,经邹韬奋推荐进入延安抗大四期四大队四队学习,同年 7 月加入中国共

产党。毕业后,他成为八路军总部首批战地通讯记者团的一员,用笔记录战场风云,用文字激励军民士气,留下了许多珍贵的史料。此后,他投身土地改革与教育事业,为国家培养了大批专业人才。他的一生,是忠诚于党、奉献于祖国的一生,是品德高尚、令人敬仰的一生。

杨家祠堂合川

据史料记载,1936 年 8 月,杨超伦加入重庆《人力社》;1937 年 5 月,他又投身“重庆文化界抗日救国联合会”。在中共重庆地下党负责人漆鲁鱼和民主人士金满成的领导下,他不仅组织抗日活动,还撰写文章揭露社会黑暗,宣传抗日救亡。从 1936 年至 1938

年,他在《新蜀报》和《人力》周刊发表了 50 余篇文章,其中《光明与黑暗》等作品受到广泛赞誉。1937 年 8 月,杨超伦被列入特务黑名单,1938 年 1 月收到恐吓信和警告。在党组织的安排下,他于1938 年 2 月下旬动员了 5 名热血青年,经邹韬奋、罗世文、漆鲁鱼、袁超俊介绍,从重庆出发,3 月底抵达延安,进入抗日军政大学学习。毕业后,他被分配到八路军总政治部,担任战地记者,随一二〇师参加战斗,同时撰写大量战地报道,发表于《军政杂志社》《前线画报》《解放日报》等刊物。延安革命圣地,仁人志士从此开启波澜壮阔革命奋斗史。杨超伦在抗大学习期间的照片,记录了他青春岁月的奋斗足迹,也见证了他从一名热血青年成长为革命战士的历程。军网发表的文章中,刘亚(原南京政治学院军事新闻传播系教授)高度评价了杨超伦的战地记者生涯,认为他的作品为后人研究抗战历史提供了宝贵的资料。

在延安抗大学习时照的 照片/来源杨军家原照片提供。

Δ 为民族解放“一手拿枪,一手拿笔”

八路军、新四军的军人记者既是反对侵略战争的宣传员,也是打击侵略者的战斗员,名副其实的“一手拿枪,一手拿笔”。文字、摄影记者,往往哪里打得激烈就冲向哪里。战场上牺牲的记者,把生命献给了祖国解放事业。在中华民族解放的鲜艳战旗上侵染着军人记者的鲜血!延安《解放日报》曾经用《用血换来的胜利,用血写成的通讯》加以报道。杨超伦撰写的战地通讯,如《纪念七七抗战两周年告同胞书》《纪念“八一”南昌暴动十二周年告同胞书》等,广泛张贴于根据地和游击区,极大地鼓舞了军民士气。解放战争时期,杨超伦随着刘邓大军渡黄河后接到命令,从豫西返回延安, 紧接着参加东北土改团。杨超伦从延安到东北,任东北局土改工作团团员,参与土地改革工作。为新中国的土地政策制定积累了丰富经验。作为八路军战地记者,杨超伦用笔记录了抗日战争和解放战争的重要历史瞬间,为后人留下了弥足珍贵的史料。经中国政法大学博士、云南省(昆明)财经大学老师陈玉婷查询,《大青山抗日根据地剪影》一书中收录了杨超伦发表于《八路军军政杂志》的文章,这些资料对研究抗战历史具有重要意义。解放战争时期,杨超伦调至东北局土改工作团,先后在东北财政干部学校、工业专科学校、东北工学院、哈工大、第一机械工业部干部学校、北京机械学院等单位担任领导职务,为新中国教育事业作出了重要贡献。

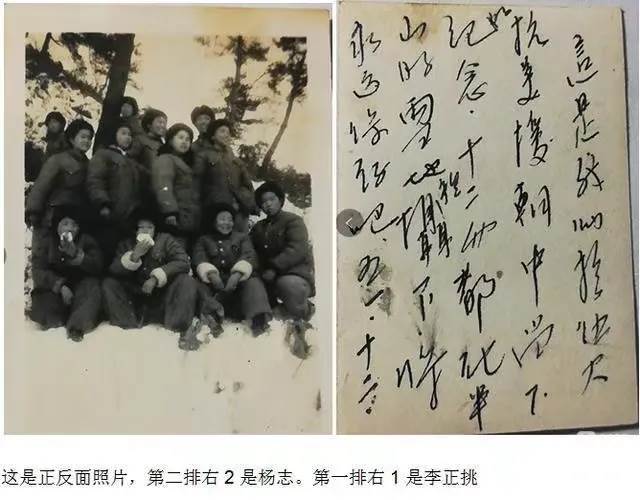

志愿军老战士风采书杨志妇夫收录进去。

Δ 红色基因代代传

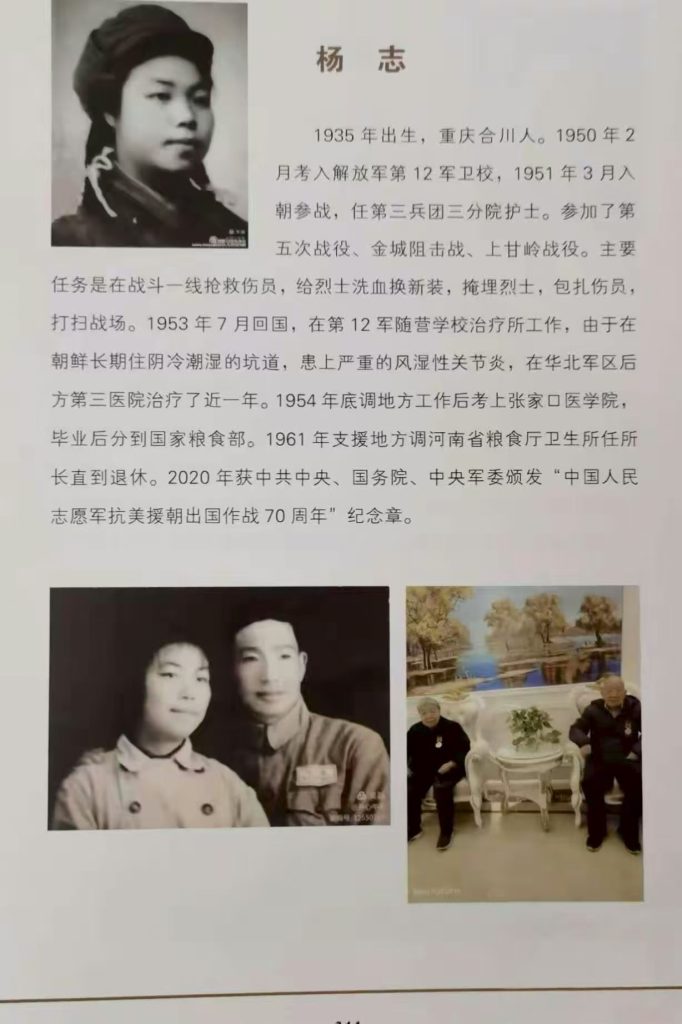

杨志1951年入朝随志愿军12军任志愿军三兵团野战三分院护士,后调12军治疗所护士。 原照片/来源开心牛牛家里。

杨超伦是一位杰出的八路军战地记者和教育家。他不仅在抗日战争时期撰写了大量鼓舞人心的战地通讯,还在解放战争时期投身土地改革工作,并在教育战线培养了大批人才。他的一生,充分体现了共产党员的革命精神与崇高风范,为后人树立了光辉榜样。杨超伦的成长史,是一部生动的教科书。他不仅是八路军战地记者的杰出代表,更是红色基因的传承者。杨超伦的堂妹杨志曾用名杨世芬1935 年 出生于双槐上游村白院墙杨家祠堂。她自幼聪慧,15 岁初中毕业后合川解放考入解放军第 12 军卫生部卫校。在北碚三花石学习期间,他都知道三堂哥杨超伦已从重庆奔赴延安。1951 年随中国人民志愿军十二军入朝参加抗美援朝,任三兵团野战医院三分院护士。参加了伍次战役、金城阻击战,上甘岭等战役。战斗,为抗美援朝胜利作出了重要贡献。

1953 年 7 月,抗美援朝停战后和战友们一起坐火车护送伤员回国,和战友们一起留 12 军随营学校治疗所工作,后在华北第三后方医院休养员。1954 年底调地方工作(没转业费)后带工资考上张家口医学院,毕业分国家粮食部 1961 年支援地方调中原省粮食厅卫生所工作,干到退休。

志愿军三兵团医院三分院是在国内成立的,院长夏全海(老红军 12 军调去的)抽调的是二野各军技术好的外科军医和护士长。当时医院三个护士长,牛玉书,男,是正护士长;还有个姓李的男护士长是副的,还有个女副护士长和国民党军医留用的,2 个外科大夫。牛玉书护士长,1931 年 9 月出生,1945 年 12 月参加工作,1945 年12 月起先后任 11 旅野战所卫生员、卫训队手术组班长,14 军 40 师教导排长,志愿军三兵团三分院护士长,组建三兵团医院三分院从二野 14 军调三分院。还有当年著名外科军医程相全,1930 年 4 月22 日生,山西晋城人。1949 在华北医科大学毕业大学生。他是 1947 年 3 月参加革命,1949-1950 年任第二野战军四兵团十院四所外科军医。当年志愿军三兵团三分院技术力量最强,医疗器械也较为齐全。

杨志是卫校第一批入朝的学员,到达医院后正好是五次战役第一阶段刚结束,任务十分繁重。当时伤员多,医院要派人去一线接伤员,随担架队走,牛护士长带队。她对杨志说:“小鬼,你也去吧,执行任务!”程相全医生也去了。杨志 16 岁,个子矮小,却动作利索,走路也快,就是和别人抬起担架来总是一高一低。为了伤员安全,牛护士长就叫杨志给伤员包扎换药,帮助抬担架中间…… 医院手术不断,在手术时伤员输水都是临时用树支做的架子。杨志就找能垫高的櫈子登上去给伤员挂输液瓶,睡觉就在坑道,也不管地上冰冷潮湿、泥尘遍布,把被子打开就睡下,条件非常艰苦!

在这种情况下,医护人员仍然以对战友生命高度负责的精神, 满腔热忱、态度认真地开展战地救治工作。牛玉书护士长工作非常严谨,对下级护士在工作上要求非常严格,他常教育护士们一线战士们流血奋战受伤到我们医院,一定要做好护理工作,并从心理安慰战士们减轻他们痛苦!在医院里,每日手术不断,程相全医生主刀, 牛护士长当助手,天天连轴转,一天休息三、四个小时都是多的! 程相全军医经常说时间就是生命、要跟时间赛跑,抢救伤员!

杨志在大家感染下,很快成熟起来,成了一个热情勤快、人见人爱的好护士。护士长说小鬼去炊事班帮厨,杨志就乐呵呵地前去干活,刷锅、洗碗、等,还学会了炒特种鸡蛋。所谓特种,实际上是国内为支援抗美援朝前线而研制的压缩鸡旦粉,像白面一样,装在罐头瓶里,打开后取出少量加水调好,放在锅里炒一下就成鸡旦了。这就是当年给到伤员最好的营养品。医务人员不准吃,是留给伤员的。

金城防御战为加强营包扎所,团,师三级医疗单位的技术力量。抽出三兵团三分院医护人员到一线支援每次都抽到杨志年龄小动作快业务好。(因杨志是十二军卫校分配到三兵团医院的(每次支援一线 12 军任务领导都叫杨志去)。个低敏捷牛玉书护士长带队或李副护士长带队(李砚田是河南林县人)基本上都是程相权外科军医带上政治可靠的军医去一线支援!国民党留用的当时大家叫他罗医官在医院值班!

营包扎所,以营卫生所及营非战斗员至少 7 人组成,分为中心组和派出组,主要任务是掌握担架力量,及时将连、排阵地伤员接回来; 根据任务需要随时以派出组加强主要方向连队的救护工作,并做好伤员的辅助包扎和转运。

团救护所,由团卫生队、担架连及部分勤务人员组成,分为中心组和机动组,各组均设收容分类组、绷带组、后送组、掩埋组、轻伤组。团救护所随时加强营的救护工作,通常在距阵地 4~12 公里处展开。

师医院,分为收容分类组、重伤组、轻伤组、后送组、健康队, 主要任务是执行战地初步治疗、观察和后转,距阵地 10~30 公里处展开。

军医院,分为收容分类队,外科队,内科队和后送队 4 个组织,其任务是机动、收转,并将一部分转来的伤员留治。

金城防御战中;在通风条件极差的坑道手术室中,充满了血腥味、汗臭味。为了抢救战士们的生命,杨志和其他医护人员挥汗如雨, 不休不眠,坚持几天几夜,直到抢救完最后一名伤员。

就是这种条件,对于经历过五次战役“医无定所”的医护人员来讲,已很知足了。

上甘岭战役; 三兵团医院三分院抽医护人员紧急支援十二军野战医院由牛玉书护士长带队。本来十二军分院接的任务接收 300 个伤员。没想到一展开呼呼啦啦一下子来了 800 多个伤员,前面还在不断的来……

在一个叫獐谷的地方,每条山沟,每片树林都躺满了伤员。一排排浑身血污,满脸漆黑的伤员在那儿,不哼不叫有个别的实在痛得难受呻呤儿声,这时旁边马上有人说,叫什么,大家谁不痛!叫唤的人马上紧咬嘴唇,不再叫唤。可是,不多久他们就永远地“睡”过去了。当时对伤员的救护工作,是每个护士负责一条山沟。这些伤员在前沿只是经过连队卫生员简单的止血,包扎处理,现在虽然转下来了,抢救工作的紧张程度与强度可想而知……

为了减少伤员在运输途中的死亡,12 军 31 师野战医院派 5 名

医护人员去菊亭开设前沿救护所。结果在运动途中,就牺牲 3 人。没办法,前沿救护只能靠连队卫生员了。在国内战争中,一个

连队只有一个卫生员,但在上甘岭,一个连队配 4 个卫生员,还不够用。可见上甘岭战役作战中艰苦和残酷激烈,十二军是刚刚从金城前线下来,又匆匆奔向上甘岭战场的……

原照片/来源牛燕燕家提供。

为了照顾好伤病员,三兵团野战医院三分院的医护人员,每到一地,都要在沟沟岭岭,挖一些防空洞。在零下 30℃多度的寒冬,为了保证“三热”:即让伤病员们住热、食热、穿热。他们上山打柴,烧木炭。用具缺,他们设法,自己动手,把罐头盒剪好,把扎手的边边磨制成碗;用树枝做成筷子;用洋铁片做成饭匀;用蛋粉盒做成水壶;用炒面箱做成饭筒、洗脸盆;用缴券来的罐头筒做成大小便器;就连查看病房的灯,也是两个罐头盒做成的。这种灯做得十分精巧,当敌人飞机一来,把上面那个罐头盒一扣,罩住下面那个罐头盒,外面看不见光亮了。没有热水袋,医护人员就先把石头烧热,然后用洗干净的破棉花、破布包起来,放在病员被窝里。

伤员们送到三兵团三分院野战医院时,大都满身血污,脸如黑炭, 衣服撕成了布条。医护人员给他们擦洗干净,换上干净衣服(这些衣服大都是牺牲了的战士的,战士牺牲后)医护人员将其换下来的衣服洗干净,专门留给后来的伤员换穿),将所有的包扎打开,轻伤员更换敷时药。

重伤员该动手术的要动手术,并登记伤票。所谓伤票,就是登记下来连、营、团三级对伤口的处理,以及野战医院对伤口的处理,主要是建立受伤档案,为以后伤员的伤情提供资料。

对于伤员后送,医务部门作了一系列严格的规定;伤员必须彻底止住血,才能后送;骨折的,必须有夹板,或上好了石膏,才能后送。有生命危险的,不准后送;内脏器官受伤,没有得到妥当处理的,不准后送。

送往野战医院的伤员常因失血过多,生命垂危,急需输血。这种时候哪去找血?于是只得从医护人员身上抽血。往往一场战斗下来, 几乎所有的医护人员都抽个遍。 每次输血,医护人员都争先恐后地伸出自己的手“输我的,输我的!”输完后喝点生理盐水,有时上级发一个罐头“补充营养谁也没把输血当作回事。就是那么个罐头,也是三、五个人嘻嘻哈哈地分吃了。

坑道经常不够用,三兵团三分院在牛玉书护士长的带领下,医生护士和医院警卫班一起挖坑道、男同志挖.女同志往山下拖树。但凡是弯腰的活,牛护士都好叫杨志,因为她个低不费事,高个子弯腰难受。当年医院战友开玩笑:小鬼个子而低,也有个子低的好处……

志愿军三兵团三分院牛玉书男护士长带领大家在朝鲜山上砍树建坑道。右下角女兵杨志。(第一排左带帽眼往山上看的是牛玉书护士长)原照片来源开心牛牛家里!

当年医院在山上有警卫班站一线岗,医务人员站二线岗,坑道里有医生护士值班看伤员。站二线岗夜里气温骤低冻的很,夜间巡逻怕特务上山打信号弹引来飞机轰炸,冬天晚上零下二十、三十多度,即使春天也还是寒气逼人,零下十多度。要防止敌伪特务的破

坏、放火、盗贼的暗算等诸多敌情的发生。在零下 40 多度,迎着刺骨寒风夜间巡逻的女护士们,一样奋战在大山上夜间巡逻线上。

由于严寒、潮湿、劳累,杨志的双腿患上了较严重的关节炎, 还连日发烧,扁桃体发炎,不得不做了手术。但她还是一直坚持工作,直到 1953 年 7 月份抗美援朝停战后,程相全军医、牛玉书护士长、李砚田副护士长、杨志护士,四人调志愿军十二军治疗所,后坐火车护送伤员回到祖国。

回国后到达河北高邑随校治疗所工作一段时间,由于当年在朝鲜战场零下将进 40 度寒冷环境落下的病根,她老发烧,双腿关节痛, 年底转院到华北第三后方医院,住了近一年医院治疗风湿性关节炎, 1954 年底医院领导找杨志谈话说:第一,出院你可回原部队十二军, 己在渐江金华一带;第二、抗美援朝战争刚结束,正在恢复经济建设, 你可以就地调到地方工作。杨志想双腿有风湿性关节炎,回原部队给组织找麻烦,就选择了第二条,就地调动地方工作。

多么可爱的志愿军女兵啊,他们为了保卫国家,奉献了美丽的青春,甚至生命!

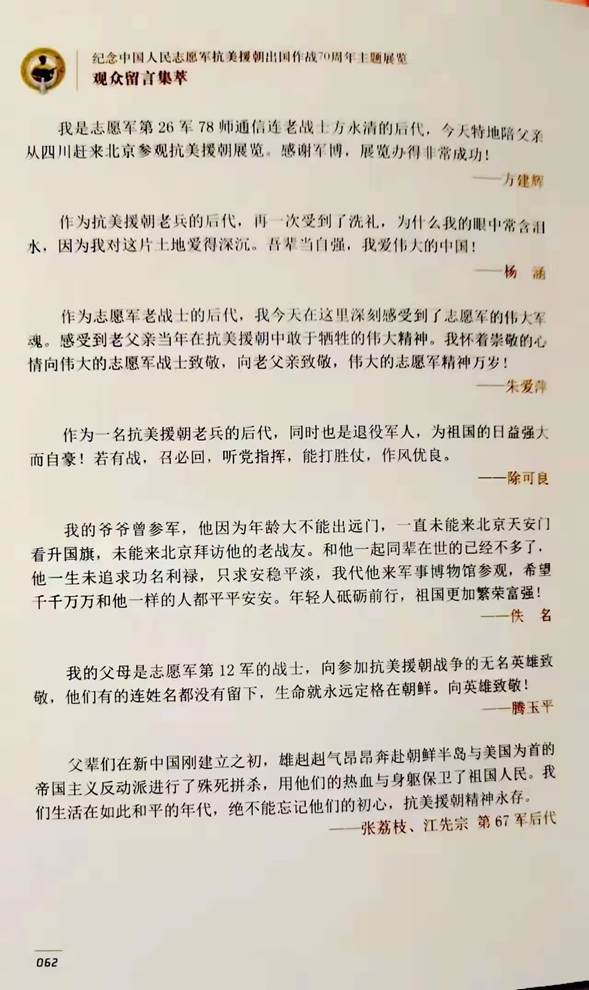

杨志后代去北京军博参观中国人民志愿军出国 70 周年展览留言收录军慱书中。书来源在开心

北京中国人民军事博物馆举办展览:纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览观众留言集萃杨志后代留言收录在书里!

我的父母是志愿军第12军的战士,向参加抗美援朝战争的无名英雄致敬,他们有的连姓名都没有留下,生命就永远定格在朝鲜。向英雄致敬!

–腾玉平在实现中华民族伟大复兴的征程中,我们正进行着具有许多新的历史特点的伟大斗争。从脱贫攻坚的历史性成就到科技创新的重大突破,从疫情防控的人民战争到维护国家主权安全的坚定行动, 无不需要弘扬抗战精神。上甘岭精神,新时代的“抗战精神”,既是面对风险挑战的勇气,也是改革创新的智慧;既是攻坚克难的毅力,也是团结协作的胸怀。让我们以史为鉴,用抗战精神,上甘岭精为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。