钟良

1956年7月随李富春团长赴莫斯科与苏联谈判

投身新中国航空工业建设

1951年4月,党中央制订了航空工业“从修理到制造”的方针,要求尽快建立航空工业,为保卫祖国的空军提供有力保障。航空工业建立初始的首要任务是修理,全力保证抗美援朝中志愿军空军的作战能力。1952年冬,油江在抗美援朝的炮火硝烟中投身伟大的社会主义建设事业,参与组建新中国的航空工业,由华北空军调到二机部四局(后来的航空工业局),被任命为四局副局长,主抓航空发动机的生产技术工作。油江来自抗美援朝前线,深知修理对保持空军实力的重要,全身心投入航空装备修理的组织管理工作中。到1957年年底,航空工业共修理飞机3291架,修理航空发动机13种,共14248台。

1954年我国航空工业在积累修理经验的基础上已具备了一定的制造能力。8月,331厂(今中航发株洲南方公司)制造出新中国第一台航空发动机M-11,毛主席亲笔签发嘉勉信。后来,油江在组织试制首批喷气式发动机时,率工作组深入410厂(今中航发沈阳黎明公司)了解情况,协助工作,于1956年6月试制出我国第一种喷气式发动机BK-1Φ,为国产56式喷气式歼击机(歼5)装上了国产发动机,并投入成批生产。

航空发动机仿制成功后,四局领导提出:当时的制造只是按照苏联技术资料复制而已;中国航空工业的根本出路在于建立自己的科研机构,自己搞研究与自行设计。于是,在1956年国家制定12年科技发展规划时航空工业方面提出分三个阶段建设17个研发机构。当时已年届“不惑”的油江跟随李富春副总理和赵尔陆部长组成的代表团赴苏谈判,希望苏联援建我国航空发动机和空气动力两个研究院,遭到冷遇。回国后,四局决心独立自主搞科研。1956年8月由航空工业局直接领导的飞机设计室和发动机设计室分别在沈阳飞机厂和发动机厂组建,用两年时间自行设计制造的喷发-1A发动机,安装在我国独立设计出的第一架喷气式飞机歼教-1上试飞成功。

由于我国工业底子薄弱,加强航空科学研究和建立统一的研究机构显得更加迫切。1960年12月中央军委宣布组建六、七、十院,将航空工业的研究所、设计所划归六院(中国航空研究院),属军队领导,工业部门只搞生产。当时工业部门有不同意见,上级最后同意工业部门可以搞改进改型。可是改进改型也不能脱离研究发展。六院成立之后,航空科研体制走入“两分两合”的动荡时期,直到1973年部院再次合并,科研生产两家结合,从此我国的航空科研事业才进入稳定发展时期。

油江坚决主张科研与生产相结合,认为企业如果没有发展产品的能力必然死路一条。就在“部院分家”之后,企业为了生存纷纷成立“厂属设计所”,油江对部里和厂所提出的研发方案总是持支持态度。在组织活塞-8(651型)发动机的试制中,他不仅下厂蹲点,还亲自动手,现场指挥,仅用两年时间就使产品定型转入成批生产,以后这个产品成为首批大量用于民航的国产发动机。

1959年11月,油江陪同国家领导人在410厂参观

坚决捍卫“质量第一”

油江来自空军,深知质量问题对空中安全的危害,一直对质量工作抓得很紧。1958年“大跃进”运动中破坏了航空产品科学、合理的规章和制度,给航空产品质量带来巨大灾难。油江当即要求起草整顿产品质量的紧急指示,还亲率工作组到410厂督促狠抓质量整顿。他冒着政治风险题写了“质量第一”的巨大横幅挂在122厂(今中航工业哈飞)装配车间。就在质量整顿工作初见成效之际,贯彻“庐山会议”精神,油江狠抓整顿质量反倒成了右倾反党的一大罪状,工作组半途撤回北京,接受批判。1960年涡喷-6质量隐患终于大爆发,贺龙元帅视察410厂、120厂,对产品质量下降提出严厉批评,在国防工业三级干部会议上提出“推倒重来,优质过关,重新试制”,力挽航空工业“一年生产,三年翻修”的严重后果。

“文化大革命”给航空产品质量带来第二次更加严重的灾难。当时领导干部被打倒,技术干部下放,管理制度被称为修正主义的“管、卡、压”,大搞高指标使航空产品再次遭劫。420厂(今中航发成都公司)军管会为了在产量上赶超410厂,大搞人海战术,号召大人小孩齐上阵,大打群众战争。已逾“知天命”之年的油江在1970年冬被下放到该厂“劳动改造”。他和其他同志目睹这种状况非常担忧,不顾个人荣辱向军管会领导反映质量问题,认为这样做,产品出厂要出大问题。但军管会领导答复他:“你们几年不工作了,不了解情况,你们过去搞的是洋框框的修正主义那一套,我们搞的是新鲜事物,你们不要多嘴。”结果该厂制造的涡喷-6发动机出现严重的质量问题,从1966年到1972年造成飞行等级事故39起(含国外3起),9908台涡喷-6返厂。直到周总理亲自召开航空产品质量问题汇报会,部署开展第二次大规模的整顿质量工作,情况才得以好转。

1960年11月,油江陪同贺龙到哈尔滨飞机制造厂视察

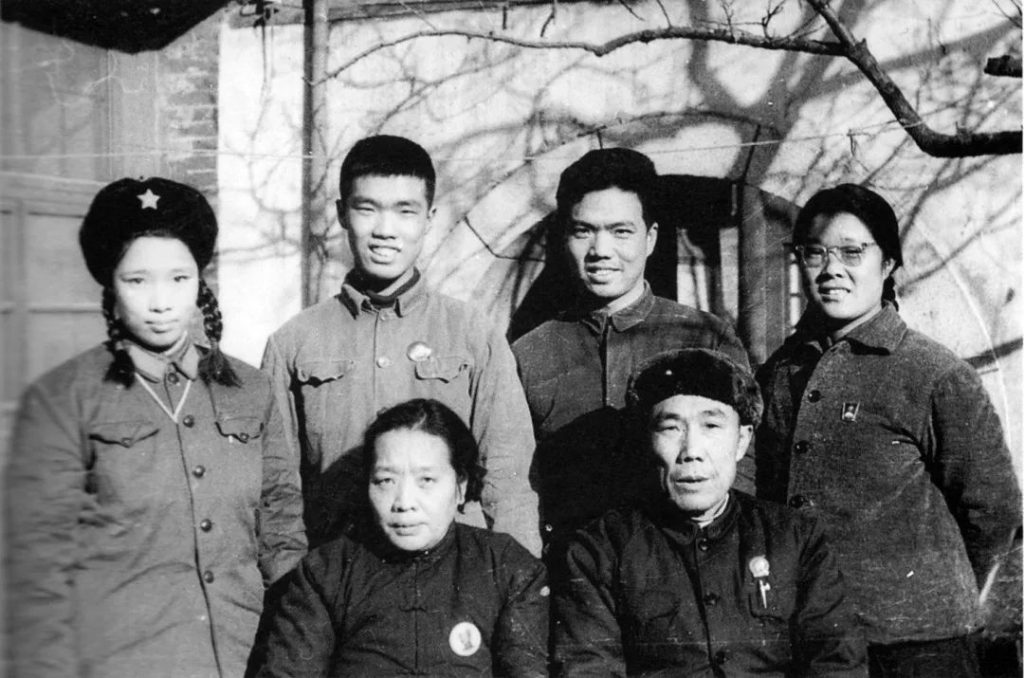

1971年油江全家合影

END

来源:《航空档案》2022年10月总第390期