江和平

(本文为2015年89岁的解放军情报干部范海保,记录他在军委二局跟随党中央、毛主席从西柏坡到中南海的亲身经历)

1949年初,中共中央所在地西柏坡。这是河北省平山县境一个普通的小山村,党中央、毛主席在这里运筹帷幄,决胜千里,做出了一系列决定中国命运的重大决策。当时,我在中央军委三局工作,这是一个直接为党中央、毛主席服务,保障全国各地党政军首长、机关进行无线电通信联络的部门,地位、作用非常重要。

1949年对我来说是极不平凡的一年。我们跟随党中央、毛主席,从西柏坡到中南海,从“三大战役”到新中国开国大典。回顾当年那些激情燃烧的瞬间、战斗生活情景、光荣与幸福的美好记忆,激动不已,终生难忘。

“三大战役”中的“红色电波”

1948年9月12日 至1949年1月31日,中共中央、中央军委在西柏坡指挥了辽沈、淮海、平津三大战役。其间,中央军委三局与中央军委二局,运用无线电技术手段,出色完成了大决战中战役组织指挥的通信联络与洞察敌情的情报保障两大艰巨任务,为决战胜利作出了重要贡献。当时,我所在的中央军委三局无线电通信总台及其下属的集中收、发信台,分别驻在西柏坡附近的通家口、东柏坡、燕尾沟、窑上等地,总台共有200余名报(机)务人员,50余部缴获的美制收、发报机,与战役有关大战略区、野战军前委、野战兵团、纵队,以及蒋管区我地下党组织等约59家联络对象,实施昼夜24小时不间断无线电通信,任务十分繁重艰巨。电台报房,每日电报像雪片一样来来往往,报量之多,等级之高,时效之急,均为平目工作量之最。其中,关于电报等级,按规定,以A表示,共划分为5级:1A为平报,限3日内发出;2A为急报,限2日内发出;3A为加急报,限1日内发出;4A为特急报,限6小时内发出;5A为火急报,限即刻发出,分秒不得有误。战役最紧张的时候,4A和5A报特别多,其中,不少电报是毛主席、周副主席亲自起草签发的。据统计,大决战中,毛主席亲自起草的电报,就有230份之多(辽沈77份, 淮海64份,平津89份)。战役过程中,电台、人员、机器,均处于超负荷工作状态,争分夺秒,不顾一切,忘记疲劳和饥饿,值守操作,排障克险,不知度过了多少不眠之夜。然而,凡是在党中央、毛主席身边工作的人都心知肚明,在西柏坡最繁忙、最劳累、最辛苦的,莫过于毛主席和他的战友们。他们日理万机,日夜操劳,废寝忘食,呕心沥血……当时,我所在的东柏坡发信台工作间与毛主席五大书记所在的西柏坡土坯房农家大院(人称中央大院),近在咫尺,我们每天晚上都能看见领袖们房间里透射出来的灯光,彻夜不熄…..

中央军委二局,驻西柏坡附近的东、西岗南、尚家湾等地,其驻地周边的高架天线,用树枝、植被等遮蔽伪装起来,远远望去,就像一棵棵枯树立在那里,并不引人注意。殊不知,这就是那个曾被毛主席誉为“党的耳目”的军委二局。

军委二局,在“三大战役”中,大力开展对敌无线电技术侦察,工作出色,成绩斐然。仅以淮海战场为例,战役期间,组织精干人员、器材,严密控制了国民党军各兵团,上对蒋国防部、徐州华中“剿总”,下对各军,共120座电台的无线电通信,获取了大量重要情报,包括敌战略意图、实力、部署、调动、装备、补给、士气等。侦抄了各路敌军的大量密报,破译了多种高级密码,圆满完成了情报保障任务,受到党中央、中央军委和“总前委”首长的高度赞许。

与五大书记一起看京剧

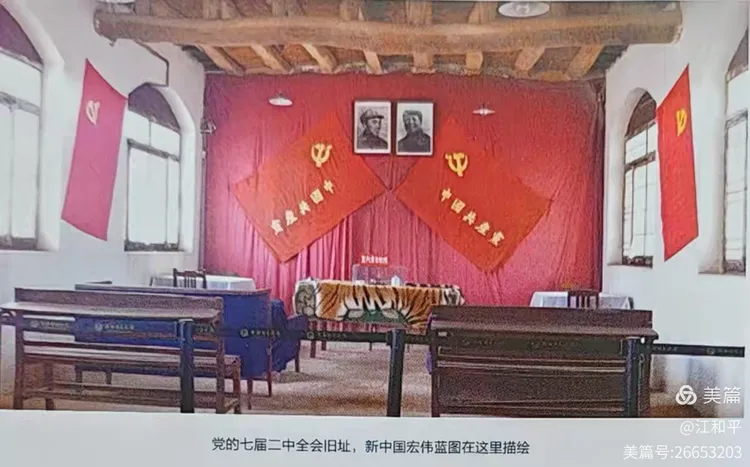

1949年3月5日至13日,中共中央在西柏坡召开七届二中全会。全国各地、各战区的党政军首长云集西柏坡,小小的山村空前热闹起来。与会首长们在西柏坡农家土坯房里的土炕上,有的好几位挤住一起,心情愉悦,十分高兴。会议期间,每天傍晚,饭后休闲空隙时间里,首长们俩一对,仨一伙,在村边、地头、田间小路上散步,他们兴致勃勃、谈笑风生,不时发出爽朗的笑声。我第一次目睹了仰慕已久、闻名遐迩的彭德怀、贺龙、陈毅、邓小平、聂荣臻、林彪、罗瑞卿、王震等身经百战、战功赫赫的大将军们。

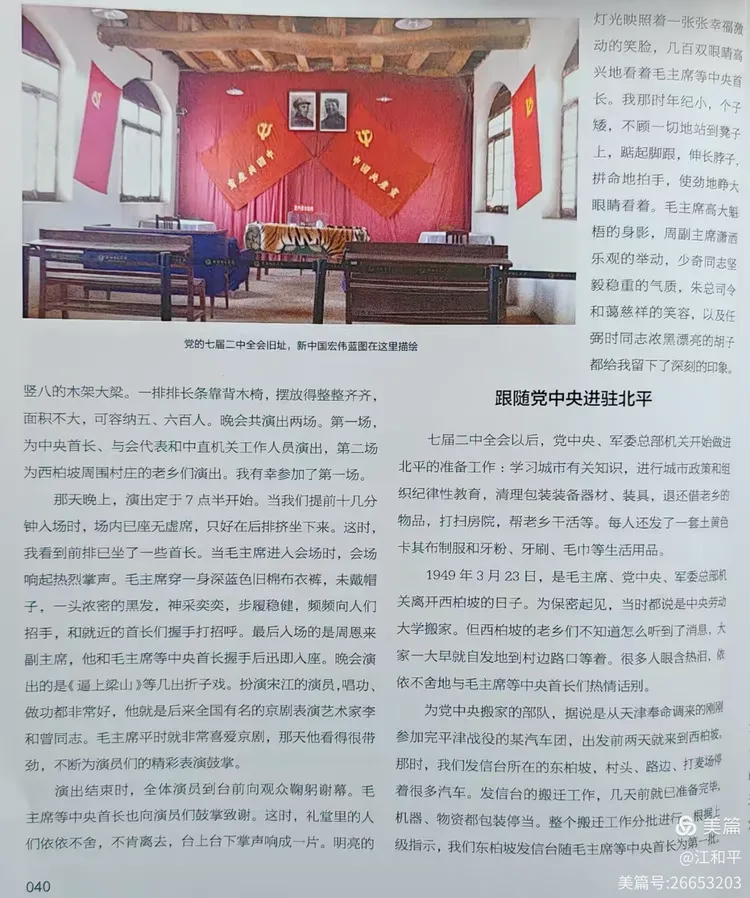

会议期间,华北军区派出京剧团到西柏坡为与会代表慰问演出。演出在我们东柏坡发信台附近的中央礼堂举行。这个礼堂是1947年5月刘少奇同志、朱德总司令率领中央工委来到西柏坡后,为当年7月召开的全国土地会议而组织工委机关干部战士和部分老乡突击建造起来的,比较简陋,土石砌墙,两廊有两排木头柱子,顶棚上露着横七竖八的木架大梁。一排排长条靠背木椅,摆放得整整齐齐,面积不大,可容纳五、六百人。晚会共演出两场。第一场, 为中央首长、与会代表和中直机关工作人员演出,第二场为西柏坡周围村庄的老乡们演出。我有幸参加了第一场。

那天晚上,演出定于7点半开始。当我们提前十几分钟入场时,场内已座无虚席,只好在后排挤坐下来。这时,我看到前排已坐了一些首长。当毛主席进入会场时,会场响起热烈掌声。毛主席穿一身深蓝色旧棉布衣裤,未戴帽子,一头浓密的黑发,神采奕奕,步履稳健,频频向人们招手,和就近的首长们握手打招呼。最后入场的是周恩来副主席,他和毛主席等中央首长握手后迅即入座。晚会演出的是《逼上梁山》等几出折子戏。扮演宋江的演员,唱功、 做功都非常好,他就是后来全有名的京剧表演艺术家李和曾同志。毛主席平时就非常喜爱京剧,那天他看得很带劲,不断为演员们的精彩表演鼓掌。

演出结束时,全体演员到台前向观众鞠躬谢幕。毛主席等中央首长也向演员们鼓掌致谢。这时,礼堂里的人们依依不舍,不肯离去,台上台下掌声响成一片。明亮的灯光映照着一张张幸福激动的笑脸,几百双眼晴高兴地看着毛主席等中央首长。我那时年纪小,个子矮,不顾一切地站到凳子上,踮起脚跟,伸长脖子,拼命地拍手,使劲地睁大眼睛看着。毛主席高大魁梧的身影,周副主席潇洒乐观的举动,少奇同志坚毅稳重的气质,朱总司令和蔼慈祥的笑容,以及任弼时同志浓黑漂亮的胡子都给我留下了深刻的印象。

跟随党中央进驻北平

七届二中全会以后,党中央、军委总部机关开始做进北平的准备工作:学习城市有关知识,进行城市政策和组织纪律性教育,清理包装装备器材、装具,退还借老乡的物品,打扫房院,帮老乡干活等。每人还发了一套土黄色卡其布制服和牙粉、牙刷、毛巾等生活用品。

1949年3月23日,是毛主席、党中央、军委总部机关离开西柏坡的日子。为保密起见,当时都说是中央劳动大学搬家。但西柏坡的老乡们不知道怎么听到了消息,大家一大早就自发地到村边路口等着。很多人眼含热泪,依依不舍地与毛主席等中央首长们热情话别。

为党中央搬家的部队,据说是从天津奉命调来的刚刚参加完平津战役的某汽车团,出发前两天就来到西柏坡。那时,我们发信台所在的东柏坡,村头、路边、打麦场停着很多汽车。发信台的搬迁工作,几天前就已准备完毕,机器、物资都包装停当。整个搬迁工作分批进行。根据上级指示,我们东柏坡发信台随毛主席等中央首长为第一批。约有十几辆车,首长们都乘坐小、中吉普车,几辆卡车负责运送机关工作人员、行李和中央警卫分队。

3月23日上午10时许,我们乘坐的卡车,早于毛主席等中央首长们之前先行出发。车队浩浩荡荡,沿着高低不平的马车路行进,车辆之间,尽管拉开了距离,但因是土路,车到之处,尘土飞扬,我们坐在敞篷卡车上,吃了不少灰尘。担负党中央首长、机关行军安全警卫任务的部队,是奉命从平津前线调来的,他们风尘仆仆全副武装,沿道路两侧拉开距离,面朝外持枪站立,护送车队,绵延十几里,直到进入平原地带。战士们身着土黄色棉军服,头戴护耳皮帽,脚蹬高腰帆布胶底大头靴,背着标准的行军背包,紧扎的腰带,溜齐的绑腿,一个个精神抖擞,英姿勃勃,红黑结实的脸庞上,流露出一种光荣自豪的表情。不久车队到了大平原,道路也平展了,一望无际的田野,大家顿觉心旷神怡,心胸开阔起来。汽车也加快了速度,一路上行军非常顺利,当天傍晚到达唐县以北的淑闾村,就地宿营。住下后打开电台进行联络。第二天上午继续行进,经过河北省保定市的时候,没有停留,穿城而过。保定是当时河北省省会,1948年11月解放时,市区未遭大的破坏,几个月时间,生产、生活恢复得很快。我们一边行驶,一边浏览市容。街道两旁商店很多,小商、小贩,形形色色的人, 熙熙攘攘,南来北往,挺热闹。过了保定,经徐水、定县,下午到达涿县,稍作停留,翌日(25日)凌晨2时,毛主席等中央首长从涿县改乘火车(叶剑英、滕代远从北平到涿县来接毛主席等中央首长们的专列),6时许抵达北平清华园火车站,17时在西苑机场,参加北平社会各界、民主党派人士欢迎和阅兵仪式,当晚进驻香山。中央机关和军委一、二局机关也一同人驻。25日上午,我们其余人员和军委三局机关继续乘汽车行进。从涿县到北平100多华里,当天下午即抵达北平,后进驻西山八大处。军委三局机关、通信总台、集中收发信台就在此及其附近的魏家村驻扎和办公。

参加新中国开国大典

1949年10月1日,新中国诞生的大喜日子。北京天安门广场举行盛大的庆祝大典。这一天,天空晴朗,风和日丽。凌晨,天刚蒙蒙亮,我们魏家村发信台前往参加庆典活动的七、八位党团员男女青年,身着新军装,携带干粮,兴高采烈,步行到八大处通信总台集中,并与军委三局机关的队伍汇合,然后徒步行进。我们迈着整齐的步伐,精神抖擞,一路高唱着《没有共产党就没有新中国》《解放区的天是明朗的天》《咱们工人有力量》,从复兴门入城,沿着西长安街,进抵天安门广场。那时的天安门广场,面积不大,东、西、南三面都有围墙,东、西各有一座牌楼和券门三阙,称为东西三座门,置于太庙(劳动人民文化宫) 和中山公园前。我们被引领至西三座门里侧的指定地点。

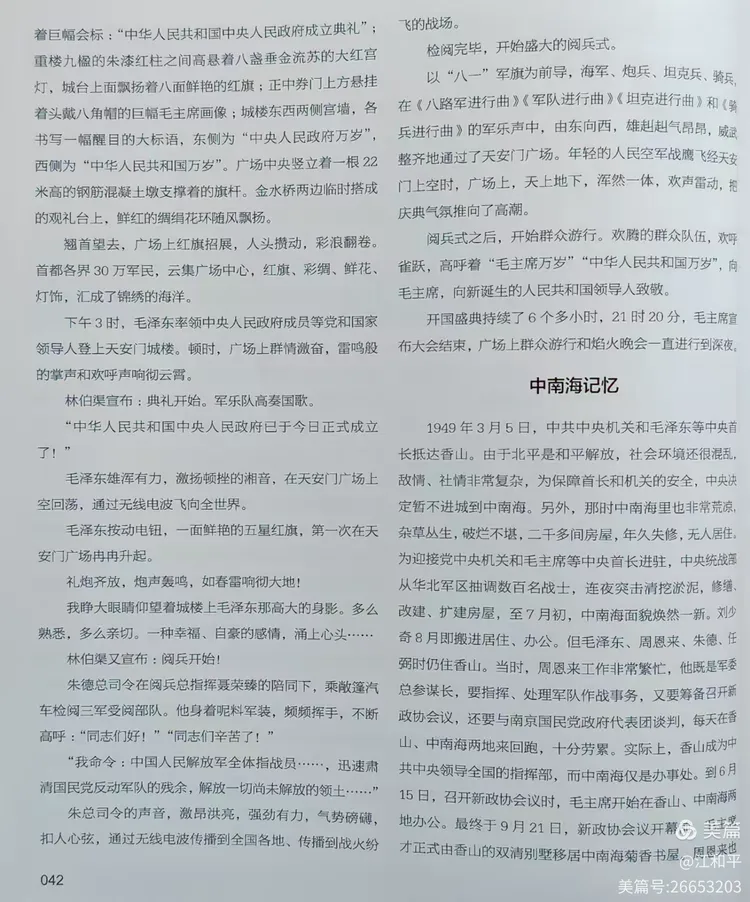

节日的天安门城楼,被装饰得五光十色,光彩夺目,原来斑斑驳驳的宫墙被粉刷得焕然一新。城楼内檐上悬挂着巨幅会标:“中华人民共和国中央人民政府成立典礼”; 重楼九楹的朱漆红柱之间高悬着八盏垂金流苏的大红宫灯,城台上面飘扬着八面鲜艳的红旗;正中券门上方悬挂着头戴八角帽的巨幅毛主席画像;城楼东西两侧宫墙,各书写一幅醒目的大标语,东侧为“中央人民政府万岁”,西侧为“中华人民共和国万岁”。广场中央竖立着一根22 米高的钢筋混凝土墩支撑着的旗杆。金水桥两边临时搭成的观礼台上,鲜红的绸绢花环随风飘扬。

翘首望去,广场上红旗招展,人头攒动,彩浪翻卷。首都各界30万军民,云集广场中心,红旗、彩绸、鲜花、 灯饰,汇成了锦绣的海洋。

下午3时,毛泽东率领中央人民政府成员等党和国家领导人登上天安门城楼。顿时,广场上群情激奋,雷鸣般的掌声和欢呼声响彻云霄。

林伯渠宣布:典礼开始。军乐队高奏国歌。

“中华人民共和国中央人民政府已于今日正式成立了!”

毛泽东雄浑有力,激扬顿挫的湘音,在天安门广场上空回荡,通过无线电波飞向全世界。

毛泽东按动电钮,一面鲜艳的五星红旗,第一次在天安门广场冉冉升起。

礼炮齐放,炮声轰鸣,如春雷响彻大地!

我睁大眼睛仰望着城楼上毛泽东那高大的身影。多么熟悉,多么亲切。一种幸福、自豪的感情,涌上心头……

林伯渠又宣布:阅兵开始!

朱德总司令在阅兵总指挥聂荣臻的陪同下,乘敞篷汽车检阅三军受阅部队。他身着呢料军装,频频挥手,不断高呼:“同志们好!”“同志们辛苦了!”

“我命令:中国人民解放军全体指战员……,迅速肃清国民党反动军队的残余,解放一切尚未解放的领土……”

朱总司令的声音,激昂洪亮,强劲有力,气势磅礴,扣人心弦,通过无线电波传播到全国各地、传播到战火纷飞的战场。

检阅完毕,开始盛大的阅兵式。

以“八一”军旗为前导,海军、炮兵、坦克兵、骑兵,在《八路军进行曲》《军队进行曲》《坦克进行曲》和《骑兵进行曲》的军乐声中,由东向西,雄赳赳气昂昂,威武整齐地通过了天安门广场。年轻的人民空军战鹰飞经天安门上空时,广场上,天上地下,浑然一体,欢声雷动,把庆典气氛推向了高潮。

阅兵式之后,开始群众游行。欢腾的群众队伍,欢呼雀跃,高呼着“毛主席万岁”“中华人民共和国万岁”,向毛主席,向新诞生的人民共和国领导人致敬。

开国盛典持续了6个多小时,21时20分,毛主席官布大会结束,广场上群众游行和焰火晚会一直进行到深夜。

中南海记忆

1949年3月5日,中共中央机关和毛泽东等中央首长抵达香山。由于北平是和平解放,社会环境很混乱,敌情、社情非常复杂,为保障首长和机关的安全,中央决定暂不进城到中南海。另外,那时中南海里也非常荒凉,杂草丛生,破烂不堪,二千多间房屋,年久失修,无人居住。为迎接党中央机关和毛主席等中央首长进驻,中央统战部从华北军区抽调数百名战士,连夜突击清挖淤泥,修缮、改建、扩建房屋,至7月初,中南海面貌焕然一新。刘少奇8月即搬进居住、办公。但毛泽东、周恩来、朱德、任弼时仍住香山。当时,周恩来工作非常繁忙,他既是军委总参谋长,要指挥、处理军队作战事务,又要筹备召开新政协会议,还要与南京国民党政府代表团谈判,每天在香山、中南海两地来回跑,十分劳累。实际上,香山成为中共中央领导全国的指挥部,而中南海仅是办事处。到6月15日,召开新政协会议时,毛主席开始在香山、中南海两地办公。最终于9月21日,新政协会议开幕前,毛主席才正式由香山的双清别墅移居中南海菊香书屋。周恩来也于10月初从香山搬到中南海西花厅。到当年11月,中共中央首长和机关全部迁至中南海。军委总参谋部代总参谋长聂荣臻带一个工作班子进入中南海居仁堂办公,军委总部其他机关分散至市区的一些地方(寺院、四合院)居住办公。国庆大典以后,新中国百废待兴,党中央面临的内政、外交任务异常繁重。当时,中央军委三局通信总台设在西山八大处,离香山只有几公里。但中央首长和机关进驻中南海后,与通信总台相距20多公里,两地来往取送电报极不方便,故决定从西山八大处军委三局通信总台抽调部分人员、器材进入中南海建立临时通信集中台,我就被调至该集中台的发信台工作。

初进中南海,感到特别新奇而神秘,只是因当时忙于工作和任务而无暇多关注。后来,逐渐有机会接触到一些传奇故事,知道了中南海是中国乃至世界著名的古代宫廷建筑群,位于北平市中心,面积很大,为北海公园之两倍。其周围被高大的红墙所环绕,四周开设东华门(东)、西华门(西)、福华门(北)和新华门(南)四个门。

中南海集中台,其收信台设于居仁堂,后移至迎春堂。发信台设于福华门内侧一处院子里。福华门外,隔着文津大街,面对着当时的北平国立图书馆。

进入中南海,我们脱了军装,改着灰制服。物资供应、生活待遇仍实行供给制,每人每月发给1.72万元(旧币) 津贴费,还另发给相当于25斤小米的技术津贴券,持此券可到中南海中直机关合作社购买牙刷、牙粉、肥皂等生活用品。

在中南海工作、生活,政治、文化、娱乐活动等方面,具有一些优越的条件。中央和部门首长对中直机关工作人员的政治教育和文化学习非常重视,一些负责同志经常给我们作报告、上党课,并邀请中央宣传部的王惠德、于光远、胡华给我们讲中国革命史、中共党史及时事形势等。还在喜福堂开办了中南海业余文化学校,聘请教员,讲授政治、语文、历史、数学等课程。另外,中南海的文化娱乐活动也十分丰富,在春藕斋每周都举办周末舞会,毛主席等中央首长、中直机关干部、子女都可参加。还经常组织大家到当时的国民大戏院、人民剧场、青年艺术剧院看戏(京剧《三打祝家庄》、歌剧《白毛女》、《赤叶河》、话剧《莫斯科性格》等)。放电影通常在中南海的居仁堂俱乐部。 我记得,一次看一部苏联电影《彼得大帝》,电影19时开演时,毛主席进来了,神采奕奕,精神饱满。入座后,电影开始。场内观众没有起立,也没有鼓掌,只是相互小声耳语:“快看,毛主席来啦!”电影为上、下集,讲述了俄国沙皇彼得一世的故事。他在17世纪80年代至18世纪20年代,任俄罗斯帝国皇帝期间,为改变俄国的落后状态,而大力发展生产、内外贸易和科学文化等,从而促进了俄国经济、政治和文化的发展。他还是俄国历史上最有才华的军事家,毕生致力于加强俄国的军事实力。影片着重描述了他改革军制,亲手创建俄国的陆军和海军,实行义务兵役制,研制生产新式军舰和火药、大炮等。

《彼得大帝》是一部历史人物传记片,故事情节曲折复杂,内容生动,特别是战争场面十分逼真,炮火连天,硝烟弥漫,千军万马,气势恢宏。

当时,我年纪小,知识贫乏,虽然喜读历史故事和历史人物的书籍,但由于是外国影片,看起来仍然非常吃力,似懂非懂,放映过程中,老打瞌睡。一直演到将近23时才结束,待回到宿舍时,已是深夜24时了。

毛主席知识渊博,文韬武略样样精通。他看得津津有味儿,毫无倦意,直到影片放映完毕,他好像还余兴未尽, 有些依依不舍的样子。

1950年5月中旬,中南海集中台,在完成了其特定任务后,奉命撤离,人员全部返回八大处军委三局通信总台。

我在中南海的时间不是很长,但非常愉快,对我的政治、文化水平提高有很大帮助,至今难以忘怀。