张 明

今年是伟大的抗日战争胜利80周年。80年来,我们始终没有忘记,为了民族解放和独立付出宝贵生命的革命先烈,他们的英名和不屈不挠的抗争精神,如同座座巍峨青山,彪炳日月,屹立千秋。然而,在我的家乡,却有几百名烈士的遗骨,无名无姓,至今没有得到世人应有的关注,默默无闻地沉寂在河北太行山深处小村庄里。这里,还是伟大的国际主义战士白求恩救治伤员的地方,那些无名烈士,都曾得到白求恩大夫的抢救,可是他们终因伤势过重而不幸牺牲。

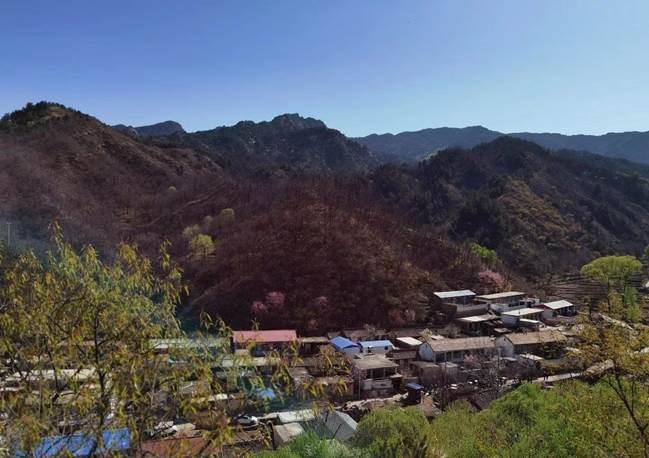

今天,我就从地处偏远的平山县花木村讲起,还原那段血与火交织的腥风岁月。花木村,位于平山县西部深山区柳林河东岸,隶属于上观音堂乡。因此处曾是六十花甲子墓地而得名花墓,清咸丰年间改名花木。花木村距省会石家庄市区约130公里,紧邻西柏坡,这里山高林密,沟壑纵横,地势隐蔽,一条横贯东西小河,四季欢腾,奔流不息,村子东头有两条东、西延伸的小路,天然形成的地理优势,使得花木村进退方便,十分安全,这个村以张姓为主,系同根同族。

1938年9月,日军5万余人以分进合击战术对晋察冀抗日根据地实施多路围攻,刚成立不久的五台县松岩口模范医院被迫转移到河北省平山县观音堂乡花木村。据白求恩国际和平医院的院史资料记载:晋察冀军区成立之日起,就引起了日军华北方面军的极大关注,他们叫嚣,“五台山岳地带为共产军在山西蠢动之策源地,更为向山西、绥远、京津诸地方实行赤化工作之源”,决心分兵“进剿”,“犁庭扫穴”。遂向平绥、平汉、同蒲、正太各线增兵。

1938年9月25日,日军集中第110、109、26师团,独立混成旅2、3、4旅团等部队,共五万多兵力,在空军配合下,分25路从四面八方向五台山区发起进攻,矛头直接指向晋察冀军区首脑机关和后方医院。面对日军的疯狂进攻,医院首先遇到的问题是怎样流动、怎样救护、怎样有效地保护伤病员的安全?在付出沉重代价之后,医院在建院思想,伤员转移、学习培训、战地救护等方方面面,更加贴近敌后抗日游击战争的实际需要。

为了保密,医院四个休养所对外一律称“连”,即:一连(一所)、二连(二所)、三连(三所)、四连(四所),以掩其耳目,使敌人搞不清是医院还是作战部队。

随着日军不断增兵进犯,形势越来越严峻,敌人离我最近阵地不过80米左右。

敌情紧急,后方医院奉命转移。具体部署是:第四休养所随军区机关行动;一、二、三休养所向河北阜平、平山县山区转移。为迅速将伤病员转移出去,医院在当地征集了300副担架抬运伤病员。从五台山区分三路撤离:一路由罗春梅、周启恕、董兴谱、程志远等率领第一休养所从耿镇向阜平县龙泉关转移;一路由马立钧、智泽亭、陈炳年、杨廷端等率领第二休养所(即模范医院)从松岩口转移至平山县秋卜洞、花木等村庄,并负责石盆口战斗的救护工作;另一路由何元桂、孟庆之、白森林、谢水里、赵鸿飞等率领第三休养所从河西村转移至平山县王家坪村一带,之后又迁移到河北省平山县温塘村,利用温泉治疗各种慢性病和疥疮。白求恩和院部机关随同第二休养所行动,并组织指挥全院转移工作。

战斗异常激烈,医院边转移边收治伤病员,进入平山县境内后,各休养所的收容量猛增至300余人。此后, 落实军区聂司令员“好医生到前线去”的号召,院长廖明亮出任军区手术队队长,率领医院技术骨干奔赴前线救治伤员,同时任命医务科长林金亮担任院长。在白求恩亲自主持下,后方医院本着“哪里有伤员就到哪里去”的办院思想,进入了建设战地特种外科发展时期。

晋察冀军区后方医院从五台转移和以后的战斗中,都得到了平山县广大人民群众的热烈支持。花木村是距平山县城100多公里的一个偏僻小山村,全村只有30多户人家,因自然条件较差,半个多世纪以来这个数字没有什么变化。为支援后方医院开展救护工作,1938年秋,这个小山村硬是克服种种困难,制作了700副担架,联络了邻村2800多名群众,分为4人一组,跟随后方医院行动,昼夜不停地从前线抬运伤员。这些伤员大都是晋察冀军区学兵营的战士,年龄都在20岁左右。医院住进村里后,每户人家负责照料三、四名重伤员,男人们都去支前,妇女在家做护理工作,每日像对待自己的孩子一样,为伤员清擦伤口,拆洗衣服、被褥,把家中仅有的一点小米熬成粥一勺勺喂给伤员吃,群众却用米糠、树皮、玉米芯子等充饥。在医护人员和村民们的精心救治下,大部分伤员都痊愈归队,但也有不少同志因伤情严重失去生命。于是,村民们把周围地方能做棺材的木板全都运到村里,钉成一副副简单的棺材,按照当地风习惯把牺牲的烈士安葬。一年下来,村里为后方医院安葬了200多名烈士。硝烟散尽,村民们最大的心事就是想给烈士安个家。上世纪 90 年代,山洪袭击了这个村子,将很多烈士的尸骨冲了出来,大家一点一点把尸骨收敛到一处,选了一个依山傍水的山坳埋了起来,打算以后村里富裕了,就在这个地方建一个〝自求恩国际和平医院烈士陵园。”

据白求恩的助手林金亮的回忆文章《我给白求恩当助手》一文记述:

1938 年 9月26日,敌人开始向我五台山地区进攻。我们得到上级指示,要求医院迅速向平山一带转移,我和刘小康政委立即动员,并组织全体医务人员和老乡们转移伤病员。相比之下,其余三个休养所都是年轻病人,转移比较容易,分别到了阜平县和平山温塘一带,而松岩口模范医院就比较困难,重伤员比较多,分为担架组,骑毛驴组,经过平山县的王家坪、常峪、合河口、秋卜洞、车见岭到达花木村。由于路途较远,经历了三天时间。

花木村是个小村庄,只有二十几户,村子三面靠山,树木成林,村边有一条小河,环境优美幽静,虽然群众生活条件艰苦,但群众对八路军十分热情,家家腾出最好最暖和的房子给伤病员住,需要手术的重伤员都安置在这里。为掩护军区后方机关撤退,军区学兵营在牛道岭阻力敌人,战斗中伤亡很大,大部分伤员都转送到花木村,许多伤病员在转送途中就已牺牲。我们按照“模范医院”的制度要求很快就建立了手术室,抓紧为伤员进行手术。10月25 日,白求恩大夫从四分区洪子店来到花木村,他看了我们的工作感到十分满意。他说:“伤员分散治疗也有好处,老乡都很热情,对伤员治疗也没影响。”(林金亮, 1911年9月出生于福建省上杭县才溪乡发坑村,1929年12月参加中国工农红军,1934年加入中国共产党。土地革命战争时期,历任班长,排长,连长,红军医院管理员等职务,参加过五次反围剿作战和二万五千里长征。抗日战争时期,历任八军路总部卫生所所长,晋察冀军区卫生部医务科长,军区后方医院院长,军区卫生部巡视团副主任,抗大七分校医务主任等职。曾与国际主义战士白求恩、柯棣华并肩战斗。

新中国成立后,历任河北省军区后勤部副部长兼卫生部长,中央军委沈阳中心血库主任、军委青岛第一疗养院院长、济南军区后勤卫生部副部长。荣获三级八一勋章、二级独立自由勋章,二级解放勋章。)

于此同时,我们又找到了由卢来发口述卢江林整理《万马战犹酣》一书中记载:1938年5月,我从抗大毕业被分配到晋察冀军区第二分区第五大队 3营当营长。1938年9月,日军集结了第110、第26、第109师团,以及独立第2、第3、第4混成旅团等部,共五万余人,以我军区领导机关和主力部队为目标,分十路,发动大规模的围攻,其中敌人的第三路,就是独立第4混成旅团的独立第15步兵大队。这个大队由大队长清水大佐指挥,并得到了独立炮兵大队和旅团辎重队的支援,于9月26日从孟县出发,出动了1300余人,驮载辎重骤马200余匹,在飞机的掩护下向五台县柏兰镇进攻。

当时我晋察冀军区和边区党委、政府机关,均在金刚库、石嘴、耿镇地区,距离柏兰镇仅20余公里。很显然,清水把进攻的矛头直接指向了军区机关和聂荣臻司令员。为掩护党政军机关转移,聂司令员果断决定,派军区参谋长唐延杰,副参谋长郭天民亲自指挥,由军区警卫连和刚刚成立的学兵营三个连,赶赴滹沱河北岸抢占有利地形,阻击敌人,掩护机关转移。同时命令2分区离军区机关最近的部队,火速赶往阻击地域,统一归唐延杰参谋长直接指挥。2分区赵尔陆司令员立即命令我带5大队3营两个连,飞奔前往。

9月29日晨,警卫连在柏兰镇以南的牛道岭首先与敌遭遇。唐参谋长立即指挥警卫连占领有利地形,节节抗击。同时命令我5大队3营为右翼,学兵营次左翼,占领牛道岭阻击阵地,协助警卫连顽强阻击敌人。学兵营1938年6月刚刚成立的,主要是招收地方上高小、初中文化程度的学生人伍,为部队培养干部,共300多人。这些学生兵入伍才三个月,战斗经验比较少,但他们素质很高,作战非常勇敢,有一股初生牛犊不怕虎的劲头,一点也不惧怕久经战阵的日本兵。

我5大队3营,是2分区的主力部队,战斗骨干都是老红军,战斗经验非常丰富,战士们则是从山西五台地区招募的抗日健儿,战斗力很强。警卫连更是军区首长身边的精锐,打战绝不含糊。我们都知道,军区机关、边区党委和政府,还有聂司令员就在我们的身后,为掩护首长和机关安全转移,我们不惜拼死一战。从早晨打到黄昏,整整打了一天,我们顽强守住了牛道岭。第二天,日军109师团一部,从定襄方向对日军独立第15大队进行增援。2分区赵尔陆司令员命令6大队对其进行阻击,并归唐参谋长直接指挥。同时命令我5大队主力赶往牛道岭地区,增援唐延杰参谋长,并归他直接指挥。10月1日凌晨,唐延杰参谋长指挥我第5大队和警卫连、学兵营向日军独立第15大队发起进攻。

警卫连和学兵营一部突然攻击南坡村敌人的后卫辎重,学兵营主力则在校场南山和石佛寺高地展开,截断日军对其辎重队的回援,我们5大队从北面向敌第15大队展开猛攻。日军依仗猛烈的炮火,对我们进行反击,战斗非常激烈。日军死伤惨重,共被我毙伤500余人,其中包括击毙了日军独立第15步兵大队大队长清水大佐。我军也付出了很大的伤亡代价。学兵营第3连第3排,在同目军白刃格斗中,全部壮烈牺牲。军区唐延杰参谋长被敌军炮弹弹片击中,身负重伤。我5大队也伤亡不少同志,我被日军炮弹弹片击中头部,身负重伤,不省人事。昏迷十几天不醒。醒来之后,才知道我躺在秋卜洞、花木村一带的察冀军区模范医院里。医护人员告诉我,我受伤以后,是白求恩大夫亲自为我作了手术,取出了脑部的两块炮弹碎片,保住了我的生命。后来,经透视检查,我脑部还残留一粒很小的弹片碎屑,伤的位置比较深,如果取出来可能危及我的生命,白求恩大夫没有把它取出来。所以至今,我还患有脑外伤后遗综合症,阴雨天或者用脑过度,经常头部剧痛。

之后,白求恩大夫还专门到病床前着了我,对我说:“小伙子,你有很顽强的生命力!”那一年,我二十九多,白大夫已经五十多岁了,所以他称我为“小伙子”。我对我的救命恩人白求恩大夫留下了极为深刻的印象:那时候我们见到的外国人不多,看到白大夫慈祥的样子,感到和蔼可亲。他对伤病员服务态度非常好,但对工作要求非常严格。我曾经看见他因为工作人员消毒不严格而大发雷霆,与他平时的慈眉善目形成了鲜明的对比。他的医术也非常高明,救活了许多生命垂危的伤员。像我这样严重的脑外伤,如果没有白求恩大夫,几乎是不可能救活的。他还是一个优秀的医学老师,为我们晋察冀军区培养了大批的医疗卫生人才。模范医院也为边区所有的后方医院树立了一个榜样。(卢江林,卢来发之子,江西安远人。1948年5月生,1969年应征入伍,中共党员。历任六十八军二零四师炮团侦察兵及副班长、师政治部宣传科干事、军政治部宣传处干事,济南军区政治部宣传部干事,武汉军区后勤部政治部宣传处干事、秘书处秘书、副处长,总后勤部基地指挥部政治部宣传处处长,总后政治部宣传部副部长,总后政治部文化部部长,军事交通学院政委、少将军衔。)

卢来发,1909年11出生,江西安远人,1929年1月参加中国工农红军,1930年11月加入中国共产党。红军时期历任战士、班长、排长、连长、指导员、代营长、团总支书记、团政委。抗日战争时期历任营长、游击支队长兼政委、大队长。解放战争时期历任保安总队长兼城防司令、团长、副师长。荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章,二级红星功勋荣誉章。1998年1月逝世。)

在花木村模范后方医院里老红军黄健君是这样回忆的……

据国军网记者柳军、通讯员田儒乾,严鹏的采访。黄健君1924年出生,5岁时父亲离世,母亲改嫁他乡,他只得与祖父母相依为命。后来,红军来到家乡陕北闹革命,11岁的黄健君便报名参加了革命。他曾参加过黑山阻击战、辽沈战役、平津战役等。说起白求恩,老红军黄健君依然清晰地记得那时的情景,“他穿着八路军的军服,骑着一匹高大的白马,高高的个子,炯炯有神的眼睛,显得十分精神。”黄健君回忆说,当时对白求恩感到十分的好奇。

1938年,黄健君所在部队转移到河北平山县花木村,他被分到白求恩创建的晋察冀军区后方医院一分队。白求恩在卫生部查看伤员病情时,黄健君总是挤在他面前,白求恩就喜欢上了他这个“小鬼头”。当勤务员时,黄健君老人只能在手术室外给白求恩跑跑腿,拿点东西,时间长了,白求恩把黄健君调到他的手术室里工作,每次手术,就让黄建君站在一旁学习,给白求恩打下手,做助手。平日里,白求恩对他非常的严格,手术时必须要进行消毒,平时从来不让黄健君碰他的东西,并对黄健君说,手术室的东西不能随便动,这话时时刻刻记在黄健君心里。黄健君说白求恩的中文不是很好,有时不大明白白求恩说话的意思,白求恩就用手比划什么的,黄健君一边说,一边笑着学着当时白求恩跟他比划的动作。“白求恩对你影响最大的是什么?”记者问道,“那太多了喽!数都数不清楚。”“做手术有时在庙里,有时在老百姓的屋檐下,有时在我们临时搭起的棚子里。”老人若有所思,“白求恩好,白求恩苦,白求恩很爱中国人民。”

在花木村模范医院白求恩亲自给得到救治日军战俘拍摄了珍贵的照片。

来源:解放军报,2013年9月

致晋察冀军事区的一封信:

(正如你们所知的,我们在华木(Hua Mu 音译)的后方医院里有两名日军俘虏。一个是高级军官,我们已经给他受重伤的腿做了两次事术,现在他可以拉着拐杖走路了。他很清楚,完全是由于我们的好心和对他无微不至照顾,他才没有失去腿和生命。另一名头上受了轻伤,刺刀刺的,现在已经基本痊愈了。虽然他们听不懂汉语,也不认识中文,但仍然尽力对医务人员的人道主义表示感谢。

诺尔曼.白求恩医学博士

1938年11月2日常峪)

在白求恩国际和平医院院史资料记载和三位老前辈亲自叙述的经历,白求恩在五台县创建的“模范后方医院”转移到花木村,以及白求恩等医护人员在花木场救治重伤员、花木村人民照顾伤员的历史真相,已经清晰可见。

这些年最让我痛苦的是“无名英烈纪念碑”躺下的身躯,他们到底叫什么名字?他们不应该以这种方式沉寂在小山沟,他们应该魂归何处呢?

源于花木村曾是后方医院驻地和白求恩来过这里的缘故,在六、七十年代时花木村甚为出名。同时,该村也享受了国家很多方面的特殊政策。如,抽水灌溉(旱田变高产水田),打麦机等等,(都是赠予的)那个时候,邻村有位叫韩存锁的老师,常常在重要的时节带着学生前来为烈士扫墓,花木村村东头的两道沟,在靠近坡根地方埋有无数的烈士坟茔。祭扫完烈士墓后,韩存锁老师总要请两次为白求恩盘火炉的我爷爷(张希红)给孩子们讲白求恩的故事,这个时间我的奶奶(曾经是妇救会主任,白求恩给她看过病)便会给孩子们烧水,做饭。由此可见,我们这个家、这个村对烈士、对白求恩有着由来已久的崇敬!

当年,日本鬼子“五一”扫荡时,村民为了保护这些烈士墓地,把原本刻有部队番号、姓名的墓牌都插进坟包表层的浮土里,由于正好赶上当年的几场大雨,加之坟包过多,取出的工作量巨大,后来全部烂掉在泥土里。直到1996年的那场大暴雨,冲刷出无数烈士忠骨才再次激起我为烈士找家的强烈念头。从小就在爷爷奶奶流泪讲述中长大的我,比村里任何人都熟悉白求恩和那个血红年代的红色印记。也正是在英雄们英勇献身的精神激励下,便有了后来我的参军报国梦。(其实,早在90年代初我就来开始了宣传白求恩精神,为烈士安魂找家之路。(因为哪时候我在北京当兵,也方便)

1999年9月5日,由记者芦海英、贾恒采写的“存在石缝里的忠骨”在“燕赵都市报”头版以整版的方式刊载,报纸一经面世便引发了强烈的社会反想!但烈士回家的路却异常艰难,大大小小的档案馆我跑了很多座,晋察冀军区首长的子女我拜访过无数…,但均无找到烈士阵亡名单。我心无比焦虑,多次接近崩溃……,因为这意味着,他们终将成为“无名烈士”。

由于媒体的介入和社会各界的关注,几年后,平山县人民政府在村子里的东头建起了一座“无名英雄纪念碑”。

回想这些年的心路历程,除了感慨便是满满的心酸。但我心无悔,因为心愿永远在路上…