张东生

2002年,中央军委副主席、国防部长迟浩田过境马来西亚,接见使馆全体人员,与时任一秘、后任驻孟加拉大使(2015年)的马明强有过一段对话,当知道马明强是新泰西南关马家胡同人时,就问“那里有棵大槐树,你知道吗?”答:“知道的,原来有两棵大槐树。北边的那棵大槐树就是我们家。南边那棵大槐树现在还有,长的很旺盛。”迟问:“我问一个人,不知道你知道不。马寿龄,你认得吗?”马答:“那是我曾祖父。”迟又问:“马景伯,你认得吗?”马答:“那是我一家子的一个祖父。”

一、历史的记忆

查阅马氏家谱,马寿龄为马洤次子,中共党员,曾任村长和党支部书记。马景伯是笔者夫人的祖父,原名马孟骥。

迟浩田是山东招远人,曾参加过著名的孟良崮战役。当时他是华野九纵25师73团3营机枪连文书及营部书记。1947年4月份九纵曾驻新泰,部队驻扎过西南关马家胡同。从他对马景伯的熟悉程度看,当时应住在马景伯家中。马景伯是当地著名乡绅、名中医,为官兵送医问药也是少不了的。老槐树是新泰城西南关的重要标志,部队常在老槐树底下集合。战争使他和祖辈们结下了深厚的友谊。老槐树现在已被政府作为重点古树名木精心保护了起来。树下立有一碑,上书“唐槐”,一侧就是古老的马家胡同。

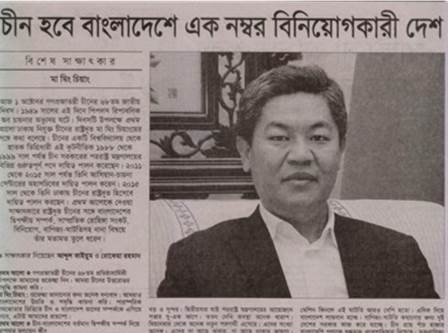

2017年10月1日孟文报纸《曙光报》头版马明强大使专访

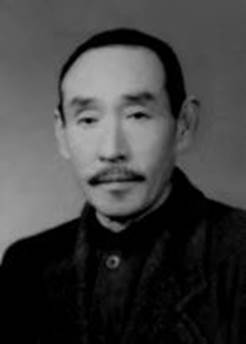

马景伯

马景伯,原名马孟骥。1894年出生,新泰西南关桥西村马家胡同人氏,民国时是新泰的国民党开明士绅,也是当地有名的中医大夫。祖父出生于官宦世家,其祖上马现曾任职食粮兖州营,清道光(1821-1850)年间升任从三品武定营游击将军,并在新泰城西南关建游击将军府一处。马家胡同因此而得名。祖父马景伯是马现的直系传人。

马景伯早年毕业于山东省立第一师范学校。在校期间,他刻苦求学,开始接触进步思想。他常痛心疾首于清政府的腐败和帝国主义列强的侵略,与三、五同学谈论时局,寻求救国之策。

1919年,在五四新文化运动的影响下,马景伯与曹汇泉、曹景黄、夏仲琦、董少羲等人一起,组织中国国民党新泰县新文化促进会,反对旧文化,提倡新文化,并倡导平民教育。于1919年前后,他加入了国民党,曾任国民党新泰县党部执行委员。

1928年,北伐军途径新泰县城时,马景伯与梁竹航等国民党人组织盛大的欢迎仪式,以支持北伐军。

抗战前夕,马景伯任新泰县教育局副局长,闻听日寇将至,他曾在不同场合表达自己抗日救国的主张。1937年日军大举进犯,马景伯携全家逃亡,在岙阳的李仙庄生活了一段时间,后来又到了汶南镇。在汶南镇,他开设了私塾和药店,在讲学和行医的过程中,积极宣传抗日,为抗战捐钱捐物。受其影响,三个儿子(马克勤、马克余、马克谅)后来都加入了中国共产党,一生追求进步。

1945年抗战胜利,马景伯回到新泰,担任了新泰国民党参议院的副参议长。这时候国共分裂了,马景伯利用他在国民党的地位,保护了不少中共的干部,做了不少好事。解放后,马景伯因为对中医很有研究,1955年在新泰县城关医院坐诊,为中医专家之一。他与当时县医院的刘汉儒、城关医院的李景仁并称为新泰县三大中医。

马景伯居住的地方,原是祖先建造的游击府,有前后两进院落。马家世代居住。1937年马景伯携全家离开这里,四处逃难的时候,因走得急,家里什么物件都没有带。据马景伯的后人讲,那时候家里还有祖上传下来的老瓷器、绣墩、桌椅等物。等到1945年再回到这里,已是荡然一空,什么也没有了。

1947年2月初国民党李仙洲部整编46师、5月初张灵甫整编74师等国民党军先后占领新泰,在前院驻军、养马,将游击府的前院拆了。解放后,随着时代的进步和旧城改造,游击府雄伟的大门楼和后院也先后被拆掉了。游击府现已没了踪影,只剩下那棵大槐树,主干粗壮如虬龙,独自承受世间风雨、看着尘事变迁了。

二、新泰游击将军府的变迁

清光绪增修版《新泰县志》卷十四《选举第二十八·增·行伍》载:“马现,西南关人,嘉庆间食粮兖州营,历任各汛,道光年升任武定营游击。”同处还载:“马沅,系马现服孙,食粮泰安营。同治年升任长清汛千总。”

据清代官制,游击为清代武官。马现升任武定游击,属于清代的武职外官(有别于在京城任职者)。清代的武官品级较文官要高,把总为正九品,千总为正八品。游击低于参将,一般为从三品。明清两代,新泰的县令,是新泰区域内的最高行政长官,历来的新泰知县,一般为正七品。清代光绪年间曾经由翰林而连续两任新泰知县的田宝蓉是进士出身,品级也只是七品。泰安知府的品级一般为从四品,俗称四品黄堂,也要比游击的品级低两个等级。可见,马现当时是居于新泰城区最高品级的官员。

《马氏族谱》记载,马氏始祖马师赐自清代定居新泰以后,以行伍起家,族中多有军职,清代六品以上者就有马瀛、马现、马沅等多人。马现为新泰马家胡同马氏第三世,行伍出身,累官至“游击”。

马家胡同马氏后人介绍,马现是致仕(封建社会官员退休之称谓,类似于今日的退休)以后回到家乡颐养天年时,按照当时的规制建设起自己的府邸的。建成之后,新泰当地居民俗称为游击府。

新泰城内的游击府约建于清代道光(1821—1850)年间,坐落于南北向的马家胡同东侧。今存于老供电局院内的马家胡同老槐树,即为游击府大门口的旧物。游击府坐东朝西,占地面积达数亩,当年按照清代朝廷规制建造,整个府邸豪华气派,颇具威严。

游击府门楼直至二十世纪八十年代还存在。该门楼的建筑风格同一般家堂轴子上所绘的大门几乎毫无二致。大门建在高高的台基之上。多级台阶均用巨型石灰石质条石叠成,两侧各有巨型条石镶边。台阶之上大门两边各有圆柱,漆为朱红色。柱础为鼓状,雕刻精美,鼓钉清晰可辨。门楼上方青瓦覆顶。门楼楼脊两边各有飞龙一条,栩栩如生。门楼楼脊中间立有“三叉戟”,系封建时代武官府邸标志,更显气派。门外另有上马石和现存的马家胡同老槐树。

游击府为二进院落,两个院落均为四合院,房屋均飞檐斗拱,雕梁画栋。前院称为前厅,为会客和举行重大活动的地方。马家胡同老户居民世代相传,该游击府有专门的乐队,每逢节庆欢宴或有重大活动,都要鼓乐齐鸣。

游击府后院系内府,为家人起居之处,遍植花草。整个游击府由高约5米的三合土夯制的土墙与外界隔绝,俨然是新泰县城之外外的又一座颇具威严的城堡。据马家胡同马氏后人介绍,马氏后人对游击府的建设者怀念有加,保留有马现的绢质画像。当时,每逢年节,马氏家族不挂家堂轴子,而是把马现画像端挂在正房内顶礼膜拜。

游击府在建成后的近百年里,一直是新泰县城的重要地理坐标,马家胡同也因游击府而誉满新泰及周边县区。后来,由于战乱,游击府曾经两次被大火焚烧。第一次被烧的确切情况现在已经无人知晓。第二次被烧约在1940年前后。当时居住在游击府的马氏后人炊火不慎引起火灾,使多间房屋被烧。

据夫人回忆:她和兄长在50、60年代回过老家,在祖屋住过一些时候,对过去的游击将军府印象已淡,但对那棵门前粗壮的老槐树及树旁曾经推过的大石碾记忆犹深。