如果以800多人伤亡换取5000多人突围,你是否敢于成为那1/800?

1941年11月30日,日军独立混成第10旅团及周边各据点日伪军5000余人,对位于临沂的大青山地区进行“清剿”。当时,抗大一分校及中共山东分局、省战工会、八路军115师机关等近6000名非战斗人员,不慎落入被包围。危急时刻,装备劣质武器的抗大一分校五大队300多人及分属不同单位的两个警卫连,成为突围唯一希望。

非战斗人员被包围在山谷里

大青山坐落仔蒙山东麓,虽然海拔只有686米,但地形复杂、山势陡峭,是费县、沂南、蒙阴三县交界处的最高峰。抗日战争时期,这里是沂蒙抗日根据地的中心地区。

今日大青山。

1941年初,日伪军5万余人,对沂蒙抗日根据地实行长达两个月的“铁壁合围”大扫荡。敌之合围被粉碎后,抗大一分校于11月29日奉命返回大青山地区,重新开学上课。同时,八路军115师准备于绿门山一带打击日军。为保证机关安全,命令非战斗人员也向大青山地区转移。

29日晚,抗大一分校各单位相继转移到蒙山东部的大青山一带。日军得知情况后,连夜调集独立混成第十旅团及周边10多个据点的日伪军共计5000余人,准备对大青山地区分进合击,并且于当天夜里占据了周围的山头,形成包围之势。

由于八路军115师师部、山东分局机关事先不了解这一新敌情,当夜又将师部后勤机关、山东分局机关、省战工会、省群众团体、省抗敌协会等2000多名非武装人员转移至大青山一带,误入了敌人对抗大一分校的包围圈。

30日早晨,驻东梭庄一带的山东分局、115师机关的警卫连首先与敌军接火。接到军情报告,山东战工会副主任兼秘书长陈明判断机关人员已陷入包围圈,立即把山东分局、省战工会和省抗敌同志协会的警卫分队集合起来,迅速占领附近高地掩护部队向西突围。随后,在五道沟地区与日寇发生了激烈的战斗。

驻蛤蟆石沟一带的抗大一分校五大队哨兵也与敌人展开了激烈的战斗。抗大一分校的学员们从熟悉的三八式步枪特有的声音和炮声判断,遇上日军主力了!

全校只有五大队的二、三中队共约300多人是军事专业且有少量用于训练的“老套筒”步枪,枪声响起的那一刻,他们从学员转变为担负安全重任的作战力量。大队长陈华堂、政委李振邦是久经沙场的老红军干部,他们迅速抢占制高点。日军系主力山岳部队,自然知道抢占制高点的重要性,也拼命向控制大青山西侧的两个高地冲去。敌我双方都争先展开兵力抢占要点。五大队先敌一步,为被困的近6000人突围争取了极其宝贵的时间。

惨烈伤亡撕开突破口

在五道沟地区,日伪军越来越多,包围圈越来越小,火力越来越猛,整个五道沟及其下面的獾子沟几乎成为一片火海。山东分局、山东战工会、115师师部机关后撤人员几乎无不挂彩,女同志、炊事员、饲养员等也不避枪弹,同日军扭打成片。

抗大一分校面对的形势也很紧迫,大青山二号高地上的争夺战正激烈地进行着,到处是枪炮声、喊杀声。校长周纯全意识到,二号高地若失守,三号高地即成为决定全校人员生死存亡的唯一屏障。他严肃地命令:“要死守三号高地!没我的命令不准撤离!”二号高地几经争夺,失而复得,又得而复失。五大队历经反复拼杀,伤亡惨重,少得可怜的子弹、手榴弹也将消耗殆尽。

战场形势万分危急!近6000人命悬一线!

“我们保卫的可是山东根据地核心力量!”抗大一分校校长周纯全、政委李培南、训练部长袁也烈、副部长阎捷三一致决定向西蒙山突围。周纯全命令阎捷三带警卫连开路,山东分局警卫连也归阎捷三指挥。阎捷三立刻组织突围队伍,高喊:“跟我来,不顾一切地冲!”随即,冒着枪林弹雨向西山冲去。

阎捷三指挥警卫连开路,潮水般的人群紧紧跟进。到达对面山坡时,他又命令警卫连成梯次队形,向敌人猛烈射击。占据有利地形、兵力优势的敌军,在勇猛攻势面前,纷纷向两翼溃散,敌防线终于被撕开了一个口子。

为牢牢控制突破口,阎捷三又指挥警卫连回头向两翼敌人还击,一分校参谋郝云虹也在西山脚下拦截每一个带枪的战友,临时指定班长,依托有利地形断后巩固突破口,掩护向西突围的人群。

抗大一分校五大队二中队掩护突围。

就在向西打开突破口时,三号高地来人报告伤亡很大、子弹都打光,请求增援!周校长严厉地说:“对你们大队长说,无力增援,三号高地要死拼,人与阵地共存亡!我马上就过去!”

周纯全到达山头时,这里已进入恶战状态。当看到向西突围的人群被日军机枪火力压制,负伤幸存的人,又抱着已经没有子弹的步枪、捡起石块,义无反顾地冲向日军,吸引火力掩护突围,两个中队的学员大都壮烈牺牲。

残阳如血,青山碧透。傍晚时分,在付出伤亡800多人的代价后,突围而出的人员经过紫荆关以南地区,冲上西蒙山,陆续向塔山地区合流,大青山突围战胜利结束。

鲜血与生命换来胜利

大青山突围战以小部的惨烈牺牲,换取大部5000余人的胜利突围,粉碎了日军企图聚歼山东抗日首脑机关的阴谋,保存了大批抗日有生力量。

血战后的大青山战场,我军政人员、学员的遗体满山遍野,惨不忍睹。蒙费大队大队长董振堂带队打扫战场,发现了一分校女生队十分悲壮的遇难场面。女生队向山下撤离时,被日军堵在梧桐沟东崖,只好退守3间孤零零的西屋抵抗。成群的日军包抄上来,要抓活的。女生队除了队长、指导员有手枪外,每人仅有两枚自造的无把小手榴弹,凭着这点儿武器,她们硬是打退敌人一次又一次进攻,使敌人无法靠前。最后,日军架起机枪向门窗扫射,并向屋内投掷手榴弹。不一会儿,屋内就无声无息了。董振堂带队来到这里,看到屋门外几米处全是血水,屋内的血没过了鞋面,董振堂只好垫上厚厚的一层沙土进去清理烈士遗体。遗体没有一具是完整的,屋顶、四面墙壁和地上,到处都是烈士的鲜血和零碎皮肉。

突围途中,山东战工会副主任兼秘书长陈明双腿负重伤,4名随身人员有3人已牺牲,只剩下19岁的警卫员吴开玉。围追的敌人越来越近,吴开玉要背着陈明突围,陈明坚决不从,他对吴开玉说:“我身负重伤,不能走了,你赶快走,不要管我,多活一个是一个。”吴开玉大哭,绝不离开。陈明严厉命令他:“这是战场,你要服从命令!”吴开玉只好含泪离开。

日军一层层围了上来。陈明佯装不堪伤势疼痛,无力反击,等日军逼近时,陈明连开3枪,在击毙3名日军后,用最后一颗子弹壮烈殉国。

收敛烈士遗体的当地群众,还发现一名身着八路军军装的外国人。他就是波兰籍德国共产党员、太平洋学会记者汉斯·希伯。

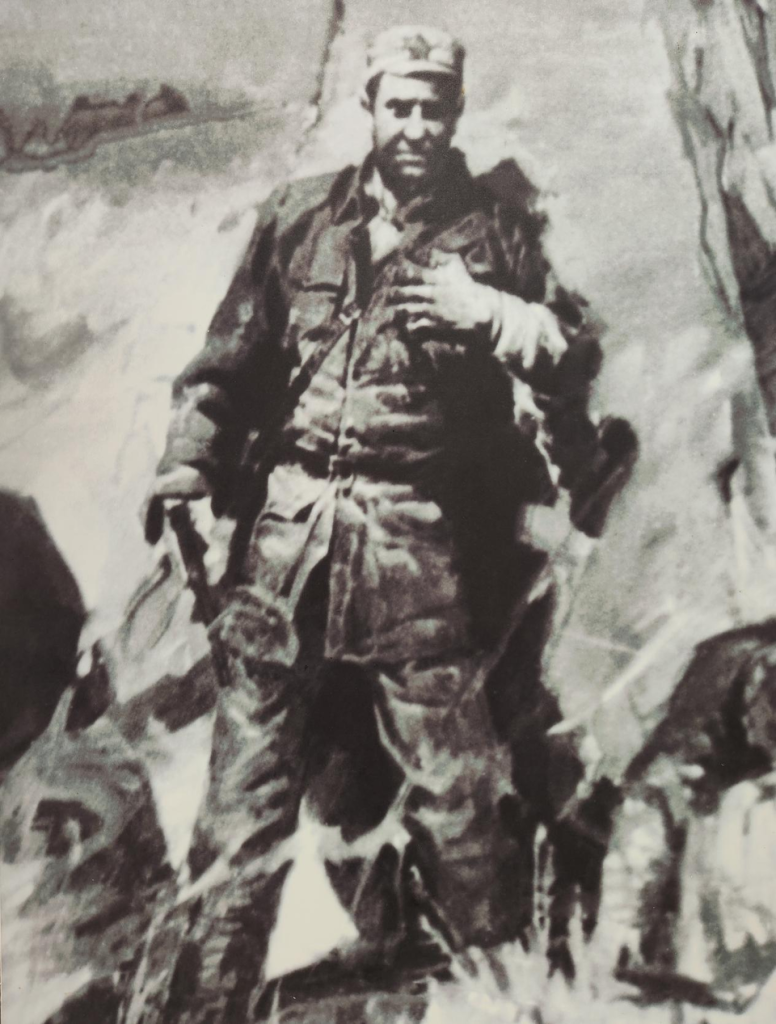

汉斯·希伯在大青山战斗中(油画作品)。

原本希伯被安排在第一批突围队伍里先走,但他不肯。第二批队伍开始突围时,他又要求战斗到底,拔出手枪加入最后突围的第三批队伍。而此时,敌人已经从四面八方压了过来。尽管掩护突围的指战员们手持数量不多且性能落后的武器打退敌人多次猖狂进攻,但突围队伍伤亡很大,边突围边反击的希伯和随行翻译、警卫都倒在血泊中。希伯满腔怒火,从牺牲者身边再次捡起枪来,猛烈地射击敌人。最终不幸身受重伤,献出宝贵的生命,时年仅44岁。

掩护大部队突围中,抗大一分校五大队二中队打得异常艰苦。队长邱则民、指导员程克带领40多名学员,坚守高地,与敌人英勇拼杀。机枪手牺牲后,邱则民抱起轻机枪,立即向敌人扫射。弹尽后,他砸毁机枪,跳崖殉国。程克和最后的17名学员与强大敌人激战一天,粒米滴水未进,弹尽后用枪托和石块与敌人展开肉搏,终因寡不敌众壮烈牺牲。

延伸阅读:鲜血铸就了沂蒙精神

大青山突围战中有500多名伤病员,其中200余名伤病员被就地掩护,在当地群众以生命为代价的妥善照料下,他们在敌人反复“清剿”中安全生存,这是山东抗战史上的奇迹。

抗大一分校第五大队第二中队九班副班长杨雷,在大青山突围战中,阻击敌人时身负重伤,被费县杨家庄村民王立德藏在青石山洞里养伤,后又被沙沟峪村村长孙兴林背着找到战友,和其他3名伤员一起收治在南涝坑村高义峰家。在当地群众掩护下,和敌人周旋了30多个日日夜夜,躲过了敌人的数次搜查,最终成功脱险。

抗大一分校第二大队政治教员周抗,在阻击敌人时腿部负重伤,被当地一位老大娘发现后,藏在了一个山洞里。每天下半夜,老大娘都让她儿子给周抗送来饭菜和饮水,直到周抗伤愈返回部队。抗战胜利后,周抗曾专程来到大青山寻找这位老大娘,但始终没有找到。他曾多次对自己的孩子们说:“我的命是沂蒙人民给的,你们一定不要忘了他们的恩情。”

原山东分局秘书室主任谷牧,在1941年11月26日的柳红峪战斗中身负重伤,一直躺在担架上随机关转移。当分局机关转移到大青山时,正遇上日军合围。警卫人员只好把他藏在了村口的高粱秸垛里。敌人先后3次在附近搜查,朝高粱秸垛里连刺数刀,所幸没有被敌人刺到。天黑下来后,谷牧爬了出来,被2名村民发现,背着他找到部队。随后部队将谷牧安置到薛庄镇小言店村抗日堡垒户胡大娘家中。胡大娘把谷牧藏进一间放破烂杂物的耳屋里。在谷牧养伤期间,家境贫穷的胡大娘千方百计给他增加营养,用家中很少的一点面粉和几个鸡蛋做成鸡蛋面给他吃,又把家中仅有的一只老母鸡杀了熬成鸡汤给他喝,直到痊愈。新中国成立后,谷牧曾多次来沂蒙视察工作,缅怀战友,寻找救命恩人。在他86岁高龄时,又一次来到沂蒙山,想找到当年救助他的胡大娘,终未能如愿。

刘苦妮是当时费县小布袋峪村的党支部书记,她的丈夫马大爷是村里的村长。当时她们家里住着大青山突围战受伤的一个医疗小组和3名伤得最重的伤员。刘苦妮把他们藏在家里或山脚下的地窖里,使敌人一次次扑空。但在一次日军“清剿”时,马大爷因为不为敌人带路,而被绑在树上活活烧死。她唯一的儿子铁柱,为了掩护伤员,主动暴露身份引开敌人,与敌激战后,壮烈牺牲。

像这样的故事还有很多,面对敌人严密的封锁,挨家挨户地搜捕,很多战士就是靠着当地群众的保护才免遭毒害。他们有的送粮食、有的做衣服、有的帮助转运救治伤员,有的直接与敌人搏杀,诠释了军民之间水乳交融、鱼水情深的伟大沂蒙精神,成为战胜敌人、赢得抗战胜利的强大精神力量。