2015年11月,王毅强在深圳接受纪录片《寻找沙飞》摄制组采访时翻看老照片。

重走父辈当年路,感慨万千忆生辰

今年是世界反法西斯战争胜利70周年,晋察冀画报社的后代们一起走访父辈们生前战斗生活过的老区。一路上大家都精神振奋,当来到阜平花沟掌时,异常兴奋起来,要知道那可是我们好几个画报社后代出生的地方呀!

当画报社老前辈顾棣叔叔带着我们走到沙飞住过的房子时,告诉大家,这是沙主任当年办公和生活的地方,王毅强就是在这间房里出生的,当时是章文龙爱人李淑贞接生的。

我的思绪不由地回到父辈们曾给我讲过的那个年代。

一九四五年五月,母亲从延安中央党校六部学习结束后,走了一个来月的路到晋察冀,七月与父亲在阜平坊里团聚了。在坊里的河滩上,石少华叔叔同画报社的同志们,为爸爸妈妈的团聚举行了盛大的庆祝晚会,那个热烈的程度绝不亚于婚礼盛会

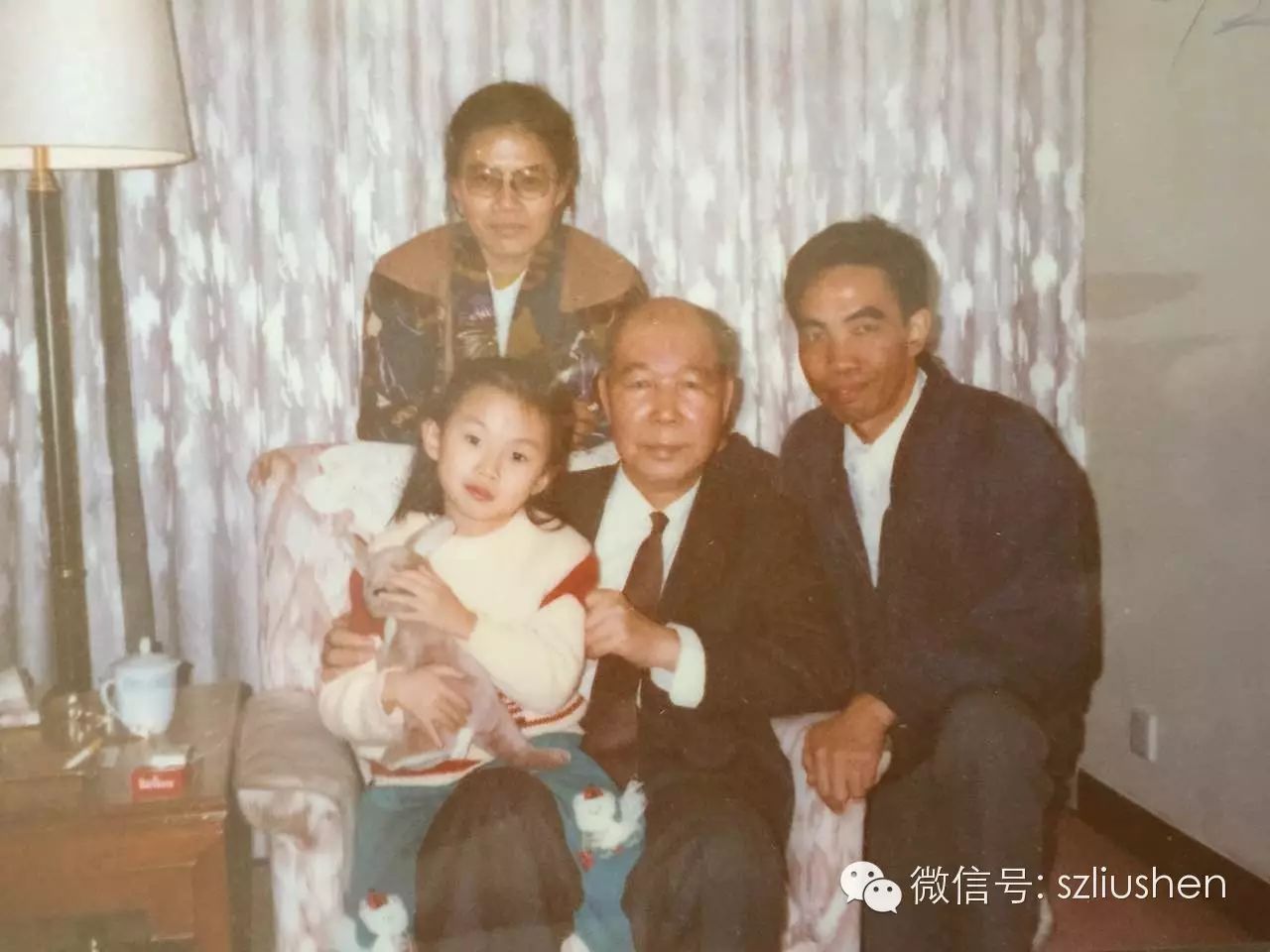

1993年,王毅强全家与石少华合影

是啊,从1937年夫妻分离,到1945年团聚,整整经过了八年抗战的时间。当时两个人因误解而分离,又不约而同走上了抗战的道路,并在各自的工作中干出了一番成绩,共同迎接抗战的胜利而团聚。

不用解释曾经的误解,他们一下子就紧紧地融合在一起。当时,孩子一个都不在身边,只有他们两人,一起工作一起生活了一个多月(妈妈当时暂时留在画报社当会计,帮助画报社建立起一系列的财务制度)。那是他们最舒心最愉快的一个多月。也就是在这个时候,妈妈怀上了他们的第三个孩子王小辉(王雁)。

八月,抗战胜利了,画报社接到军区命令:立即随部队开赴北平。大队人马做好善后工作,撤离了坊里和洞子沟,在桃源汇合后,直奔涞源县城,沿着拒马河,一路向北平挺进。

画报社行军至紫荆关时,国民党已抢先占领北平,政治部马上命令画报社改道,去接收张家口。妈妈从画报社调到晋察冀边区银行总行工作,一直待到一九四六年十月,随部队撤离张家口,返回阜平。

在张家口期间,我哥哥王大力,姐姐王小力从延安过来同爸妈团聚;五月王雁出生,家里一下子人丁兴旺,好不热闹。在部队撤离张家口前,妈妈委托银行同事董姑姑将刚出生几个月的王雁托给了怀安县柴沟堡一个老乡,同时,妈妈又怀上了我。

1946年9月,傅作义部队向张家口进犯,爸爸妈妈随部队撤回阜平。妈妈调到行政干部学校学习,画报社来到了阜平的花沟掌。花沟掌,顾名思义在花沟的掌首,山清水秀的一个小村庄,爸爸和吴群住在村庄最高位置的小院里,爸爸住北面房,吴群叔叔住东面房。

2004年,王毅强在阜平花沟掌父母曾居住的房间里的炕上留影,这是他出生时的土炕

2004年,王毅强在阜平花沟掌父母曾居住的房间里的炕上留影,这是他出生时的土炕

当时,晋察冀进入到抗战胜利后的生育高峰期,军区医院忙不过来。画报社内部决定,由章文龙妻子李淑贞担任接生员。经她接生的还有石少华的儿子石志民,宋贝珩的女儿宋涛,李遇寅女儿李伯平,吴群女儿吴向群,潘力模女儿潘小民。

我快出生的时候,爸爸带着几个警卫员,从城南庄的行政干部学校接妈妈到花沟掌,路过我小力姐的学校,还叫她出来见面。12岁的小力姐姐从学校跑出来,一看到担架抬着的大肚子妈妈,十分不好意思,赶紧跑回去了。

我出生时真是太难为李阿姨了,她接生我时自己还怀着章阜(他的大儿子,我小学同班同学),后来,生完孩子,又接生了好几个画报社的后代,那可都是在1947年啊!

当年接生王毅强和石志民等画报社后代到人世间的李淑贞

李阿姨有一段回忆:

我原来在医院当助产士,到阜平后在画报社工作,沙飞叫我洗照片兼卫生员。1947年5月,王辉在阜平(花沟掌)生小孩。我怀着孕,给她接生时,用开水烫剪子,生的顺利。

我白天跟顾瑞兰、顾棣姐弟俩洗照片,晚上照顾王辉坐月子,沙飞回来照顾夫人,他到河里捞小鱼,给王辉煮粥。我问她腥不腥,她说好吃。

我每天给孩子洗澡,孩子脑袋中间有点鼓,头发不多,沙飞问我,孩子长得像不像列宁?他们讲广东话,他照顾夫人很好,脾气好,夫人月子里没下过床。王辉对我说,原来对沙飞有意见,邓颖超大姐跟她说,要管大事,不要计较小事。

1950年,石少华派警卫员从上庄接王毅强(此时3岁)进京后,哥哥王达理抱着他合影

1950年,石少华派警卫员从上庄接王毅强(此时3岁)进京后,哥哥王达理抱着他合影

刻骨惨烈蒙难地,转战托孤老乡家

部队从张家口一撤出来,就预示着解放战争要全面展开了,爸爸妈妈将随部队南征北战。妈妈坐完月子后,要出发了,又得将我托出去。托到哪里?托给谁呢?这次该轮到爸爸想办法了。哪里最安全可靠呢?爸爸想到了阜平岔河上庄。

上庄是爸爸刻骨铭心的地方,石少华叔叔在《风雨十年—回忆与沙飞同志共同战斗的日子》的文章中对1943年初秋画报社从上庄开始的反扫荡斗争有详细的记载:

1943年初秋,我被调到晋察冀画报社担任副社长(当时叫副主任)。我和负责暗房工作的宋贝珩去晋察冀军区报到,从此,直到沙飞辞世,我们在一起生活、战斗、工作。

傍晚时分,我们赶到了画报社驻地阜平上庄村。晚饭后,沙飞召集全社同志开了个简短的欢迎会。就在欢迎会快要结束时,军区通讯员突然闯了进来,把军区刚刚下达的一分敌情通报递给沙飞。会场立刻安静了……上级告诉我们:敌人的先头部队距离军区驻地只有三天的路程了……沙飞拿起通报,一字一句念了一遍,然后看了看表,果断的对大家说:现在是9点50分,40分钟后各就各位,按命令行动……

马蹄表的指针已经指向深夜12点,我和沙飞到村外去查看坚壁器材情况,万籁俱寂,只有我们的青年突击队和工兵班还在轻手轻脚地搬运机器,偶尔传来几个沉闷的声响。张雨川迎到村口,说是一、二号洞已装运完毕,正封口,他带我们翻过几个山坡,只见工兵班的战士已在洞口铺平了土,然后又把事先准确好的野草灌木栽上去,不知情的人一看,真是天衣无缝。

我十分关心底片的安危,低声问他,底片安排得怎么样?沙飞听完哈哈大笑。他有些得意地告诉我,这件事我亲自负责,就是掉了脑袋也不能丢底片。

凌晨4点左右,电话员送来一份电话记录,那是军区电话通知:日军受到我民兵和部队的阻击,前进速度较慢。但这次投入的兵力比以往要大的多,沿途实行杀光、烧光、抢光的三光政策,每晚集结于大村落宿营……这时,赵银德带军区通讯员走进来,送来潘自力部长的信:日军这次扫荡由冈村宁次亲自指挥,投入十几万人,所以估计反扫荡的时间比原来预料的要长,斗争也会更加残酷,一定要做好……

……反扫荡开始后,军区主力早已转移到外线作战,留在内线的机关和部队分别由两个临时指挥部统一指挥,其中一个由余光文部长负责,我们画报社就归属于这一部。

长期在深山里坚持反扫荡,最大的困难就是解决吃饭问题。花塔山的老百姓生活都很艰难,有时还需要我们从储备的口粮中拿出一些来接济他们。所以要在这严冬继续筹办粮草是非常困难的,吃菜的问题更是难上加难,由于长期吃不到蔬菜和肉食,许多同志患上了夜盲症,体力也大大降低了。

……地方政府为不使我军夜间行动暴露目标,号召老百姓杀狗,北方人不吃狗肉,常常杀狗后挂在室外冻起来,沙飞同我们商量买些狗肉为同志们补补身体,商量好暂时保密,他亲自下厨动手烧了两大锅肉给大家吃,每个人分到半碗肉吃。过了很久,沙飞亲自烧狗肉的故事仍然在画报社传为美谈。

1943年12月7日早晨,军区保卫部余光文部长派人送来一封急信:近来敌军调动频繁,根据各方面情报,敌人扬言要在近期内向花塔山发动围剿,为安全起见,军区决定由沙飞率领大部分画报社人员尽快撤离,两天内转移到柏崖村同吾光文(余光文)会合,随后一起转移到军区驻地。同军区会合。留下的同志继续在花塔山同敌人周旋,保护画报社的印刷机和器材。

我们认真讨论后决定:沙飞、赵烈率领画报社大部分同志转移去同军区会合,并带上画报社全部底片和资料。为了转移途中的安全,工兵班全体以及青年突击队大部分同志,随沙飞作为负责掩护的战斗力量。为了联络方便,电话员带去电话机随沙飞转移。我和张一川负责留守花塔山,留守人员二十多位,大部分是体力强健的年青同志,还有部分因身体有病,或因有家眷,不便于远距离行军的人员和业务骨干。

那晚,沙飞显得有些伤感,他对我说,困难和危险留给你们了,大队人马转移以后,只剩下你们二十几个同志来对付敌人了,万事都要小心。实在不行时,就尽快同我们联系,军区会想办法支援你们的。沙飞留下一句让我终生难忘的话:万一我遇到不幸,你一定要坚持下去;如果你遇到不幸,我也会坚持到底的。

第二天黎明,晋察冀画报社兵分两路,一路跟随沙飞、赵烈向下庄的柏崖村转移;我和张一川率领另一路前往花塔山第二营地,以便与上庄村地方同志互相接应。

1943年7月画报社全体成员在阜平上庄合影,后排右六为沙飞

分开后的沙飞、赵烈那一路的情况本文引用了解放军2207厂(其前身是晋察冀画报社印刷厂)史上老前辈们的叙述:

沙飞他们连走两天山路人困马乏。十二月八日,队伍进驻柏崖村,当天夜里,军区锄奸部和警卫连的同志也转移到该村驻扎。是时,李志书管伙食,为大家安排吃晚饭,大家就地宿营,进入梦乡。不料,敌人跟踪而来,9日凌晨包围了村子,封锁三面山头。

杨国治换岗时发现敌情,马上鸣枪报警,但为时已晚。敌人抢先攻进村庄,情况万分危急。混乱中警卫连战士与敌人展开激战,其他同志与老乡向外突围。

寒风嗖嗖,山野凄凉。队伍被打散了,一时无法组织还击,而敌人居高临下,疯狂扫射,子弹呼啸而来。此时沙飞背着底片,爬上一座山梁。突然,几个鬼子从后面追来,眼看被俘,紧要关头,工兵班长王友和、战士韩拴仓挺身与敌人肉搏,掩护沙飞脱险。

王友和一连刺倒三个敌人,后被刺伤颈部,倒在血泊之中,韩栓仓则在肉搏中壮烈牺牲。

混战中,沙飞滚下山梁,雪地里奔跑十余里路,双脚被山石扎伤、冻伤,血肉模糊。

另一路,赵烈率部分人员已突出重围,但发现尚有一些同志困在村中,又返身冲入包围圈,掩护何重生、杨瑞生、高华亭等同志突围,在胭脂河畔只身与敌展开搏斗,终因寡不敌众而阵亡。何重生、张梦华二同志也中弹身亡。

陆续同志在将要翻过山梁时,被敌人子弹击中,倒在血泊中。

杨瑞生遭到敌人围攻,他握着手榴弹与敌人搏斗,力渐不支,准备引爆,与敌同归于尽,但被击伤头部血流满面,昏厥过去,敌人掠走他的毛衣,扬长而去。高华亭躲在一块岩石下,敌人的机枪就架在他的头顶上,所幸敌人只顾扫射,未发现石下有人,方得脱险。

赵银德初随沙飞突围,后被敌人冲散,爬至半山腰,遇敌,便把底片埋在一个石槽里,随即纵身从一丈多高的石崖跳下,因脚骨戳伤,趴在石头下,用柴草掩身,躲过敌人的搜捕。

李志书从村里跑出,与李明、马小锁会合,继续前奔,没多久,李志书力竭,为了不连累战友,打发其他两人先行。自己则转向另一座山刚,钻进石缝里,把钱和图章埋好,所幸没被敌人发现。

待敌人撤走后,赶往邻村,中途见李明躺在路上已经气绝,又见军区锄奸部部长余光文的爱人张立同志被敌人剖腹,死于大树下。李志书悲痛欲绝,进村后到一老乡家想找口水喝。一掀锅盖,内有两个煮死的孩子,李志书看得真切,其中之一便是余光文之子,如此惨绝人寰,为世罕见。

下午,杨瑞生、高华亭、赵银德、张志、张四、杨国治、赵华堂、董寿延等同志陆续聚在一起,曲治全在山脚下找到伤势很重的沙飞主任,把他背进山洞,脱掉棉背心,把脚包上。

劫后余生,战友重逢,禁不住悲从中来,潸然泪下。经清点,在这次突围中画报社牺牲九位同志。他们是:赵烈(23岁)、何重生(30岁)、陆续(25岁)、孙谦(28岁)、石振才(18岁)、李明(24岁)、张梦华(18岁)、李文治(18岁)、韩栓仓(23岁)。负伤的同志有:沙飞、杨瑞生、赵银德、王友和。

然而,赵烈、李明等同志用生命保护下来的宝贵照片底版,至今仍珍藏在中国照片档案馆和解放军画报社。

打扫战场的时候,杨国治、张志、张四、董寿延等同志含泪掩埋了烈士遗体,寒风凄切,悲歌当哭,血染的风采飘洒在英魂长存的太行山上。

这一天,是1943年12月9日。

两天后,曲治全、张志、张四等同志把沙飞背下山,连同杨瑞生、王友和、赵银德一起送进甘水河和平医院治伤疗养。沙飞住院后,画报社缺少领导,聂司令员重将罗光达调回,协助石少华主持工作,画报社又回到上庄短暂休整。

此次偷袭,日寇大吹大擂,保定报纸、电台大肆吹嘘“彻底摧毁了晋察冀画报社”。为此,朱良才主任指示石少华同志,尽快恢复力量,赶印画报,用事实戳败敌人的叫嚣。

12月,画报社由上庄搬到洞子沟。洞子沟是个偏僻的小山村,十几户人家,乡亲们热情接待子弟兵,腾房屋,开山洞安排同志们住宿。在此,画报社为栢崖战斗的死难者召开了追悼大会,由章文龙同志起草了祭文。

会后,大家怀着悲痛的心情,立即开始了紧张的工作。仅用一个月时间,晋察冀画报《时事增刊》印刷出来了,这是对日寇最有力的回击。接连几期画报,使画报社名声大震,当时援华作战负伤的美国中尉飞行员白格里欧特来洞子沟参观,看到战士们自己动手制作的轻便印刷机和制版机时,表示非常钦佩。

当地老百姓和民兵积极配合了画报社几个月的反扫荡,站岗、放哨、挖了一个又一个山洞、坚壁物资器材、带路、救人、掩护撤退等等,村里的耿同金、李玉忠、刘永禄就是当年的民兵游击队员代表。

据他们说,1943年反扫荡初期,赵烈他们差点被敌人抓到,后来是被耿同金等人给救了出来。当沙飞、赵烈带队伍向北撤退时,他们一再提醒赵烈,不要去柏崖方向,因那边鬼子活动频繁,很危险。

但上级指示沙飞他们北撤,是为了向军区留守部队靠拢,便于受到保护,却撞到了鬼子的袭击,使画报社受到重创。但也通过反扫荡画报社和当地百姓、民兵建立了深厚的战斗友谊。

正是这些深刻的经历,爸爸决定将我托付给阜平上庄的老乡。

爸爸带着妈妈和我来到上庄,选了两三家,但我一去就又哭又闹也不睡觉,人家没法带。最后,爸爸不得不找到当年在上庄时的老房东耿同金家,没想到我一到他家,就不再哭闹了。

爸妈在上庄陪了我近半个月,爸爸带着耿同金、李玉忠、刘永禄等游击队员一起常去花塔山下的溪河,捞鱼给妈煮粥催奶。

爸爸和耿同金回忆着在上庄战斗工作的日子,妈妈在一旁深受感动,对把我留在耿家更觉放心。随即,妈妈跟耿同金说:你愿意来边区银行工作吗?那里需要一些干杂事的工作人员,你如愿意,我将你介绍进去。

我干爹(耿同金)回家一商量,家里不同意,因他是独子,怕跟队伍走了,打仗死在外边。后来,爸爸说,那就等打完仗,带他进北京工作。可惜 因爸爸出事,他最终没有盼到那一天的到来。

爸妈离开我后,为了减轻耿家的负担,将在上庄制作的放底片的木箱子放满了小米、奶粉托警卫员带去耿家。耿家将底片箱一直保存到2004年,在石家庄双凤山陵园沙飞雕像和纪念馆建成揭幕时,亲手交给我作为永久的纪念。

我在上庄住了不久得病发烧,干爹迅速通知到爸妈,爸爸立即叫警卫员接干爹干妈带我到画报社找医生治病。

后来,爸妈随部队离开阜平后就再没回来。直到1950年爸爸出事后,石少华叔叔随即安排警卫员到上庄接我进了北京八一学校。那时我才三岁,从此我就与阜平、上庄失掉了联系,这一走就近四十年。

1990年王毅强到上庄探望父亲当年在上庄时的老游击队员耿同金、李玉忠、刘永碌合影 王笑利 摄

半生离散终相聚,返乡报恩续后缘

1985年11月22日,经过多少人的艰苦努力,爸爸的摄影展终于在北京美术馆开幕,在展馆里,小力姐带着耿同金来见我,说这是你的干爹,作为老区代表从上庄来参加影展开幕式。

我当时又是惊喜又是尴尬,真不知说什么好。他紧紧握着我的手说:“英孩儿,都长这么大了,离开家时才三岁那么小,这么多年我们找你们好苦啊!” (我小名叫王小英,是个女孩名,不知是谁起的名,一种说法是我爸起的,长大后当小英雄;一种说法是1947年阜平农村闹传染病,男孩儿要取小英这种女孩儿名,才能辟邪保平安。我在八一学校的同班同学里有个叫杨小英的,杨耕田的儿子,是他给我说的这个阜平传说。)

我马上带他见了妈妈,妈妈紧紧握着他的手说:“谢谢你们照顾他这么多年,难为你们了。”一边说一边眼睛红润了,我知道妈妈又想到爸爸的去世,心里难受了,赶快将干爹拉开,找个地方单独坐下,同他聊村里和他家的情况。妹妹少军好是感动,用相机拍下了我们这三十五年后的重逢。

见到那么多画报社的老同志,干爹兴奋极了,一边看影展,一边和大家聊天,杨成武参观了影展,并且接见了这位唯一的老区代表。

影展开幕式结束后,我送干爹去2207厂招待所住,同张一川,杨瑞生等老同志聊了很久。第二天,我又带他到幸福大街曲治全家拜访了一下,他们聊起了1943年画报社在上庄反扫荡的情况,第一次救赵烈和柏崖战斗的情况。我对干爹产生了由衷的敬意。

后来,我问了解放后家乡这么多年的情况,知道家里很穷,我赶紧给他买了电视机、军大衣等一批东西,他女婿赶到北京,帮他将东西带回家乡。他家有了电视机,全村人都到他家来看,听他讲北京之行的故事,十分热闹。

1990年北京亚运会,我带队伍去北京观看比赛,借机请了几天假,叫大姐带我去阜平上庄,看看我的干爹干妈,看看养育了我的那片村庄土地、花塔山,那里的乡亲们,那片父辈们流血牺牲战斗过的地方。

用当时时兴的带轱辘行李袋,装着广东糖果和衣物,坐长途汽车辗转来到阜平城,没想到惊动了县委。县委书记听说沙飞的孩子回“家乡看看”,亲自安排了住宿,陪我们吃饭,还安排了吉普车,要直接送我们去上庄。我真是震惊了:老区对八路军对沙飞的感情太深了。

第二天,我们谢过了书记、领导们,坐车直奔上庄,破烂崎岖的山路,颠得我五脏六腑都快出来了。到处是穷山土坯房好不凄凉,比起改革开放了的广东真是天壤之别。

当年父辈们抛开大城市的优越生活,就在这极度贫困落后的穷山沟,坚持了八年的敌后抗战啊!这是怎样的精神和意志力啊!

2004年,王毅强同大哥王达理在阜平花沟掌父母曾工作生活过的房前与村里的孩子们合影留念,王毅强就是在这里出生。

2004年,王毅强同大哥王达理在阜平花沟掌父母曾工作生活过的房前与村里的孩子们合影留念,王毅强就是在这里出生。

到了上庄,来到我当年住过的村庄和房间,整个村庄,全部都是土坯房,除了在原有房上抹上新泥,翻新旧房,一切同几十年前画报社在村里时一模一样,只是有了电灯和自来水,家家户户的正墙上端正地贴着毛主席的画像,人们用最原始的工具,干着最原始的农活。听说我们来了,乡亲们穿着破旧的衣裳,热情地迎接沙主任的英孩儿归来。

来到了我当年住过的家,干爹干妈迎出来,两位老人确实苍老了,两个女儿(我的干妹妹们已经结婚出去住)回来帮助爹妈做饭,干点家务事,家里收拾的挺干净整齐。

几个当年打过游击的老人进到屋里坐,闲聊着当年的往事,其他乡亲们孩子们在门外看热闹。这时我看到一个傻子,直不起腰,斜着身在门外角落里,从一个像是狗食盆里抓剩饭菜吃。

我问是谁家的?干爹告诉我,是他唯一的儿子,得病后无钱医治,变成傻子,管不了他,只能由他了。

说着干妈流下了眼泪,我完全被眼前的一切惊呆了,不知跟大家聊什么。干妈是老实人,不会讲什么话,但看得出,真是疼我。晚饭后,早早地就有老乡在干爸家席地而坐,等着看电视,还是我当年买去的黑白电视,看来已成习惯了。

第二天大姐带我去村里串串门,拜访了几个当年的老游击队员,听他们讲当年的故事,他们兴高采烈,热闹地拍照片。后来我和大姐又去拜访了山上一家曾喂过我的奶妈家,留了些钱表示感谢。我们还去了花塔山——前辈们打游击的地方,秃秃的山几乎没有树。

1990年王毅强到阜平上庄看望干爹耿同金及干妈时留影

晚饭后,我正想明天要走了,该给他们留多少钱合适呢?突然,她的大女婿(部队复员的,因家穷没文化,倒插门到耿家的)说话了:“家里这几十年穷的叮当响,爸后悔当年没跟你妈走。我和爸商量了一下,你现在给我们多少钱也救不了这个家,太穷了,能不能帮我们带走一个孩子,把她培养大,学点本事,回来帮我们致富。”

她把大女儿红菊拉到我的面前。我一看,才是个十岁出头的黄毛丫头,这怎么得了?我家还有个三岁女儿,我整天带队伍外出训练比赛,老不在家,又来一个不是添乱?

干爹干妈说:“英孩儿,太麻烦就算了,以后再说吧。”红菊爸急了,说:“哥四十年才回来一次,你们都老了,总不能老了穷死饿死吧。”说着就摁着红菊要下跪,我立刻说:“别跪,容我想一下,这事来得太突然。”

是啊,干爹干妈养育了我,早就应回来报恩,现在,他们这辈子就求我这么一件事,我如不答应,有点不近人情,可我也实在困难,家里经常是老婆一人撑着,她还要上班,更何况又是个女孩子,我得跟她商量啊!

可现在怎商量呢?当时又没电话,必须立刻做个决断!和小力姐商量了一下,我当场表态:立刻带她走。全家高兴得一再感谢。

第三天,县委派来车接我们到阜平,坐上长途车直奔北京。到北京后,马上带红菊到商店,从里到外,从头到脚全部换上新装,坐上南去的列车,两天到达广州。一路上,照顾这个从没出过山的乡村女孩,其中的狼狈是不言而喻的。

到了广州,先安排红菊休息,我和爱人开始研究,如何安排她的生活、学习,如何保护她的安全。

好在我爱人向东是中学教师,曾多次评为广州市优秀教师、优秀班主任。她马上回校,向学校领导汇报了红菊的情况,得到领导的支持,就给红菊办理了入学手续,第三天就带着她去上课了。

1991年,母亲王辉80大寿时与儿子王毅强、孙女司徒剑萍、及红菊(耿萍)合影。 易向东 摄

学校离家不算太远,她会骑车,就给了她一辆自行车方便上学。学校在广东省体育运动技术学院二沙体育基地里,面向省级运动员。上课不多,以训练比赛为主,但文化课教材和普通学校一样,只是抓重点内容精炼学习。红菊刚去,跟不上,再加上有的老师同学说广东话,听不懂。但过了一段时间后,红菊经过努力与我们的帮助,终于跟上了学习进度,站稳了脚跟,也和同学们融合到一起。

向东又给她提出了更高的目标,要求她成为班里学习最好的学生,因为她没有像运动员那样的训练比赛任务嘛。我也抽时间带她参观各项目运动员的训练和比赛,叫她学习运动员的拼搏精神。向东同时还教她学做家务,带她买菜做饭,一起打扫房间,帮忙从幼儿园接送妹妹剑萍,管她很严。

我的妈妈和兄弟姐妹们见到红菊来到广州也很高兴,都给与她不少的关心与帮助。1991年我调到公司当经理,在红菊不上课时,叫她跟着公司学习生产和管理。

总之,我们希望她在广州期间培养良好品德,锻炼意志,学会各种知识和能力,增长才干,为将来参加工作打下良好基础。1993年,她以优秀学生的成绩初中毕业,受到表彰。

我们考虑到,女孩儿开始发育了,长大了,又三年没回家了,决定叫她回趟家,一是回家看看,二是好好同家里商量一下今后的安排,初三一毕业,就送她回到北京。向东对来接她的父亲说:“几年来我们对她很严,但我们相信,她一定会比周围同年龄的孩子能干!”

红菊回家后,她先是跟着学校学习了一阵,又试着到北京的一家工厂打工,又去了北京一家党校学习了会计班,我到北京出差,又带她到亲戚家,请大家多关心她,照顾她。

她开始对自己出来闯产生了信心。她看到颐和园附近一家很小的饺子店招聘,就去当了服务员。她比其他服务员小,但有广州三年的经历,学过会计,又肯吃苦,很快受到老板娘李卫华的赏识,提拔她做领班。

后来我到北京出差,专门找到了那个饺子馆看她,并与她的老板娘一起吃饭,进行长谈,并送给她一本沙飞、石少华影展画册。李卫华是个很有爱心的人,对我们两家的故事很感动,决心像对待自己的女儿一样继续培养和帮助红菊(她改名叫耿萍)。

经过几年的努力,饺子店翻身了,他们承包了创业大厦等上千人的餐饮。红菊也成了李卫华的得力助手。在李卫华的支持下,红菊在家乡盖了新房,又在北京买了房,还招了许多上庄人来打工,包括红菊的弟弟、妹妹、亲戚、朋友。后来,他们当中有的做了房地产,有的搞水果蔬菜批发等。

2003年王毅强全家与母亲王辉在她工作了五十多年的原广东省人民银行旧址前合影。左起:王毅强与母亲王辉(坐轮椅者)、妻子向东(左)、女儿司徒剑萍(右)

2009年,我带着考上北大研究生的女儿剑萍去看红菊和李卫华,两个孩子欢聚在北京,高兴极了,我向李卫华表示衷心的感谢,并送给她一本沙飞摄影全集。

当我们又回去时,阜平城大变了样,高楼林立,四通八达的道路平坦而舒适。上庄到处都盖着新房,人们的生活明显富裕了。看到这巨大的变化,我真为阜平高兴,为上庄高兴。

可惜的是,干爹干妈没过上几天好日子,于2003年、2006年相继去世。我从广州赶去给干妈送葬,并将他们的墓合葬在了一起,愿他们在天堂安息吧!

干爹临去世前,特意交代了,他门前的核桃树中有一棵是给我的。每年当我吃到这棵树结的核桃时,我都会想起阜平、上庄,干爹干妈………

这一生,我都没有机会亲耳聆听父亲对我的教导,但从母亲、干爹干妈、石少华叔叔、晋察冀画报叔叔阿姨们的言传身教中,我读懂了太多的真谛,关于信仰、关于情义、关于人生。而所有的这些,都绕不开那片生我养我的土地——阜平。

2015年11月,在深圳接受纪录片《寻找沙飞》剧组采访,左起:王雁、刘深导演、王毅强、剪辑师廖鹏飞。 施健民 摄

本期图片除署名者外,由王毅强提供。

本文叙述的有关抗战和解放战争时期的历史部分,除引用2207厂史、石少华文章部分外,其余均引自或参考王雁著《我的父亲沙飞》。

原文始发于微信公众号(导演的导):沙飞之子王毅强口述历史:生命中绕不过去的故乡