*纪实文学 匠心筑梦–郭顺兴

*散文 老家厨房的嬗变–李合吉

说明:发表先后以当天发布为准。

【原创首发 侵权必究】

【纪实文学】

文 | 王银太 呼建刚

宜丰,原名仪凤,地处山西省屯留区西部约60里,数年前宜丰与雁落坪合并称雁凤村。双泽——雁落坪——宜丰这一道沟谷,被当地人唤为“南壕”。

南壕谷15里余,三面皆山,西部有佛头岭,南部有宜丰岭,西南有盘秀山支脉老蒿岭,中间两条河流,由西南向东北奔流,于雁落坪村汇合,凝聚合流再向北在丈八庙注入绛河,现今流入屯绛水库。此地相对封闭,地形繁复,山明水秀,土地肥沃。百姓淳朴,勤劳勇敢,实乃驻军良地。在抗日战争与解放战争时期,这里曾是我军的大后方,故而留存诸多红色遗址,如晋冀鲁豫边区八路军领导在此开会的土窑洞 、屯留树人小学旧址、上党战役的后方医院旧址等处。此方之天与地,洋溢着迷人诗意,此间之山与水,流淌着天籁神韵。

2024年3月30日,天清气朗,阳光宜人,我与李存民一行,驱车从屯留县城出发,沿309国道,一路顺风抵达丈八庙,而后向南迈进了南壕。我们先到了宜丰村,找到了魏河清先生,他引领我们,驾车行驶了约莫二三里路,来到宜丰西部半山上的石背沟侯海岗先生的院中。

首先映入眼帘的是石背沟沟口,大约有十几米高的小土山,中部有以木柱支撑着的土窑洞。西边有三间残破的房屋,院北有一排陈旧的土窑洞,院中放置有从前使用过的石碾、干石磨、水石磨,满院尽显荒凉冷清。我们说明来意后,不一会儿海岗媳妇便将在地里的海岗叫了回来,热情地接待了我们。

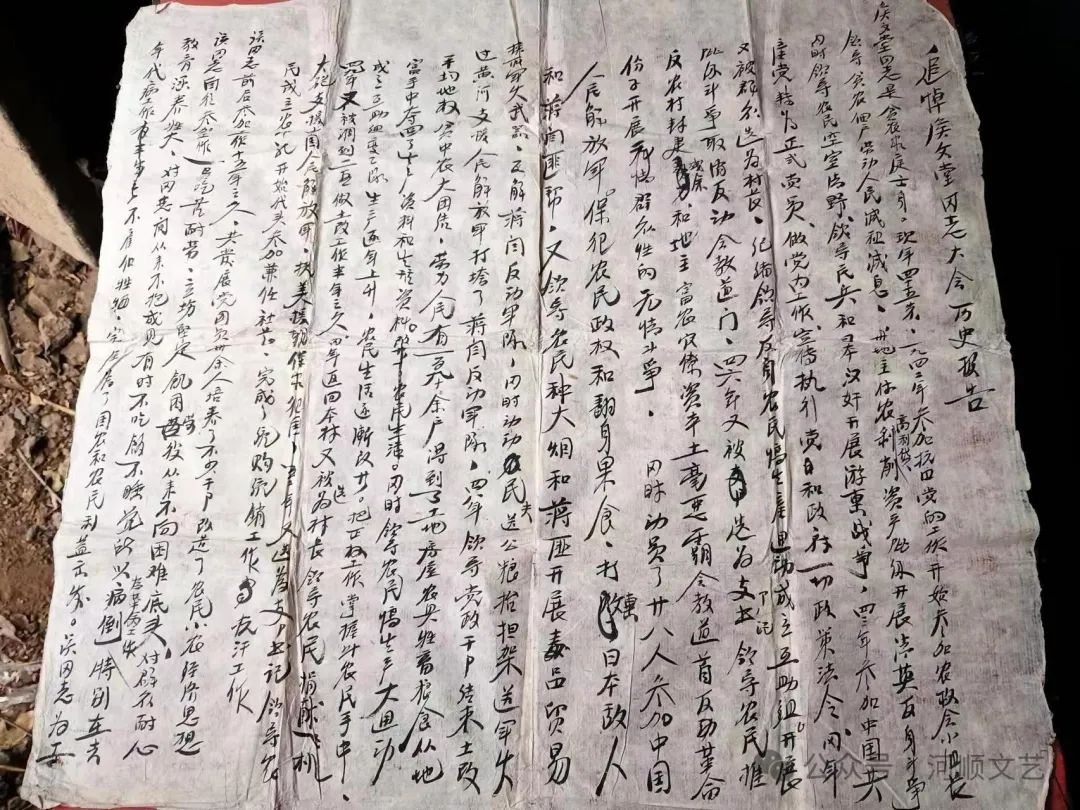

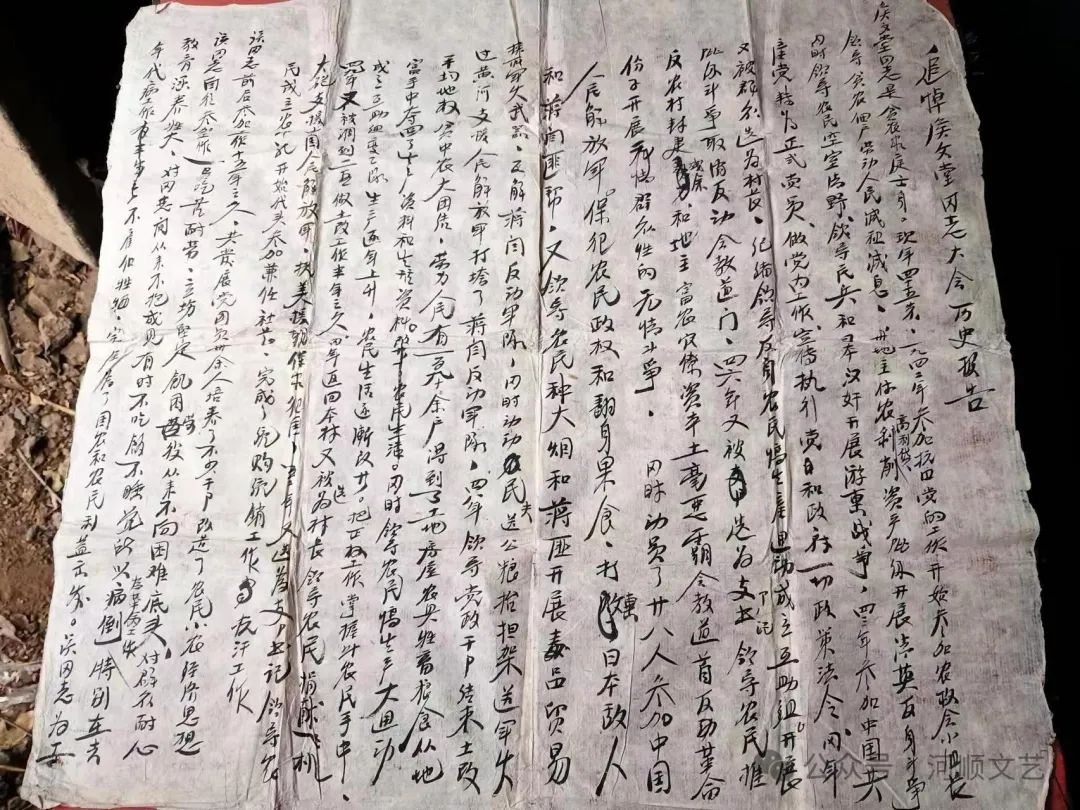

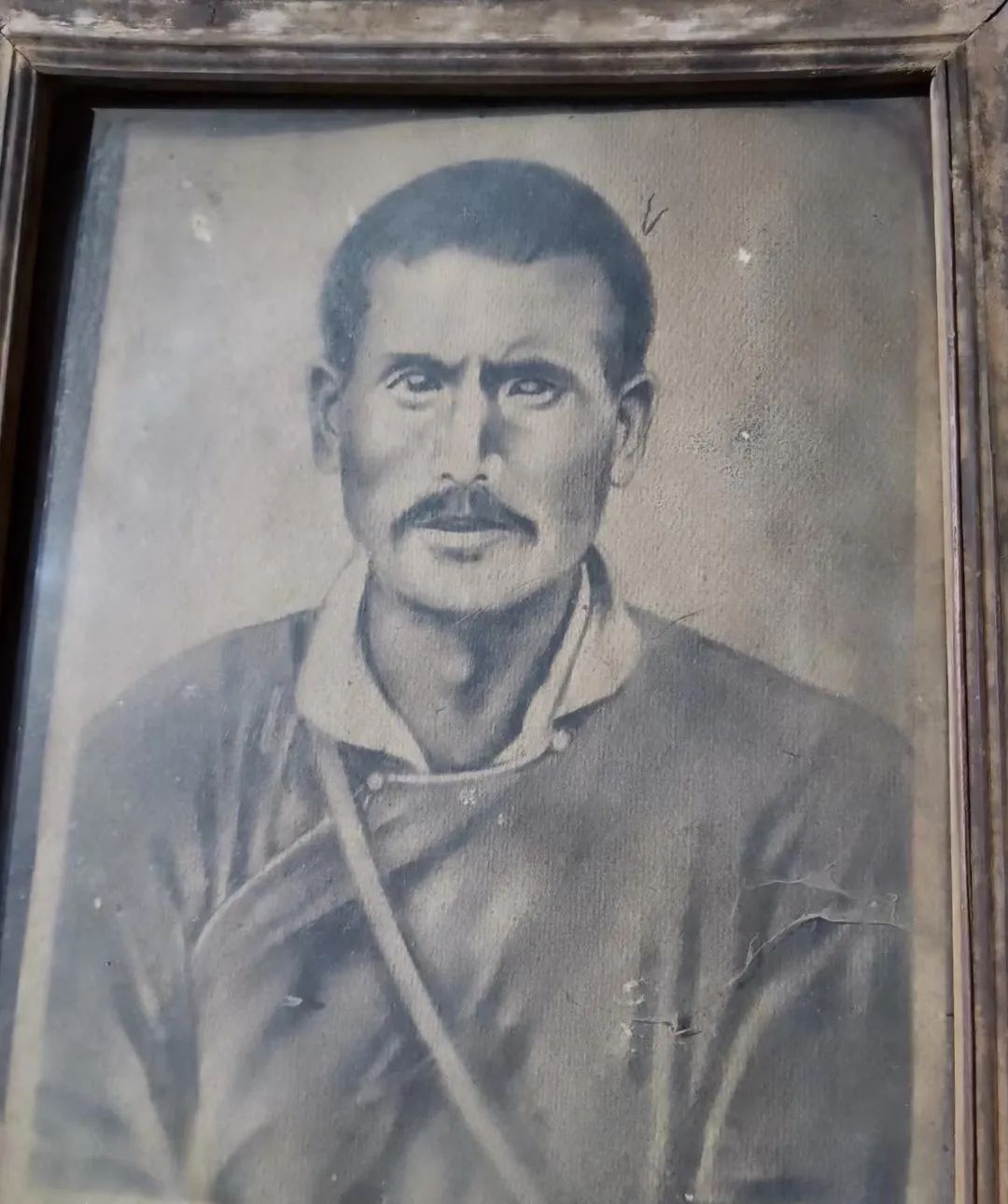

海岗介绍说:“我爷爷侯文堂在1942年参加抗日工作,任农协会组长。爷爷为了革命事业,常常废寝忘食,抱病工作,最终积劳成疾,英年早逝,年仅 45 岁。上级给他写的悼词中说:1942 年,他投身党的抗日工作,领导农民实行减租减息,与地主、富农和剥削阶级进行斗争。他带领民兵开展空室清野行动,与日本汉奸展开游击战争。1943 年,他加入中国共产党,并当选为村长;1946 年,他又被选为支部书记。他领导群众发展生产,取缔反动会道门,动员 28 人参加解放军,打击日本侵略者和蒋阎匪帮。同时,他还动员民夫运公粮、抬担架、送军火,过黄河,支援解放军。1948 年,他领导土地改革,让贫苦农民拥有了土地和财产,发起生产大运动,成立互助组和变工队,改善了农民的生活。1949 年,他调到二区从事土改工作。半年后,朝鲜战争爆发,他又领导农民捐款捐物,集中起来,国家去买飞机和大炮,支援抗美援朝。在合作社成立后,他担任社长,完成了统购统销工作。该同志吃苦耐劳,立场坚定,从不向困难低头,不顾个人安危,全心全意为国家和农民利益着想,是一位名副其实的共产党员。他为抗日战争、解放战争、土地改革和农业社工作做出了卓越贡献!”

他指着小院东边说:“这一座不起眼的小山头,独立于此,下面破烂不堪的土窑洞,曾经是晋冀鲁豫边区政府领导开会的处所。这一土窑洞曾为中国革命做出了贡献,理应称其为‘红色窑洞’”。

海岗接着说:“当时有一条蜿蜒的小径可进入窑洞内。战士能够爬上山顶,站岗放哨,保障开会人员的安全。站在小山顶,纵览四周,一览无余,尽收眼底。一旦察觉有敌情,即刻可通知洞中开会人员,及时撤离。”

他转身指着北面的土窑洞讲述道:“东边三孔窑洞,中间那一间为爷爷居住,东西两边则是八路军领导的住所,两孔窑洞有地道相通,还有地道通向山后面。倘若一旦有敌情,急需撤离,便可从东边窑洞中的炕下洞口,经过地道到达后面,再进入大山之中。”

他又用手指着西边说:“这儿原本有三孔窑洞,是八路军喂养马匹的地方,再向西边的土岸,这里有一土窑洞,当时为八路军伤病员居住,窑洞早已倒塌。”

据侯海岗的父亲侯天锁回忆,当年这里的十几个自然村庄都曾住过八路军的伤病员,每个自然庄有十人左右。上党战役时,石背沟一里多长的地方住了100多名伤病员,其中包括连级以上的干部,上级首长担心一但战役失败,伤病员就往沁源转移。晋冀鲁豫边区政府的领导也曾在此开会,并留下了三大木箱重要资料,委托侯文堂保管。侯文堂在去世前嘱咐侯天锁一定要好好保存这些木箱。然而,十几年过去了,无人前来认领,侯天锁无奈之下在“文革”年代将它们全部烧掉。

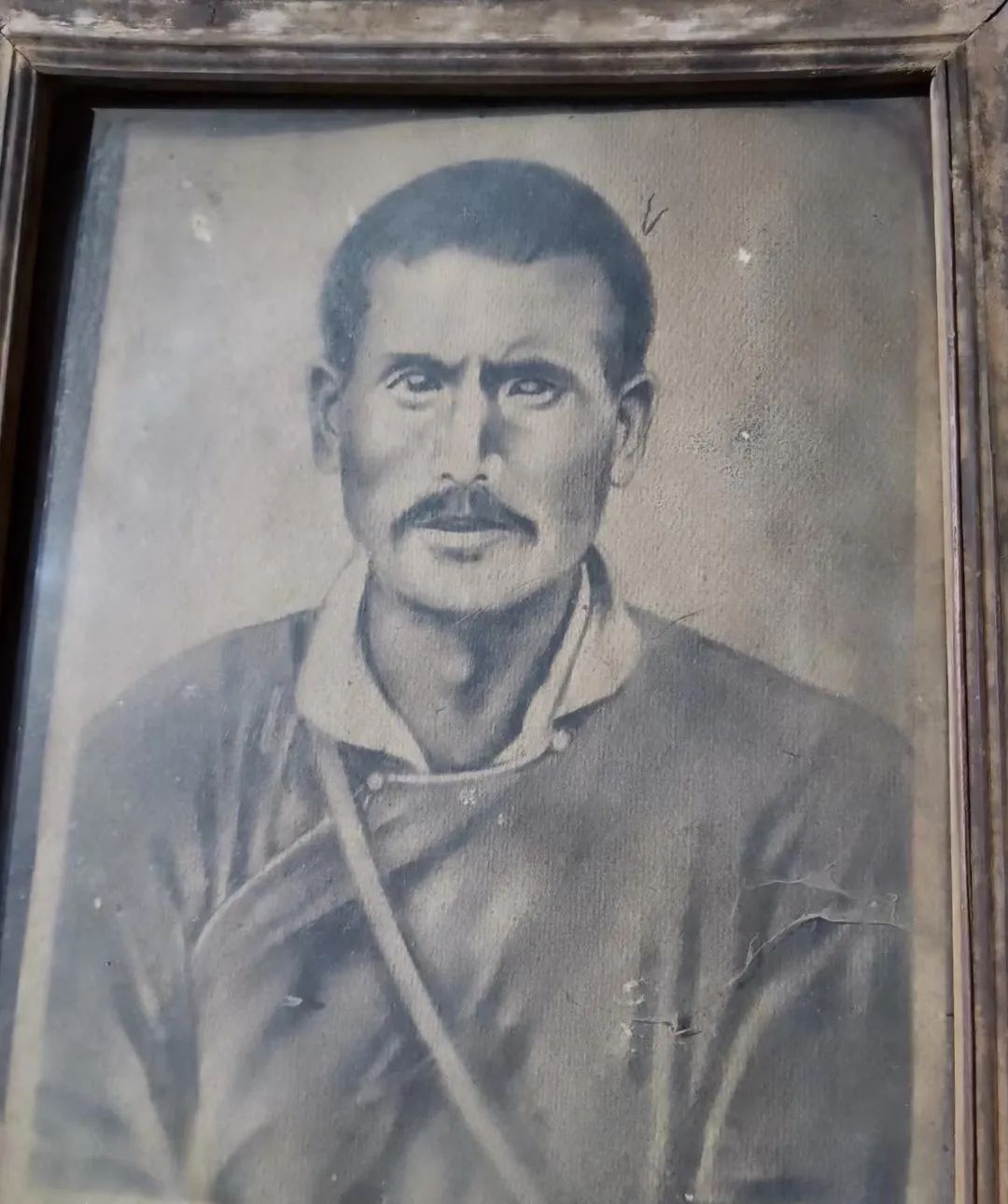

这一片热土孕育了无数的英雄。双泽村的呼英斌,原名叫全保,生于1930年,卒于2016年。他曾在双泽村的上党战役后方医院当卫生员,亲眼目睹了八路军战士的英勇无畏和牺牲精神,逐步认识到只有共产党领导的八路军,才能救老百姓出苦海,过上幸福生活的道理。受到这种精神的感召,他毅然决然参加了八路军,并在抗日战争和解放战争中屡立战功,从太岳到太行,从云南横断山脉到朝鲜战场,特别是在上甘岭战役中,他表现出色,多次受到嘉奖。

呼英斌老家:曾为上党战役后方医院——义门院和八路军驻地

1955年,呼英斌拿着总司令朱德发给的“回乡转业建设军人证明书”回到地方,先后从事医疗和企业工作。他始终不忘初心,为祖国的建设贡献着自己的力量。

2005年和2015年10月1日,他代表山西省抗战老英雄相继出席国庆典礼和抗日战争胜利60周年和70周年纪念大会,在北京天安门前接受国家领导人的检阅,得到中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗日战争胜利60周年和70周年金质勋章和荣誉证书。

呼英斌这位老八路,于2016年10月1日因病去世,走完了他光辉的一生,2016年子孙们为在双泽村西南路北的坟前立碑。以表子孙后代一定要:铭记其功德,赓续其血脉。传承其精神,继承其意志。发扬其风尚,完成其梦想。跟着共产党,永远向前进。

在这片热土上,走出了雷振将军。雷振将军,湖南人,开国少将。当年雷振将军领导的三纵决死游击十团,就驻扎在南壕佛头岭附近的石窑底和南坡村,他的十团后改编为临汾旅。他领导的部队转战大江南北,毕生为中国人民的解放事业做出了卓越的贡献,解放后任东海舰队司令员。这片热土上的人民,为了中国革命流血流汗,甚至献出了自己的生命。他们用自己的血汗谱写了一曲曲壮丽的赞歌。他们的故事将永远被铭记,他们的精神将永远激励后一代不断向前,迈向美好未来。

这片热土培育善良勤劳的人——侯海岗。侯海岗的爷爷侯文堂在解放前任村长,兼地下党支部书记。海岗的父亲侯天锁给他讲了很多父亲的故事,他从中受到教育。他父亲死后,剩下其叔父一人,住在破旧的土窑洞中,石背沟就他一户人家。他叔父原来在城里工作,后来生病,神志不清,说话颠三倒四,虽然村委给他申请了五保,但没人照料他是不行的。海岗和他媳妇二人不忍心,只好放弃在张店村好的居住环境,回到石背沟养牛,种地,精心照看叔父,让他叔父安享晚年。

伏击台,处于宜丰村与雁落坪村之西,此间有佛头岭,其原名南屏山,曾建有一座清凉寺,因之此地又被称做叫佛脊台,因为八路军与中央军在此打了一个大仗,其名演变为伏击台。此台高出周围一米有余,面积约莫半亩,四周皆为坡地。有一条小路,自雁落坪村经伏击台到达七泉村。

据当地老人所讲,中央军得知八路军将会行径此地,前往七泉一带的太岳军区,于是在伏击台设下埋伏,并且于台上挖掘战壕。敌人做了充分准备,只等八路军前来。

雷振团长率领决死游击十团,抵达滚头凹村,进行了战斗动员之后,让两个连的部队在石窑底村集合,做好万无一失的准备,决意歼灭这股中央军。八路军自下而上发起进攻,英勇无畏地攻击敌人。然而,中央军凭借占据的有利地形和精良的武器,自上而下射击。双方激烈交火,八路军数次组织猛烈进攻,皆未能攻下,战斗持续了三天三夜。为减少伤亡,尽快消灭这股顽匪,八路军采取了攻心战术。因中央军中多数人来自长治地区,故而连长命令战士轮流喊话:“我们都是中国人,自己人切勿自相残杀,汝等家中皆有父母子女,兄弟姐妹,你们要好好想一想。”“八路军是为了解放全中国,让贫苦百姓过上好日子。”……后来,那位连长(陵川籍人)唱起上党梆子《斩赵王》,其声高亢,悦耳动听,格外触动人心。歌声吸引了顽匪,喊话惊醒了敌人。敌人的军心开始涣散,丧失了战斗力,有的已放下了武器,此时八路军趁机一举攻下了伏击台,剩余的敌人有的投降,有的逃窜。

宜丰村93岁的栾贻斌老人讲,战斗打响之时他距离伏击台很近,他站在一户人家院中的风口墙里,亲眼见证了战斗的场面。他听到八路军的枪声相对较小,中央军的枪声则较大,双方战斗异常激烈。他听到了八路军的喊话声,听到唱起《斩赵王》,后来看到八路军战士猛然冲锋上去,结束了战斗。

战斗结束过后,有村民前往了伏击台,看到了伏击台周围十几亩土地上,尸首横陈。村民们帮着八路军清扫战场,把敌人的尸体就地掩埋在战壕中。八路战士的遗体和伤员被抬走,一部分战士的遗体被送到了七泉的大米沟村安葬,一部分被抬到伏击台下的村庄埋葬,伤员则被送往宜丰和雁落坪一带,交由村民领养。

解放后,村民在伏击台种地时,经常挖出子弹壳,人骨头和战刀。为了纪念牺牲的烈士,使他们得以安息,当地政府在此处修建了烈士陵园。之后,烈士的家人将烈士遗骨认领走,因而烈士陵园不复存在。

我们一行又到了宜丰村的树人小学旧址,首先我们走进了原来校长和教师居住与办公的东房。这是三间两层的旧式楼房,下面住人,上面存放杂物。1933年春,由吴之冈、罗灌中(罗家年)等人创办了红色学校——树人小学。取义于“百年树人”的意思,志为革命培养后备人才。1939年7月,日寇二次轰炸屯留,罗灌中、牛傅岩,郗德夫同志又带着学生进入山区,先是在老爷山南部半山顶的车道脊、泉洼。1943年又转移到盘秀山东北仪凤村的老坟圪落,直到抗战胜利。宜丰村87岁的老人呼殿英告诉我们,吴之冈、牛傅岩、罗灌中他都认识,都记得。因为他们就在他家住了几年,他母亲给他们洗衣做饭,结下了深厚的情谊。

学校为一两进四合院,前面房屋为学校的教室早已倒塌,现在满院长着小树和杂草,主房窑洞已破烂不堪,但还可看到它的旧貌。窑洞当时为厨房,呼富成是做饭的大师傅,还有宜丰的呼虎山也是老师。当时办学条件差,教师和学生生活十分艰苦。但师生们艰苦奋斗,同舟共济,教师尽心教,学生努力学。学生们学到好多知识,懂得很多革命道理。

1943年正月吴健15岁,吴之冈叫他的警卫员用红马把吴健和宋吉兮从屯留北部山区东坡岭的登家沟送到仪凤村老坟圪落的树人小学读书。在此校读书的学生有干部子女十几名,还有当地的百姓子女。这些学生后来都成为国家有用人才。

1962年下放干部充实基层,吴健给父亲去信征求意见。其父亲来信说:“回县也好,屯留是咱们的故乡,回去可以为咱们的故乡出力流汗,建设我们美好的家乡……”这样吴健全家又一次听从父亲的话回到屯留。

1976年吴健任屯留县人民法院副院长时专门去了宜丰进行走访。他踏上了这片热土,细看自己曾经学习的地方,回忆革命先烈工作和战斗场景,他告慰先烈:你们的血汗没有白流,祖国和人民将你们铭记于心。我们一定会继承你们未完成的事业,实现你们的梦想。请革命先烈们在天之灵安心,我们会捧着秋后累累硕果,敬献予你们。我们要弘扬革命传统,延续红色血脉,继承你们的意志,同舟共济,砥砺奋进,迈向美好的未来。

上世纪80年代,革命前辈牛傅岩退休后,满怀热忱来到这片热土。他怀念故地,想看一看当年同志们艰苦办学之地。向英烈们汇报,后人已接过我们手中火炬,完成他们未竟事业,再度描绘宏伟蓝图,创造辉煌成就,建设秀丽的新屯留。

雁落坪村东北的双泽村,上党战役时期,这里曾是八路军的后方医院,双泽村的原建民说,他于1977年在北京见到吴之冈,两人亲切交谈,谈论家乡的变化。谈及家乡的过去时,吴之冈对他讲,那时的后方医院是村中的“义民院”。义民院为一进三院,一院比一院高,现在只有西房和后院正房存在。正房和西房都是旧式两层楼房,其余已倒塌,但仍领略其壮美。这是呼英斌的家,他就是在这个院子给八路军当卫生员,参加了革命。

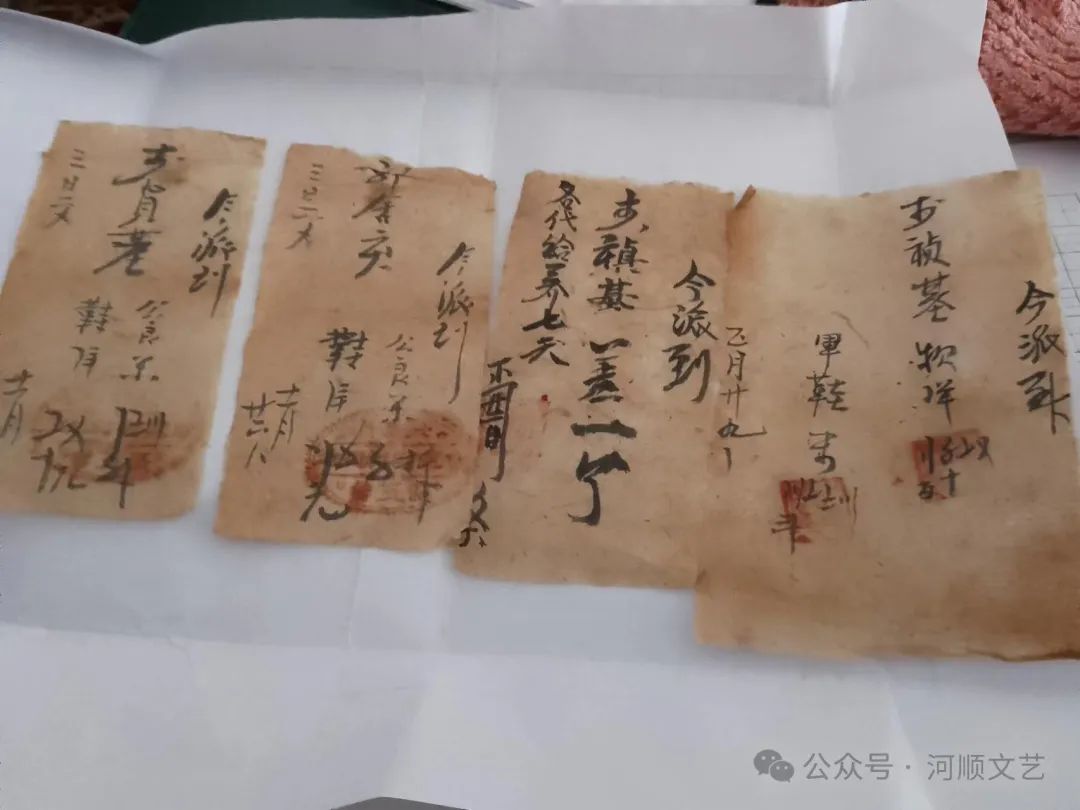

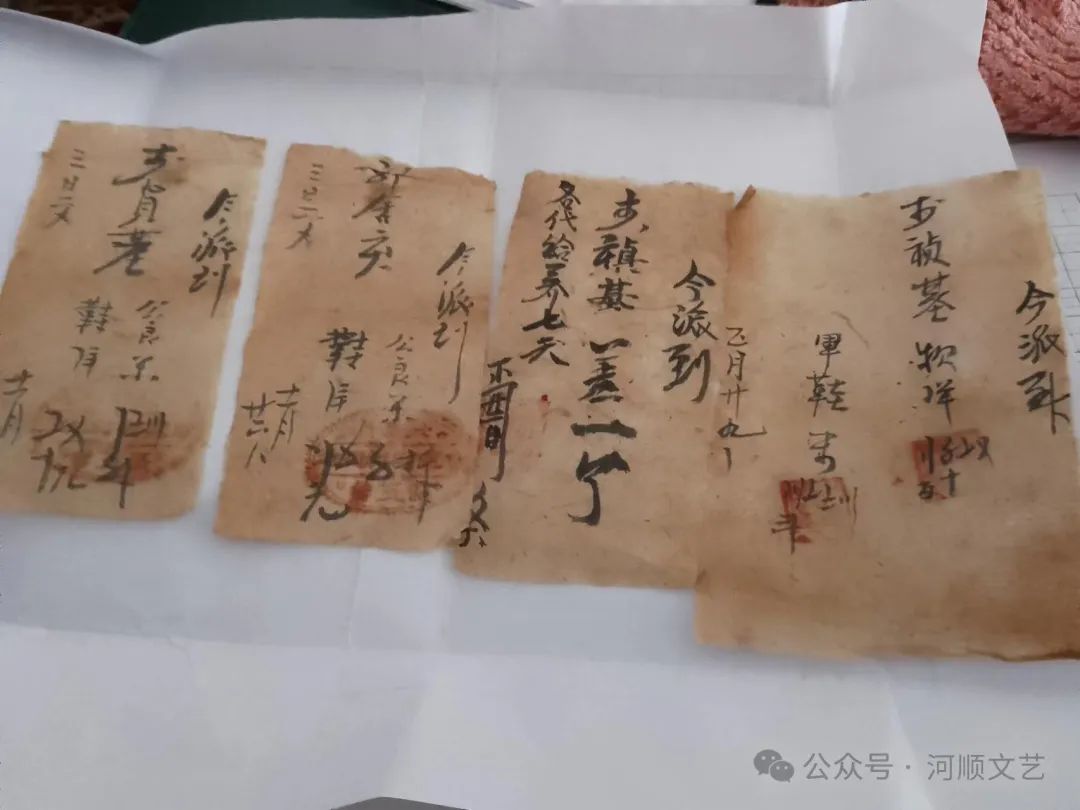

宜丰村93岁栾贻斌老人讲,当时村民组织起来,抬担架、送弹药、送粮食,支援八路军攻打老爷山。双泽、雁落坪、宜丰等大村小庄的百姓们都领养伤病员,李从民还保存着他家当时领养七天伤病员的条据。八路军部队曾在此驻扎,战士们有空就为老百姓打扫卫生、担水、帮助干农活。百姓们言道:“八路军不是亲人,胜似亲人。”村民们主动替八路军办事,青年人踊跃报名参军。

栾贻斌老人又讲,那时当地妇女组织起来,为八路军战士做军鞋,李存民现今依然保存有三张做军鞋收条。

歌谣充分展现出当时军民之间深厚的情谊。恰是军民团结如一人,试看天下谁能敌。有诗赞曰:

– 作 者 简 介–

王银太 山西省屯留区退休教师,屯留区作协会员。曾在新屯留报和初垦杂志上发表文章,其中两次获得奖项。

呼建刚 山西省屯留区雁凤村人, 退休干部 。

版权声明:【河顺文艺所使用的文章、图片及音乐属于相关权利人所有,因客观原因,如存在不当使用的情况,敬请相关权利人随时与我们联系及时处理。

原文始发于微信公众号(河顺文艺):【纪实文学】红色南壕采风记丨王银太 呼建刚