80年前,1945年9月10日, “上党战役”开始。

1945年9月10日爆发的上党战役,是抗日战争胜利后国共两党之间爆发的首次大规模军事冲突,标志着解放战争的序幕正式拉开。

一、历史背景

- 战后权力真空与战略要地争夺

日本投降后,山西上党地区(今长治市及周边)成为国共双方争夺的焦点。该地区扼守晋冀鲁豫边区咽喉,是连接华北与西北的战略枢纽。国民党阎锡山部试图接管日军占领区,而中共晋冀鲁豫军区(刘伯承、邓小平指挥)则已控制部分区域。 - 重庆谈判期间的军事博弈

战役爆发时,毛泽东正在重庆与蒋介石进行和平谈判(1945年8月29日—10月10日)。国民党试图通过军事胜利增加谈判筹码,而中共则采取“以打促和”策略,反击国民党的进攻。

二、战役过程

- 国民党进攻阶段(9月10日前)

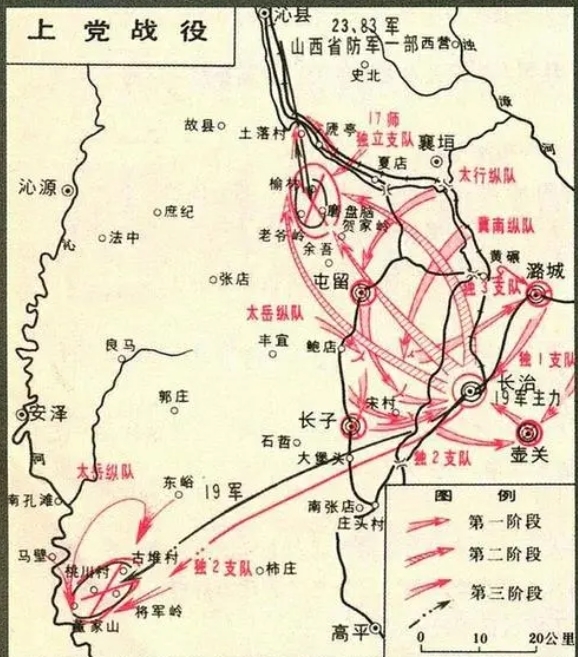

阎锡山调集3.8万兵力,在史泽波指挥下进攻上党地区,占领长治等多座县城。 - 中共反击阶段(9月10日—10月12日)

刘伯承、邓小平集中3.1万兵力,采取“围城打援”战术:- 攻城战:围攻长治,吸引国民党援军。

- 伏击战:在老爷岭、磨盘垴等地歼灭援军,最终收复失地并俘虏史泽波。

三、结果与影响

- 军事胜利与谈判优势

中共歼灭国民党军3.5万人,缴获大量装备,巩固了晋冀鲁豫根据地。此战直接增强了中共在重庆谈判中的地位,迫使国民党签署《双十协定》(尽管后续协议破裂)。 - 解放战争的开端

上党战役打破了“和平建国”幻想,暴露了国民党“假和谈、真内战”的意图,成为全面内战的导火索之一。 - 战略战术意义

中共首次在运动战中大规模歼灭国民党军,验证了“集中优势兵力打歼灭战”的军事思想,为后续战役(如邯郸战役)提供了经验。

四、延伸思考

- 国际视角:美苏对华政策间接影响战局。苏联默许中共在东北扩张,而美国支持国民党,但上党战役表明中共具备独立作战能力。

- 历史评价:毛泽东称此战“打得好,打得对”,蒋介石则视其为“意外的挫败”,加速了全面内战的部署。

(浏览 136 次, 今日访问 1人 )