77年前,1948年4月30日,中共中央发布的“五一”国际劳动节口号(简称“五一口号”),是中国共产党领导的新民主主义革命时期具有里程碑意义的政治宣言。

一、背景与发布过程

- 历史背景

解放战争进入战略反攻阶段,国民党统治濒临崩溃。民主党派和爱国民主人士呼吁成立联合政府,与国民党伪政权对抗。- 1948年3月,毛泽东致信邀请张东荪、符定一等民主人士参与筹备新政协,讨论成立民主联合政府。

- 民盟、民革等民主党派提出类似主张,如沈钧儒建议成立联合政府筹备机构。

- 发布契机

新华社社长廖承志致电中共中央询问“五一”口号内容,促使毛泽东等人决定借此提出建国纲领。- 毛泽东亲自修改口号初稿27处,最终定为23条。

- 1948年4月30日,口号通过新华社、新华广播电台及《晋察冀日报》《人民日报》发布。

二、核心内容

- 政治主张

- 号召“迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”(第五条)。

- 强调工人阶级领导地位,团结各阶层反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义。

- 其他要点

- 反对蒋介石伪总统选举,号召“打到南京去,活捉蒋介石”。

- 提出保护公私企业、维护城市秩序等具体政策。

三、历史意义与影响

- 统一战线的形成

各民主党派、无党派人士公开响应口号,接受中国共产党领导,标志着中国新型政党制度的萌芽。- 1948年5月,李济深、沈钧儒等民主人士联名致电毛泽东,表示“完全拥护中共主张”。

- 建国蓝图的奠定

号召召开新政协、成立联合政府,为1949年中国人民政治协商会议的召开奠定基础。- 1949年9月,新政协通过《共同纲领》,确立多党合作制度。

- 长期制度影响

“五一口号”是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的起点,成为中国特色社会主义政党制度的基石。

四、后续发展

- 1956年,“长期共存、互相监督”方针确立,多党合作制度进一步完善。

- 1982年宪法正式载入多党合作制度,2002年进一步提出“参政议政、民主监督”职能。

总结

“五一口号”不仅是中共中央夺取革命胜利的政治动员,更是中国新型政党制度形成的历史标志。其核心主张与民主党派的响应,奠定了新中国政治协商和多党合作的基础,至今仍是统一战线和多党合作的重要精神源泉。

1948年4月30日,中共中央颁布纪念“五一”劳动节口号,发出召开新的政治协商会议、成立民主联合政府的号召,得到各民主党派、各人民团体和无党派民主人士热烈响应,揭开了中国共产党同各党派、各团体、各族各界人士协商建国的序幕。

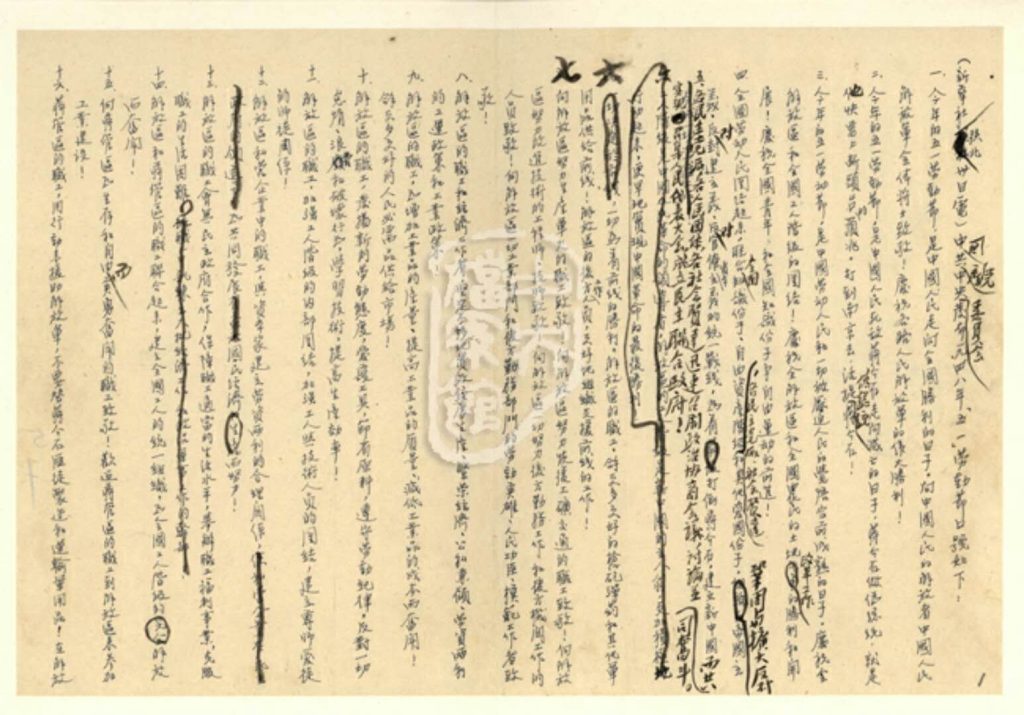

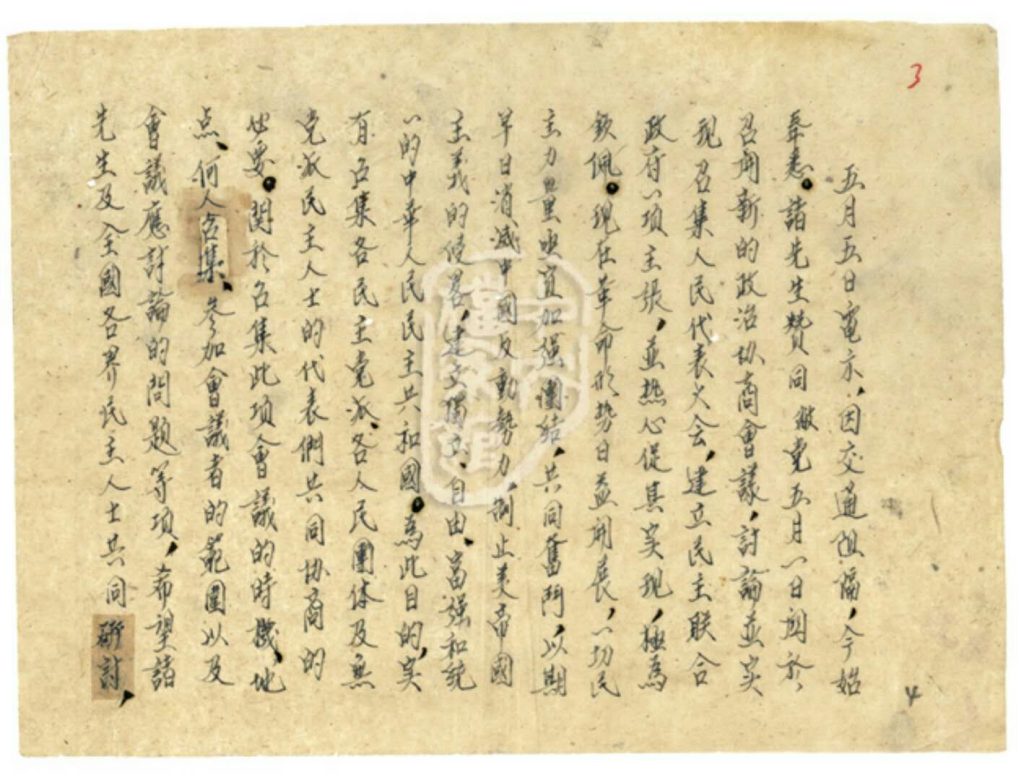

△中共中央“五一”劳动节口号

专辑选取了从1948年4月30日中共中央发布“五一口号”到1949年10月1日开国大典这一时期的馆藏档案文献200余件,包括“中共中央发布‘五一口号’、新政治协商会议筹备会第一次全体会议、新政治协商会议筹备会六个小组工作、中国人民政治协商会议筹备会第二次全体会议、中国人民政治协商会议第一届全体会议、中华人民共和国开国大典”六大板块,集中展现了召开新政协、筹建新中国的历史进程。

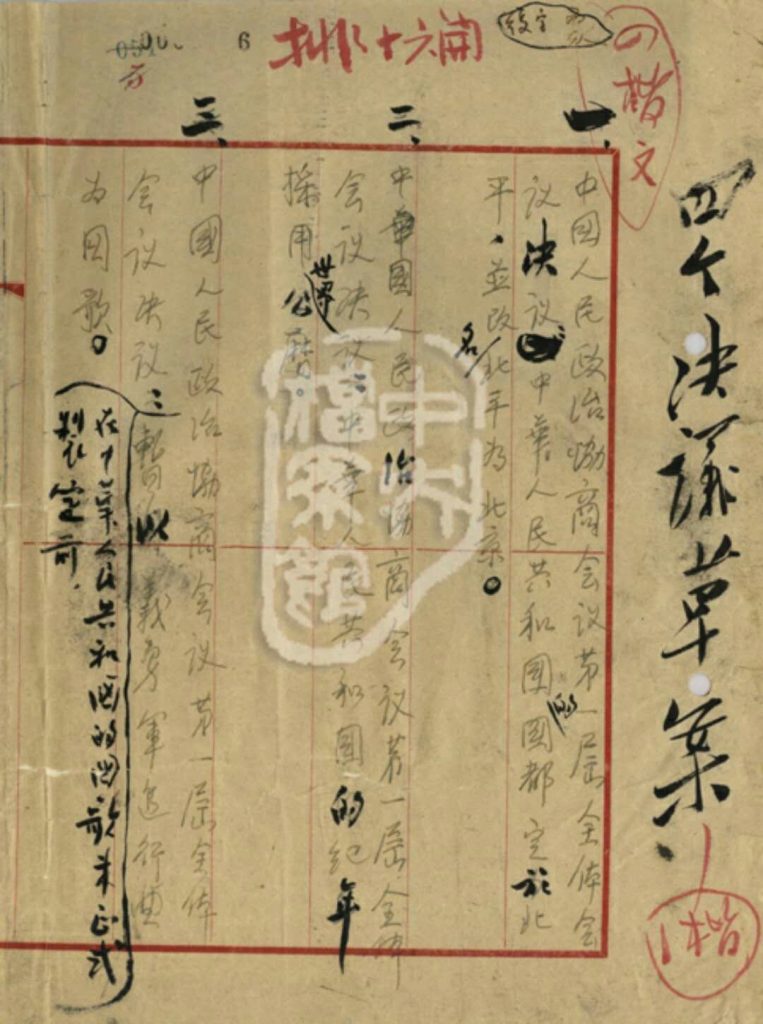

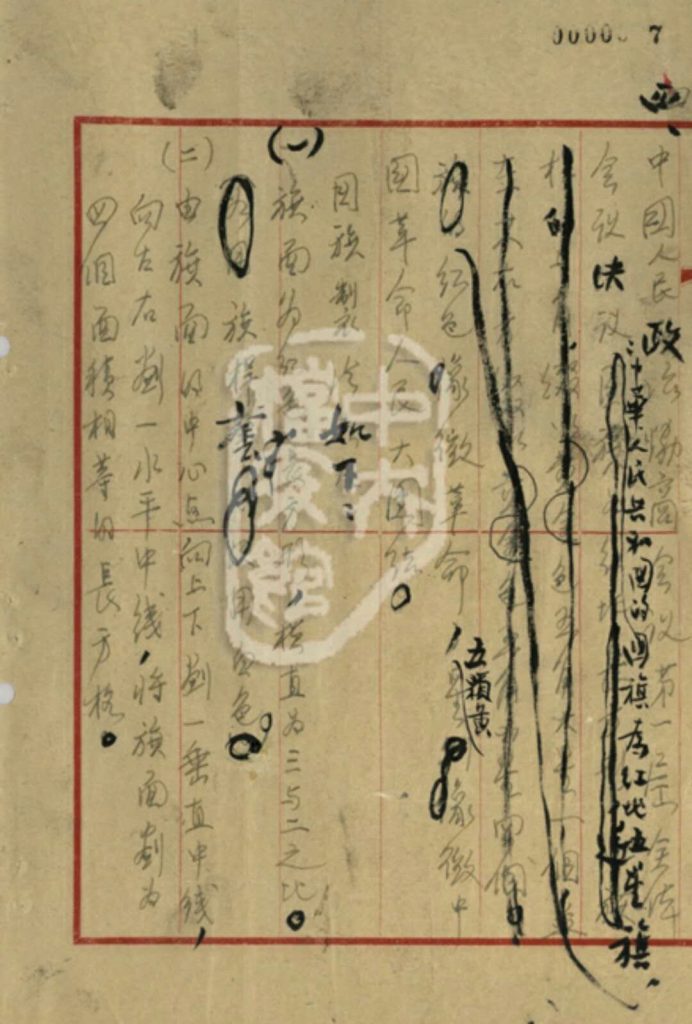

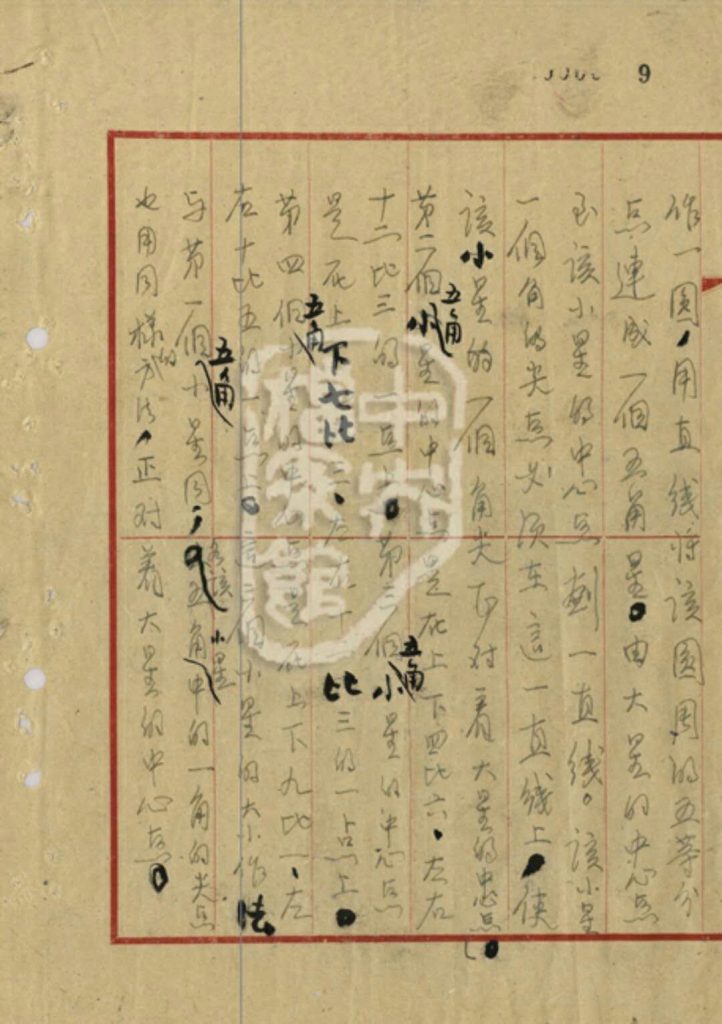

△中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的关于国旗、国徽、国歌、国都、纪年的四个决议草案

专辑所选档案文献涵盖文件、书信、手稿、照片、录音、影片等多种载体形式,内容丰富、形式多样,部分为首次公开,弥足珍贵,具有极高的文献史料价值。其中包括毛泽东给周恩来的信、周恩来起草的新民主主义纲领草案初稿、刘少奇在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的讲话等手稿档案,朱德在中国人民政治协商会议第一届全体会议上致闭幕词等录音档案。

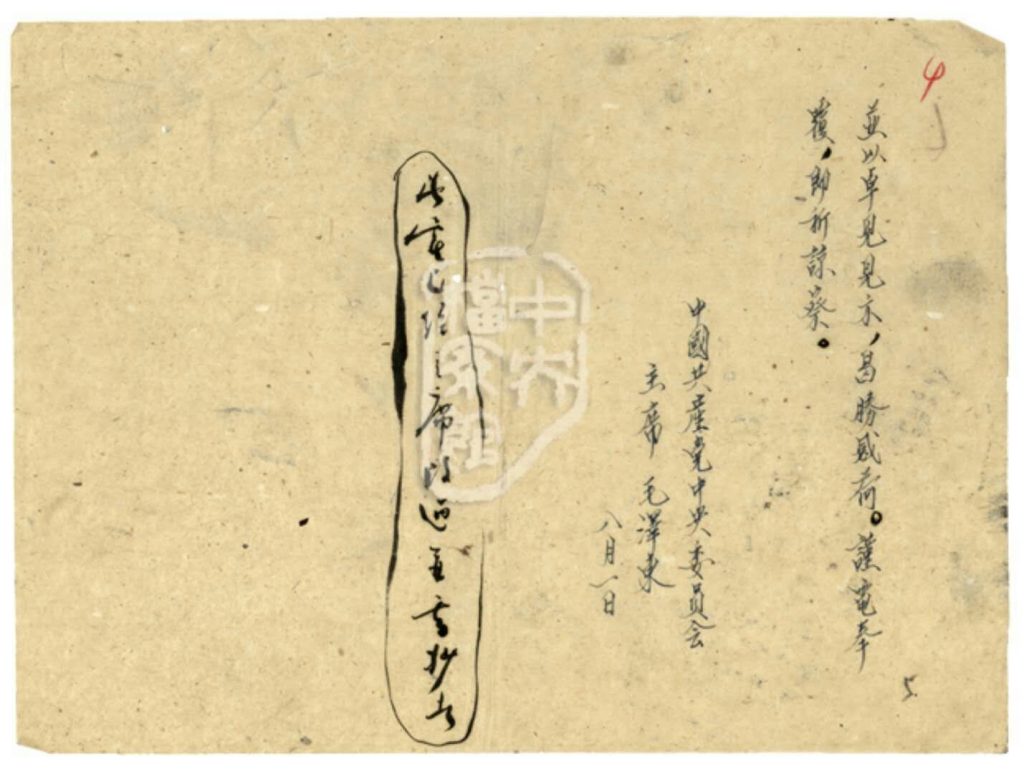

△毛泽东关于召集新政协会议的时间、地点等问题给李济深、沈钧儒等的电报

此外,以俄罗斯联邦档案部门提供的开国大典彩色影片为基础剪辑制作的开国大典影像档案,是目前公开的关于开国大典的时间最长、内容最完整的视频,真实还原了这一伟大的历史时刻。

中央档案馆有关人士告诉记者:回顾历史是为了服务现实、展望未来。中央档案馆推出“从‘五一口号’到开国大典”大型档案文献专辑,力图以原始档案文献重温新中国成立那段光辉历史,更加深刻展现中国共产党的初心使命,鼓舞广大人民群众爱党爱国的巨大热情,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。(央视记者 高伟强)