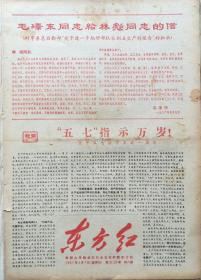

59年前,1966年5月7日,毛泽东颁布五·七指示。

毛泽东颁布的《五·七指示》是1966年5月7日毛泽东给时任军委副主席林彪的一封信,核心内容是要求全国各行各业结合生产劳动与政治教育,探索社会主义建设道路。

一、背景与起源

- 干部脱离群众的反思

建国后,毛泽东发现干部队伍中存在脱离群众、脱离劳动的现象,甚至出现生活特殊化、瞎指挥等问题。他多次号召干部参加劳动,但执行流于形式13。1964年,他阅读了第八机械工业部部长陈正人的报告,意识到官僚主义已成为政权稳固的严重威胁,认为“管理人员不与工人同吃同住同劳动,必然被工人阶级打倒”。 - 军队农副业生产的启发

1966年5月,林彪提交总后勤部关于军队农副业生产的报告,强调生产对军队战备、经济和政治教育的意义。毛泽东认为这一模式可推广至全社会,遂撰写《五·七指示》。

二、核心内容

- 军队的多功能定位

毛泽东提出军队应成为“大学校”,除打仗外,需学政治、军事、文化,同时从事农副业生产、办中小工厂、参与群众工作(如社教运动)和文化革命斗争。 - 各行各业的“五·七道路”

- 目标与理念

通过劳动与教育结合,消除工农差别、城乡差别、脑力与体力劳动差别,防止官僚主义和资本主义复辟,培养“又红又专”的干部队伍。

三、实施与影响

- 全国推广的“五·七体系”

各地迅速建立五·七干校、农场、工厂等,将干部、知识分子下放劳动学习。例如,黑龙江柳河五·七干校成为典型,学员被称为“五·七战士”。 - 争议与问题

- 形式化与冲击:部分地区执行走样,教育体系被打乱,知识分子和干部权益受损。

- 历史评价:被视为毛泽东探索社会主义道路的尝试,但也因脱离实际被批为“空想社会主义”。

- 终结与遗产

1976年“四人帮”粉碎后,五·七干校解散。但其倡导的劳动教育理念对后来的知青上山下乡、工农兵学员等政策有深远影响。

四、总结

《五·七指示》是毛泽东对社会主义建设的一次系统性构想,试图通过劳动与教育结合防止资本主义复辟,但其理想化与实践偏差导致了复杂后果。这一指示反映了毛泽东对干部革命化的高度重视,也折射出当时社会对阶级斗争和意识形态控制的极端化倾向。

(浏览 155 次, 今日访问 1人 )