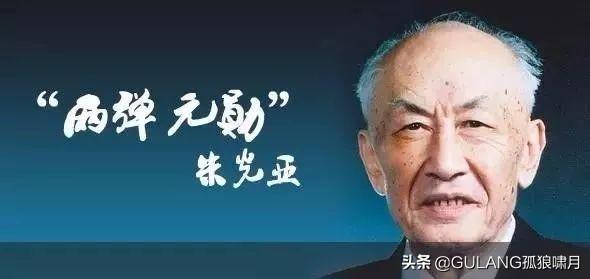

13年前,2011年2月26日,朱光亚同志逝世。

朱光亚,1924年12月生,湖北武汉人,中国核科学事业的主要开拓者之一,吉林大学物理学创始人之一,“两弹一星功勋奖章”获得者,2011年“感动中国年度人物”,被誉为“中国工程科学界支柱性的科学家”、“中国科技众帅之帅”。

被称为“中国科技众帅之帅”的朱光亚,“他一生就做了一件事,但却是新中国血脉中,激烈奔涌的最雄壮力量。细推物理即是乐,不用浮名绊此生。遥远苍穹,他是最亮的星。”这是2011年感动中国十大人物颁奖典礼上朱光亚的颁奖词。

“一生就做一件事”这句话的原创者不是别人,正是朱光亚自己。他的原话是:“我这一辈子主要做的就这一件事——搞中国的核武器。”

前半句,淡定,谦逊,轻描淡写。后半句,雄壮,豪迈,奇峰突起。

感动中国推选委员阎肃说:肃然起敬,卓越功勋,他代表的群英,使我们的民族——自强,自信,自力,自尊。

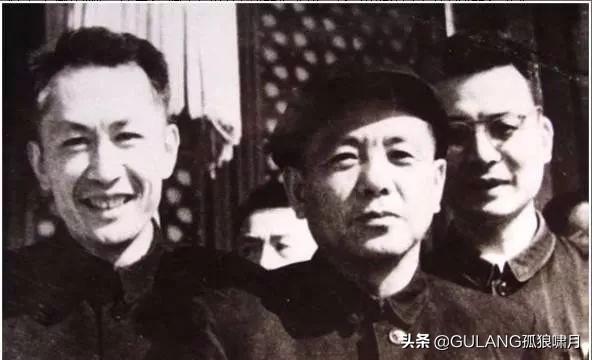

留美期间与杨振宁、李政道在一起

1941年中学毕业后,朱光亚考入西迁至重庆的国立中央大学(今南京大学)物理系。大二时,朱光亚转学西南联大,并先后受教于周培源、赵忠尧、王竹溪、叶企荪、饶毓泰、吴有训、朱物华、吴大猷等教授。众多名师的栽培,使朱光亚的学业有了较坚实的基础。1945年抗日战争胜利时,他从物理系毕业留校担任助教。

1966年国庆节,朱光亚与彭桓武、邓稼先在天安门城楼上

1949年秋,朱光亚毕业于美国密执安大学研究生院物理系原子核物理专业,并获得博士学位。

1950年2月,朱光亚拒绝美国经济合作总署(ECA)的旅费,告别女友取道香港,回到北京,任北京大学物理系副教授,为大学生开设普通物理、光学等课程。

1952年12月,全国院校调整,朱光亚接受组织安排调往东北人民大学(今吉林大学),在新建的物理系任教授。

朱光亚亲自教过519名学生,为国家培养出一批栋梁之材。他教过的学生中,后来成为中国科学院院士的有3人,王明达曾任教育部副部长,陈佳洱、胡德宝、丁肇忠、辛厚文、邓先灿曾任大学校级领导人,国家科学奖项获得者、著名专家、博士生导师数百人。

朱光亚与钱学森在一起

1956年,新中国决定发展自己的原子能事业。这年,朱光亚参与筹建近代物理研究室(1957年划归北京大学),担负起为中国培养第一批原子能专业人才的重任。

之后朱光亚参与组织领导中国原子弹、氢弹的研制及历次核试验,为中国核武器事业的创建与发展做出重大贡献。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。试验结果表明中国第一颗原子弹从理论、结构、设计、制造到引爆控制系统、测试技术等均达到相当高的水平。

1966年10月,朱光亚等人组织了中国第一次导弹核武器发射爆炸试验。试验取得圆满成功,标志着中国有了可用于实战的核导弹。

在朱光亚的组织下,1967年6月17日,中国第一颗氢弹空投爆炸成功。从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹爆炸成功,中国只用了2年零8个月,先于法国1年时间成为世界上第四个拥有氢弹的国家,发展速度是核大国中最快的。

朱光亚为国家富强、民族振兴而奋斗终生。他的英名和功绩,将永远与“两弹一星”事业的丰功伟绩融为一体,记载在中华民族的光辉史册上。他的优秀品质和崇高风范,将激励广大科技工作者牢记使命、奋发进取,为推动国防科技和武器装备建设事业发展、为建设创新型国家作出新的更大贡献。

中国工程院院长周济这样评价他:“朱光亚同志是老一辈科学家中才识与品行双馨的杰出代表。他厚德载物、行为世范,坚持原则、勇于担当,光明磊落、谦虚谨慎,‘淡泊以明志,宁静以致远’,始终保持了一名共产党员和革命军人的优良传统。他的高风亮节和人格魅力,永远是我们学习的榜样。”

2004年12月,为表彰朱光亚对我国科技事业特别是原子能科技事业发展做出的杰出贡献,国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准将我国国家天文台发现的、国际编号为10388号小行星正式命名为“朱光亚星”。

2011年2月26日10时30分因病在北京逝世,享年87岁。