作者:张小岗

那一年, 己未羊年;那一仗,此生难忘。悠悠46载!

上世纪七十年代末,我们的南部邻国头脑发热、野心膨胀,不断在边境搞事,挑战昔日“同志加兄弟”的忍耐力。

1978年12月初,正在北京家里休假的我突然接到部队电报:“有任务,速回。”云南边境有事了。我们13军曾长期驻防云南,对中越边境非常熟悉,若有行动,那一定是我们先上了!连夜买了第二天的机票,火速赶回重庆。

进入营区时,天已黑尽,一股浓浓的战争气息扑面而来。房前屋后,钉箱子的乒乓响声,烧东西的明灭火星,全副武装唰唰跑过的队列……。这座渡过了30年和平年代的苏式军营,被一种久违的氛围所笼罩。

很快,这氛围也开始向我袭来。刚放下行李,就通知我去管理股领装备:手枪、子弹、防毒面具、急救包、绑腿带、压缩干粮……。

除手枪、子弹外,其他东西都是陌生的。然后就是按规定进行“三分四定”(部队战备物资管理储备制度。“三分”即物资装备分为携行、运行、后留;“四定”即定人、定物、定车、定位)。个人物资自行处理,我没什么“金银细软”,只是把想留的东西用雨布打包,把一手榴弹箱的信件拿到屋后空地上烧了。这里面大多是当兵以来父母的来信,若留到现在是非常珍贵的,当时主要出于一种破釜沉舟的冲动,其实,不烧是明智的。对于一个数小时前还徜徉于长安大街上,尽情享受浩劫之后的宽松与愉悦的人来说,这滋味很难言,甚至始终有一种梦的感觉。可能吗?打仗、战争?多少年来,天天在喊,天天在准备,“‘苏修’亡我之心不死”,“向预 定作战地域——三北地区开进!”,哪一次不是转一圈就回来了。这回玩儿上真的了? 接下来几天是动员、表态、敌情通报……。

于小水副团长随军、师领导及侦察分队,先于部队到达预定作战地域,对前沿地形和当面敌情,进行了必要的勘察和侦察。待他从云南边境回来介绍情况后,我们感到,这一次有很大可能是真的了。

我团本来已是满编的甲种步兵团,因作战需要,还要补充、扩编。团卫生队新编担架队,恢复组建一度撤销的高射机枪连,新组建担架排。各连除正在住院的伤病人员外,全部按编制人数补齐,待今年新兵(接兵人员已经出发)来后补充到位,全团总员额增加到2400余人。和平时期干部缺位较多,任务紧迫,党委天天开会研究干部问题,天天宣布干部任职、提拔命令,有的人一天之内连升三级,有的早上还是排长,到晚上就成了连长,所以那段时间熟人见面都先问“你现在当什么?”赶上这一波,我这见习干事也转了正,正排到副连,三年半,还是落后分子。那天,在营区里遇见于副团长,他笑着对我说:“北京防化学院调你的函已经到团里了,但现在还不能走,打完仗再说。”他以为我早有准备,其实我完全不知情。后来才知道,邓小平整顿军队,200所军队院校恢复、重建,文革中降格、停办的总参防化学院获批从全军选调108名干部,条件之一是最好单身、家在北京,以免家属调京的麻烦,为此,军区就把我报上去了。我当即回答于副团长:“首长放心,不打完仗我绝不离开110团!”这可能真的是一次试探,一次检验。生死面前,从上到下,总会有那么一些有“背景”的人,托关系、走后门,想方设法留在后方,就像后来的电影《高山下的花环》里赵蒙生那样。身为军人,我深知此时此刻该做什么。

1978年12月17日,部队从营房大操场登车出征。留守的同志们端着酒杯为我们壮行,随军家属们依依不舍含泪送别亲人。宣传股何国庆因已确定转业,获准留下了,我握着他的手久久不愿松开。部队在几十公里外的襄渝铁路陈家桥车站转乘军列。三千甲士披坚执锐,战马嘶鸣着用铁蹄不停敲打停靠在偏僻小站上的军列车皮,此情此景令我想到,当年,已经安享了20年和平生活的苏联人民一觉醒来,从广播中听到外交部长莫洛托夫沉重宣告:“公民们,战争开始了!”的时候,那是一种什么样的心情。尽管我们面临的只是一场局部战争,但必竟有很多人被卷入到这个旋涡里了。

清晨,车靠贵阳。阔别12年,依稀记得“文革”串联时风尘仆仆的情景。如今戎马再度,风光依旧,但毕竟时过境迁了。大军南行,一路上,时局问题成了议论的中心。对未来的战事,每个人都在思索、揣摸。中越之间“同志加兄弟”的关系瞬间激变为剑拔弩张之态,对于首当其冲的军人们,隆隆的炮声仿佛已近在眼前。平时耳闻目睹有关战争的描述,就其前奏曲来说,现在的的确确已经开始了。在这种突变中,人们的心理往往是不一而同的。对一些刚刚晋升的人来说,机遇使自己的才能有了发挥的可能,前途无量,一定程度上抵消了临战的恐惧与紧张,心情以激动为主。

我自认为不属于“激动”派。对我来说,既为形势的咄咄逼人而逐渐 清醒,又一时摆脱不了一些美好的幻想,也许,要待打响之后才会真正醒来。还有一种人,职务上没有擢升,却从一开始就接触了较多的“内情”,一直以“走着瞧”的心理冷静地观察着一切。当然,哪一种人都免不了对亲人的牵挂。有人家就在云、贵一带,越往前走,心情越不能平静。有的家属在驻地留守,闲暇时便会时时念及。有人来自北国、江南,如今“深入不毛”,水土难服,思乡之情顿生。由于从接到备战命令起,部队就进入封锁消息的保密时期,不准通信、打电话,家里人完全不知我的情况,直到临走前一天,去邮局给家里拍了个电报:“即将去江风阿姨处”。江风阿姨是母亲的老战友,也是第一个见到我出生的人,时任昆明市副市长,电文的意思只有父母能看明白。

在真正的战斗到来之前,我们这些年青的军官们仍然保持着热情奔放的性格:

“雄纠纠、气昂昂,大军赴南疆,保和平、卫祖国,就是保家乡。中华好儿女,一心团结紧,自卫还击,打败苏越霸权狂!”

“能将带精兵,天下都闻名,邓小平、刘伯承、徐向前……”激昂慷慨的歌声飘出车窗,洒向沉睡的村寨。

第二天中午,车抵昆明东。丽日蓝天,既像北方,又有南国的风韵,春城名不虚传。这里是我的出生地,这一天又正好是我27岁生日。27年前,我在这里呱呱坠地,如今,我回来了,而且继承了父母的事业,成了一名战士。换乘著名的滇越铁路窄轨(轨距1米)火车继续南行。当年,大将陈赓率我13军、14军千里追击,横扫滇南,靠的是“脚力制胜”。而如今已是20世纪70年代末,这支中国人民解放军的精锐之师,却还要靠着这条百年前法国殖民者建造、曾经运走中国大量铜、锡等宝藏的“米轨”铁路,以每小时20公里的速度开赴边界,去保卫自己的国土。

“云南十八怪,……火车没有汽车快”。早就听人说过,坐这小火车,下去尿泡尿再上来也赶趟,今日得见,果然慢得出奇。不过,眼前景色绝佳。列车穿行于云雾缭绕的峡谷悬崖之间,浓浓的潮气溢入闷罐车内,千年古藤擦窗而过,滴落点点露珠。满山蕉林、满目绿荫,郁郁葱葱的热带雨林层峦叠嶂,不时传来宛转的猿啼鸟鸣……。

过了滇南重镇开远,在碧色寨越过北回归线,就已是典型的热带风光了。凭窗远望,即兴成小诗一首:

烟雨重重山,峭壁难攀援。

征师越险境,何日平边关。

(未完待续)

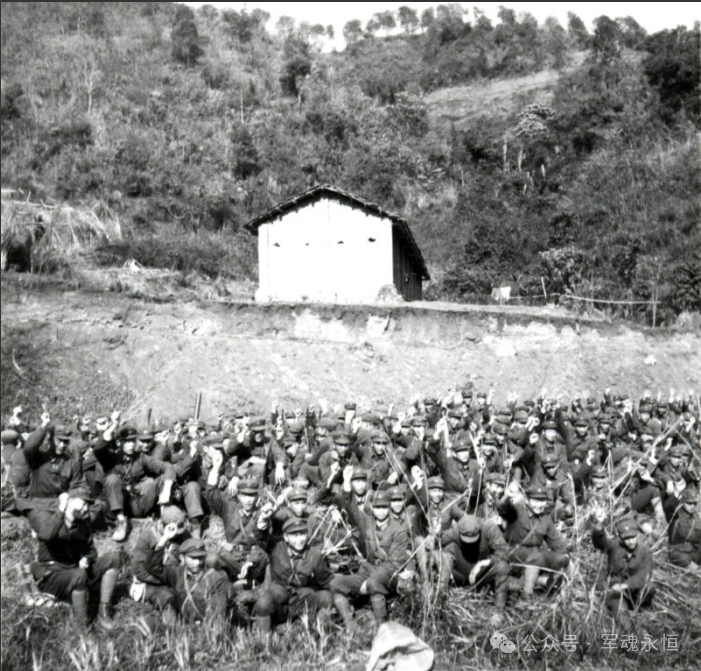

(配图)

(配图)

老兵不老,军魂永恒。

原文始发于微信公众号(军魂永恒):《己未46年祭》(一):受命出征丨张小岗