在抗日战争进入艰苦阶段的1940年3月,八路军山东纵队开始了第三期整军。根据对敌斗争的需要,按照中央军委的指示,山纵决定将各地的基干部队整编为主力团队,这是把这些抗日武装起义的基干部队尽快地建设成为一支野战部队的决定性步骤。4月,处于泰山区的第四支队,将直辖的3个主力营重新组编为第四支队第一团(也就是后来的山东纵队第一旅和鲁中军区的第二团,解放战争时期的辽东第三纵队第七师的第二十团,现今的第四十军一一八师第三五三团),吴瑞林同志调任这个团任团长,我任政委。从此我们走到一起,共同度过了抗日相持阶段的那段艰苦战斗的岁月。同时到团工作的还有副团长陈奇、王凤麟,参谋长于淞江,主任孟英等同志。

1937年底到1938年初,日军越过黄河向华东地区大举进攻。国民党韩复渠的军队不战而退,倾刻之间山东全省陷于敌手。在这种情况下,处于地下状态的中共山东省委领导了全省的抗日武装起义斗争,组建了这支部队。这3个营是分别由山东人民抗日游击第四支队和第三支队的主力改编而成。第一、二两营的前身是原四支队的第一、二两团,是1938年1月徂徕山起义中发展、壮大起来的主力;第三营则是1937年底在黑铁山起义的第三支队主力第四团和第八团,各团均在1939年的第二期整军中缩编为第四支队的直辖营。它是第四支队的主力,也是山东纵队的主力部队之一,成为坚持泰山和沂蒙地区对敌斗争的骨干力量。这期间,我八路军的主力尚在晋冀地区由西而东地开辟工作,发展游击战争,一时未能进入山东。而山东的敌、我、顽三角斗争却日益激烈,日军入境横冲直撞,国民党的游杂部队消极抗日、积极反共,不断通敌、投敌夹击我军,山东地区的军事、政治斗争的重担就自然地落在了这些游击基干部队的肩上。现在再次集结主力,攥成拳头,以应付当面的对敌斗争,其任务的繁重是不言而喻的。

建团之初,我们要尽快组建团的机关,调整建制、配备干部、整训部队,随时应付日军的“扫荡”和顽固、投降派的进攻,工作千头万绪,任务繁重。如何按照中央军委和山东纵队的要求,尽快把部队建设成一支“年轻的党军”,立即担负起机动作战的任务,则是我们的头等大事。为了在三角斗争中求生存、图发展,我们还必须迅速提高战斗力,在两年游击战的基础上,学会打我们以前没有打过的更大规模的运动战和对孤立据点的攻坚战,才能战胜敌人、保存自己。

这支部队的基础和素质是非常好的,全部是由山东各地党的组织从无到有、从小到大,发动群众组建起来的。成员绝大多数是工农成份,并且拥有一大批山东和平津的革命、爱国知识青年,他们抗日热情极高,朝气蓬勃,同当地人民保持着密切联系,是一支名副其实的人民子弟兵。但是这支起义部队中,除了1937年下半年党中央从延安派来的几位红军领导干部外,大多数人没有经过战斗锻炼,有军政工作经验的干部也十分缺乏,特别是缺少有指挥经验的军事干部。在拉起队伍的初期,确像一张白纸,连如何征集粮食、如何做饭吃都没有干过,往往是顿顿从老百姓家里征集熟食,连盆碗也是现从群众手里借来的。至于如何行军打仗,就更须“从战争中学习战争”,一点一滴地慢慢摸索了。

我们到职之后,睡在一铺炕上,吃在一张桌上,早早晚晚议论着带好这支队伍的办法。我深感担子的沉重。可是吴瑞林同志却干劲十足、充满信心,他的一句老话是:“兵熊熊一个,将熊熊一窝,只有不争气的官,没有不争气的兵。我就不相信有带不好的队伍!”这成了他常常挂在嘴边的口头禅。从此,他就言传身教、以身作则,事事做在前头,边教边做;讲战术、讲作风,一边做出样子,一边讲解道理。在战斗中他更是身先士卒、亲身示范,按他的话说是:“讲的再好,也不如做个样子。”这是他的主要领导方法。部队的战斗信心大大增强了,加快了部队的成长过程。

一天,他在一盏油灯下面,郑重其事地向我提出一个问题:“我们怎么领导?要分分工才好。”我请他先讲讲他的意见。他说:“你是政治委员,政治委员就是红军时期的党代表,党代表是有最后决定权的。你要大胆地领导,大胆地作决定,我一定服从,坚决执行。”我立刻意识到,这位“老红军”在向我这个“三八式”表示政治态度。我说:“现在已经不是党代表制,而是军政首长负责制。军事方面的事情要由你全权决定,政治方面的事情由我负责。而我,你是知道的,是游击队出身,是没打过大仗的……”他却摇了摇头:“说是那么说了,可是军队没有集中不行,老传统还是不能丢啊!”我深切感到,瑞林同志不但十分直率,而且是一个十分重视原则的人。我拿出山东纵队不久前翻印下发的政治工作条例,逐字逐句地抠了一遍。最后他说:“那就你管政治,我管军事。政治工作方面的事情你大胆地决定,不用问我;军事方面的事情由我包了。尤其是打仗,我比你懂,你就放心好了。”

我想了一下,说:“不行,我既然当了兵,又当了干部,是非学会打仗不可的,不然,就没有办法当这个政治委员,也没有办法做好政治工作。从今而后,我要当个小学生,你就是我的老师。你要一步一步、手把手地教我学会打仗,先让我当一个像样的战斗兵!”他很理解我的话,笑了起来,也没有半点客气,直截了当地说:“那就一言为定。打仗的时候,你跟住我,你不懂的,你就问。”道理十分简单,话也十分简单。我们就是用这种直来直去的方式,开始了我们的友谊和合作。

没过多久,一位在“太河事件”中被顽军王尚志部俘去,又在反击作战中逃回来的15岁的小战士何永福,当了我的“勤务员”。他们几个小兵因为年龄小,又坚决不肯离队回家,连队硬把他们送到团部来额外配备了个勤务员。这位小兵进取心很强,天天缠住我要学习识字,每到晚饭之后,就准时无误捧着他那个小本子来了,从无例外。一天,吴瑞林同志也凑了过来,他说:“也算我一个吧,我也得学学文化。你就是老师,谁叫你是个大学生呢!”我知道他没上过学,看个文件、写个信都很吃力。这样,他又成了我的“学生”。从此,我们之间除了战友、同事关系之外,又加了一层互为师生的关系。这就是我们之间的一点不同寻常之处,直到他去世之前还不时地提到这个老掉了牙的话题。

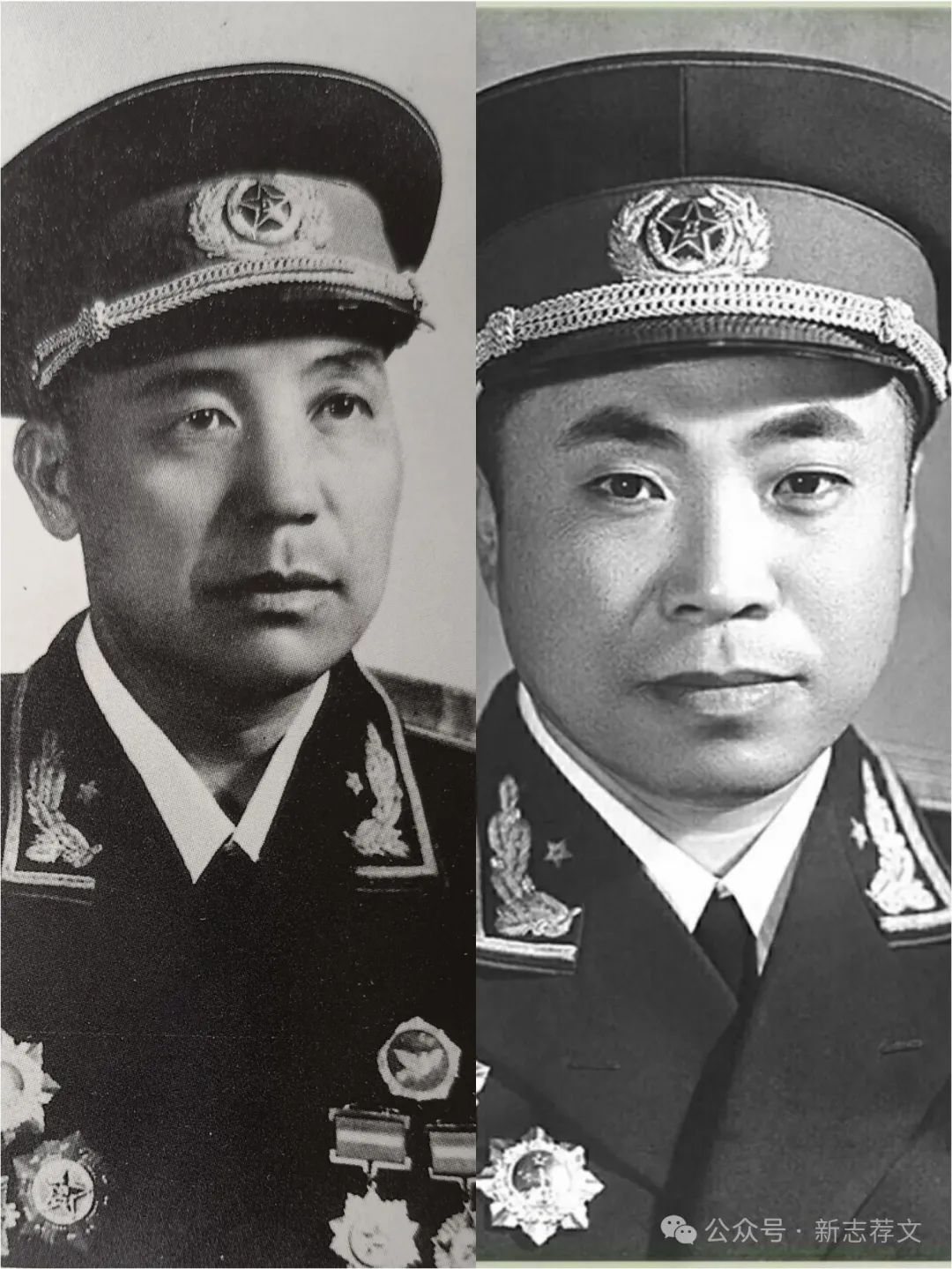

原文始发于微信公众号(新志荐文):李伯秋忆吴瑞林‖①重任在肩,建设鲁中二团