1967年,我的父亲江涛48岁在文革初期英年早逝。那年我只有15岁,但父亲的音容笑貌却令我终身难忘。后来我有幸像父亲一样,成为中国人民解放军的一员,并光荣地在军中服役40年。退休后,我仔细整理父亲留下的史料,多方拜访父亲的老战友,耐心聆听亲友的回忆,了解到父亲在我军情报战线无私奉献的点点滴滴。

被称为“活地图”的江参谋

在父亲的追悼会上,妈妈含泪对参加追悼会的国防科委领导说:“请转告邓小平同志,抗日战争时期被他称为‘活地图’的江参谋平反了!”父亲的这个称谓,源于他的青年时期。

“七七事变”后,未满18岁的父亲没有与亲人告别,抛弃了舒适的家庭生活,中断了保定育德中学高二的学业,义无反顾地踏上了奔赴延安的道路。他由八路军西安办事处介绍,进入了安吴青训班学习,同时加入了中国共产党。经组织审查、考核合格,父亲被先送到延安抗大第四期六大队学习。

1938年8月,为了适应抗日斗争中情报、侦察任务的需要,中央军委参谋部第二局在延安举办了谍报参谋训练班。从抗大众多热血青年中选拔了我父亲、张挺等23名学生在该班培训,学习谍报勤务、秘密工作、部队侦察、无线电通讯、爆破技术、交际常识、日语、摄影、马术等。四个月的培训为父亲从事情报工作奠定了基础,确定了他一生的工作走向。从此,父亲的军旅生涯除解放战争带兵打仗外,基本上是从事我军的情报工作。从这时起,按照组织上的需要,父亲由原名“蔡顺田”改名为“江涛”。

父亲从谍报参谋训练班毕业后,被分配到八路军129 师师部任侦察参谋。在不久的“百团大战”中,他因“工作积极,刻苦耐劳,完成任务好”受到了一等奖励。他对管内的地形、地貌、山脉、河流、城镇、村庄了解得非常清楚,每当首长问时都对答如流。父亲的战友涂元季回忆他说的一段话:“过去打仗,我跟着陈大麻子(指陈再道)当情报参谋,他才叫厉害呢!他行军途中骑在马上,用马鞭一指,问‘前面走到什么地方?’我得一口答上来。如果你答不上来,他会骂得很难听,甚至用马鞭抽你。所以部队行军一停下来,别人都休息了,我就站在墙边背军用地图。”

兴奋的笑容来自准确情报

战争年代,父亲指挥或参与了无数次战斗,他擅长的部队侦察与情报工作为这些战斗的胜利发挥了至关重要的作用。

2016年6月1日,《解放军报》刊登了文章《智取日军据点老顶山》。此文是父亲1959年在南京军事学院学习时的一篇作文,回忆了1945年他任八路军太行四分区情报处主任时指挥的一场战斗。

后来此文有多个版本,被数十家书籍、报刊、杂志、网站转载。此文讲述了1945年2月,军分区首长将拔掉日军在长治东部制高点老顶山据点的任务交给了父亲。由于地形山势险峻,敌人武器精良,据点易守难攻。父亲带领指挥组到据点周围反复侦察后认为:只能智取,不能强攻。他派出名为维持会长、实为我特工的同志深入据点侦察,获得了日军元宵节空手到据点旁的维持会大吃大喝的情报。父亲和战友们因此露出了兴奋的笑容!经过周密的战斗部署,父亲指挥部队在元宵节这天里应外合拿下了日军老顶山据点。

1942年5月,为了粉碎日军的“五一大扫荡”,我八路军129师新1旅决定奇袭日军的长治景家庄飞机场。时任新1 旅侦察股长的父亲派遣我特工人员,秘密侦察日军机场的地形、兵力、布局、防御等情报,并做好内应准备。31日夜,经过激烈的战斗,新1旅火烧日军飞机3架、汽车15辆、汽油库1座,火光照亮了半个长治城。

抗战胜利后,父亲认为自己一直做情报工作,缺乏带兵打仗的经验,申请到基层作战部队去锻炼。上级批准了父亲的愿望,由军分区参谋长(副师职)调到九纵74团任团长。

1949年10月,父亲率团千里追击蒋军,南下到达广东的那扶圩,通过当地游击队和审问俘虏,获取了敌广东保安第4师驻扎的情报。该团3营刘子林副营长带领12名战士,乘夜幕直奔敌师长的住所,用枪口顶住敌师长和参谋长胸膛,不费一枪一弹,俘虏了敌军2700余人,缴获14门炮,124挺机枪,1200余支枪,刘子林因此荣获“全国战斗英雄”的称号。

这是毛主席下的命令

2010年是军委情报部成立60周年,我拜访了父亲的老战友张中如、沈少星等前辈。我得知:为了加强我军的情报工作,1950年初,中央军委决定从全军的50个军调来150名高级干部到情报部、联络部以及外交部工作。当时情报部干部处的梁福申叔叔说:“这批干部的选拔非常严格,必须是最优秀的,要求军事指挥方面具有实战经验,文化水平方面也都是佼佼者,这是毛主席下的命令呀!”我父亲江涛就是其中之一,后来这批干部成为各部门的骨干力量。

张中如叔叔谈到我父亲时说:“到情报部后,很快就和你爸爸熟悉起来了,相处得很好,很能谈得来。他是一位很有水平、有思想、有主见、有工作能力的人,是比较严肃、比较坦率、以诚相待的人。他看问题、对事情很有见解和远见,绝不轻易改变自己的看法和观点,更不是见人嘻嘻哈哈、油腔滑调的人。他真是个好同志,可惜走得太早了!”

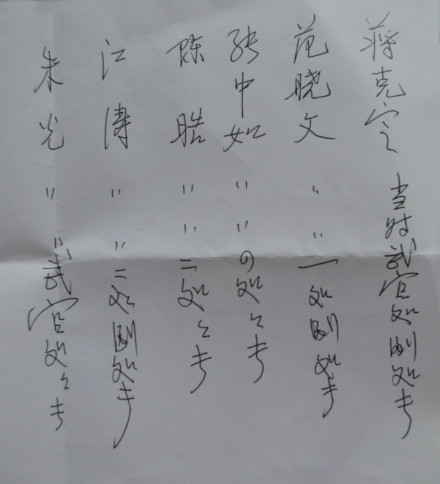

我把父亲留下的两张老相片带给张中如叔叔看,叔叔取出放大镜仔细地端详后,确认了相片拍摄的时间和地点,给我讲述了当年的往事,还亲笔写下了相片中六位前辈的姓名和当时的任职。叔叔说他没有这两张相片,嘱咐我翻印后送给他,作为军委情报部成立60周年纪念活动的资料之一。

首批赴朝作战的情报干部

2012年2月,我陪同母亲拜访了她和父亲六十年前共同的战友朱永琪、王钟华、何彬等,得知1950年11月父亲首次赴朝鲜战场参战的往事。

1950年11月23日,时任情报部二处(部队侦察处)副处长的父亲带领刘雨风、朱化、朱永琪、王钟华、陈汉波、赵锐、蒋嘉、徐正浩组成军委情报部首批赴朝鲜战场情报工作调研组,秘密奔赴朝鲜前线。他们的任务一是指导和调研志愿军部队的侦察工作,二是审问俘虏营的俘虏、搜集整理敌军情报。他们在朝鲜战场战斗了约四个月,这正值志愿军入朝作战第一阶段五次战役中的第二、三、四次战役。出征前,他们在军委情报部大院内留下了珍贵的合影。

父亲率调研组离开北京到达沈阳,在东北军区情报处更换了志愿军军服。12月1日,他们从宽甸跨过了鸭绿江,进入战火纷飞的朝鲜境内。由于敌军掌握了绝对的制空权,他们只能乘夜幕在冰天雪地中前进,4日到达了志司大榆洞。父亲将调研组一分为二,由他带领朱永琪、赵锐随志司去前线搞调研,其他同志到后方我军俘虏营审问“联合国军”俘虏。

志司组成后,毛主席曾主张志司设在中朝边境的中国境内,但彭德怀总司令坚持要设在朝鲜战场。他指挥作战时的一贯作风是指挥部离前线很近,这样既便于了解战场情况和与部队联系,又是对我军将士无言的激励。志司在朝驻扎过六处营地,分别是:大榆洞、玉泉站、君子里、甘凤里、空寺洞和桧仓郡,父亲随志司到达过除空寺洞外的五处营地。我对照朝鲜地图,按顺序把这六处用红色数字标在了地图上。

玉泉站是一条已无火车通行、长约200米的火车隧道。当年雪花飞舞、寒风凛冽,隧道的气温降至零下20-30度,穿堂风吹得人全身僵硬、手脚麻木。父亲和战友们吃的是压缩饼干和炒面,指挥间隙只能穿着棉鞋、和衣而眠。父亲长期难以入眠,被头疼、疲惫所困扰。他在甘凤里时留下了两张老相片:身穿无外罩棉军衣,皮帽下的面庞十分消瘦,目光疲惫却依旧炯炯有神,展现了志愿军将士的风采。志司的前辈们就是在如此艰难困苦的条件下,指挥英雄的志愿军打到了三八线。

父亲在志司听取了调研组朱永琪、赵锐的汇报,对他们再次下部队,并做了详细、具体的指示,从大至工作任务,小至生活细节都为年轻干部想到了。朱永琪深受感动地说:“江处长,请放心,我一定不辜负领导的培养,一定按你的要求去做,保证完成任务!只要工作需要,可以付出我的一切,包括生命!”朱永琪还嘱咐战友:“我若牺牲了,请你将我那本战场日记交给江处长!”后来,朱永琪圆满地完成侦察任务,并光荣负伤,因患斑疹伤寒被送回国,我父亲亲自送他到北京军区医院住院治疗。我母亲帮朱永琪拆洗穿了四个月从未脱下来的毛衣时,爬满毛衣缝隙里的虱子怎么也抖搂不掉,只好直接用开水烫,结果一盆水面上漂着一层虱子。

别离前几不能言语

第四次战役结束后,父亲回到北京军委情报部主持二处工作,并与同处工作的我母亲张瑾相识、相爱、结为革命伉俪

第二年,我作为他们的长女出生了。母亲告诉我:父亲非常疼爱我,一下班回家就高兴地抱着我。

1953年1月我刚满五个月,父亲再次授命奔赴朝鲜战场,继崔醒农、李士奇之后,任志愿军司令部第三任情报处长。这时朝鲜战争处于第二阶段,志愿军以阵地战为主要作战形式,进行持久的积极防御作战。

父亲这次出征与第一次赴朝有所不同:一是不再只穿无任何标志的军服,而增加了“中国人民志愿军”的胸牌。二是不再秘密出征,情报部阎揆要部长谈话后,部里召开了欢送会,在北京前门火车站受到了首都人民的热烈欢送。三是父亲不再单身一人,而有了与家人之间的相互牵挂。

父亲在出发笔记中写道:“志愿军出国已两年多,敌人仍无停战诚意。开城谈判已基本上陷入停顿状态,我军将继续打下去。我们奉命赴志司轮换,总参第一批共九个人……走后将留下病号二人(指我和看护我的姑姥姥),张瑾同志(我母亲)负担是沉重的。但我已不能做更多的协助了。别离前几不能言语。小平(指我)瞪目而视,似无所知。再见吧,走了!登车前许多同志欢送……并送至车站,场面多么热烈!老王(指父亲托付关照家人的战友)跑来问有何嘱托?感人啊!老头子,这一切已使我不能说话了,只能说些‘请回头见!’一类的话搪塞过去吧。”那时我小不懂事,只会“瞪目而视”,今天读来我不禁热泪盈眶:父亲临行之前,将妻儿托付给战友,抱着随时为祖国献身的信念奔赴枪林弹雨的战场!英雄有泪不轻弹,“别离前几不能言语!”几个字,既表达了父亲对亲人的无限牵挂,又展现了父亲为国效忠的壮志豪情!

父亲和同行战友经沈阳转火车到达安东,乘吉普车赴志司桧仓郡。一路上敌机轰炸、山路颠簸、路窄雪滑、弹坑累累,吉普车不幸发生翻车事故,父亲无大碍,而同行的战友受了重伤。

从1953年1月至1957年底,父亲再次赴朝在志司度过了五年时光。朝鲜战争的最后七个月,形势严峻、战斗激烈,父亲收集情报、分析敌情、抓获特务、终日忙碌,他在笔记中写道:“整个上午又都在处理电报中过去。”多年后,他对年轻情报干部说:“我们在朝鲜搞情报的时候,一边刷牙一边看电报,放下牙刷马上就处理事情。”

停战协定签订后,敌方仍然不断制造紧张局势,越过三八线的挑衅活动达792起,并且制造障碍、反对协商全面撤军及和平解决朝鲜问题。这期间父亲的工作重点转为维护朝鲜停战协定,加强战备防御,以及谈判交换战俘等。他同时担负了军事参考、刊物编辑和建章立制方面的工作,圆满地完成了志司首长交给的各项任务。

我去志司看父亲

父亲赴朝后不久,母亲响应部队女同志集体转业的号召,被安排到唐山铁道学院学习,我独自在北京军委情报部幼儿园里长大。幼儿园里不少孩子的父母在朝鲜、边疆或当时的社会主义阵营国家的大使馆,父母对我们来说十分陌生。除了老师和小朋友外,我所熟悉的便是张挺伯伯、老王伯伯和那些穿军装的叔叔阿姨们。

父亲赴朝的第五年,1957年夏朝鲜局势趋于稳定,组织上批准母亲和我赴志司探望久别的父亲。幼儿园开始放暑假时,一位去志司出差的叔叔带我先期赴朝,那年我五岁。母亲因在毕业实习,稍后赴朝。

我随叔叔从丹东的鸭绿江大桥进入朝鲜,又坐汽车长途颠簸到达位于桧仓郡的志司。我初到志司对父亲很生疏,依旧如他离别时“瞪目而视”,父亲依旧疼爱地抱着我。

父亲知道女孩子喜欢花,拿出早已制作的金达莱花标本送给我。金达莱是朝鲜人民热爱的国花,父亲在鲜花盛开之时小心翼翼地采来,平整地夹在书里。这个金达莱花标本是我一生的珍爱,60年多过去了,八片花瓣完好无缺,紫红色彩鲜艳美丽。父亲是铮铮铁骨的男儿,满怀着对祖国大爱!父亲也是有血有肉的普通人,把对孩子的父爱埋在心底!

我在志司看见父亲的营区位于半山坡的平房,志愿军叔叔们不停地忙碌着。不远处的公路上不时有志愿军的大卡车和头顶物品的朝鲜妇女通过。虽已停战四年,但战争的创伤历历在目,铁路和公路两边被炮弹炸成数不清的大坑里积满了雨水,好像一个个水塘。

父亲对我的疼爱,很快就令我亲近与依恋。一天半夜我醒来上厕所,黑乎乎的房子里找不到父亲,就塌拉着的鞋、哭着出门去找。我推开另一个房间,看见父亲和叔叔们在里面谈话,整个房子烟雾腾腾的呛得我直咳嗽。父亲看见我委屈的样子,爱怜地把我抱回到床上。我不让他回去谈工作,要父亲陪着我睡觉。只要父亲在我的旁边,心里才踏实。

父亲敬重的人一定了不起

在朝鲜志司给我印象最深的是两次瞻仰离志司不远的志愿军烈士陵园,一次是7月29日志司的阿姨带我去的,另一次是9月23日我随爸、妈和叔叔们去的。

在我看来烈士陵园修建得十分壮美,中式的三门琉璃牌坊大门上悬挂着“中国人民志愿军烈士陵园”的牌匾,六角亭中央的白色墓碑上题有“抗美援朝保家卫国烈士永垂不朽”。我拉着父亲的大手登上数级台阶,白墙绿瓦的拱形壁上刻着“向烈士致敬”。毛岸英等百余名志愿军烈士长眠在山峦环抱的苍松翠柏之中。

父亲、母亲和叔叔们在毛岸英烈士墓前默哀致敬,那时我不知道毛岸英是谁,但我相信父亲敬重的人一定是了不起的人。我静静地坐在毛岸英墓旁,双手合十托住面颊,默默地说:“叔叔,安息吧!”

我长大后知道:毛岸英是毛主席最疼爱的长子,他吃过苦、留过学、打过仗,又经过农村和工厂的锻炼,国难当头时勇于挺身而出,年仅28岁就献出了宝贵的生命。父亲第一次入朝、刚到大榆洞志司时,便得知毛岸英于五天前牺牲的消息,更加激发了父亲对毛主席的无比崇敬和为祖国而战的坚定信念。

国防科技情报的奠基人

翻开中国大百科全书出版社的《中国情报学百科全书》第106页,“情报机构与人物”栏目概括地介绍了我的父亲——“江涛”,总结了他担任国防科委情报所所长后,由从事军事情报转变为从事科技情报所做的贡献。条目中写道:

“Jiang Tao

江涛 (1919-09-25~1967-12-07) 中国国防科技信息中心原主任,国防科技信息事业的主要创始者和奠基人。生于河北清苑县,1937年参加革命,参加了抗日战争和解放战争。1950年2月任中国人民解放军总部机关副处长,1953年1月任中国人民志愿军司令部处长。1958年进入南京高等军事学院 ,毕业后先后任中国国防科技信息中心副主任、主任。1960年,领导中国国防科技信息中心学习国外科学信息工作的先进经验,采用叙词表组织目录体系,使该中心成为中国最早使用叙词标引语言处理科技文献的科技信息机关。1962年,该中心成立了‘文献处理室’,并调用一批理工科大学毕业生从事文献处理工作,把科技文献工作提高到了一个崭新的阶段。同年,在他的倡导下,该中心成立了科技情报理论方法组,从事理论方法研究,特别是进行了机器检索的研究试验,为20世纪70年代编制《国防科学技术主题词典》、采用计算机进行情报检索储备了技术和人才。江涛强调科技情报工作要深入科研生产第一线,要‘主动为科研生产人员服务’、‘要为资料找人,为人找资料’,‘要变死资料为活资料’。这些做法取得了明显的效果,受到科研单位和工程技术人员的欢迎。他十分重视配合重点科研和工程项目开展情报研究工作,并积极探索为宏观决策与管理服务的情报研究,培养了一批具有高层次情报研究能力的研究人员,其中很多人后来成为中心的科技情报研究骨干。”

父亲1955年被授予上校军衔,1961年晋升为大校军衔,被国家授予二级“独立自由勋章”、二级“解放勋章”,被朝鲜授予二级“国旗勋章”。母亲将父亲的这三枚勋章无偿捐献给了中国人民革命军事博物馆,父亲对我军情报事业的贡献和陪伴我的故事,永远地留在了我的心里。

此文刊登在2019年第2期的军内刊物