孙景鲁(1916-1972)

孙景鲁(1916-1972)山东人,新中国农业机械事业的重要奠基人和忠诚开拓者。孙景鲁1932年参加革命,1933年加入中国共产党。参加了著名的“ 一二·九运动”。在抗日战争和解放战争中,先后任八路军129师宣传科长、前线报社社长、冀南区干校教育主任、晋冀鲁豫边区政府主席秘书。解放后,任中央人民政府农业部农政司副司长。接管创建华北农业机械总厂任首任厂长、组织创建北京农业机械化学院任党委书记、组织筹建中国农业机械学会任主任委员、参与筹建国家农业机械工业部等,为新中国的农业机械化事业作出了可资记载的重要贡献。

毛主席说:“在为中国人民解放的斗争中,有各种战线,其中也可以说有文武两个战线,这就是文化战线和军事战线。我们要战胜敌人,首先要依靠手里拿枪的军队,但是仅仅有军事军队是不够的,我们还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队。”我的爷爷孙景鲁是1932年参加革命、1933年加入中国共产党。在抗日战争中先后任鲁西工作队长、129师宣传科长、五地委前线报社社长、冀南军区干校教育主任;解放战争中任出版委员会主任委员,晋冀鲁豫边区政府主席秘书,是中国人民解放斗争中文化战线的坚强战士。

九·一八奉天事变,拉开中国抵抗日本侵略的一场民族性全面战争的序幕。我的爷爷和他的同学李有山、朱鸿钧一起积极参加抵制日货的宣传队,并在人群密集处自动做抗日救国宣传演说:抵制日货,驱逐日寇……爷爷从小阅读了大量的文学书籍,如鲁迅的《呐喊》、茅盾的三部曲《幻灭》《动摇》和《追求》、胡也频的《到莫斯科去》、蒋光慈的诗集《新梦》等。他对日本侵略从思想上有一种强烈的反抗意识。遇到不公平之事,就与三两知己创作小作品讽刺时事。爷爷有着山东人特有的个性,耿直、豪爽、忠厚、义气。他的理想是成为一位伟大的普罗文学家。

爷爷在北大读书时,接触了共产党员和党的外围组织“左联”、“社联”的成员。他们传播马列主义,宣传革命思想。学校不断推进马克思主义中国化,推进理论创新。爷爷在这里读了一些马列主义的书籍,对共产主义理论和共产党的革命活动有了更进一步的认识,他积极参加共青团(当时叫做c.y.)。团组织分配我爷爷的工作是撰写标语:“团结一心,共同抵抗侵略”“一寸河山一寸血,十万青年十万兵”,他和同学们用粉笔把这些标语写满校内校外。还去各个学校散发传单,分别找发展对象进行宣传抗击外敌和保家卫国的思想,是学校的活跃分子。1933年,我的爷爷加入中国共产党,并担任党的小组组长、北平特委地下党的秘密联络员。

1933年冬季,组织要培养和选拔一批忠诚党的事业、不计名利、无私奉献、清正廉洁的“职业革命家”。派我爷爷到河南工作,让他在北京、河南的汝南、驻马店、郑州等地做党的秘密联络工作。我爷爷对“职业革命家”这个称号十分向往,立即接受党交给的任务。

河南处于中原腹地,极具战略意义。民国连年战乱,多次爆发了严重的饥荒。黄河决口河南省上百万农民流离失所,背井离乡。灾后更是粮食奇缺,青黄不接。百姓靠啃树皮、吞黄泥,甚至卖掉妻儿换取食物。华夏大地赤野千里,尸骨遍地惨绝人寰。然而,有些奸商非但不伸出援手,反哄抬米价,致使百姓民不聊生。在这里爷爷和工农红军游击队帮助农民开展借粮、分粮等斗争。对奸商的运粮车高喊:举起手来,留下粮食保住性命。抗粮斗争的迅猛发展,使敌人也愈加疯狂的镇压革命者和百姓。爷爷经常带着重要文件四处奔波,经常变换身份,有时是文质斌斌的教师,有时穿上棉袍扮成行商坐贾的商人。他到过辉县百泉师范、在百泉池岸后山石碑下传达过工作;在号称小武汉的周家口与卖羊肉的商人传达过党的指示;漏尽更深时,爷爷也曾持短枪闯过反动军队的岗哨,到过驻马店附近十来里的薛庄。为了逃避敌人他躲过牛棚和猪圈,每次都很好的完成党组织交付的任务。由于叛徒出卖,河南党组织遭到严重破坏。

1935年,白色恐怖与日俱增。北平的地下组织也遭到毁灭性破坏,20名北平特科成员惨遭杀戮。我的爷爷心急如焚又不能贸然行动,选择留在北大继续读书,当时的老师是蒯叔平、应谊、钟作猷。这一年,正值河北、河南和山东一带黄河泛滥成灾,日本帝国主义妄图加快吞并华北。在民族危机关头,中国共产党于1935年8月1日发表《为抗日救国告全体同胞书》号召全国人民起来抗日救国。12月9日,北平市学生联合会率领北平学生举行抗日救国示威游行,我的爷爷孙景鲁身为党小组长,北平特委地下党,他冒死往返于北京、河南等地,组织散发《学联报》和发动学生运动,为“一二·九”运动做好宣传工作。12月16日同学请愿不成,又组织了二次游行。爷爷和同学、战友们冒着刺骨的寒风,冲破军警的封锁,握紧拳头高呼“援助绥远抗战”、“各党派联合起来”、“打倒日本帝国主义”等口号示威。“一二·九”运动中,请愿学生被捕受伤的惨烈程度,仅次于1926年段祺瑞政府的“三·一八惨案”。此次学生运动打击了国民党政府的妥协投降政策,配合了红军北上抗日,促进了国内和平和对日抗战。

运动结束后,国民党声称宁可错抓一千也不放过一个。一天晚上,李同学气喘吁吁的跑来报信说:“孙景鲁,你怎么还在这里写东西?快跑吧,国民党来抓你了,已经进校门口了”。此时,国民党宪兵三团的军警从前门进,爷爷从后窗逃走。爷爷先跑到北平大学工学院纺织系一年级班上找到发小李友山,拜托他立刻将信转交给慕贞中学的陈某之后,爷爷离开北平藏身于驻马店。 这一年12月,正是我的父亲孙君伟出生之时,家中已被敌人监视,爷爷只能借星光为新出生的儿子祈福。

1936年,日本侵略者对北京城虎视眈眈,已经为第二年的卢沟桥事变做好了部署准备。爷爷隐姓埋名藏身于通明寺内,在这里他认识了抗日英雄史钦琛。12月12日,为纪念一年前的“一二·九”运动,北平学生再次走上街头高唱:《五月的鲜花》和《义勇军进行曲》。当天,张学良、杨虎城发动了兵谏蒋介石停止内战、一致抗日。西安事变再次引发了北平抗日救亡的学潮。

七七事变,一曲《大刀向鬼子们的头上砍去》也没能阻止侵略者恶行,北平和天津沦陷。我的爷爷与史钦琛还有一些进步学生先后撤离到山东。爷爷先乘车到天津执行一项秘密任务,他装扮成身穿呢子衣,手拎皮箱的阔商,在旅店住了几日任务基本完成时,情报人员神色匆匆通知爷爷马上转移。爷爷把皮箱内的机密资料换成砖头放在床尾后翻墙离开。军警到旅店问老板:“人呢”?店老板说:“长官,您看这么好的皮箱还在呢,而且皮箱还挺重的,东西都在,人肯定没走”。军警进屋打开皮箱一看全是砖头,骂道:“笨蛋,我让你看人没让你看箱子”气悻悻的离去。

由于卫河决口,德州又被日军占领,爷爷只得改乘轮船先到烟台。转告家中的妻儿,即赴鲁西北找到八路军。组织安排我爷爷为八路军鲁西北工作队队长,开展游击战争和敌后宣传工作。爷爷参与收编武装,发动群众。禹城、平原、恩县、夏津、齐河、武城在内的鲁西北30多个县的抗日救亡运动顺利发展,成为全国瞩目的一块敌后抗日根据地。他往返于鲁西北地区,创作小剧本给流动剧团上演宣传抗日思想。有时忙到天黑顾不上吃饭,他骑着马到恩师蔡敬斋的家中,请师母给他煮碗面条,借机与恩师叙旧。

1938年,爷爷调至冀南军区党委宣传部负责党报工作。不久,刘华清同志调离129师政治部宣教科,我爷爷接任宣教科长一职。由于顽固派、皇协军、日本鬼子时常骚扰,有宣传战士被敌人抓到严刑拷打,有为了保护党的机密被敌人活活烧死。八路军指挥部是借用村民的家院,院子中间有个大磨盘,军人蹲在磨盘周围吃饭。有一次,一发炮弹打进来,只听一声巨响当场牺牲了两名同志。所以,宣传工作名曰后方,但战争年代处处危机四伏,工作的危险性和紧张度一点不亚于前线战士。当时,部队的枪支紧缺,仅有的好枪首先分配给前线将士,而文化战线分到的是“独眼龙”。这“独眼龙”每打一发子弹出去还得掰开,连打五发子弹枪堂就变得滚烫,基本没人再能用手去掰开。

爷爷出生在华北地区,对当地民众的习俗及个性熟知。所以,他在动员当地百姓参加革命的问题上比较容易和百姓沟通。爷爷还把当时富户动员起来,就临清的几家富户在爷爷的宣传鼓动下,给八路军捐了近两千支步枪,保家护院的家丁几百号人,很多家人也都参加了革命队伍。除此之外,一些穷苦百姓和青壮年跟着爷爷学文化。爷爷理论和实践相结合:“国民党与日本签订屈辱的《淞沪停战协定》《塘沽协定》《何梅协定》《秦土协定》放弃华北主权、丧失了中国在察哈尔省的大部分主权。国民党南撤,一路强抢财物,百姓民不聊生。国家危亡之际,当有仁人志士、英雄豪杰出世救国,携千钧之势,力挽狂澜”。就这样,大部分人在我的爷爷对党的抗战决心和宣传的感召下,加入了八路军抗日队伍。再加上当地人口密集度高,他用最普通的言语打动老百姓内心,晓之以理动之以情:“乡亲们,你们想想,如果你们被日本人抓去当劳工,那肯定是回不来的,如果被国民党抓去当壮丁,可能最后死在哪里也不知道。不如就近参加八路军抗战保卫自己的家乡”。就这样,爷爷前后大约动员近十万人参加革命,为组织壮大革命队伍做出了贡献。

1939年,驻华北日军四路向冀南平原根据地进攻,实施大规模“扫荡”,主要目标是合围冀南根据地腹心南宫一带。根据地的同志们奋力突围,冀南平坦广阔的地势,对敌人的汽车、坦克、骑兵等快速作战极为有利,对八路军开展游击战却极为不利。于是,爷爷根据上级指示,广泛动员群众开始破路挖沟、拆城寨、改造平原地形。这样的深沟坚壁的防御工事,敌人装甲车不可逾越,为开展游击战争,有效地打击敌人创造了必要的条件。

八路军一二九师三八六旅旅长陈赓率部在威县与邯郸邱县交界一带组织了。爷爷在报导战绩时,得知史钦琛参加了“香城固诱伏战”心里特别高兴,提笔给史钦琛写信。然而,这封信却在无情的炮火中淹没。爷爷在观看抗战牺牲同志的遗物时,发现史钦琛烈士的遗物方知战友牺牲。在报导中爷爷悲痛的写下:“史钦琛率二营到莘县开展反“扫荡”的战斗中,在耿楼村遭日军东西南三面包围,史钦琛因负伤不下火线和127名指战员寡不敌众壮烈牺牲”。

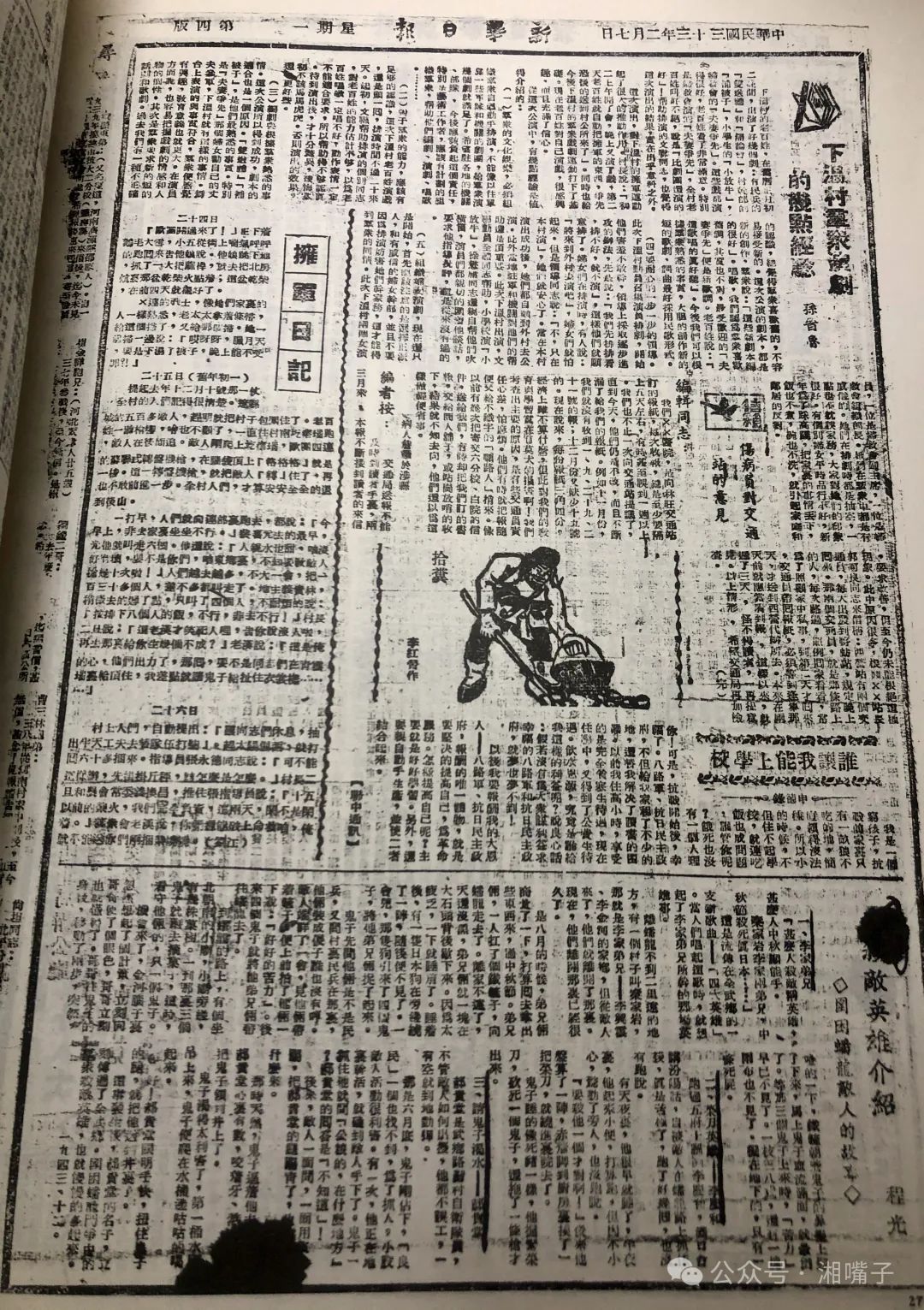

爷爷化悲痛为力量,先后撰写了大量作品及汇报文章。如:《冀南银行行歌》《一道抗战铁流》《纵横黄河之滨》《日寇必败、必败,胜利属于我们》《冀南通讯》《下温村演剧的几点经验》等。撰写的《冀南通讯:对冀南地理环境和粉碎敌人进攻情况的介绍》等文章发表于周恩来亲自创建和领导的《群众》周刊。《群众》周刊坚持在国民党统治区出版,发挥着党刊的舆论阵地和宣传武器作用。就像一面旗帜,飘扬在中国的万里长空,不仅在武汉及其周围地区引起轰动,而且在国统区、在全国范围内甚至在海外都产生巨大影响。撰写的《下温村群众演剧的几点经验》发表在新华日报太行版等。由于战乱,目前只找到了中央档案馆馆藏及新华日报的部分作品。

抗战时期爷爷主要在冀南军区工作。他通过对冀南根据地抗日战争发展的全面调查和分析,报道了冀南军区的抗战形势。八路军渡过险山和大水,跨过平汉路,以革命者的头颅和热血巩固和扩大了抗日根据地。在共产党的正确领导下,取得了很大胜利巩固了冀南抗日根据地。广泛发动游击战争,不断打击敌人、疲倦敌人、消耗敌人、牵制与分散敌人的兵力。

他还在冀南区组织了战地文化协会,集合了一些优秀的文化工作者,在艰苦的环境中利用锐利的笔锋,配合抗战形式的需要。他们坚守着抗战文化在理论上,在意识上最正确的文化堡垒,巩固抗日民族统一战线的阵地,扩大文化运动的领域,并动员广大人民群众共同抗敌。同时,爷爷负责的《平原》油印定期刊物也正式出版,活跃在冀南的每个角落。在宣传动员群众参战起到核心作用,唤醒了许多彷徨的人民,掀起了群众爱国家,爱民族的热潮,每个村落都能听到抗战救亡的歌声。在冀南区还成立的各种救亡团体:如工人救国会、农民救国会、青年救国会、店员救国会、妇女救国会,他们深入群众,动员群众参加抗战。

爷爷组织大批进步爱国人士,以笔为戈,利用报社为阵地,书写大量的诗歌、小说、戏剧等宣传抗日救亡活动。并组织各地方文联让老百姓主动参与演出活动。比如:民兵的小戏剧《双送礼》、村干部的《铺被子》、还有小学生的《小放牛》和妇救会的《夫妻争先》演出丰富多彩,百姓看了都说比专业剧团演的还好看。如妇救会的《夫妻争先》就是以妻子劝丈夫参军的为主题,这些都是百姓身边事,百姓感觉有兴趣能与之产生共鸣,所以演出效果是出乎意料的好。同时,生动感人的故事通过演出的方式对百姓起到了很好引导作用,拥军运动也起到了很大的推动作用。百姓争先恐后的把拥军的物资送到军部。爷爷经常组织文艺工作者开会,要求文艺工作者在推动文化活动时,不再单靠军队和机关的剧团,要求所有机关部队,特别是艺术工作者要负起这个责任,组织群众自己动手编剧、排练、唱歌等。爷爷在新华日报太行版发表的这篇文章《下温村演剧的几点经验》中很好的介绍了当时的情况及他对抗战时期文化宣传的思考。

1940年,随着抗日队伍的不断扩大,冀南、太行、太岳行政联合办事处在山西黎城西井成立。冀南行政公署改称冀南行署,宋任穷同志兼任冀南行署主任,刘建章同志为副主任。在党员训练班的基础上,开办了“冀南抗日军政干部学校”。组织调我爷爷去冀南专属任冀南干校教育主任和五地委前线报社社长、出版事业委员会主任兼新华日报编辑等职。当时,在担任冀南军区干校教育主任期间,为陈再道、王宏坤等军区首长补习过文化课。当时,有一位军区首长正在追求妇救会的一位女同志,想给这个妇救会女同志写情书,但写着写着发现好多字不会写。特别是恋爱两字不会写,作为军区领导问这个词又有些难为情。于是,他找到我爷爷:孙主任,这团结友爱的爱字怎么写啊?;又过了两天又问我爷爷:留恋的恋字怎么写啊?一封信里好几个不会写的字,他全拆开了问,问好了再填写到信里送给妇救会的女同志。据说这封情书是写在拆开的烟盒上,功夫不负有心人,最终这位军区首长与这位女同志结为终生眷侣。当年,爷爷的警卫员也是跟着爷爷学习识字,学习党的政策,思想上得以极大的提升。

为了更好的报导战事情况,爷爷和战士们一起冒着生命危险在枪林弹雨中穿行,报社的同志们在《新华日报》《人民日报》《救亡日报》《抗战日报》《冀南日报》《平原日报》《人山报》《滏阳报》《冀南建设》等百种报刊,报导了大量战事战绩,激励着战士的士气,提高群众抗战的政治文化水平。同时,冀南根据地通过群众喜闻乐见的文艺作品,向群众宣传抗战形势,增强其救亡意识,满足人民的文化需求,这是统战政策实施的精神动力。逐日不断的电讯新闻,及时、实际又富有战斗力。这些报刊成为时代号角,凝聚起千百万民众的抗战信心,鼓舞了士气。爷爷也被誉为冀南军区有名的四大才子之一。

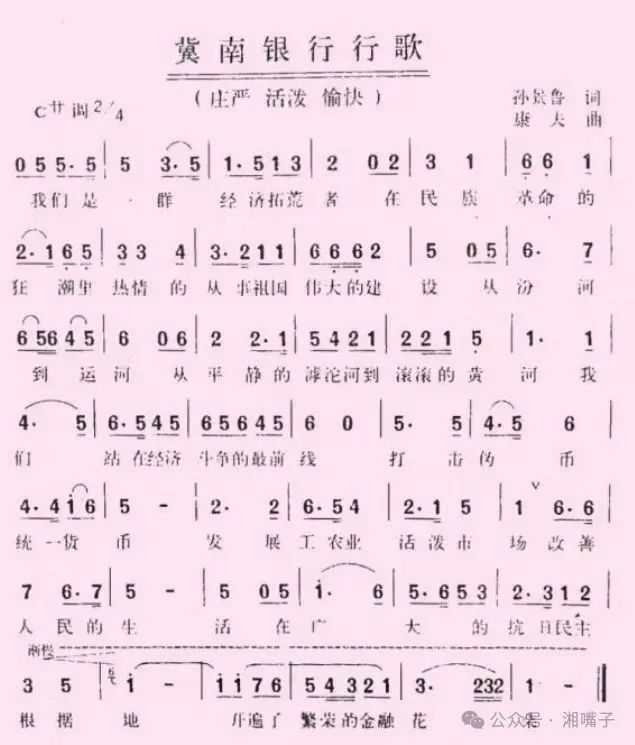

筹建不久的冀南银行在行军和工作时,受了《冀南进行曲》的启发,也希望有一首激励人心的歌曲。上级委托我的爷爷为冀南银行创作了《冀南银行行歌》,这是迄今为止革命岁月中唯一的一首红色金融之歌。在《回忆冀南银行九年》一书里有这样的记载:“《冀南银行行歌》为什么能迅速传诵并得到人们的赞许?因为它气势雄壮、豪迈、鼓舞人心,激发银行全体同志的斗志。大家唱起来,有革命英雄主义的气概,蔑视貌似强大的敌人,唱出了一个革命战士的心愿。行歌曲调优美动听,唱起来感到轻松愉快,心情舒畅。这在艰苦的革命战斗岁月中,虽然物质生活极端困难,但能激发出每个革命同志的斗志”。就这样,在山西省黎城县小寨村一座普通的农家院落里传出了激情澎湃的歌声。根据地的百姓说,战争年代一支好的歌曲能顶十万支毛瑟枪。

我们是一群经济拓荒者,

在民族革命的狂潮里

热情地从事祖国伟大的建设。

从汾河到运河,

从平静的滹沱河到滚滚的黄河。

我们站在经济斗争的最前线,

打击伪币统一货币。

发展工农业、活泼市场,

改善人民的生活。

在广大的抗日民主根据地,

开遍了繁荣的金融花朵……

抗日硝烟犹未消,经济拓荒立功劳。金融立足民生上,冀南行歌一曲高。这首歌时隔八十多年,至今还在传唱。

爷爷每天忙于组织记者采访、报导、排版、印刷之外,还为抗日军政干部学校的学生讲课。他用“笔杆子”配合“枪杆子”积极宣传抗日民族统一战线的总方针,动员当地广大人民群众加入中国共产党的队伍。

抗日烽火在太行山燃烧,日本侵略者以铁壁合围向抗日根据地疯狂扫荡并实行三光政策。报社也要根据战时形势随时转移,但印刷机械的重量不亚于一个迫击炮。报社大多又是一介文人,可想而知,报社在游击战中的艰难处境。为了保证宣传资料和同志们的安全,爷爷只能要求报社的同志们经常更换工作地点。即使太疲劳了,他们最多也是休息半柱香的时间。但是,战乱时期他们艰苦到连一柱香都买不起。于是,他们就用丝瓜藤剪成一截当香用,一截丝瓜藤大约能燃烧两袋烟的功夫。时间一过就会烧到手,宣传战士痛醒后马上转移工作。为了能安全地完成宣传工作,我爷爷和同志们几乎没睡过一个安稳觉。他们用顽强的毅力和爱国的情怀,圆满完成了党交给的每一项宣传任务。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。数千万同胞14年的浴血奋战,最终迎来全民抗战胜利。为庆祝第二次世界大战的结束,全民放假三天。我的爷爷这才有精力通过组织去寻找自己的一双儿女,特别是我的父亲,自出生就没见过我爷爷。在组织的关怀下,终于在1946年下半年找到了我的父亲孙君伟和我的姑姑孙君莉,当年冬季,爷爷带着警卫员租了一辆马车,前往山东平原接两个孩子。爷爷看到满眼惊恐、骨瘦如柴、满身疥疮如同叫花子般的一双儿女,眼中泛起泪光。日本虽然投降但并不太平,他们途经夏津住了一晚,第二天顺临清县城的外围前行。半路,我父亲小解下了马车,父亲11岁,长期的营养不良使得身材特别矮小,还没等跳上马车马儿突然就动了,我父亲重重地从车上摔了下来。好在父亲机灵,一个打滚躲过磨盘大的车轮子滚到坡下,但还是吓得哇哇大哭起来。他们来到大运河边,远远就听到舍利塔的钟声伴着船夫号子:“三千里的大运河哎,哗啦啦啦响;三千年的临清城哎,是个好地方;三十丈的舍利塔哎,叮铃铃铃响;三十岁的纤夫哥你使劲拉,哟喂喂外哟,哟吼哟吼哟哟吼,哟嗨外吼哟哟嘿……”繁星映照大运河,河面波光粼粼在黑夜中有着蒙蒙的神秘感。在一遍遍铿锵有力的号子声中,船夫先将人和马儿运到对岸,回头又运送马车。马车行至太行山脚下的武安县,前面峡谷是高低不平的大石头。我爷爷带着两个孩子下车,警卫员则驾车驶向另一个方向。我爸爸和姑姑第一次走山路,每走两步就被石头绊倒,腿上被摔得青一块紫一块。我爷爷用两个手扶着我姑姑,对我父亲说:君伟,把脚抬高了走。我父亲学着爷爷的样子,把腿抬得高高的再落下。就这样,父子三人借月光一高一低走了近一个小时才到武安村落的一户农家。不要小看这个村落,这是晋冀鲁豫边区的军事、政治、经济、文化发展中心,是中央局的办公地。父亲见到首长立即磕头拜年,父亲愣头愣脑的样子引得满屋人哈哈大笑。山东自大周朝以来就是礼仪之邦,“鲁颂”是《诗经》三颂之一,过年给长辈拜年磕头就是其中的精华,直至今日过年磕头的习俗要数山东人。爷爷经常教育孩子要听组织的话,不要给组织添麻烦。不久,组织安排我父亲和姑姑在晋冀鲁豫中央局创办的一所收容革命军人干部子女和革命烈士遗孤的寄宿制、供给制学校学习。我父亲和姑姑在国共内战的炮火中、在太行山的岩洞中,东躲西藏地经历了特殊的学习成长阶段。由于爷爷工作忙,期间我父亲很少见到爷爷。我父亲始终记得爷爷说的不给组织添麻烦。父亲北医大毕业后即使文革期间被下放,也没给组织提任何要求,将一生的医学技术默默奉献给了当地百姓。父亲将爷爷的正义感、责任感和使命感传承给了我们。国是千万家,家是最小国,国风之本在家风,红色血脉永远保持无私奉献的精神。

1946年6月2日,中央局在邯郸召开贯彻中共中央《关于土地问题的指示》会议。组织派爷爷领导工作组进入邯郸郊区参加土改运动,期间爷爷撰写了《农村经济问题》《农业生产管理》等文章。土改运动使中共获得了战争动员的极大成功。解放区军民自卫作战的大量事实证明,土地改革搞得好的地方兵源就多,农民团结紧密胜仗就多。当时,对一个人或是一亩地的改革动摇、畏缩旁观、甚至妨碍都是不允许的。1947年,爷爷又撰写了《从失败经验中发展起来的邱县李省庄的生产互助》、《从李省庄的纺织互助来谈合作社的方向问题 》分别发表于《冀南建设》。爷爷还撰写了《袁兆林领导生产的群众路线》发表于人民日报等。

新中国成立后,我的爷爷为新中国农业机械化事业的发展付出毕生精力并发表了大量相关文章。1949年爷爷接管了国民党修械所,建立了新中国第一个华北农业机械总厂并担任首任厂长。撰写了《发展农业机械的初步意见》发表于《新华月报》。1950年在厂建设初期,爷爷又撰写了《学习苏联企业专责制的经验》分别发表于《生产与技术》《新华月报》。1951年,爷爷调任农业部,撰写了《把新式农具工作提高一步》《全国农具总结报告 》发表于《中国农报》;撰写的《稳步开展农具工作》《重视农具增补工作》发表于《人民日报》。爷爷筹建新中国第一个农业高等学校,任农业机械学院的党委书记兼业务校长时撰写了《更好地学习苏联教材,改进教学工作》;之后,爷爷又组织筹建中国农业机械学会,并任筹委会主任委员;1956年,爷爷又创建了新中国第一个“中国农业机械学报”并为学报撰写了《创刊词》;1958年,爷爷撰写的《伟大的技术革命的萌芽》 发表于《科学大众》。

爷爷投身革命,以笔为戈,终生不渝。生前从不炫耀自己,不争职务高低,党叫干啥就干啥,爷爷的品格是留给我最大财富,更是我引以为傲的英雄!

(本文作者系孙景鲁的孙女孙海云)

孙海云

作者简介

孙海云,中国戏剧家协会会员,2005年弃医从文就职于常德市文化艺术研究所 ,国家二级编剧 。从事创作工作以来,先后独创大型史前剧《顶蛳山人》《潇湘水长流》;大型新编历史剧《梅花赋》《宣华夫人》;大型现代戏《假婚记》独创小戏小品《老兵》《挖神记》及表演唱等。参与创作大型现代戏《合家欢》《帅孟奇》《翦伯赞》《清官李蛮牛》等。 撰写论文《演绎还是辨析》《让生活变得更靓丽》《伟大的坚守》《艺术源于生活》《帅孟奇创作思绪》及诗词等。

原文始发于微信公众号(湘嘴子):孙海云|万军丛中笔为戈——记我的爷爷孙景鲁