张晋浙

公元2025年4月20日8点21分,当我踏上北上的列车前往武乡时,似乎又听到了儿时母亲在我耳边的哼唱,“铁流两万五千里,直向着一个坚定的方向,,,。”

此去武乡,是参加八路军129师769团和八路军太行军区后代共同组织的纪念抗战胜利80周年太行行活动,重走父辈抗战路,缅怀那一段烽火岁月。中国人民解放军第71集团军“中野虎师”派出6名官兵,与我们同行,更为我们的活动增添了不同凡响的意义。中野虎师的前身,即八路军129师769团,解放战争时期为晋冀鲁豫野战军3纵7旅,中国人民解放军第11军第31师,抗美援朝时期为中国人民志愿军第12军第31师。

我父母都是榆社人,榆社与武乡接壤,两个县城相距仅35公里不到。

1937年11月8日,太原会战失利,日军于9日进占太原,山西大片国土沦丧。同年10月,八路军129师385旅和386旅首次进驻榆社县板坡村和西马村一带。11月14日,朱德、任弼时率领八路军总部途经榆社县进驻武乡县东村。

1937年11月,中共榆社县委正式成立,有党员1986名。

八路军第一次进村时,老百姓都是人心惶惶。因为长期以来,阎锡山的反共宣传影响非常大。当时阎锡山编了一个小册子,每一个老百姓都要学习。近来有人给阎锡山涂脂抹粉,说他统治的山西,普及了小学教育。此事真假我无从考证,但我父母和亲朋好友里,没有人享受过这个福利,但这本小册子确实是广为传播,无人不知。里面有一个三岁小孩都能背上几句的顺口溜,“共党来了,共产又共妻,杀人如割草,先甜后苦把人诓,,,。”

最初村里的年轻人都躲在家里不敢出门,只有一些老人出去应付。一天,父亲和几个堂兄弟偷偷来到四大爷家,隔着门缝看八路军打扫院子,挑水干活。看了一会,父亲说,八路军不像坏人啊,说着就想开门出去。四大爷一把拽住我父亲说:“你忘了那句‘先甜后苦把人诓’了?”谎言终归是谎言,几天后,父亲就天天往八路军住的屋里跑。

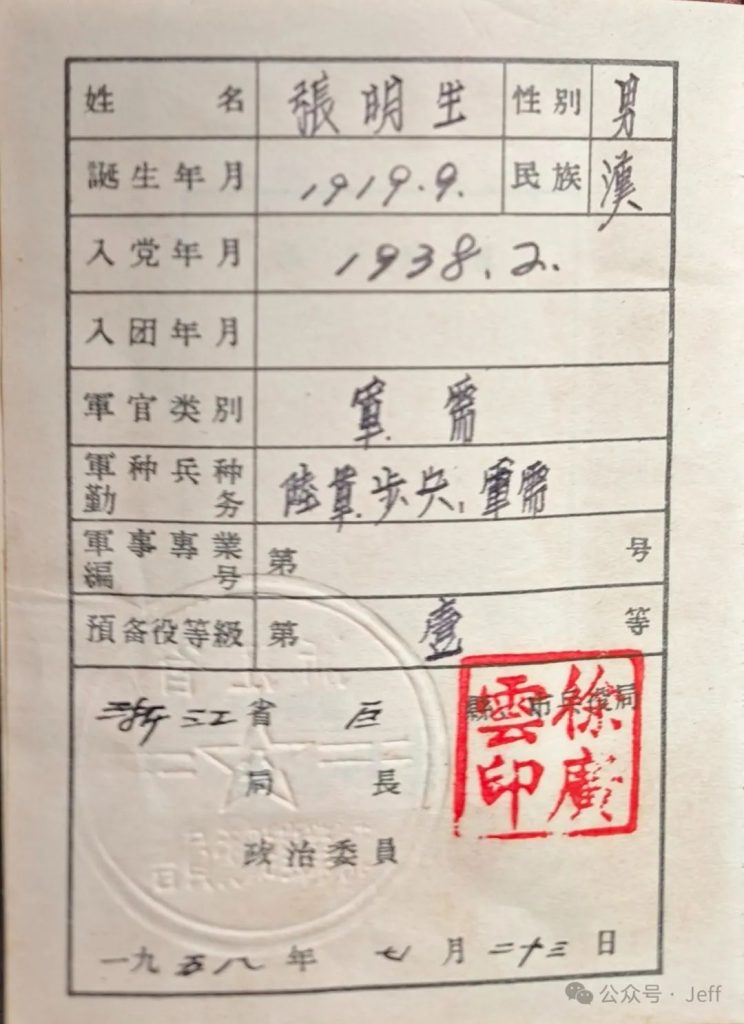

父亲于1938年2月加入中国共产党,成为八路军进入榆社后,榆社县委首批发展的新党员。

父亲从不在我面前提及往事,每当母亲数落父亲,让他给我讲讲打仗的事,父亲总是硬邦邦的一句,“有什么好说的,天天死人,刚才还在说话呢,一转身铛的一枪就被敌人打死了。”我所知道的关于父亲的片言只语,都是战友来访时,在边上偷听来的,有些是翻阅父亲留下的为数不多的资料了解到的。父亲一直有保存资料的习惯,我从小就在父亲指导下,小学时的课本作业本试卷等,全部保留着。(可惜后来“财产”越来越多,大多数还是扔掉了。)

文革中的一天中午,上班时间一向不在家吃午饭的父亲突然回来了,神情严肃的问我,两本日记在哪里?之前我发现了父亲的两本战地日记,厚厚的两大本。虽然我不太认得出那潦草的笔迹,但莫名的就觉得这是很有价值的物件,于是就悄悄的收藏在自己的书柜里了,父亲知道后也没说什么。

父亲找来一个脸盆,接过我递过去的日记本,划着了火柴,我在边上看着一页一页的日记化成了灰烬。这是我一生中最遗憾的一件往事,父亲的战斗历程就这样消失了。

除此之外,记得母亲和奶奶说过,就知道父亲参加革命工作入党后,当过村长、民兵队长,在县里工作过,其他事她们也说不上来。

资料显示,抗战期间,榆社全县共有民兵8400余人,配合八路军参战2300余次,参战人数1.85万人(次),攻克碉堡4个,击毙日军1680人,缴获武器4800余件,破坏敌占区铁路450余公里,切断敌人电话线1.65万余公斤。

另外,记得曾听我二叔说过,他也是听村里的老人们说的。我父亲带领民兵埋地雷炸死过两个日本兵,剩下一个逃跑时被埋伏在路边的父亲砍了一刀去了西天。

日本鬼子来的时候,我母亲才12岁。母亲经常对我说:“抗战八年,跑了八年消息,从12岁跑到20岁,愣是一个日本鬼子都没见到过。”

“跑消息”一词,相信大多数人都没听到过,恐怕连山西人知道的也不多了。

当年的沦陷区,各县各村都有日本人建立的傀儡政权“(治安)维持会”,但榆社县的许多村庄,抗战八年从未成立过维持会,敌人来了就跑,老百姓称之为“跑消息”。

在共产党抗日政府的领导下,榆社建立起一个强大的情报系统,县城有我们的内线,随时提供敌人的动向,各主要路口都有监视哨,一但县城的敌人出动,马上将消息传递到各村各户,全体百姓不分男女老幼走的干干净净,就给敌人留下一座空村。敌人追到这条沟,老百姓就跑到另一条沟,转来转去和敌人捉迷藏。

现在的我们,很难想象我母亲他们是怎么坚持跑了整整八年消息,躲过敌人的扫荡的。

我母亲的三嫂是死于鬼子的刺刀下。母亲说,当时消息来的晚,鬼子马上要进村了。大伙刚出村,三嫂突然想起鸡没放出去,死活要回去,我母亲三哥怎么都拉不住,只能带其他家人先走,三嫂这一去就没有回来。鬼子走后,发现三嫂死在村口,再次出村时迎面碰上进村的鬼子,胸口被扎了一刺刀。

我母亲说,最可恨的是那些汉奸。最初只是一两个汉奸带路还好,后来每次鬼子来扫荡,后面竟然跟了一大群汉奸家属,几十人跑进各家各户,见什么拿什么,拿不走的就砸,砸不烂的就放火烧,比鬼子还坏。

抗战期间,八路军来我外公家住的次数很多,县妇救会主任曹云莲也经常来住宿。因为我曾外祖父是小有名气的中医,给我外公留下一座大院子,有一幢两层楼的房子,住房比较宽敞。我母亲还记得,当年进院大门边的一间厢房里堆了几乎一屋子的医书,许多还是线装本。可惜我外公没有子承父业,我外婆去世后又染上了赌博恶习,把家产败光了,楼房后来也被鬼子一把火烧后塌了一大半。那一屋子医书,抗战八年都被拿来当引火纸点火烧光了。

八路军来村里,经常教老百姓唱抗日救亡歌曲,我母亲每次都不拉下,虽然不识字,却学会了二、三十首抗日歌曲,其中大部分直到我读小学时还记得非常清楚,经常教我学唱。这些抗日歌曲,大部分当年电台里也几乎销声匿迹,直到抗战胜利25周年时,我突然在电台里听到了许多耳熟能详的歌曲。

转眼到了1945年8月,父亲和母亲刚结婚不到三个月,突然跑去769团参军了。我母亲只知道走前父亲和我爷爷大吵了一架,后来我才知道,是父亲和县里领导吵了一架。父亲的脾气火爆,看到不对的事就要说,经常顶撞领导,于是一气之下走人,换个地方干革命。曾听父亲和战友聊天时说,当时根本没想那么多,谁考虑后来还有什么资历待遇什么的,今天都不知道明天是不是就光荣了,所以就带了一纸党员关系介绍信就跑了,入伍后从一名士兵重新开始。直到1980年,父亲的参加革命工作时间才从1945年更正为1938年。

父亲的战斗过程就不提了,和那些牺牲的烈士和战斗英雄们比,不值一提,就说说我父亲经历过的几个生死一瞬间。

第一次,上党战役是我父亲入伍后参加的第一场大战,也是解放战争第一场大战。当时父亲所在部队坚守在老爷山,一天快傍晚时,连长命令去附近友邻部队送信,临出发时特意叮嘱班长:“不要再走下面那条小路,已经死了很多人了,从后面山梁上绕过去。”班长领命后带着全班8人立即出发。

送个信要一个班?是的,前沿阵地敌我交错,而且双方不时会派小队人马穿插袭扰抓舌头,一个人太危险,信被敌人截走就更麻烦了。

因为战斗减员,全班仅剩8人,班长在前,副班长第二,我父亲算是新兵蛋子,走在最后。

拐过一个弯,父亲觉得不对啊,刚才连长说要从后面山梁绕,怎么往山下走呢?如果是一个真正的新兵蛋子,可能不会想这么多,就算想多了,也不敢和班长说。不管怎么说,父亲也是打过八年抗战的老民兵了,于是跑上前:“班长班长,你是不是走错了,刚才连长说,,,”。班长手一摆打断父亲说:“别听他的,我当班长时,他还是个新兵蛋子呢。”原来班长虽然只是一个班长,但却是一个老红军,只是可惜大字不识一个,一直提不了干,连长在他面前资格太嫩了点。说话间,父亲和班长慢了一步,副班长跑到了第一,父亲第二,班长变成第三,后面是5个战士。

紧接着来到一个下坡,正对敌人阵地,副班长突然身子一歪,父亲跟在副班长身后不到三米距离,见状以为副班长滑倒了,一个箭步冲过去想扶一把,但因为事发突然用力过猛,父亲脚下一滑,,,。说时迟那时快,父亲只感觉头顶上方嗖嗖嗖几发子弹掠过,然后听到咚咚咚的重机枪射击声。此时父亲正好和副班长撞在了一起,顺势抱住副班长滚入路边的沟里。枪声停息后,父亲探头一望,班长头部中弹,后面5个战士都躺在地上没了动静。敌人重机枪对着父亲藏身处又打了几个点射,子弹打的尘土飞扬,落了父亲一头一脸。

副班长大腿重伤,好在没有打断动脉,父亲做了简单包扎止血后,一直等到天黑才将副班长拖回自己阵地。父亲说,只记得副班长姓牛,以后再也没见过,不知道有没有活下来。

此次遇险,父亲一人全身而退,可谓是偶然中的偶然。首先是父亲斗胆提醒班长走错路了,再是父亲反应迅速去扶副班长,三是脚下滑了一下。第四点可能最重要,敌方重机枪手可能盯了一天放松了,匆忙中首发命中后枪口没压住上跳了,也可能当时是副射手操作不熟练,,,。

第二次,一次战斗中,团长说:“老张,你去炊事班看看,怎么饭还没送来?打了一上午,肚子早就饿了。”

父亲来到炊事班,一锅稀饭刚熬好,父亲顺手拿过勺子帮忙往桶里盛。父亲回忆说,当时刚拿起勺子,就感觉头皮一阵发麻,上方传来低沉的“嘶嘶”声,这是炮弹马上落地的声音。父亲在扔勺子的同时转身跨出一步就地卧倒,同时大喊一声“趴下”,身体还没完全着地,就听到“咣当”一声,,,。等了好久没动静,探回头看了半天,原来是一颗迫击炮弹把锅子砸烂了,但是一颗哑弹,没有爆炸。有惊无险,否则不死也是重伤。

回到团指挥所,团长问,饭呢?父亲说,吃个球,命都差点没了,锅也烂了。

第三次,一次行军途中,父亲身后突然“砰”一声。父亲转身骂到。“他N的,谁走火了?”就见枪口正对胸前,而且走火的战士哗啦一下顺手又上膛了。父亲在看到枪口时已经握住枪筒迅速往上一举,只听砰一声,,,。父亲夺过枪一枪托砸了过去,“宿营后关半天禁闭。”

我父亲说,没打过什么仗的新兵走火后,一般都是把枪一扔吓的发抖。最危险的是参军一年左右,心理素质不好的“老兵”,一但走火,会下意识的第二次子弹上膛。因为经过多次战斗后,当兵的都养成一个下意识的习惯动作,开火后立马拉枪栓上膛。曾经有“老兵”走火后,把弹夹里的子弹打光才罢休。

第四次,还是走火。一次宿营后,父亲和几个股长干事住同一间屋。晚饭后父亲和粮秣股长坐在炕沿边上聊天,敌工股长坐在父亲另一边,手里拿着一把小八音在擦枪。一边擦嘴里还一边念念有词,“这枪真不错,漂亮。”父亲起身去倒开水,说了一句,“这枪是女人用的。”就听“砰”一声,转头一看,粮秣股长捂着腰部倒在炕上。众人上前察看伤情,就见粮秣股长望了一眼敌工股长:“老周啊,,,”话没说完,,,。

因为当年最常见的“八音枪”,是比利时生产的勃朗宁M1900,弹匣容量只有7发,但军人总是喜欢在枪膛里再压一发子弹。但这样经常会在擦拭枪支时,忘记将枪膛里的子弹退出来,造成意外走火。

父亲还说过一件事,淮海战役时,中午吃面条,有人嫌掩蔽部里闷,端着面条蹲到战壕上面去吃。父亲看到后马上提醒,这里是前沿,当心打你冷枪啊。话音未落,就见这位老兄头一低,碗掉在地上,人还保持蹲着的状态,然后听到“砰”一声,子弹从太阳穴穿过。

明天和意外,不知哪个会先来。

下午17点04分,火车驶入武乡车站,将我的思绪拉回,,,