张文玲

每当秋来菊花黄,

我就想起大枣红又亮。

红枣脆又甜,甜出笑声朗,

笑声飘山间,山间美秋光!

每当秋深枫叶红,

我就想起红枣晒满房。

村外泉水清,伴枣成佳酿,

一滴红枣酒,满巷悠悠香!

故乡的枣树啊,

牵着我一辈子的思量。

走过多少名山大川,

总不忘红枣累累满山岗。

枣酒香悠远啊,

竟然有一生一世的久长。

身在繁华的异国他乡,

总会有乡情缕缕动柔肠。

曲阳词作者张文玲曾经写过一首歌词——《故乡的枣树》,用来抒发对家乡的热爱。

范家庄、北台、郎家庄(因为三乡相邻,俱在曲阳西北,故被曲阳人统称为“范北郎”)盛产红枣。每逢秋天,累累的红枣就会缀满枝头,为山区的秋色增添了一抹亮色。千百年来,红枣种植是曲阳山区的主要经济来源,红枣被誉为农民们的铁杆庄稼。相传,自唐代起,范北郎这一带的农民们就掌握了酿制枣酒的技艺。每到秋深时节,家家户户就会酿制枣酒,浓浓的酒香就会萦绕在座座大山里,称得上“一滴枣木杠,十年留余香”。

范北郎一带的村子都是依山而建,分散在一条条山沟之内。这里的村民在寒暄时,不问对方是哪个乡镇的,问的是“你是哪条沟里的”;介绍自己时,也不说自己属哪个乡镇,而说自己在哪条沟里住。

沿着郎家庄乡竹林村逶迤向西北而行,大概3里地后,会分出两条山沟,往北是一条山沟,沟里有东石门、罗家沟村;往南是石门上村,顺着山路前行,是口头村。到了口头村,又分出两条山沟。顺着西南走,会到北中佐村。顺西北向沟里行进,依次是尖地角、蝎子沟、东会、记都石、下阁尔、上阁尔、阶岸村。在尖地角至阶岸这道山沟里,座座青山拔地而起,犹如一座座铜墙铁壁。漫山遍野的枣树、酸枣树,把大山妆点得生机勃勃。如果没有战争,这里绝对是一个绿色的天堂。

海拔最高的是鸡冠寨和三尖梁,两座山位于这道山沟的最深处。翻过三尖梁不远,就是阜平县地界了。山沟最深之处的阶岸村是个自然村,只有十几户人家。山上的泉水流到山下,成为一道小溪,阶岸村村民就分散居住在小溪两边。阶岸村村西是三尖梁,海拔758米,是曲阳最高的大山。村南为鸡冠寨,海拔611米。在曲阳,村民称山崖为“岸”。被两座山势陡峭的大山环绕,阶岸之名由此而生。

鸡冠寨(亢国权拍摄)

三尖梁(亢国权拍摄)

鸡冠寨(张文玲拍摄)

溪水从高山缓缓流下,流过各个村子。盛夏时节,溪流甚至漫过村子里的路。盛产红枣,泉水清甜,使得这一带的村民在古代就掌握了酿制枣酒的技艺。

在抗日战争时期,我兵工事业需要大量工业酒精,晋察冀根据地的工人就效仿农民酿制枣酒的工艺用红枣来制造工业酒精。车间就设在农家小院里,敌人前来“扫荡”时,看不到明显的工厂标志,往往会视而不见。工人们在技师高霭亭的指导下,把白铁皮焊接起来做成了一个蒸馏塔,把蒸馏塔放在无烟煤炉上进行加热,就会分馏出酒精。根据地条件简陋,只能靠普通的温度计观察塔顶的温度变化,控制火力的大小,但我们的工人们,在战火硝烟的年代,因陋就简,就地取材,造出了酒精,供军区卫生部用来消毒。

酒精厂设在下阁尔、记都石村,隶属晋察冀边区工矿局。

下阁尔酒精厂东邻的窑棚。窑棚是枣乡特有的民居建筑形式,一楼住人,二楼存放红枣(张文玲拍摄)

下阁尔酒精厂(张文玲拍摄)

记都石村里的蒸锅(张文玲拍摄)

出酒(卢建军拍摄)

工矿局之所以选择在这道沟里开设酒精厂,首先是因为这道沟里盛产红枣,多泉多溪;还有一个原因,就是这里山高谷深,易于隐蔽。一旦敌人入侵,可以上山,顺山去往阜平深山。定州的敌人一旦出来“扫荡”,会被驻曲阳的八路军及曲阳的游击队拦截,敌人很少能到阜平进犯,所以,阜平相对安全。另外就是这一带的游击队作战勇敢,可以有效帮助工矿局做好安保工作。东石门、石门上、口头、北中佐、尖地角、东会、记都石村,虽然都是深山小村,每个村只有一两个游击队员,但他们联合起来,组成联村游击队,曾经灵活运用麻雀战、地雷战等战术震慑过来犯的日军。《晋察冀日报》曾经报道过的两位神枪手——李殿冰、董长庆就出自这个游击队。

1940年8月,晋察冀边区工矿局在下阁尔村成立,局长为张珍。张珍(1909—2004),定州人。新中国成立后,张珍曾任东北工业部化工局局长,中央重工业部化工局副局长、局长,化学工业部副部长、党组成员,石油化学工业部副部长,第五机械工业部(1982年4月,第五机械工业部改名为兵器工业部)部长、党组书记。1982年退居二线后,任国防科工委顾问、兵器工业部顾问等职。

张珍驻扎院落(工矿局局机关驻扎院落)(张文玲拍摄)

工矿局成立后,在唐县、曲阳、阜平一带陆陆续续开办了酒精厂、皮毛厂、皮件厂、造纸厂、纺织厂、农具厂、瓷厂(王裕在灵山开办双十瓷厂)、炼油厂、肥皂厂、煤矿等十几座工厂。工矿局既生产铁锅、盆、碗等民用产品,也生产军用马具、枪套、手榴弹、地雷等军工产品,还生产汽油、润滑油等原料。工矿局所属企业虽然是战争体制下的民用生产,但实际上是军民结合的体制。它与军工生产相互依赖、相互支持、共同发展。

张珍还创办了爆破训练班,组织张奎元等技术人员对晋察冀各地的武委会工作人员进行培训,教授地雷的制作原理和使用技术。学员们回去以后,领导各地的民兵开发了各种各样的地雷,在敌人入侵时,大摆地雷阵,炸得敌人寸步难行。晋察冀边区涌现出许多地雷英雄,最为有名的是阜平的李勇和新乐的李混子。

自从张珍来到下阁尔村,下阁尔村共产党员孙二申就被选做了张珍的马夫,跟随张珍战斗共计8年。1942年9月,工矿局与工业部合并,工矿局所属厂子大多合并到工业部。张珍被聂司令任命为工业部副部长,主管生产和科研技术工作。张珍离开了奋战两年的下阁尔村,走马上任。

孙二申离开家乡,跟随张珍辗转奋战在神仙山、张家口、承德、东北等地。随后的几年当中,孙二申没有回乡探过亲,家人不知其死活,以为他已经牺牲在外。一直到1948年,孙二申回到下阁尔村,家人才知道他还健在。此时,孙二申已经被任命在解放区公有制商业机构工作,回村是为了接妻儿跟随自己去生活。但其妻子为他洗衣服时,没有掏布兜,不小心把他的任命书洗了。金窝银窝哪如自己的土窝?在这样一种执念下,孙二申的妻子不仅不愿意背井离乡,还坚决反对孙二申外出工作。在妻子的坚持之下,孙二申没有去报到,从此就在家里务农。

“文革”以后,石油化学工业部来曲阳招收工人,几经曲折后,孙二申打听到张珍此时任石油化学工业部副部长。1977年,他找到了北京。听说自己的老下属找了来,张珍立刻接见了他。战争年代里,孙二申帮张珍夫妇日夜带孩子,在枪林弹雨中护送他的妻儿翻山越岭,八年相随,两人已经结下了深厚的情谊。随孙二申同来的还有他的二儿子孙扬国、三儿子孙振国及孙子孙合县。看到孙合县以后,张珍的老伴支明玉十分喜欢,执意要留下他,奈何孙合县已经在县车辆厂参加了工作。

1990年,张珍带着家人回到下阁尔村探望乡亲。曲阳电视台跟随拍摄,后来制成了光盘。他来那一天,下阁尔村民(孙二申已经去世)夹道欢迎。阶岸、上阁尔、记都石村的村民听说后,纷纷赶来看望张珍。整整50年过去了,当年的放羊娃们已经变成了白发苍苍的老者,他们都高呼“老八路又回来了”,难掩激动之情。在村民们的陪伴下,张珍到北坡上走了一圈,红枣依旧漫山遍野,山泉水依旧清澈。村主任孙振红用铁锨把泉水里的树枝拨拉到岸上,张珍手捧着泉水喝起来。房东已经过世,房东的儿媳妇还住在老房子里。坐在自己住过的西房里的炕头上,张珍给自己的孩子们讲了过去的故事。

他离开时,全村夹道相送。有的提着红枣,有的提着鸡蛋,张珍只收下了些许。一位老乡用盛酒的大塑料瓶装了满满一瓶山泉水来送张珍,张珍欣然接受了。后来他寄来2万元钱,希望能帮乡亲们做点什么。

虽然只在1990年回过一次下阁尔村,但张珍每次到先锋厂视察,他都与孙二申的儿孙联系,关心着村里的脱贫致富情况,希望乡亲们早日富裕起来。

高霭亭是跟随张珍来到下阁尔村的一位技师,是唐山人,1939年,在燕京大学读书的高霭亭,与同学虞颂舜、宋世选一起,在国际友人何明清的帮助下,来到晋察冀根据地参加革命,先后在晋察冀边区政府实业处、阜平金龙洞造纸厂、边区工矿局工作。1942年, 跟随张珍去军区工业部工作。1945年,调冀东工作。新中国成立后,曾任兵器工业部科学研究院副院长、部科技委员会常委兼副秘书长等职。在兵工系统工作长达42年。抗日战争时期,他曾进行过黄磷在紧闭高温的状态下转化为赤磷的实验并取得成功。他还研制成纸壳雷银雷管,为高级炸药取代黑火药铺平了道路。

在工矿局工作期间,他和同学宋世选参加了下阁尔酒精厂、记都石酒精厂的筹建工作。

高霭亭和张珍一样,对曾经战斗过的曲阳山区充满感情,他曾写过一篇文章——《似水流年》,回忆了在晋察冀根据地时的往事,回忆了在曲阳的工作和战斗经历。

他在文章中写到,筹建记都石酒精厂是在1941年春天。时值敌人“扫荡”曲阳西北山区。当时,高霭亭身患重病,不能跟随战友上山打游击。李殿冰带领联村游击队员们把高霭亭用担架抬到村北一个山洞里,托村干部每天送饭。“记不清多少天没有换过衣服,长了一身虱子,每天没事,白天爬到洞外,一边晒太阳,一边拿虱子。幸好敌人没有到那里,‘扫荡’结束后,把我接回来,我的病也好了。”

高霭亭(高岩提供)

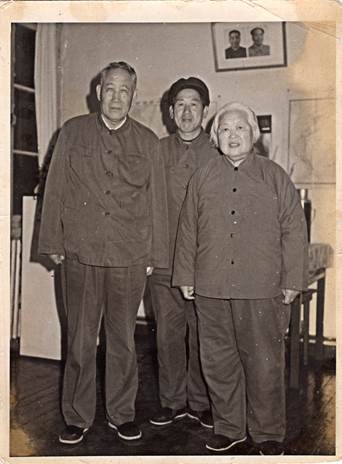

从左到右依次为张珍、孙扬国、支明玉(孙振宇拍摄)

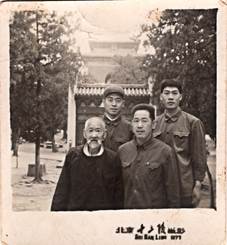

前排左为孙二申,右为孙扬国

后排左为孙振国,右为孙合县

1977年拍摄于北京