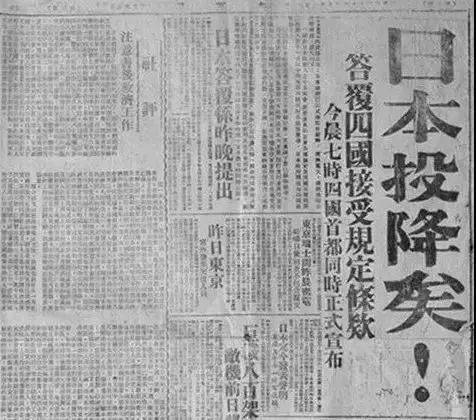

80年前,1945年8月15日,裕仁天皇《终战诏书》 宣布无条件投降。

1945年8月15日,日本裕仁天皇通过广播发布《终战诏书》(日本称《大东亚战争终结之诏书》),宣布接受《波茨坦公告》,无条件投降。这一事件标志着第二次世界大战的正式结束,也是近代东亚历史的重要转折点。

一、《终战诏书》的核心内容

- 投降决定

裕仁天皇以“忍受难以忍受之事”的措辞,承认日本无法继续战争,接受盟军提出的投降条件(《波茨坦公告》)。 - 模糊化战争责任

诏书中未直接提及“战败”“侵略”或“道歉”,仅以“战局未能好转”轻描淡写战争结局,回避对战争性质的明确反思。 - 维护天皇制

强调投降是为了“保全国体”(即天皇制度),为战后日本保留象征性天皇制埋下伏笔。

二、历史背景与关键事件

- 1945年局势:

- 美军在太平洋战场取得决定性胜利(如冲绳战役、原子弹轰炸广岛、长崎)。

- 苏联对日宣战,出兵中国东北,加速日本崩溃。

- 内部争论:日本高层曾就是否投降分裂为“主战派”与“主和派”,最终天皇“圣断”决定投降。

- 8月14日御前会议:天皇录制《终战诏书》录音,次日通过广播(“玉音放送”)向全民播放。

三、投降的后续影响

- 盟军占领与改造

1945年9月2日,日本在美军密苏里号战舰上签署投降书,开始长达7年的盟军占领期(GHQ主导),推行民主化改革(如新宪法、解散财阀)。 - 东亚秩序重构

日本殖民体系崩溃,朝鲜半岛独立,中国台湾回归中国,东南亚民族独立运动高涨。 - 历史认知争议

诏书对战争责任的模糊表述,导致战后日本社会对侵略历史的反思长期不彻底,成为东亚外交矛盾的根源之一。

四、争议与反思

- “无条件投降”的例外:

实际投降条件中,盟军默许保留天皇制,引发对“无条件”是否彻底的讨论。 - 诏书的双重性:

既是结束战争的标志,也是日本战后回避战争责任的开端。例如,诏书中将战争目的描述为“东亚解放”,未承认侵略性质。

(浏览 97 次, 今日访问 1人 )