张东生

引言:

1941年1月13日,朱德、彭德怀、叶挺、项英为抗议国民党军队围歼皖南新四军向重庆军委会委员长蒋介石、国民政府主席林森及国民党党政军首脑、中央社和中央日报、八路军办事处、社会团体等发出通电

(摘要):

“我江南新四军军部及部队万人遵令北移,由叶挺等率领行至泾县以南之茂林地区,突被国军七万余人重重包围,自鱼(六日)至文(十二日),血战七昼夜,死伤惨重,弹尽粮绝。挺等率部遵令北移,并遵守顾长官祝同指定路线向苏南转移北上,不意全是诱我聚歼之计。”“我八路军新四军前受日寇之扫荡,后受国军之攻击,奉命移防者则遇聚歼,努力抗战者则被屠杀,是而可忍、孰不可忍?特电奉达,敬恳中央立解皖南大军之包围,开放挺等北上之道路,撤退华中之剿共军,以挽危局。敬恳诸公仗义执言,予以援助。临电悲愤,不尽欲言。”

1941年1月14日,国民党第52师战报:“叶挺随带十余人,隐伏鹿角山以西山冲中。我一五六团陈营,十四日十六时搜剿至该冲中将叶挺俘获。”(据称:叶挺实为谈判被扣)

至此,皖南血战已九昼夜过去了。期间,皖南军部与中共中央和中央军委、华中新四军八路军总指挥部、新四军江北指挥部等一直保持电台联系。

父亲张辉回忆:皖南十日,新四军江北指挥部一直处于战时状态,机要科不断有电报送来。张云逸指挥、邓子恢主任一直守在机要室,当张辉译出最后一封电报后,再无音信,全部在场人员悲愤不已。

前记:

1935年,张辉在大别山参加了红军,任红28军便衣队员。1937年,国共合作,红28军改编为新四军四支队。1938年3月1日,在高敬亭司令员领下东进抗日。1938年12月到1939年6月,张辉任高敬亭司令员的机要译电员。“高敬亭事件”后,张辉到新四军江北指挥部(指挥张云逸)所属四支队7团、9团、14团担任机要译电员。11月,张辉在9团接四支队司令部电报,派一个营到豫皖交界处“正阳关”接由确山竹沟来皖中的胡服(刘少奇)和徐海东,胡服和徐海东在团部吃了中饭,住了一夜,第二天由部队护送到江北指挥部和四支队驻地庐江东汤池,这是张辉第一次见到刘少奇。

1939年12月,中共中央代表、中原局书记刘少奇和徐海东到达皖东定远县藕塘新四军江北指挥部。1940年1月,中央批准成立“皖东军政委员会”,党军统一属中原局指挥。5月,张辉调到江北指挥部机要科,中原局就在江北指挥部办公,中原局机要科长薛丹浩。徐海东就任江北指挥部副指挥兼四支队司令员,张辉在刘少奇、张云逸、徐海东身边做机要工作,和刘少奇同在一党小组。

1939年底到1940年春,抗日战争进入相持阶段,国民党顽固派在敌后战场加紧了反共活动,不断制造对中共的军事冲突。

一、张云逸夫人韩碧和儿子张远之被国民党扣押

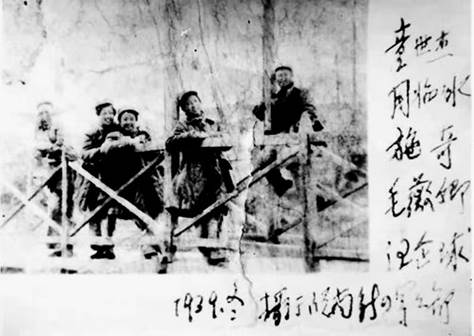

张远之与母亲韩碧1939年摄于新四军皖南军部

1940年2月,张云逸夫人韩碧带着儿子张远之(张远志)离开皖南新四军军部,到江北与张云逸团聚。当时,新四军四支队让出皖中后,江北形势急变,国民党顽固派反共相当激烈,多次发生扣押和杀害新四军官兵及家属的事件。3月,韩碧、张远之和新四军三支队政治部副主任曾绍铭等干部战士共25人,在江北无为刘家渡被国民党军扣押,送至庐江国民党桂系176师驻地。当他们获知韩碧和张远之是张云逸的妻儿后,便速将详情电告蒋介石。回电是:“秘密扣押,当作人质。”

消息传来,张云逸立即发电强烈要求国民政府下令释放妻儿及被扣押官兵。电文说:“炮火余生,不罹于暴寇(指日寇)之后,反被国家军队横加捕押,妻子何辜?遭此荼毒。况职弃家抗战,家属从未受优待,亦不得以侮辱。”但国民党方面不予理睬。这时,在重庆的周恩来出面,向蒋介石等反复申明大义,要求以国家民族为重,尽快释放新四军官兵和家属。

直到1940年9月,国民党顽固派才释放了被扣押7个月之久的韩碧和12岁的张远之。但是,此行带队的三支队政治部副主任曾绍铭、丁副官、毛排长等22名新四军官兵被全部杀害。唯一脱逃的是江北指挥部派往军部领军饷的一位徐姓干部,随身带了三万元军饷,另四万军饷及武器等均被掠走。同时被害的还有派去谈判的江北游击纵队政治部宣传科长田丰等三人。

和儿子张远之(左三)到达新四军江北指挥部,与指挥部指挥张云逸合影。.jpg)

1940年9月,韩碧(左二)和儿子张远之(左三)到达新四军江北指挥部,与指挥部指挥张云逸合影。

这个国民党桂系176师是什么部队呢?笔者曾在《中共中央军事委员会新四军分会委员、四支队司令员高敬亭蒙难记》中提到:四支队在皖中的迅速发展引起了蒋介石极度不安。1939年1月,蒋亲自电令,四支队必须将淮南铁路以西、及舒城为中心的广大地区让出来。高敬亭司令员认为,四支队在皖中与日寇拼杀,现在却要赶四支队走,显然居心不良。但四支队受国民党第五战区节制,“不走就是违反军令”。

项英等人却答应了国民党的要求,指派张云逸与国民党安徽省主席廖磊达成“第四支队向淮南及津浦路南段活动,限三个月开拔完毕,只留一部在无为与军部联络”的协议。高敬亭虽然向张云逸陈述了在舒桐庐地区建立根据地的优势条件,但张云逸说:这是项英的决定。

4月中,张云逸、郭述申、方毅等到李家圩子开会。郭述申、方毅传达中央六届六中全会精神,强调指出:“对国民党的无理进攻,必须反击,决不轻易退让。”张云逸则传达项英指示:四支队不再扩大部队,全部撤往淮南路东;淮南路西由国民党176师接管。对项的指示,会上出现不同意见,高敬亭坚决反对,会议最后发生僵局,最后交由叶挺定夺。

1939年5月10日,叶挺军长一行到达舒城,当夜召开四支队连以上干部军事会议,敦促四支队按国民党安徽省政府主席廖磊命令撤出舒城,开往淮南铁路以东下塘集、定远一带活动。

舒城军事会议后,四支队全部撤离舒城。皖中抗日根据地被国民党第176师强占。继而,176师进驻了长江北岸重要地段,堵住了皖南新四军北上的通路。

据新四军参考文献(二):1940年11月10日,第176师关于沿江布防堵击新四军北移致各团长电(极机密)奉总副座(李品仙)机兰佳午二电开:“虞电转何总长(何应钦)、副总长(白崇禧)江申令计达,惟江南之匪,由三战区实施进剿,其必向江北无为一带渡江。我一七六师应准备以主力阻止其渡江,应逐步肃清江北之匪军为要。”

可见,就是这个176师,在张云逸妻儿被扣事件及“皖南事变”中都充当了重要的打手角色。张远之当时12岁,常来指挥部。张辉比他长六岁,但却参加革命5年了。两人年龄略有差距,也算同龄人,成了朋友。后来两人一起在华中建设大学学习,又成了同学。还有一位同学,后来成了国务院副总理(邹家华)。

二、华中新四军八路军总指挥部成立

1939年底,刘少奇到达皖东后,面临着极其严峻的局势。之前,新四军第四、第五支队挺进皖东,虽然做了大量工作,但敌后抗战局面并未完全打开。皖东地区党组织和新四军在日、伪、顽的夹击下,处境十分困难。为了扭转不利局面,1939年12月至1940年2月,刘少奇在皖东先后主持召开三次中共中央中原局会议,传达党的六届六中全会精神,出席三次会议的党政军负责人有:刘少奇、张云逸、郑位三、郭述申、徐海东以及邓子恢、戴季英、罗炳辉、刘顺元、李世农等。

通过主持召开三次中原局会议,刘少奇积极贯彻中共中央“巩固华北、发展华中”的战略方针,团结带领皖东军民在党的领导下万众一心,先后取得“反扫荡”、“反磨擦”斗争的重大胜利,创建了东起运河、西至淮南铁路、北临淮河、南濒长江的皖东抗日根据地。

1940年11月12日,根据刘少奇提议,中共中央决定成立“华中新四军八路军总指挥部”。中共中央中原局与华中新四军八路军总指挥部统一指挥陇海路以南、长江以北的新四军、八路军部队。这一决定是中共中央实现“发展华中”的一个有力保证。

11月17日,华中新四军八路军总指挥部成立大会在海安西寺广场(现海安市实验中学内)举行。刘少奇宣读了中共中央军委关于成立华中总指挥部的决定,宣布叶挺为华中新四军八路军总指挥部总指挥,陈毅为副总指挥(代总指挥),刘少奇为政治委员,赖传珠为参谋长,邓子恢为政治部主任。陈毅在成立大会上作了《关于当前形势及华中我军任务》的报告。

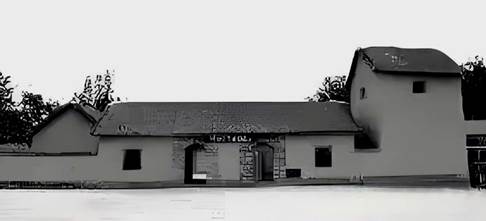

江苏海安华中新四军八路军总指挥部旧址

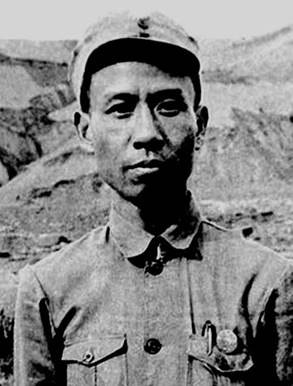

刘少奇

中共中央中原局书记、华中新四军八路军总指挥部政治委员

华中新四军八路军总指挥部总指挥

新四军军长

华中新四军八路军总指挥部副总指挥

代总指挥

华中新四军八路军总指挥部

参谋长

华中新四军八路军总指挥部

政治部主任

1940年10月21日,刘少奇、赖传珠率中原局机关和部分江北指挥部人员从皖东北出发,31日到达苏北阜宁东沟,与先期到达的八路军第5纵队司令员黄克诚、参谋长韩振纪、第5纵队第三支队政治委员韦国清汇合。为了统筹华中全局,中央致电刘少奇,让他“去苏北与陈会合,布置一切”。刘少奇随即率中原局机关等一行人,风尘仆仆地赶往苏北海安,与新四军“苏北指挥部”陈毅、粟裕会师。据赖传珠10月19日日记:“接叶(挺)、项(英)电不同意我离开江北指挥部,以免削弱江北指挥部的领导。我很着急难过,后来还是同意了。”

当时华中部队已经不少,有黄克诚部2万余人,有陈毅、粟裕部1万余人,彭雪枫部6500人,张云逸部5800人。这些部队分散各地,各自有自己的指挥系统。因此,非常有必要在指挥上统一。

1940年11月10日,刘少奇致电中央:“为统一华中军事指挥起见,提议由中央任命陈毅同志为八路军新四军华中各部之总指挥,并加入中原局为委员。如叶希夷同志到华中,即由叶任总指挥,陈毅副之。”中央很快回电:“同意在叶挺过江后,以叶挺为华中新四军八路军总指挥,陈毅为副总指挥,以胡服(刘少奇)为政委,叶、陈、胡统一指挥所有陇海路以南之新四军八路军。”此次任命,项英、袁国平、周子昆均不在列。

“华中新四军八路军总指挥部(华指)”于17日成立,对外仍称新四军。“华指”所属部队如下:

新四军苏北指挥部:陈毅兼任指挥,粟裕任副指挥,刘炎任政治部主任,下辖第一、第二、第三纵队。

新四军江北指挥部,张云逸兼任指挥,徐海东、罗炳辉任副指挥,赖传珠兼任参谋长,邓子恢兼任政治部主任,下辖第四、第五支队、江北游击纵队。

新四军豫鄂挺进纵队:李先念任司令员,任质斌代理政治委员兼政治部主任,刘少卿任参谋长,下辖第一、第二支队和第五、第六、第七团。

八路军第四纵队:即原新四军第六支队,彭雪枫任司令员,张震任参谋长,萧望东任政治部主任,下辖第四、第五、第六旅和豫皖苏边区保安司令部。保安司令部撤销,组成第一、第二、第三军分区和萧县独立旅。

八路军第五纵队:即八路军南下增援部队,黄克诚任司令员兼政治委员,韩振纪任参谋长,下辖第一、第二、第三支队。

总指挥部通信机构,由中原局机关和新四军苏北指挥部合并组成,三科科长程望,无线电大队长陈士吾、政委李景瑞,机务主任朱连,大队下辖六个电台。一区队长张翼,由肖易侠、张起信、颜吉连分任一、二、三台队长。二区队长廖昌林,由向瑞桃、程希道、赖平分任四、五、六台队长。

一区三个台:对上联络党中央、新四军军部、八路军前总(华北)、山东军区、山东纵队和友邻单位;对下联络八路军第4纵队、5纵队,中原李先念部、江北第4、第5支队。二区三个台:联络新四军原苏北指挥部所属部队等。

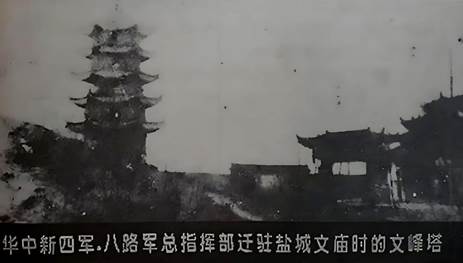

11月23日,刘少奇、陈毅、赖传珠离开海安前往盐城,中原局和华中新四军八路军总指挥部亦迁往盐城文庙。(注:重建军部后迁往泰山庙,文庙无存)

华中新四军八路军总指挥部迁驻盐城文庙时文峰塔旧照

在刘少奇到华中前后,华中新四军和国民党顽固派进行了两次大的战役。一是“黄桥战役”,时间是1940年9月30日到10月4日,这一仗打赢了。二是“曹甸战役”,时间是1940年11月29日到12月16日,“曹甸战役”是华中新四军八路军总指挥部成立以来的首次战役,但这一仗未达到战役目标。

“黄桥战役”之前,项英急电苏北指挥部陈毅总指挥,认为此战打不得,是破坏统一战线的大问题。“曹甸战役”打响之前,叶挺和项英向中央提出曹甸战役暂缓,等新四军军部北撤后再打。显然,叶、项已意识到了危险。

这个问题,毛泽东也已考虑到了,11月22日,毛泽东致电叶挺、项英、刘少奇,电文中有:“皖南部队及军部以在动手解决韩德勤之前移至苏南为有利,准备情形如何?几天可以开完?盼告。”但叶、项回电认为极短期内无法开动。

华中总指挥部成立后,刘少奇考虑到新四军在皖南部队的安危,在“皖南事变”发生前,多次打电报给项英,催促他按照党中央的指示,率皖南新四军迅速渡江北移或东进苏北。

1940年, 陈毅、粟裕在“黄桥战役”前

据赖传珠日记:12月27日“去电项、周、袁关于立即北移问题。”12月31日,项来电:“支(4)日决心东移”。(注:指1941年1月4日)

新四军军部孤悬于皖南弹丸之地,处于几无周旋余地的泾县山区,面敌背顽,处境十分险恶。蒋介石“原来想先从苏北下手,后打皖南”,结果“黄桥之战”大出蒋氏所料。“曹甸战役”更加深了蒋氏的报复心理。

周恩来早已看出:蒋介石“是要复仇的,在苏北战争结束后,王懋功就到顾祝同那里去,布置皖南事变”。注:王懋功,国民政府军事委员会执法总监部中将副监、苏鲁战区副总司令、江苏省政府主席(继韩)。

三、“皖南事变”爆发及“最后一封电报”

1、皖南新四军北撤的准备

1940年10月19日,蒋介石指使何应钦、白崇禧以国民政府军事委员会正副参谋总长的名义致电(皓电)八路军朱德、彭德怀正副司令和新四军叶挺、项英正副军长,强令在一个月内开赴黄河以北。此电由三战区转,军部二台接收。11月9日,中共以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义复电,严辞拒绝国民党当局的无理要求,但为顾全大局,同意将皖南的新四军撤到长江以北。

项英在皖南新四军北撤问题上,一直举棋不定。开始,中央还曾考虑叶挺和项英先行或分开北上。11月24日军部无线电一台,收到中央军委(敬二时)急电,命令皖南新四军“必须准备于12月底全部开动完毕。希夷(叶挺)率一部立即出发。”敬申(下午三时到五时),又收到急电,要求“立即开始分批移动”。一日之内毛泽东亲自签署两份电报,急迫之心情可想而知。但叶、项两日后回电:“无论如何要在十二月底才能完毕开动。”

11月27日,叶、项致电中央,准备直接北渡到皖北,并讯问:“希夷(叶挺)与项英是否同行或分途北上(何人走先头)”。11月29日,毛泽东回电:“同意直接移皖东,分批渡江。头几批可派得力干部率领,希夷(叶挺)可随中间几批渡江,项英行动中央另有电示。”

11月29日,情况变了。 叶、项电告中央:“顾祝同已下北移命令,为经过苏南转苏北。苏北动作如何(指“曹甸战役”)?如与大局无碍,可否延至我安全北渡后?”11月30日,中央回电:“苏北行动不碍大局。”(注:此时战役已开始)

现在一些文献认为是“曹甸战役”触发了“皖南事变”,当时叶、项的担心

不无道理。不过,早知如此,何必要拖着不走呢?

此时,蒋介石在干什么呢?12月10日,蒋介石密令顾祝同“解决”江南新四军(皖南事变资料选,上海人民出版社):特急。上饶顾长官:△密。(一)查苏北匪伪不断进攻韩部,为使该军江南部队,不致直接参加对韩部之攻击,应不准其由镇江北渡,只准其由江南原地北渡或由该长官另予规定路线亦可。(二)该战区对江南匪部,应按照前定计划,妥为部署,并准备如发现江北匪伪竟敢进攻兴化或至限期(本年十二月卅一日止)该军仍不遵命北渡,应立即将其解决,勿再宽容。中,灰酉令(游印)。

此刻,日寇在干什么呢?1940年12月9日,军委会委员长侍从室抄送日寇拟定进袭新四军计划的情报(侍六第三七五三四号)(皖南事变资料选,安徽人民出版社):“沪敌军部参谋长樱井,于十一月二十三日赴南京,晋见敌酋西尾寿造,商定进袭新四军计划如左:1、对散驻京沪杭地区之新四军,决迫其向皖南退却,并设法使其与中央部队自相火并。2、对散驻长江北岸皖豫边境之新四军,决动员第一五、第一一六等师团之一部兵力进袭扫荡。”

据此可见,国民党顽固派和日寇均视新四军为死敌,想尽办法要消灭新四军,和国民党顽固派搞“统一战线”,你愿意,他愿意吗?

1940年12月上旬,项英按中央电令组织了皖南2000多非战斗人员去苏南转赴苏北。其间,中央要求叶挺快速渡江,并电告陈毅、刘少奇:“叶挺会带一部分干部渡江,要求在江边作周密布置。”

12月14日,中央对小饶(饶漱石)的去向提了建议:可以和曾山去苏南游击区,如不可能,则去江北。12月23日,项英电告中央并胡、陈、周、朱(请中原转延安,再由延转渝):“项英、小饶曾提议化装经芜湖到上海转苏南或苏北,路上反较到苏南或江北为易而较安全。”但不知何原因,叶挺未走成,项、饶二人的考虑也未见同意。

12月中下旬,项英又几次发电请示中央,提出拖后走。中央书记处于12月26日来电,严厉批评了项英的犹豫行为。电报中说:“如果动摇犹豫,自己无办法无决心,则在敌顽夹击下,你们是很危险的。全国没有任何一个地方有你们这样迟疑犹豫无办法无决心的。现在又提出拖或走的问题,究竟你们自己主张的是什么?主张拖还是主张走?似此毫无定见,毫无方向,将来你们要吃大亏的。”

项英被迫于12月28日召开军分会,决定皖南部队于1月4日开始行动。

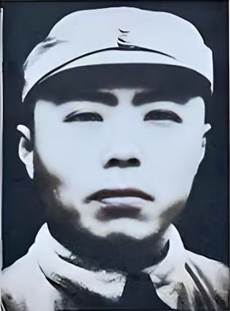

华中新四军八路军总指挥部总指挥

新四军军分会书记

新四军副军长(政委)项英

袁国平

周子昆

新四军军分会委员饶漱石

1941年1月1日,新四军军部电告中央和华中总指挥部:“我们决定全部移苏南。如遇阻击或追击,即用战斗消灭之,遇强敌则采取游击绕圈,至万不得已时分散游击”。“我们准备立即行动,一切准备完了。中央如有指示,请于明日(二号)最暂迟三号电告。否则我们行动后,联络恐怕难。请转告周(恩来)、叶(剑英)。”

1月3日,毛泽东回电叶、项:“你们全部坚决开苏南,并立即开动,是完全正确的。”出发前,军部向前方派出了便衣侦察队,并在新年元旦切断了与国民党军的无线电和电话联系。

2、“皖南事变”十日

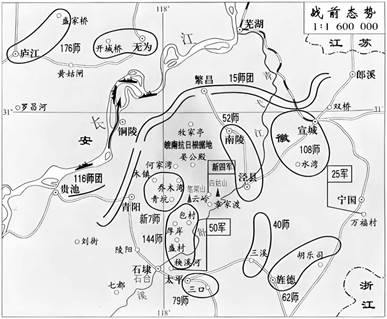

“皖南事变”战前形势图

1月4日,叶挺、项英等发表了《新四军为离开皖南进军敌后告皖南同胞书》(抗敌报告别号)。当晚,叶挺、项英率新四军军部及皖南部队6个团和直属队近万人从繁昌、云岭、萧村一带出发,分三路纵队冒雨向南突进,由章家渡渡河向茂林前行。然而,在行进的路上,国民党军早已张网以待。南面是四十师、六十二师;西边是新七师、一四四师、七十九师;东边是第五十二师、第一零八师;加上身后江北一七六师的封锁,实际上是四面包围,兵力不是7个师8万人,而是8个师超9万人。另外,长江中有日海军军舰巡航、附近还有日军两个师团及伪军驻扎。日、伪、顽合计不下10万人。

安徽泾县云岭新四军军部旧址

未曾想,新四军军部在皖南待了三年,到了要北移了,却一拖再拖,等到的却是天寒雨袭、背水陷山、危机四伏的绝境!

至此,新四军近万人被称为“友军”的国民党军完全包围在大山里。华中八路军新四军远在苏北,鞭长莫及。和国民党打嘴皮子官司毫无用处,只有狭路相逢了!

军部机要员邱静回忆:“1月4日晚上,军部开始转移。临行前,李一氓忙于布置我们向延安党中央、中原局、国民党三战区以及有关所属部队发电报。机要科人员点着煤油灯,紧张地工作着,直至吃了夜宵才匆匆整装跟随军首长出发。”

1月5日晨,军部到达茂林潘村,军部三科开通了无线电联络。此时,军部及各纵队发现国民党军7个师从四面八方包围过来,形势骤然紧张。为此,叶、项给蒋介石等发了一个电报,内容是《关于新四军北移延迟原因及请友军让道》:此电同时发给“重庆蒋委员长、何参谋总长、白副参谋总长、上饶顾司令长官、徽州唐副司令长官、宁国上官总司令,桂林军委会办事处李主任”(摘录):“职定于支(4日)晚率皖南全部部队遵行顾长官电令所定路线转经苏南分路俟机北渡,以期实践职等十一月佳电之诺言。所望沿途友军开饱诺[德]之覆辙,推让道之高风。职等亦当严束所部,以期早入苏南敌后以谋北渡,必不有意寻衅于三年并肩之战友也。……谨电奉闻,伏乞垂察,死罪,死罪。职叶挺、项英同叩。”

电文确实写的好,文句颇费了一翻心思。如“开饱诺[德]之覆辙,推让道之高风。”下半句好懂,故被许多人引用,其实上半句更见力道。明代思想家李贽曾曰:“质本齐人,而自谓饱道饫德”,“饱德”应源自于此。李贽借此讽刺那些自夸德行高尚的人,揭示其言行不一的虚伪。“开饱德之覆辙”是什么意思?这是见仁见智之事,但显然是希望国民党军让出道来。道和德相对应,但在此又作路讲,的确高明。电文充满诚意,特别是最后:“伏乞垂察,死罪,死罪。”此言又见三国魏曹植《上诗表》之末:顿首顿首,死罪死罪。原是表达歉意或敬畏,未料在此却一语成谶。

1月6日,形势紧张,不知为何,部队竟然一个白天在茂林潘村未动。军政治部还在茂林召开了联欢会。据特务团政委张闯初回忆:6日上午,前卫连在铜山以南遭顽军一个连阻击。得知信息,下午军部开会,决定傍晚出动,于7日攻克星潭后向苏南急进。

1月7日拂晓,特务团在濂岭遇到40师119团的阻击,战斗激烈,打了一整天。据国民党第三战区长官部参谋处长岳星明当日回忆:天色还沒有大亮,忽然床边电話铃响,顾祝同亲自打来电話說:“接到上官副长官电話,昨日新四军向南移动,不听制止,半小时前竟向我前线部队开火,他们为了‘自卫’已经还击,第四十师方面打得比较厉害。”据此,“皖南事变”爆发时间当在7日拂晓,这与文献报道是一致的。(注:也有认为6日是“皖南事变”爆发时间)

1月8日到13日是战斗最激烈的6天。如从7日算起到13日,“皖南事变”7天7夜,这也是普遍的说法,如从6日起,到14日叶挺被俘,那就是9天。

另据岳星明回忆:双方最早的接触是在1月4日,国民党军40师在榔桥河以北发现新四军便衣队,为了夺取制高点,发生了零星枪战。这样看,“皖南事变”就是十日了。

3、“皖南事变”中新四军军部发出的最后一封电报

1941年1月4日,新四军皖南部队开始行动。军部三科(通信科)迅速调整了无线通信,将作战系列组成的网络调整为各纵队组成的网络。北移部队为3路纵队:左路由老1团、新1团组成第1纵队,司令员兼政治委员傅秋涛,纵队电台以原新编1支队电台配置;中路由第3团、新3团组成第2纵队,司令员周桂生,政治委员黄火星,纵队电台以原新编2支队电台配置;右路由第5团、特务团组成第3纵队,司令员张正坤,政治委员胡荣,3纵队电台以原新编3支队电台配置。

安徽泾县云岭新四军军部大礼堂旧址

军部三科科长胡立教亲自带队。为加强无线电和延安党中央的联络,副科长兼无线电大队长曹丹辉兼任军部一台队长,联络对象为中共中央、中央军委、中共中原局及华中总指挥部。二台队长罗兴英,联络国民党三战区及其下属单位。三台为对下指挥网,队长袁德钧,联络各纵队及各团电台,各团电台也可插入三台相互联络。

机要科一直随军长和司令部行动。机要科长杨保生,1931年参加红军,长期担任译电员、机要员。到新四军前在八路军总司令部机要科工作。从新四军军部序列上看,杨是1940年12月到1941年1月15日期间担任的新四军司令部秘书处(处长李一氓兼)机要科科长,这一小段时间正是“皖南事变”爆发之时。杨是党的七大代表,1941年担任了江苏省盐东县大队政治处主任。1945年4月到6月作为华中代表团成员出席了中共七大。抗战胜利后到东北,1947年3月任东北民主联军西满军区独立师二团政委,6月在攻打四平中牺牲。据载:司令部其时并无机要科长,是由秘书科长童世杰(原机要科长)主持机要科工作。

机要科邱静回忆:“我是1938年春天到新四军教导队青年队学习的,那时我的年龄还很小,才13岁。一年后,我被分配到军部机要科当机要员,和项英同住云岭罗里村一座“大夫第”的楼房。李一氓正是主管此项工作的负责人。机要科下设三个组:一组负责与延安党中央通报;二组与中原局和所属各支队通报;三组负责与国民党的第三战区及新四军驻上饶办事处通报。参军前我读过初中二年级,算是位小知识分子,还学过英语,所以,李一氓派我到第三组工作并参与全军使用的密码的编制。经我翻译的或是帮助其他组翻译的电文稿,一般都要由叶挺、项英、周子昆和李一氓亲笔签名。”

“1月9日,叶军长亲自率部在高坦与顽军激战了一整天,虽然打退了敌人的进攻,但被敌军阻于茂林一线。军中的气氛异常紧张、不安,战士们对前景很担心。在高坦的徐家祠堂,叶军长鼓励大家提高士气,坚决突围。”

“就在这时候,叶挺发现项英、袁国平、周子昆等人不见了,不免有些紧张。他在同东南局副书记饶漱石商量了一番后,指示我们立即向党中央和中原局发报,报告:项英等“率小部武装上呈而去,行方不明。”不久即得到刘少奇的回电,我们迅速译了出来,大意是军事上由叶挺负责,政治上由饶漱石负责,全军听从叶军长的指挥。随后,党中央也来电作了相同的指示。我们机要科的人员,经过几昼夜艰难的行军战斗,伤的伤、掉队的掉队、被俘的被俘,剩下来的只有三个人,我是其中之一,成为译电工作的主力。”

“10日到13日,部队一直固守石井坑,叶挺电告党中央:顾已下“生擒我等命令”。13日,战况危急。“叶军长频繁与延安、中原局通电。黄昏时分,战斗逼近指挥所。面对这千钧一发的危急的险情,叶挺决定向石井坑后山分散突围。李一氓交给我一份发给延安的电报,由叶挺署名,大意是:‘敌已攻下山来,弹尽粮绝,再难坚守,我等决定分散突围。’另外还给刘少奇、陈毅发了一份电报,是告别电,也是军部的最后一份电文,说的是:‘情况万分紧急,密码已经销毁,请党放心’。我和周中昭(军部机要员)以最快的速度译好电稿拍发出去。”“然后,李一氓命我们将所剩密码全部点火烧干净,又着令将电台砸毁,带领我们从指挥所后院撤退。”

泾县茂林镇石井坑村

泾县茂林镇石井坑村边祠堂(叶挺指挥部)

斯简书称:10日起,形势骤紧,军部电台人员为安全起见,砸坏了4部电台,只留了军部一台的电台,联络文件和密码全部销毁。将联络文件和密码强记在脑中,以保证和党中央的联系。13日,军部三科由曹丹辉率领随叶军长突围,当晚到达大康王附近,但出口处又被顽军108师火力封锁,后又突入我队伍,军部机关即被冲乱。军部一台以通信台密向华中总指挥部电台发出最后一份电报“情况紧急,密码已烧掉,请党放心,东进!东进!我们是铁的新四军。”

季宇文称:13日夜间,各部吹响了开饭号(突围的命令)。军部向中央发出了最后一份电报,便烧掉密码,砸毁电台。有的电报员在砸掉电台前,抱定一死之决心,用明码发出了最后的告别:“再见了,战友!”

华中八路军新四军总指挥部机要译电员王琦回忆:“皖南事变”爆发,形势非常紧张,刘少奇、陈毅、粟裕、黄克诚、刘炎等领导多次来机要科看军部的电报。1月13日,这是“皖南事变”的第七天,总部电台和军部电台仍有联系,但没有电报发过来。大家都在急切地盼望着军部发来的讯息。”“电台大队突然收到一份皖南军部电台盲发的电报。电文送到机要科值班机要员,但看不懂,科长薛丹浩要我们快点翻译,首长已经等急了。这是一份奇怪的电报,我拿着它反来复去找不到密钥。常言道,一把钥匙开一把锁,没有密钥,不知道使用什么密码,电报是翻译不出来的。开始,我怀疑是电台错收了别人的电报。后来,我突然预感到可能是不好的兆头。是不是对方使用了脑记密码?脑记密码只有在非常紧急的情况下,密码焚烧之后才能使用呀!”

“这时,刘少奇再次亲临机要科,问是什么样的奇怪电报?快点译出来看么!我正在按照脑记密码的制作方法,刚刚把脑记密码托出来。对照之后,我不敢想象的事情终于发生了。电报的内容是:情况万分紧急,密码已经烧掉,请党放心。另一句是:“东进!东进!我们是铁的新四军”的悲壮誓言。这是皖南军部发来的最后一份电报,也是一份壮严的告别电报。”

“这份电报译出后,机要科的空气顿时感到紧张、沉闷起来,我们都默默地流下了眼泪。大家不安地注视着少奇同志,只见他神色严肃、沉重,但又非常冷静、沉着。敌人的飞机仍然在反复地狂轰滥炸,当少奇同志刚刚步出文庙的大门,有两颗炸弹就落在文庙的院子里。”

长兄张晓平撰文回忆:“父亲经常会讲起‘皖南事变’,这是一个令人难忘的痛苦经历。父亲在江北指挥部机要科做机要员时,发生了重创新四军军部的‘皖南事变’。他记下了当时的紧张情况:1941年1月,皖南事变爆发。在此之前,延安多次电报要军部东进或者北移,由于对国民党缺乏高度的警惕,行动迟缓,军部经皖南茂林时,突遭国民党上官云相所部进攻。”

“第一天(7日)接到电报说战斗形势很好;第二、三天的电报说伤亡很重,伤员无法转移;第四、五天的电报说全部被敌包围,粮弹缺乏;第七天(13日)电报仅几个字:‘粮尽弹绝’,这似乎是突然中断,此后再无军部的音讯,这是江北指挥部收到的最后的一封电报了。七天时间里,江北指挥部的领导张云逸、邓子恢日夜守在机要科,根据电讯,断定皖南军部北移部队‘全部覆灭’,教训是很沉痛的。军部个别领导右倾思想,估计国民党在国共合作中不敢消灭我们。后来从少数突围过来的人中才知道战斗的详细经过,痛惜晚矣!”

从各部人员的电报接发和译电时间看,13日的电报应为最后一封电报,虽然文字多少有不同,或者发送方式有不同,但基本意思是相同的。况在战时,又是回忆,能有这些资料已是很幸运了。

据记载,皖南事变中我军9000余人,成功突围约2000人,3000多人牺牲,4000多人被俘。军部机要科有4名女机要员:周临冰、施奇、毛维青、汪企求,原本均安排在先行转移名单中,但她们坚决要求随大部队行动。四人随军直属机关单独编队,出发不久,天黑下雨,向导迷失方向,把她们带到了一条绝路,科长童世杰命令她们把密码分散埋进水沟里,翻过山头抄近路,终于赶上了队伍。4名女机要员一直跟随在军首长身边,与党中央时刻保持着电讯联系。在分散突围时,四人中只有周临冰一人突围成功,毛维青被捕后逃出。机要科江北组组长施奇、汪企求被俘,英勇牺牲。

周临冰、施奇、毛维青、汪企求于“叶挺桥”合影(叶挺摄)

后记:

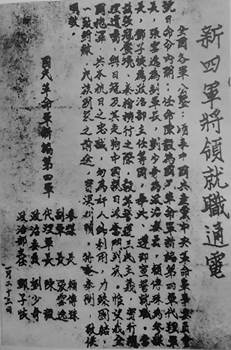

新四军军部作战参谋叶超(作战科副科长,1月10日在石井坑任命)回忆:“皖南事变后,经过无数的艰难险阻和曲折变化,2月15日上午,我和胡立教(通信科长)、杨帆(侦察科副科长,1月10日在石井坑任命;原军法处地方科科长)到达苏北东台新四军一师师部(新军部将领已于1月23日发表就职通电),见到了陈毅代军长和粟裕师长。当天下午,我们三人向陈、粟首长汇报了皖南事变经过的详细情况。他们要我们休息一晚。”

“16日将近黄昏的时候,我们到了盐城。赖传珠参谋长派人要我和胡立教立即到军部去向刘少奇政委汇报。这天晚上,我们汇报得很详细,少奇同志也问得很具体。刘少奇谈了皖南事变的教训,他说,在皖南的弹丸之地守株待兔,守了三年,没有守到兔子,结果守来了一个老虎。最后他说,你们两人是皖南突围到达新军部的第一批同志,也是最清楚情况的同志,中央很需要这方面的材料。我们遵照少奇同志的指示,代中原局起草一个电报,把皖南事变经过的详细情况报告了中央。这份报告,现在已经成为历史档案了。”

盐城泰山庙:新四军新军部旧址

就职通电

1941年1月25日,新四军在盐城重建军部,代理军长陈毅,政委刘少奇,副军长张云逸,参谋长赖传珠,政治部主任邓子恢。华中新四军八路军总指挥部改为新四军新军部。新军部将长江南北的新四军和陇海铁路以南的八路军,统一整编为7个师1个独立旅。

新四军江北指挥部编为新四军二师,所属四支队为四旅、五支队为五旅。张云逸副军长兼新四军二师师长,罗炳辉为副师长,郑位三为政治委员,郭述申为政治部主任。1941年3月,张辉任二师司令部机要员。

1941年7月,张辉任二师四旅机要股长。四旅旅长梁从学、政委兼主任王集成、参谋长詹化雨。二师四旅前身即高敬亭领导的红28军,后为21军61师,是著名的红军师。中共中央总书记胡耀邦曾专门在天水视察了这只英雄部队。

1941年12月,张辉任淮南军区(二师兼)路东联防司令部机要科长,司令员杨梅生、政治委员刘顺元。1942年5月,任二师机要组长。1944年6月,任新四军军部机要组长。1944年12月入华中建设大学政治系学习。1945年8月,在抗战即将胜利之时,为配合汪伪首都警卫三师起义,张辉率军部谍报组,携带电台,潜伏在浦口与汪伪首都警卫三师师长钟健魂(钟皿浪)部保持联系,直到8月13日起义成功。

2025年8月27日

(为缅怀父亲、纪念抗战胜利80周年,特撰写系列文章四篇,全文完)