河顺文艺

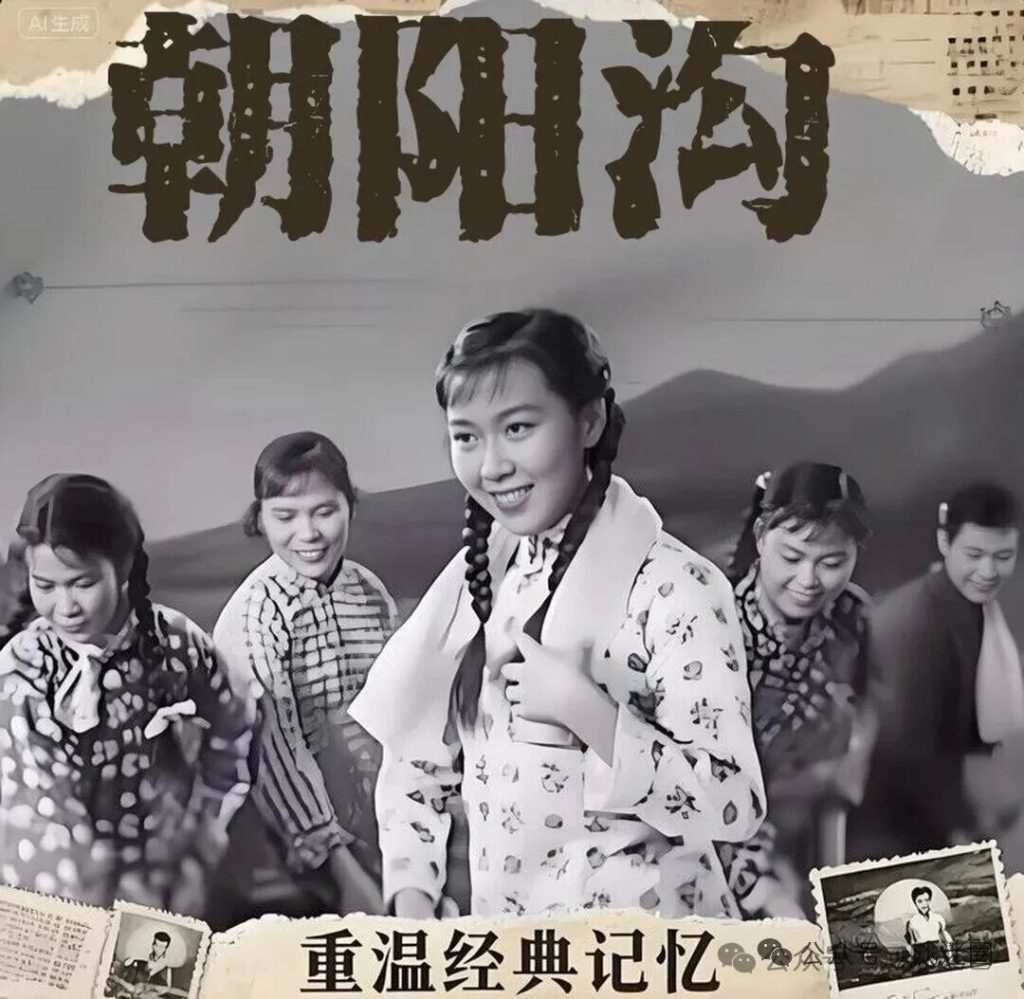

朝阳沟 – 走一道岭来翻过一架山,豫剧

【随 笔】

浅谈豫剧《朝阳沟》在戏剧舞台艺术上的历史价值历史价值

□ 观海听涛

豫剧现代戏《朝阳沟》自1958年首演以来,历经半个多世纪的风雨洗礼,依然在中国戏剧舞台上熠熠生辉,成为中国戏曲现代戏发展史上的一座丰碑 。

01 《朝阳沟》的诞生及其历史背景

1956年1月,中共中央政治局颁布《一九五六年 到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》,首 次提出了知识青年”下乡上山”的概念,为随后大 规模的知识青年上山下乡运动奠定了政策基础。 在这一时代背景下,1958年3月,时任河南省豫剧三团团长的杨兰春受命为即将召开的全省文化 局长会议创作一部新戏,且创作时间仅有短短一 周。面对这一紧迫任务,杨兰春没有选择简单地 图解政策,而是基于自身深厚的生活积累,将时代要求与艺术规律有机融合,创作出了这部影响深远的戏剧作品。

《朝阳沟》的创作灵感直接来源于杨兰春丰富的农村、城市生活。1957年在登封县曹村抗旱浇 麦时与当地社员朝夕相处;亲历过郑州街头经常出现敲锣打鼓欢送知青下乡的热烈场景。敏锐地把握到这一时代脉搏,以大跃进的速度在短短七天内完成了剧本创作。充分展现了杨兰春深厚的 艺术功底和生活积累。

《朝阳沟》的创作并非一蹴而就,而是经历了若干次修改打磨的漫长过程。从1958年首演到1963年拍摄戏曲艺术片期间,剧本在不断演出实践中持续完善。即使在文革期间被批评为”描写中间人物,没有突出政治,并被勒令修改时,杨兰春也始终坚持艺术创作原则,使剧本保持主题鲜明。

《朝阳沟》的创作历程充分证明,真正优秀的文艺作品既需要深厚的生活积淀,又要求艺术家具备将生活体验转化为艺术表达的能力,更离不开对时代精神的准确把握。杨兰春恰如其分地将个人生活经验、艺术修养与时代主题相结合,使《朝阳沟》超越了简单的政策(口号)宣传,成为反映一个时代青年精神风貌的戏剧经典。

02 艺术成就与创新突破及其美学贡献

《朝阳沟》在中国戏剧史上的卓越地位,首先源于其非凡的艺术成就与创新突破。作为豫剧现代戏的里程碑式作品,它成功地将传统戏曲形式与现代生活内容相结合,在剧本创作、音乐设计、表演艺术上等多个维度实现了创造性转化,为戏曲现代戏的发展开辟了一条新路径。

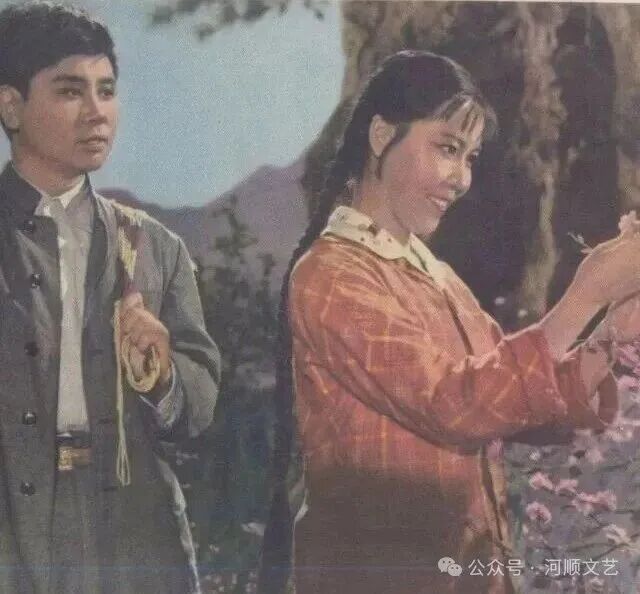

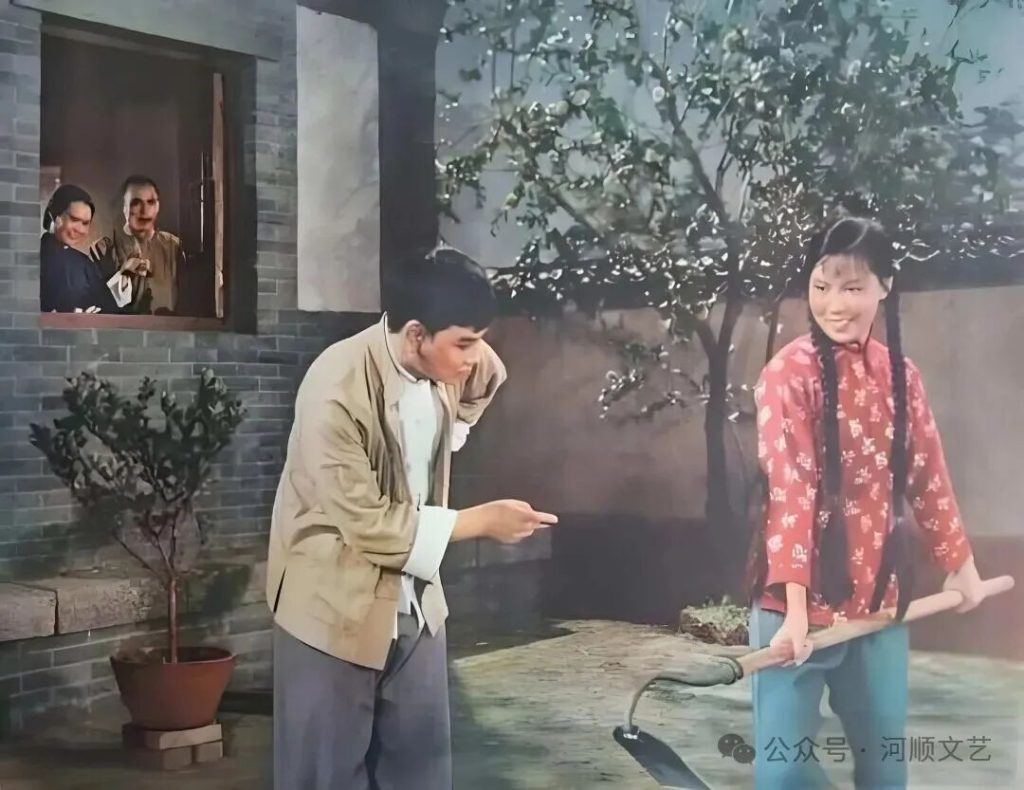

剧本创作上,《朝阳沟》展现了高超的叙事艺术 与人物塑造能力。全剧共八场,主线清晰而富有戏剧性,围绕城市高中毕业生王银环到未婚夫拴保家乡朝阳沟参加农业生产的故事展开。剧中, 银环经历了从决心下乡到因母亲反对而犹豫,从劳动不适应产生的动摇到发现母亲装病骗她后坚定扎根农村的思想转变过程。通过这一叙事脉络,真实地反映了知识青年上山下乡中的思想困惑与精神升华。与同时代许多简单图解政策的作品不同,《朝阳沟》没有回避青年在面临城乡差别、劳动艰辛时的心理波动,而是通过细腻描绘银环从动摇到坚定的心路历程,使人物形象真实可信,没有概念化、脸谱化的弊端。

剧中人物塑造极具个性色彩与时代特征。通过精心设计的人物语言与行为方式,塑造了一系列栩栩如生的艺术形象。银环作为主角,既有城市青年的知识素养与理想追求,又不可避免地带着小资产阶级的软弱性与摇摆性;拴保作为农村进步青年的代表,坚定朴实而又不乏对爱情的执着;银环妈作为反对女儿下乡的阻力,形象夸张却不失真实,反映了部分城市市民对农村的偏见与误解。这些人物不是简单的政治符号,而是有血有肉、性格鲜明的艺术形象,他们的矛盾冲突既反映了新旧思想的碰撞,也展现了人性中共通的亲情、爱情与理想追求。

特别是《朝阳沟》中的语言艺术。杨兰春创造性地借鉴家乡的“武安落子”,写出了新颖别致的“三字韵”:如”棉花白,白生生,萝卜青,青凌凌,麦籽个个饱盈盈,白菜长得瓷丁丁……”。这类唱词既保留了豫剧的韵律美,又融入了鲜活的生活气息,极大地增强了戏剧的表现力与感染力。剧中对话也极富个性特征,如银环与拴保吵架时的对白:”你爹进步,你娘先进,你妹子光荣,你伟大。我和你比啥哩”…… 生动地展现了银环既赌气又不失可爱的性格特点。这种将生活语言艺术化、地方语言戏剧化的处理方式,使《朝阳沟》的台词既有浓郁的地方色彩,又具有普遍的艺术魅力。

音乐设计方面尤为突出。《朝阳沟》在保持豫剧传统唱腔的基础上大胆创新,创作了一系列脍炙人口的唱段。拴保的”一百年”唱段:”咱两个在学校整整三年,相处之中无话不谈。我难忘你叫我看《董存瑞》,我记得你叫我看《刘胡兰》……你要愿走你就走,我坚决在农村干它一百年”,成为豫剧现代戏小生必学的经典唱腔。“亲家母,你坐下……”这些唱段既继承了豫剧高亢激昂的特点,又对现代人的情感表达进 行了创新,旋律优美动听,情感表达细腻丰富, 使豫剧音乐焕发出了新的生命。

《朝阳沟》的音乐成就还体现在其广泛的传播性上。据统计,该剧的中文、外文版本据说有20多种,舞台演出超过3000场。剧中大部分唱段在中原地区至今仍广为传唱,创造了”不论主角配角、不管大段小段都能成为’流行’歌曲的奇迹”。 这种深入民间的传播效果,充分证明了《朝阳沟》音乐创作的卓越成就。

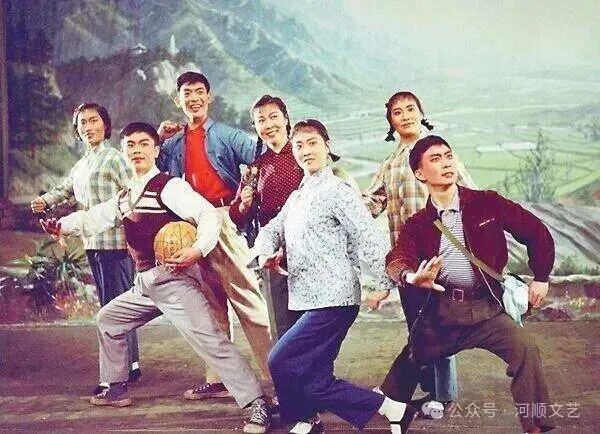

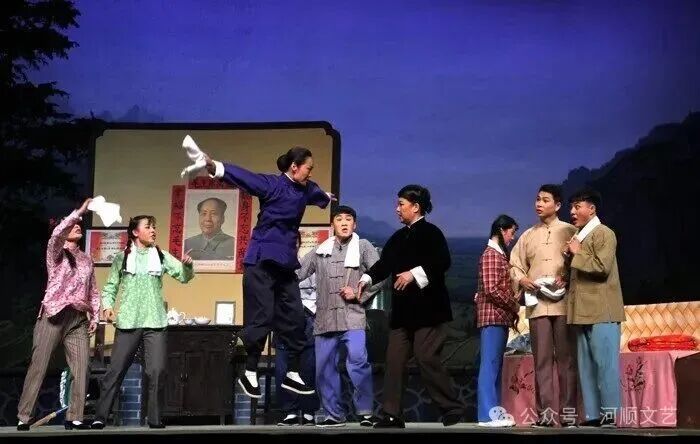

表演艺术上,《朝阳沟》培养和造就了一批优秀的豫剧表演艺术家。首演银环的魏云因成功塑造了这一角色而被称为”活银环”,其表演”美丽、善良、勤劳的舞台形象深入人心”;扮演银环妈的杨华瑞通过夸张而不失真实的表演,将这一反对女儿下乡的保守派形象刻画得入木三分,尤其是”每次出场那’一蹦三尺高’的一蹦’成为了聚焦亮点。这些演员的表演既保留了豫剧的传统韵味,又根据现代人物的特点进行了创新,为戏曲现代戏的表演艺术积累了宝贵经验。

《朝阳沟》在戏曲现代戏形式上的探索十分可贵。在现代戏如何”运用传统戏曲形式表现现代生活”这一难题上,《朝阳沟》做出了开创性贡献。它没有简单套用传统戏曲的行当、程式来表现现代生活,而是根据现代人物的性格特点和剧情需要,创造性地化用传统表演元素,使现代戏既不失戏曲特色,又真实地反映了当代生活。使豫剧《朝阳沟》成为现代戏的典范之作。

《朝阳沟》的艺术成就得到广泛认可。该剧1999年入选建国50周年百部精品剧目,2004年获中国现代戏突出贡献奖,2009年入选庆祝中华人民共和国成立60周年献礼演出剧目,2012年获第二届全国优秀保留剧目大奖。2020年11月,文化和旅游部公布”庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品名单,豫剧《朝阳沟》入选”百年百部”传统精品复排计划。这些荣誉充分证明了《朝阳沟》在中国戏剧史上的重要地位。

《朝阳沟》的艺术价值不仅体现在其历史成就上,更在于它为戏曲现代戏发展提供的范式意义。该剧证明了传统戏曲形式完全能够表现现代生活,关键在于创作者能否找到传统艺术形式与 现代生活内容的契合点。剧作者通过深入生活、扎根人民的创作态度,将时代主题、地方特色与戏曲规律有机融合,创造了这一既具有鲜明时代精神又不失戏曲本体的艺术精品,为后来的戏曲现代戏创作树立了标杆。

03 社会影响与历史意义

《朝阳沟》自诞生之日起便超越了单纯的艺术作品范畴,成为影响几代人精神世界的社会文化现象。豫剧《朝阳沟》在塑造时代精神风貌方面的作用、在戏曲艺术与政治社会互动关系中的示范意义,以及在跨地域跨文化传播中的突出表现,共同构成了这部戏剧的历史价值多维面向。

《朝阳沟》的跨地域传播与跨文化影响同样令人瞩目。该剧自1958年首演后迅速红遍全国,曾三次进京演出,1963年除夕之夜,毛泽东、刘少奇、朱德等党和国家领导人观看演出并接见了全体演职员。同年,长春电影制片厂将《朝阳沟》拍摄成戏曲艺术片,使其影响力进一步扩大,”拷贝发行量位居当年第一”。据统计”半个多世纪以来,《朝阳沟》的中文、外文版本共计有20多种,舞台戏在全国各地演出了3000多场”,亦有人说突破万场。可见其传播范围之广、持续时间之长,在中国现代戏历史上实属罕见。

《朝阳沟》还催生了系列衍生作品与文化现象。 1982年,朝阳沟原班人马联袂演出续集《朝阳沟内传》,连演106场;2001年和2003年,河南省豫剧三团两次复排《朝阳沟》,由第三代演员杨红霞、盛红林等主演;2009年,河北武安举办朝阳沟文化节;2025年1月,童声合唱豫剧《朝阳沟》在奥地利维也纳金色大厅演出。这些衍生创作与文化事件,不断延续和拓展着《朝阳沟》的生命力。

《朝阳沟》的社会影响与历史意义不仅体现在过去的成就上,更在于它持续激发当代人对历史与现实的思考。无论是知识青年上山下乡的历史评价,还是城乡关系的演变,抑或是青年人在个人理想与社会责任之间的选择上,《朝阳沟》都提供了一个引发思考的艺术参照。这种跨越时代的精神对话能力,正是伟大艺术作品的重要标志。

04 文化传承与当代价值

《朝阳沟》的持久生命力及其启示。

《朝阳沟》历经半个多世纪的社会变迁仍活跃在戏剧舞台和民众文化生活之中,其持久生命力不仅构成了中国现代戏剧史上的独特现象,更为当代文艺创作与文化传承提供了多方面的宝贵启示。透过《朝阳沟》的长盛不衰,我们可以窥见优秀文艺作品超越特定历史条件限制的内在机制,以及传统艺术形式与现代生活体验相结合的多种可能性。

《朝阳沟》历久弥新的内在原因值得深入剖析。豫剧三团老团长许欣曾说:”《朝阳沟》是一出有生活、反映人间真情真爱的戏”,这正是老百姓百看不厌的原因所在。这句话深刻揭示了该剧跨越时代障碍的根本——它虽然以知识青年上山下乡这一特定历史事件为题材,但并未局限于对政治运动的简单反映,而是深入到人性共通的情感层面,通过对爱情、亲情、乡情的真实描绘,触及了人类永恒的情感需求。剧中银环与拴保的爱情波折,银环与母亲之间的观念冲突与亲情牵绊,朝阳沟村民的淳朴热诚,都超越了具体历史语境而具有普遍感染力。这种对人间真情的艺术表现,是《朝阳沟》能够”超越时代而不衰”的根本原因。

《朝阳沟》的持久生命力还得益于其对生活本质的真实反映。剧作者坚持”生活是创作的唯一源泉”的创作理念,长期深入农村与人民群众共同生活,使他能够准确把握农村生活的细节与本质。剧中担水抗旱、田间劳作等农村生活场景的描绘,农民语言、行为方式的呈现,都散发着浓 郁的生活气息。这种扎根生活、反映生活的创作态度,使《朝阳沟》虽然产生于”大跃进”这一特 殊历史时期,却没有陷入当时常见的浮夸虚假弊病,而是保持了现实主义艺术的基本品格。

《朝阳沟》的艺术生命力还体现在其对地方戏曲现代转型的示范意义上。作为豫剧现代戏的杰出代表,《朝阳沟》成功探索了传统戏曲形式表现现代生活的有效路径。剧作者既深入钻研豫剧传统,又大胆创新表现手法,将传统唱腔与现代音乐元素相结合,将戏曲程式与现代生活动作相融合,创造了既保持戏曲美学特征又能真实反映现代人生活的艺术形式。这种对传统艺术的创造性转化与创新性发展,为其他地方戏曲的现代转型提供了宝贵经验。

《朝阳沟》的当代价值表现在其对人生价值观的启示意义。剧中银环从城市到农村的人生选择,虽然带有特定历史时期的印记,但其背后蕴含的青年人将个人理想融入社会需要的价值取向,如大学生如何面对就业问题,在今天看来仍具有重要启示、引领作用。

1963年长春电影制片厂将《朝阳沟》拍摄成戏曲艺术片之后,大大扩展了其传播范围;2025 年童声合唱豫剧《朝阳沟》在奥地利维也纳金色大厅的演出,则展示了传统戏曲国际化传播的新路子。这些跨媒介、跨文化的传播实践,为传统戏曲在当代文化语境中的生存发展开辟了广阔空间。

站在新的历史方位回望《朝阳沟》,它的价值已不限于一部优秀的豫剧现代戏,而成为理解中国社会主义文艺发展历程的一个窗口,成为连接传统与现代、城市与乡村、艺术与生活的一座桥梁。

愿豫剧《朝阳沟》永留人间,历久弥新,青春永驻 !

2025.8.20日写于山西太原

– 作 者 简 介-

观海听涛 男,本名郑国海,河南省林州市籍人,现居太原市。早年从军,赤心报国,历任班长、组织干事、宣传干事、宣传股长等职。后转业至太原市电解铜厂、木器厂、工艺美术研究院,曾任宣传部长,党委书记等职。现已退休。爱好文学、书法。河顺文艺《观海听涛》专栏作者。

-End-