531工程四分部职工俱乐部于1971年2月动工。于1976年正式竣工并投入使用。建筑总面积1962平方米,设有1714个固定座位,是当时厂区规模最大、功能最全的集体活动场所。

上面两张珍贵黑白照片均由笔者(自动)拍摄并冲洗。上图右一为笔者本人,下图中间持枪者亦为笔者。1976年,笔者作为武装基干民兵真枪实弹。

在531四分部悼念毛主席大会期间,于俱乐部前执行安保任务。照片使用120相机拍摄,因当时严禁私人留存影像资料,这些历经多次冲洗淘汰、因曝光不足险些报废的照片更显珍贵。

以上3张四分部照片(由原资深摄影师刘德卿老师提供)

作为工厂重要的政治中心;

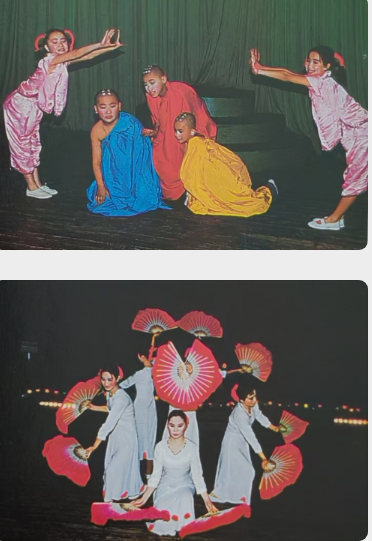

四分部文艺宣传队照片

作为工厂重要的文化活动中心;

俱乐部承担着大型会议;

以上2张由原资深摄影师刘德卿老师提供

集体学习和职工文艺活动的多重职能。

其配备的专业放映设备包括:“东风DF”电影放映机两部、“解放I03”放映机两部、16毫米放映机一部,配备专职放映员两人。

据统计,俱乐部年均放映电影达103场次,极大丰富了职工的业余生活。

1980至1985年间,俱乐部三次荣获厂级“先进班组”称号;1983年受到济源县电影公司表彰;1984年被新乡地区工会评为“先进俱乐部”,充分体现了其卓越的管理水平和文化服务能力。

【三线厂职工俱乐部沿革】

重庆人民大礼堂

俱乐部最初以“大礼堂”之名出现,主要承担政治集会与学习功能。1951年邓小平同志决策修建重庆人民大礼堂时曾指出:“我们不仅要有生产工厂,还要有政治工厂”,自此作为“政治工厂”的大礼堂在全国各地广泛建设。

1964年三线建设全面展开,地处偏远的军工企业在解决职工基本生活需求的同时,更需要满足政治学习与文化娱乐的双重需求。稳定人心,凝聚力量,丰富职工的业余文化生活,解除后顾之忧,随着电影放映、图书阅览、文艺活动等功能的完善,“大礼堂”逐步演进为多功能“职工俱乐部”,成为每个三线厂标配的高规格文化空间。

俱乐部实为三线厂的政治文化中枢:一方面通过集中会议传达中央精神,组织学习毛主席讲话;另一方面在重要节庆日举办表彰大会与文艺汇演。从露天放映电影到室内影院,从单一会场到集影院、图书馆、活动室于一体的“三合一”综合体,俱乐部记载了特定历史时期的文化生态。

上世纪90年代末至21世纪初,随着时代发展,部分俱乐部因设施老化、功能弱化逐渐荒废,伴随产业结构调整,许多三线厂俱乐部随企业搬迁、转型、改制等因素而拆除或成为工业遗产。

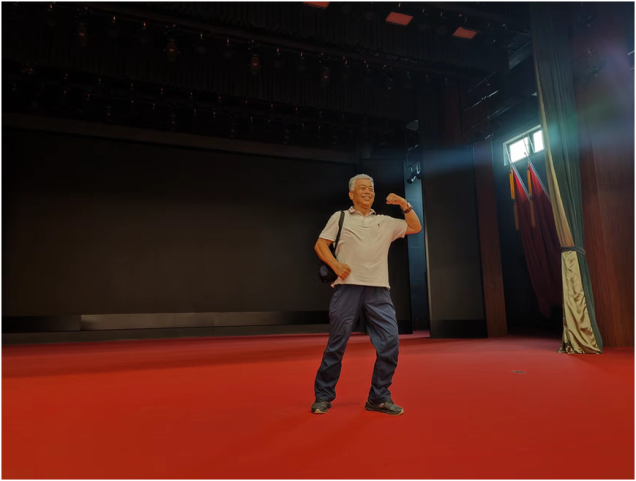

我们师徒重返531四分部俱乐部

原531四分部的俱乐部,与其它俱乐部大都相背而驰,她大放色彩,经过精心的策划,精细的改造,重新装饰装修,焕发新生,成为愚公移山精神教育基地的一颗璀璨的明珠,依然屹立在愚公之居继续发挥着文化娱乐中心的新时代功能。

注:文中图片除注明外均由作者提供