王和岐 河顺文艺

【河顺文艺.第1249期】

派遣太行四地委,抗大结业好学员。

部长王谦亲谈话,指派分区敌工战。

政治责任保密严,潜伏秘密交通员。

裤腰带边拴脑袋,刺刀尖上挑敌顽。

长治潞城壶关县,敌工总站三分站。

三站俱在敌战区,单线联系险中险。

碉堡堑壕城门卡,层层虎口鬼门关。

机勇双全本领硬,贵琳穿插浑身胆。

孤立瓦解旧军队,分化争取敌伪摧。

潜伏魔鬼心脏内,地下工作显神威。

独立特行孤胆侠,夜深人静难入寐。

难忘众多潜伏者,地下交通飞毛腿。

——摘自王和岐2023年5月11日《102岁人瑞郭公贵琳期颐寿赋》

1921年7月23日这一天,在中国历史上发生了一个大事件,改变了中国的命运,震惊了世界。这一天,中国共产党13位代表,汇聚于上海原法租界望志路106号,即今黄浦区兴业路76号,宣布召开中国共产党第一次代表大会。中途一大代表转移到浙江嘉兴南湖区海盐塘路188号南湖景区游船上继续开会,7月30号大会结束,正式宣布中国共产党成立。

2025年1月17日至19日,我与妻子、孙子到上海旅游。我们专门去瞻仰了中共一大、二大、三大遗址和毛泽东旧居纪念馆。

一、与中国共产党同年同月生的太行山之子,由河南林县北郝家庄放牛娃,豫、陕、皖打工人,到投身抗日宣传队新青年,活跃在太行山区晋东南

1921年7月20日,农历辛酉年六月十六这一天,在太行山区东南侧,河南省林县城郊北郝家庄(又称大郝家庄)一个贫苦农民家中,一个男儿呱呱墜地,他的名字叫郭贵琳。命运就是这么巧合,奇怪。郭贵琳与中国共产党同年同月生,注定他一生与共产党结缘。他年轻时追求进步,抗日战争时入党,在太行山区做地下工作潜伏者,在抗日战争时期和解放战争中,他与敌人殊死拼搏。解放后,他担任长治市各级领导,直到退休。郭贵琳老先生至今仍然健在,已届104岁,已有84年党龄,堪称太行人瑞。他是太行山区抗日战争中的老英雄。

北郝家庄村民多以石匠、木匠、泥瓦匠为生。郭贵琳的父亲是一个乡村郎中,母亲是一个善良仁慈的农家妇女。他上有三个姐姐,一个哥哥,下有两个弟弟,共7个。因此无论父亲母亲如何辛勤劳作,省吃俭用,贫穷困苦,饥寒交迫,总是压着全家喘不过气来。幼小的郭贵琳只念了三个冬天的私塾,就被迫辍学,开始为生活拼搏。郭贵琳自11岁开始,就给有钱人家放牛。他起早搭黑,栉风沐雨,往来于山间小道、荒山野水之间。夏天,他皮肤晒得黝黑,冬天他皮肤冻得发紫。他12岁那年,父亲到一家药店打工,郭贵琳也随父亲到这家药铺当学徒。他早起晚睡,打水扫院,买菜做饭,为老板提夜壶,倒夜壶。

1935年,由于中原这年军阀混战,豫北人民纷纷背井离乡,流浪他乡。15岁的郭贵琳随父到陕(西)南打工,修筑“汉(中)白(河)”公路。他还是个十五岁的少年,却像成年人一样挖土填沟,劈山架桥。繁重的体力劳动累得他背驮身瘦,站都站不稳。

一年后,汉(中)白(河)公路完工,郭贵琳又随一个木匠师傅到河南孟县一个打蛋厂当学徒工。1937年,17岁的郭贵琳辗转到安徽省祁门县到京赣铁路建设工地打工。他和工人们食不果腹,衣不遮体,像乞丐一样苦苦挣扎。1937年“七·七”事变爆发后,郭贵琳开始和数千工人兄弟团结起来,同资本家斗争,要工资,要待遇。郭贵琳思想认识由此有了飞跃。

“七·七”事变后,全国抗日战争全面爆发。1938年,郭贵琳听说由中国工农红军改编的八路军和决死队开进了太行山区抗日。他高兴极了,决定参加革命抗日斗争。

1938年5月,郭贵琳带着十五岁的三弟和十三岁的四弟,参加了我党打着孙殿英旗号在河南林县黄华山开办的晋察冀青年干部训练班。这个青年训练班,由共产党员姚亮(又名姚继鸣)任教育长,共产党员张沅、孙逊(女)等任政治教官。青训团办得非常活跃,有1000多青年参加过培训。

林县黄华山

在青训班里,郭贵琳和两个弟弟,认真学习《大众哲学》、《社会发展史》、《日本侵华史》等课程,懂得了抗日救国、共产主义等许多中国共产党的理论和政策。他的思想觉悟有了一个大的飞跃。

1938年8月,3个月学习结束,青训班迁到林州西桑园村等待分配。郭贵琳三兄弟和青年队改编成近百人的学生宣传队。学生宣传队又奉命开赴山西晋城县,组建成“晋察冀游击队司令部宣传队醒狮剧团”。醒狮剧团,表面上仍属孙殿英管理,实际上完全掌握在共产党人手中。宣传队长是郭贵琳原来的政治教官、共产党员张沅,团长是政治教官孙逊。醒狮剧团人员不断增加,来自广东、南京、洛阳来的青年知识分子也不断加人。

郭贵琳三兄弟在醒狮剧团是越干越起劲,不怕苦和累,总是很好地完成各项任务。他因此被共产党组织确定为“新青年”,内称“民先”。郭贵琳三兄弟随醒狮剧团,在山西晋东南晋城一带活动。1938年12月,他们还同八路军、决死队的烽火剧团在晋城县南吕祖庙,同台演出了《三江好》、《大刀进行曲》、《三大纪律八项注意》和《放下你的鞭子》等剧目,还有赵树理创作的《打倒汉奸》等地方小戏和舞蹈。看演出的群众人山人海,“打倒日本帝国主义”的口号震天动地。

1939年春天,郭贵琳三兄弟随团奉命开到了河南济源活动,在抗日军人驻地进行演出。当时我西北战地服务团在团长丁玲、副团长陈波儿带领下来到太行山、太岳山区,进行战地慰问演出。丁玲同志还亲自教醒狮剧团团员唱歌跳舞。郭贵琳等从丁玲身上学到不少新鲜的东西。郭贵琳等还随团护送丁玲、陈波儿到陵川平城附近演出。此后郭贵琳等随醒狮剧团,在山西省晋东南陵川、高平、晋城一带进行抗日演出活动。

1939年12月,阎锡山发动晋西事变,又称“十二月事变”,阎军疯狂进攻山西新军和各抗日根据地。1940年春,蒋介石命令醒狮剧团宣传队,开到洛阳等地“学习”,多次企图分化瓦解剧团。消息转到醒狮剧团后,郭贵琳等80余人,在共产党员张沅带领下,于10月22日夜急行军100多里,以慰问“百团大战”胜利为名,才摆脱了国民党反动派的控制。

此时曾任周恩来秘书的共产党工委书记李琦(又名李尚祁),不断到醒狮宣传队做工作,使80多人分头轻装进入我太行山根据地,参加各种抗日活动工作。这些人当中,在建国初期就有县团级干部30多人,还有人是军师级干部。

二、由新青年,到抗大总校学员学军事,被蒲通修重点培养,1941年12月加入中国共产党,勇敢潜伏战斗在日伪敌占区

郭贵琳同志则是由事务长张逢溪(共产党员)护送,到了林北,并持李琦书记关于他“新青年”身份的介绍信,日夜兼程,北上太行山,找到八路军总部,被安排到抗日军政大学(简称抗大)总校第八期普通科军事队学习。

抗大,全名“中国人民抗日军政大学”,由原延安“中国人民抗日红军大学”转变而来,林彪为校长,罗瑞卿为教务长。抗日战争爆发,抗大即迁到太行山区,随八路军总部办学,当时是中国共产党创办的最高学府。八路军、新四军的高、中级干部,大都在“抗大”学习过。郭贵琳同志1940年到抗大学习,是个难得的机会。

郭贵琳同志在抗大学习期间,如鱼得水,如饥似渴。对他这个自幼辍学的贫苦农民的孩子,能有机会系统地学习文化知识,革命理论和战争知识,他感到无比的兴奋和幸福。他自己动手,丰衣足食,背粮、背柴、种菜,处处表现得十分突出。

抗大普通科军事队的指导员蒲通修同志,是八路军副总司令彭德怀将军夫人浦安修的胞弟。蒲通修同志看到郭贵琳同志的表现突出,又看了李琦同志写的关于郭贵琳同志“新青年”身份介绍信,就把他作为重点培养对象。蒲通修同志多次与郭贵琳谈话,鼓励他积极要求进步,申请入党。1941年12月,蒲通修同志指示,并亲自安排由党支部书记张潞、共产党员唐钧、阙礼仪三人作为介绍人,正式介绍郭贵琳同志光荣地加入了中国共产党,成为一名正式的中国共产党员(当时没有候补期)。入党,既实现了郭贵琳同志自己长期梦寐以求的愿望,也成为他人生革命道路上的一个重要转折点。从此,他成为抗日战争时期,我太行党组织的一名优秀潜伏者。

1942年1月,抗大学习期满,郭贵琳同志以优异成绩毕业。他随即被党组织分配到中共太行四地委(驻平顺县寺头村)工作。当时的组织部长、后来曾任中共潞城县委书记、解放后任中共山西省委书记、省长的王谦同志,亲自找郭贵琳同志谈话,派他到刚刚组建的太行四分区敌工站(驻平顺县小东峪沟村)工作。

王谦同志对郭贵琳同志讲:“党中央指示我们要加强城市工作和交通要道工作。不占领城市和交通要道,就不能把日寇驱逐出中国。敌占区城市工作和根据地工作同等重要,必须引起高度重视。”王谦同志还对郭贵琳强调:“搞地下工作活动要特别遵守铁的纪律,工作要大胆细心,千万不能冒失。关键时刻宁肯牺牲自己,也要保护同志,宁可掉脑袋也不能暴露机密。只能单线联系,不准横向联系。”

我太行四分区敌工站于1942年1月成立,下辖长治、潞城、壶关三个分站。王培仁同志任敌工站站长,赵佳云(女)同志任秘书,刚从抗大总校毕业的郭贵琳同志任交通员。太行四分区敌工站,顾名思义,是做敌占区地下工作的专门机构。敌工站的工作既十分光荣,又非常危险。敌工站工作人员既要有高度的政治觉悟,又要有高度的警惕性,还必须有严格的保密性和纪律性。因为这种专门与敌人斗争的工作,随时有掉脑袋的危险。所以那时人们对敌工站,特别是做交通员的人员称为“把脑袋拴在腰带上的人”。还有种说法,交通员工作是与敌人拼政治刺刀——你不捅死敌人,敌人就会捅死你。但是郭贵琳同志毫不畏惧,义无反顾地承担起交通员潜伏者的工作与任务。

太行四地委城工部全体同志合影

前排左起:张学正、李丑孩、郭贵琳、王德水、陈玉隆

后排左起:孟宪德、于琳、郑国栋、张苏斌

1945年12月

1942年2月至8月,在太行四分区敌工站站长王培仁同志直接领导下,郭贵琳具体负责与长治、潞城、壶关三个敌工分站的联络工作。他的主要任务是向三个分站转达上级的指示、工作和任务,再把三个分站收集起来的日伪军事、经济、政治等情报,向王培仁同志汇报。三个分站都设在日伪敌占区,敌人监控防范十分严密,处境十分险恶。

郭贵琳严格要求自己,严格执行组织纪律,从不随身携带文字材料。他训练自己能把上级指示、日伪敌寇的兵力配置、机构人员、军事设施、武器装备、兵力部署等情报,准确、完整、无误地牢记在脑子里。

太行四分区敌工站,与长治、潞城、壶关三个分站之间均相距几十公里,来回往返都要经过日本人的重要碉堡、堑壕、电网、关卡和城门。日伪军严防死守,严查往来行人,连平民百姓也不放过。交通员郭贵琳同志稍有不慎,就可能羊入虎口,生死一线。刚刚二十出头的郭贵琳同志凭着对中国共产党的无限忠诚,对中国人民抗日事业的无比执着,对侵占我太行人民家园的日本鬼子有着刻骨仇恨,三天两头往返于太行四分区敌工站与长治、潞城、壶关三个分站之间。他在残酷复杂艰难困苦的恶劣条件下,一次一次地、机智勇敢地与日伪周旋,一次又一次地圆满完成了交通任务,受到我党组织多次表扬。

潞城乡间的秘密交通站

我太行四分区敌工站的重要工作有四个方面:一是为党、政、军提供准确及时的情报。二是对敌伪军人员及其家属进行爱国主义教育,争取他们做“身在曹营心在汉”的人,分化瓦解敌伪力量。三是组织与协助我独立营、武工队等抗日武装队伍,镇压打击死心踏地与人民为敌,作恶多端的汉奸、特务头子。四是物色可靠人员,以《三国演义》、《水浒传》书皮作封面,将我党我军《论持久战》、《论新阶段》等文件资料送到敌伪人员手中,从政治上瓦解敌人。

太行四分区敌工站,除郭贵琳外,还先后在长治分站选派了20多名优秀同志,和他一起并肩战斗,共同做潜伏者工作。如派遣了曹志友、王文焕、张汉俊、张英华、贾丰、马培文、王友光、裴成业等,分头打入日伪组织和据点进行内线工作。大家还在敌占区物色培养了一批爱国青年,协助我敌工站潜伏者开展敌伪内线工作。如将成贺喜、王文宪、李冬生、申龙银、张有河、吕根明等人,派到伪保安二中队,积极开展内线工作;将史水则、张贵生等派遣到伪苏店区当了伪区警;把陈玉山派遣到敌伪警察训练所当了书记员。这些同志在日伪内部做了大量潜伏者应做的工作。

这几十名我党地下潜伏者,都是郭贵琳同志单线联系的对象、同志和助手。由于日伪严密封锁,不断清剿,我党我军地下交通员的环境非常艰难和恶劣。郭贵琳同志常常是利用夜间,摸黑通过敌人的碉堡要塞,才能深入敌占区。在敌占区内,郭贵琳同志也是常常利用夜间进行工作,联络地下潜伏同志,传递情报,安排工作任务。他完成任务后,还得乘夜深人静转移到一个较为安全的地方才能休息。

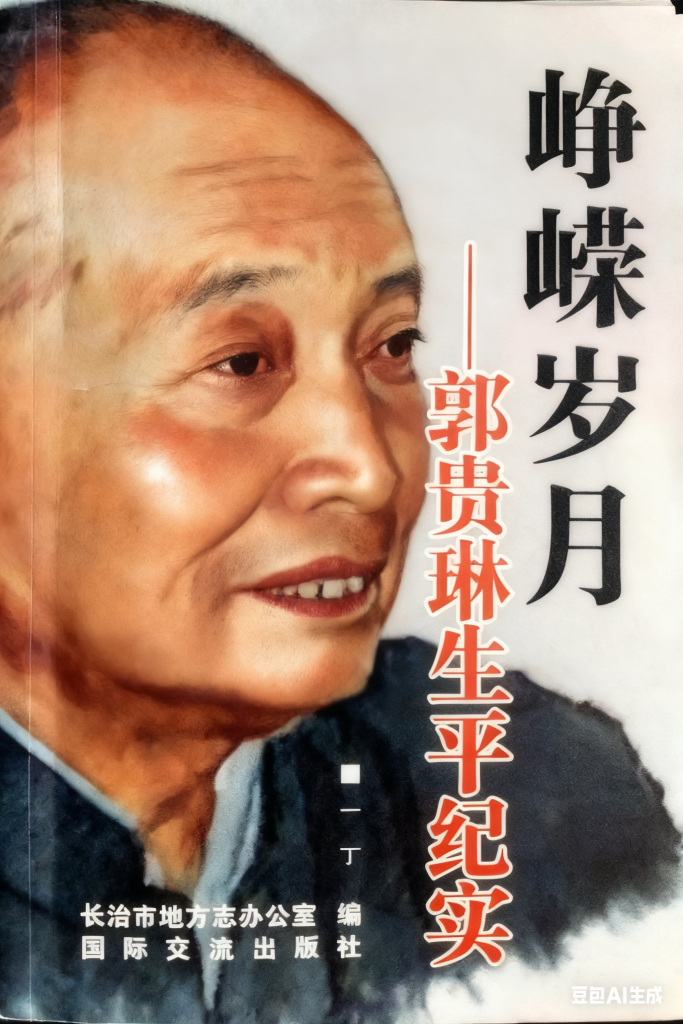

为了让今天的子孙后代们能够牢记在抗日战争时期,我党我军派遣到敌人内部的潜伏工作者无名英雄们,郭贵琳同志还特意把我党这些地下潜伏者的名单写入自己的回忆录《峥嵘岁月——郭贵琳生年纪实》。我党太行四分区敌工站在日伪敌占区潜伏工作者,还有李福海、郝世栋、解永瑞,景继福、于秋林、付启山、张来聚等同志。他们经常活动在长治县<今上党区〉荫城镇周围。焦万里、何启明、薛野萍、郭炳喜等同志,则经常活动在长治县〈今上党区〉苏店镇附近及东南山一带。王仁和、梁捷、严忠酮等同志,则经常活动在长治城东、北山门、关村、嶂头、小辛庄、即今潞州区一带。郝一针同志则负责和长治城里的内线联系。长治站的交通员王怀银、田四则也起着重要的地下交通联络作用。

随着太行山区抗日斗争形势的发展,我军与日伪的斗争处于胶着状态。1942年冬,我太南地委书记王孝慈同志直接点名,要调郭贵琳同志回太南地委土地政策训练班学习。学习结束后,郭贵琳同志被分配到我壶关县二区分委担任宣传员。他的工作任务是在壶关县五龙山、欢掌底、池后村一带,负责开展“扩大解放区,缩小敌后区”活动。

郭贵琳同志大胆发动敌后区人民群众,进行土地改革运动,同时继续开展地下敌工活动。郭贵琳同志白天挨村发动群众,搞“分半减息,二五减租”活动,斗地主,分田地,分财产。晚上,他还要带领民兵到敌人占据的壶关县城外,向城内敌伪军喊话。他们对敌喊话的主要内容是:意大利墨索里尼已经完蛋,今年要打败希特勒,明年要打败小日本,当汉奸根本没有出路,有良心的中国人要为自己留一条后路,等等。郭贵琳同志还广泛动员人民群众,让更多的人到日伪敌占区开展工作,让那些在日伪维持会做事的人,做革命的“两面派”,表面上应付日本鬼子,实际上为我八路军服务。郭贵琳同志的群众工作大见成效。许多原来为日本鬼子办事的人,都接受了郭贵琳等同志的忠告,暗地里为我八路军做了不少工作。如过去我们搞不到的食盐、布匹、棉花和粮食,通过这些反正的敌伪人员搞到不少,解决了我太行抗日根据地军、民、干的暂时经济困难。这些人,还为我军提供了不少宝贵的情报,十分有利于我们开展抗日斗争。

– 作 者 简 介-

王和岐 山西省长治市潞州区黄碾镇人,大学本科学历,高级经济师,国家煤炭行业高级职业经理人,国际科学研究院客座教授。曾任山西潞安集团副总经济师,调研室与史志委员会主任,兼史志办主任,兼任档案馆馆长,文联副主席,作家协会主席,书法家协会副主席兼篆刻委员会主任。中国书画家研究会会员、中国煤矿书法家协会理事,山西省书法家协会会员、山西省作家书画研究院副院长、山西省老年书画家协会专家委员会副主任,山西作家协会会员,中国煤矿作家协会理事,中国辞赋家协会理事。王和岐从事书法、篆刻、文学艺术活动50余年,书法作品经常参加省市部全国展览并获奖。广州亚运会期间曾创作发表百米草书长卷《广州赋》,及百米行书长卷《中国潞安赋》。河顺文艺【上党碧松煙斋】专栏作者。

-End-