资料来源:红船融媒官方搜狐号(李秀平)

2025年7月19日至7月21日,“两弹一艇”精神传承联谊会(简称联谊会)会长宋京波、副会长邓志平等成员,专程从北京赶赴内蒙古包头市,寻访父辈当年为“核工业”发展奋斗时留下的足迹。

会长宋京波(左三)、副会长邓志平(左五)和随行红船融媒工作人员

1956年4月11日,周恩来致信毛泽东,提出在研制原子弹三人领导小组的基础上,成立“以陈云为主任,郭沫若、李富春、李四光、宋任穷为副主任的原子能委员会”,“以聂荣臻为主任,黄克诚、赵尔陆为副主任的航空工业委员会”。这一提议,在当年12月获得中央政治局的批准。

在寻访过程中,宋京波等人与当地参与核工业建设的老同志做了交流。大家一致认为,中国核工业的发展是老一辈革命家和科学家共同奋斗的结果。

“核”的根基在哪里

宋京波是开国上将宋任穷之子,邓志平是中国核武器研制开拓者和奠基者、“两弹元勋”邓稼先之子。

据了解,在“两弹一艇”精神传承联谊会中有邓稼先之子邓志平,于敏之子于辛,彭士禄之子彭浩,李觉将军子女李洪、李进,张蕴钰将军之子张旅天等很多二机部核工业老前辈的后代子女。

原二机部的一些后代和宋京波共同发起纪念“两弹一艇”精神传承联谊会的初衷,是党中央毛主席、周总理下达给三机部(后改称二机部)的研制任务是原子弹、氢弹与核潜艇(核动力堆系统模块研制),二机部的科学家技术人员和全体干部职工在党的领导下,在全国人民支持协作下,团结一心艰苦奋斗,提前完成了毛主席党中央交给的任务!

“两弹一艇”中的“两弹”:原子弹和氢弹;“一艇”:核潜艇

“两弹一艇”核工业精神的核心内涵可概括为:热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。这是我国核工业人在研制原子弹、氢弹、导弹和核潜艇过程中形成的宝贵精神财富,体现了爱国主义、集体主义、社会主义与科学精神的深度融合。“两弹一艇”精神是“两弹一星”精神绚烂鲜花盛开中的一朵。

我们要继承发扬原老一辈二机部创业者们,在那段艰苦奋斗时期凝聚出的“两弹一艇”精神。

宋京波(左)、夏宝生核工业部821厂厂长(右)

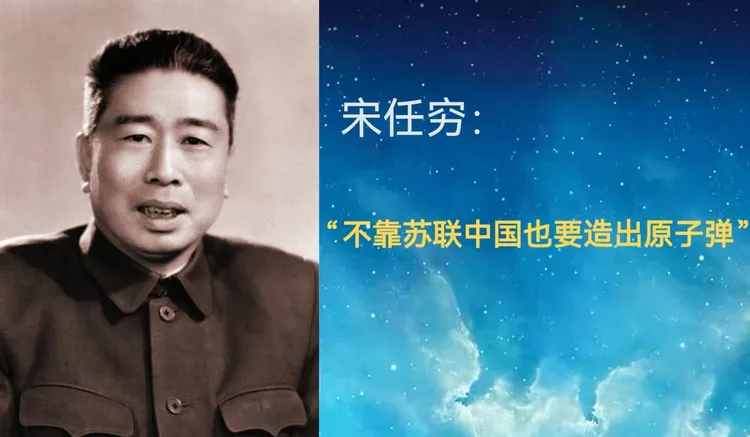

在前往包头的途中,宋京波讲述了其父亲宋任穷的“两弹一艇”岁月——1956年4月,时任总干部部副部长的宋任穷在一次会后遇见周恩来总理。周恩来说:“要从军队里调个中央委员出来加强地质战线,你考虑考虑。”

宋任穷考虑了两天,对周恩来说:“就把我调出来吧。”

几天后,周总理告诉宋任穷:“主席有新的考虑,要成立原子能委员会。”

周总理在向宋任穷转达了主席成立原子能委员会的指示后,宋任穷向周总理提议:“如果我们真正要搞原子弹的话,应该考虑成立一个集理论研究、科研、生产试验结合为一体的工业部,这样才能保证从科研到生产制造的快速高效保密的结合,而委员会的环节体制不适于此。

1956年7月,周恩来向中央提出《关于原子能建设问题》的报告,建议成立“原子能事业部”。这个意见得到毛泽东主席同意,11月正式提交一届人大常委会议通过,决定成立第三机械工业部。

当时,一机部搞民用,部长段君毅;二机部搞军工,部长赵尔陆;三机部搞原子弹,部长便是宋任穷。1958年2月,三机部改为第二机械工业部。初创时,主要抓队伍组建,地质找矿,科研基地建设。

宋任穷(中)与苏联专家合影

1957年9月,由聂荣臻任团长,陈赓、宋任穷任副团长的中国政府代表团赴莫斯科谈判,商谈的初步结果,赫鲁晓夫有困难,想请毛泽东去苏联,由宋任穷回国向主席汇报。宋任穷走下飞机的那天正是国庆节,毛泽东立即把他叫到钓鱼台。毛泽东、周恩来、邓小平、李富春等在12号楼听了宋任穷的汇报,毛泽东很满意。之后,宋任穷又返回代表团,在莫斯科签订了1957年10月15日两国政府协定,简称为国防部技术协定。

1958年8月,周恩来和陈毅、贺龙等陪同外宾参观中国第一个综合性原子核科学技术研究基地——中国科学院原子能研究所

1960年,宋任穷代表二机部在广州向毛泽东汇报,二机部的规划是1964年底前进行我国的第一次核爆炸。1964年10月,我国在新疆举行了第一次核试验,第一颗原子弹爆炸成功。

在介绍父亲宋任穷亲历的“两弹一艇”岁月时,宋京波特别提到“两弹一艇”的成功研制,不是某个人的功劳,而是一批人的功劳。

宋京波提到的“一批人”,既包括科学家、也包括带领部队修建我国第一个核武器研制基地——金银滩基地的李觉将军,还包括在工厂和矿山为核武器提供材料和配件的技术人员。

以李觉将军为例。早在1957年的8月份,李觉将军就带领部分人马前往西部开始了金银滩基地筹建工作。

一张老照片背后的故事

包头,是一座与核工业发展息息相关的城市。早在1958年,这里就成立了一座与核工业相关的工厂。

在这里与投身核工业发展的老同志交流时,一位姓夏的老同志说:“我是在我妈肚子里的时候,来包头的。后来,我在这里长大,在这里进入核工业领域工作。”

许多从包头这家工厂退休的老同志和老夏有着共同的经历——父母那一代人从北京等地来到边疆投身核工业,自己长大后又进入这家工厂工作。如今,他们后代中的多数人,也在核工业领域工作。与祖辈和父辈不同的是,这些“核三代”大都走出包头,在北京和上海等地工作。

二机部部长宋任穷(中)、副部长刘杰(右一)、副部长刘伟(左一)与来华苏联专家(右二、四)

见到宋京波后,许多老同志都提到了宋任穷当年来包头视察的事情,并提到了一张宋老来视察的照片。

站在那张特别的“老照片”面前,宋京波讲述了一则其父亲登上天梯看望职工的故事——

我父亲50年代、1979年和1989年,都来过内蒙古。

1979年那次,我父亲在临近春节的时候来到呼和浩特。他跟内蒙古的领导说,要去包头一个工厂看看。当时,内蒙古军区的司令员是尤太忠,他说,这两天下大雪,那边雪很厚,天很冷,一路上开车不容易,就劝我父亲不要去了。但是,我父亲一定要去。

尤太忠司令员就说:“如果领导一定要去,我陪您一起去。”他们就一起来到了这个工厂。

在这个工厂,父亲和厂长、书记、职工都见了面。这个时候,我父亲就问厂长:“我是不是每个员工都见到了?”厂长说:“只有一个没见到,他在厂区最远的一个地方,在天车上值班,不能下来。”我父亲就一定要去看望这位职工,他从工厂里走到那个天车旁,爬上天梯,见了在天车上值班的工人。他问工人:“这里冷不冷?有没有热水喝?”

在春节等重大节日,我父亲经常不在家。这个时候,他都要到各个地方去看望老干部、老职工,或者是到医院看望住院的病人。常年都是这样。

我父亲常年这样做,也带动了(他后来工作的)中组部的人。大家一到过年过节,就下到各个小区、医院去看望老干部。

雕像旁的父辈故事

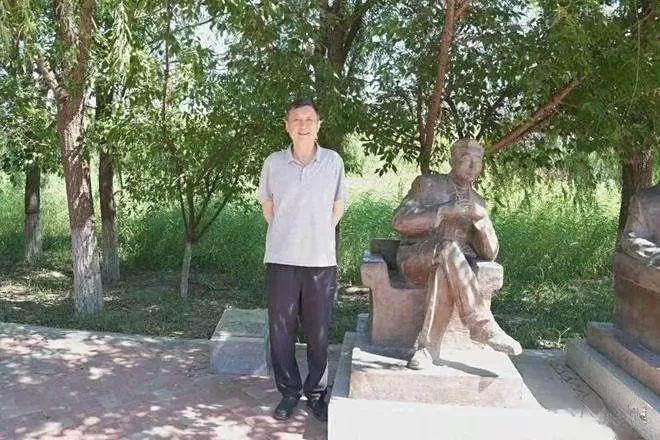

在包头市,有一座劳动公园。这座公园里,有很多全国劳动模范的雕像,其中包括邓稼先的雕像。

2025年7月20日一早,邓志平就和大家来到劳动公园,寻访父亲的雕像。

邓志平与父亲的雕像“相逢”

在劳动公园一片绿树成荫的地方,邓志平与父亲的雕像“相逢”。站在父亲的雕像旁,邓志平讲述了一则父亲从位于新疆的核试验基地——马兰基地千里迢迢来内蒙古看望在此插队的姐姐的故事——

1970年,我父亲来了一趟内蒙古。我姐姐1969年到内蒙古插队。有一个同事陪着他,从新疆到内蒙古。他们从马兰基地坐吉普车到乌鲁木齐,然后从乌鲁木齐坐飞机到包头。从包头下飞机后,坐火车到乌拉特前旗。

下火车后,到(姐姐插队的)兵团的连部还有十几公里。结果,他们(从火车站)出来后,没有公共汽车。父亲的同事,就截了一辆刚到镇上送完粪往回返的牛车。父亲的同事就说:“我们一路来,坐了汽车、飞机、卡车,最后坐的是牛车。老邓,你这个科学家,连牛车都坐了。”

1970年,我父亲来了一趟内蒙古。我姐姐1969年到内蒙古插队。有一个同事陪着他,从新疆到内蒙古。他们从马兰基地坐吉普车到乌鲁木齐,然后从乌鲁木齐坐飞机到包头。从包头下飞机后,坐火车到乌拉特前旗。

下火车后,到(姐姐插队的)兵团的连部还有十几公里。结果,他们(从火车站)出来后,没有公共汽车。父亲的同事,就截了一辆刚到镇上送完粪往回返的牛车。父亲的同事就说:“我们一路来,坐了汽车、飞机、卡车,最后坐的是牛车。老邓,你这个科学家,连牛车都坐了。”

我父亲就对同事说:“你不能说这些,不能说新疆的事儿。”他是担心赶马车的老人听到这些。

到了连部以后,父亲要把包里带的罐头、奶粉、糖留给我姐姐。我姐姐怕影响不好,说不能在连部吃。他们第二天要走的时候,在车站旁边一个小饭馆吃饭,点了一个土豆丝,一个豆腐,然后拿着罐头,带着奶粉。在那个饭馆里头,我父亲、陪同他的同事、我姐姐、我一个也在那里插队的表姐,在一起吃了顿饭。当时,就把带来的罐头都消灭了。

在讲述这则故事时,邓志平的脸上始终洋溢着微笑。