■中国军网记者 熊许伟 杨晶 亓少良

寒风像把钝刀,一刀刀割着黄土高原上这间农舍。

1939年11月12日凌晨,诺尔曼•白求恩躺在土炕上,抵抗着高烧的折磨。此前不久,他在抢救伤员时手部不幸感染,引发败血症,扩散全身。

远处隐约传来战马的嘶鸣,提醒着他这片土地上的战斗还在继续。

在生命的最后时刻,他会想到什么?

他为什么会在这里?他本可以不来,但他来了,现在,他正在这片远离故乡的土地上,迎来告别。

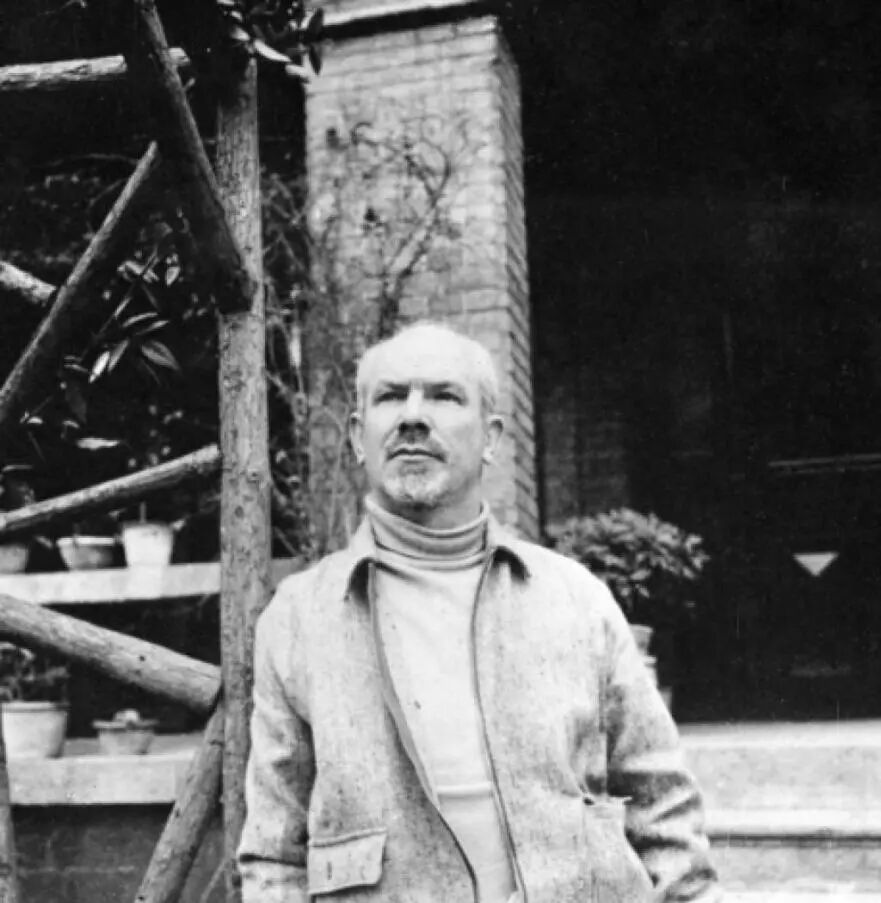

白求恩

(一)

他也许会回想起,第一次与毛泽东见面的那个夜晚。

那是1938年初春,延安的窑洞里,烛火摇曳。

没有繁文缛节,没有空洞辞令,毛泽东谈论着战争、革命和未来,谈论着一个公平、正义的新中国,谈论着中国共产党的政策、纲领和计划,以及建立抗日民族统一战线、坚持持久战、发动人民群众实现全民族解放的路径与决心。

这次交谈,让白求恩终生难忘。他曾回忆:“我在那间没有陈设的房间里和毛泽东同志对面坐着,倾听着他的从容不迫的言谈的时候……我现在明白为什么毛泽东感动着每一个和他见面的人。”

白求恩明白了,中国共产党不仅是抗战的中流砥柱,更是中国未来的希望,中国共产党走的道路是一条致力于从根本上改变中国命运的道路。

这条道路,白求恩并不陌生。从为蒙特利尔的贫穷病人奔走,到在西班牙反法西斯战场前线救死扶伤,他一直在寻找。

早在起身赴华前,白求恩就在埃德加•斯诺的《红星照耀中国》中读过关于延安的记述。经历40天的艰难行程来到延安后,眼前的景象与在汉口看到的混乱与昏庸不同,让他感到喜悦与兴奋——“在延安,我见到了一个崭新的中国。街上一片蓬勃的气象,来来往往的人们,好像都知道自己是为什么目的而奔忙。”抗日军政大学注重实践的教学方法,以及抗大学生的乐观主义精神和爱国热情,让白求恩尤为触动,他在加拿大著名的《号角日报》发表的《窑洞大学:中国解放者的基地》一文中以饱满的激情描述了这里的一切,并指出,官兵一致互敬互爱,他们必将成为无坚不摧、引领中国走向胜利的巨大力量!

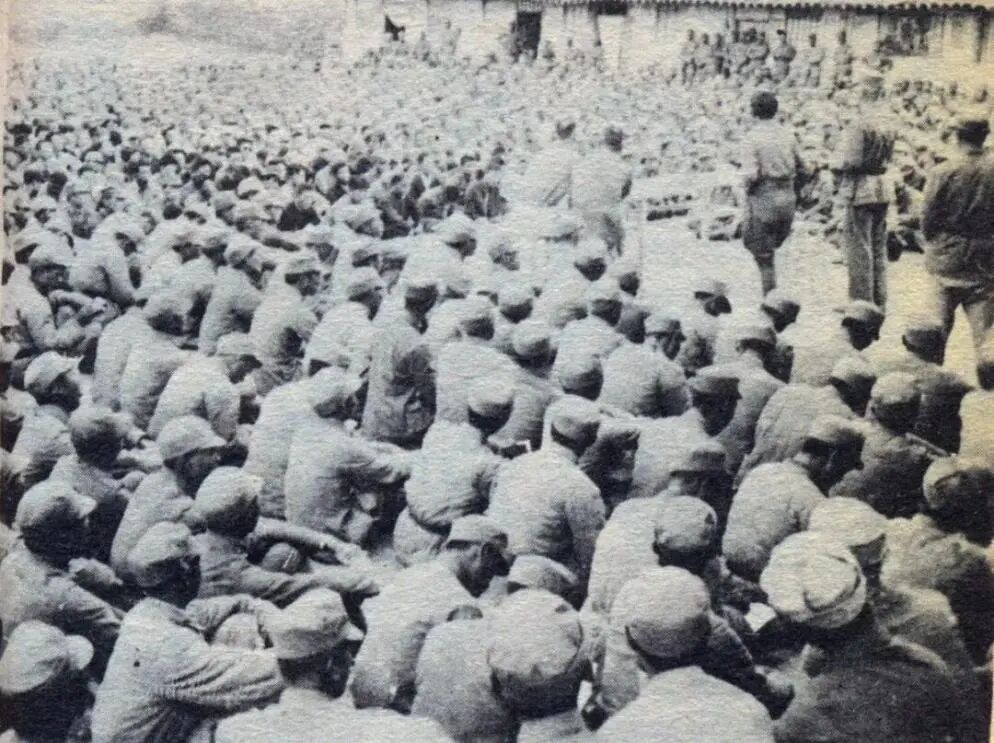

白求恩拍摄的延安开会场景。

现在,他更加确信,这里是他新的战场,也是他们共同的战场。

后来,白求恩满怀信心地写道:“延安是未来中国的缩影,年轻而热切,勇敢而活泼。”他坚信,中国共产党和延安是中国的希望和未来。

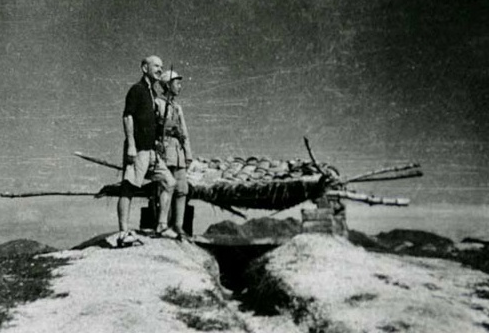

白求恩在前线与八路军哨兵在一起。

(二)

他也许会回想起,那些穿着灰布军装的八路军战士们。

“越靠前,抢救越及时!”1939年4月,齐会战斗打响。白求恩将流动医院设在离火线只有3.5公里的温家屯村边的小庙里。激战中,炮弹在四周爆炸,震得瓦片簌簌落下,白求恩冷静地为一二〇师七一六团三连连长徐志杰进行手术。

徐连长腹部中弹,10多厘米长的伤口处露出沾满泥土的肠子。“真不可思议,我们的青年指挥员所能忍受的痛苦,在科学上是无法找到解释的。一定要救活这位英雄。”白求恩迅速用盐水冲洗了肠上的泥垢,一处处缝合——整整十处裂隙和穿孔。

这个重伤员从昏迷中醒来,问的第一句话是:“战斗……打赢了吗?”

术后,白求恩把牛乳留给徐连长,把别人送来的梨子削好放在伤员枕边。仅仅过了几天,徐连长就挣扎着要下床,急着回前线。部队转移时,白求恩坚持用担架抬着徐连长同行。临别时,这个战场硬汉抱住白求恩洒下热泪:“白大夫,我以后只有多杀几个敌人来报答你!”

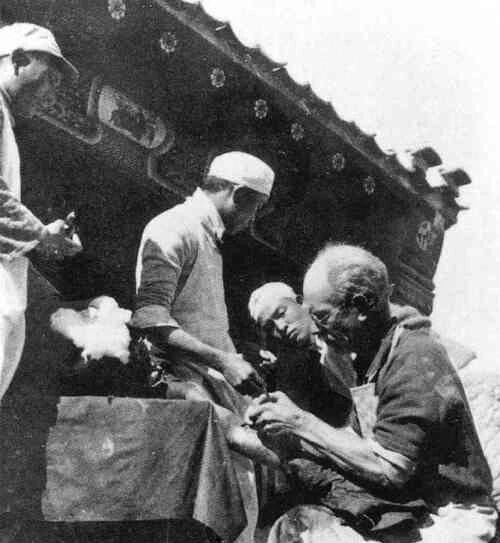

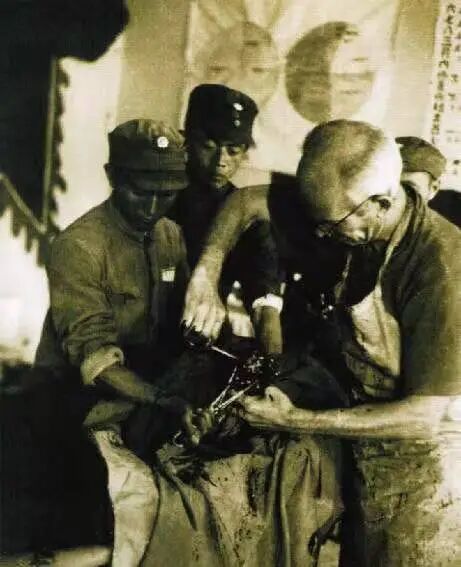

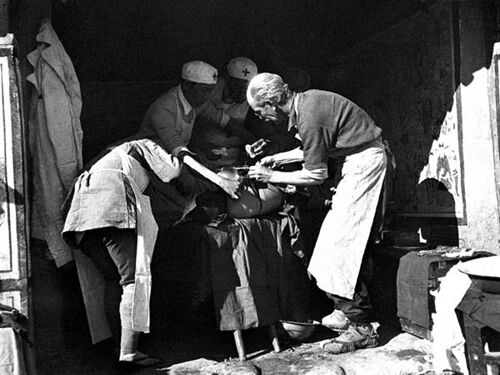

白求恩在前线战地医院为伤员做手术。

在与八路军将士朝夕相处的日子里,白求恩深切感受到这支军队的与众不同。他记载道:“八路军无论走到哪里,都在群众中留下深刻的印象。这是一支真正的‘人民军队’,几乎全部都由农民和工人组成,他们的军队同人民永不分离。”

白求恩记得:一次县委紧急会议结束后,大家返回战场。无垠的夜空中,千万颗繁星辉映着屋宇残墙上的几个大字:“除了战斗,我们没有生存之路!”

白求恩看到:山岗间,儿童拿着红缨枪放哨;村口处,群众箪食壶浆慰劳伤员,他对翻译感慨:“最后的胜利属于中国!”他深知,正是这种与人民的血肉联系,使八路军能够在极端困难的条件下坚持抗战,成为中华民族不屈的脊梁。

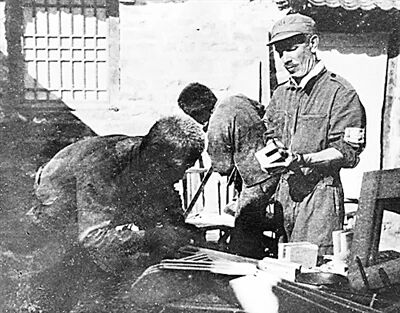

白求恩在模范医院为学员示范手术。

“这些战士用生命践行着最崇高的理想。而我们所能做的,就是不让任何一个本可救活的生命从手中消逝。”在模范医院的落成典礼会上,他动情演讲:“伤员们为我们打仗,我们也必须替他们打仗——我们要打倒的敌人就是‘死亡’。因为他们打仗,不仅是为了挽救今日的中国,而且为了实现明天的伟大、自由、没有阶级的新中国……”

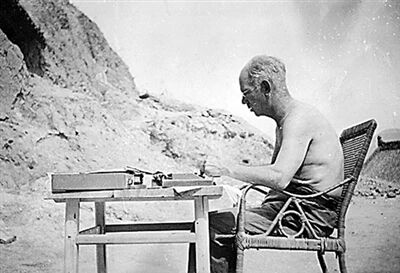

白求恩冒着酷暑为培训八路军医务人员编写教材。

所以他会在汽灯下连续工作,双眼布满血丝。在广灵公路伏击战中,他在40个小时里为71名伤员做了手术;在冀中抗日前线,他4个月行程750余公里,进行战地手术315次……

所以有时他会那么着急,对医护人员近乎偏执的严苛,对伤员则是无微不至的关心。他发现护士换药手法粗糙使伤员痛楚时,会严厉地批评:“伤口是肉,不是树皮,懂吗?你为什么不可以动作轻一点儿!”并俯下身亲自为伤员治疗。

所以他婉拒了每月一百元的特殊津贴,在日记中将心声流露:“我没有钱,也不需要钱,可是我万分幸运能够来到这些人中间,和他们一起工作。对于他们,共产主义是一种生活方式,而不是说一套或想一套。”

因为在这些普通的中国士兵身上,他找到了医学事业崇高的归宿。

白求恩率医疗队东渡黄河奔赴晋察冀抗日根据地。

(三)

他也许会回想起,那些质朴的中国农民。

1938年2月,赶赴延安途中,白求恩在陕西、河南、山西等地辗转迂回,九死一生,他将这段经历写成《过黄河》发表在美国《战斗》杂志,真实描写战地的惨境和苦难中不屈的中国人。黄河九曲,奔腾向前,百折不挠,尽管腥风血雨、山河破碎,但中国人从来没有失去抗日救国的决心。

白求恩为之动容。一次,一名股骨骨折的伤员须做离断术,急需输血。白求恩卷起袖子:“我是O型,万能输血者,这次输我的。”有人担心他的身体,劝他考虑,但白求恩严肃地说:“前方将士为了国家民族,可以流血牺牲,我在后方工作,拿出一点点血,有什么不应该的呢?”

让他感动的是,第二天,当地村民排起了长队——老农、妇女、青年,都要为八路军伤员献血。一支志愿输血队就这样成立了。

1939年10月,白求恩在给重伤员输血。白求恩国际和平医院供图

来华的674个日夜里,白求恩用一双蓝色的眼睛,观察着中国农民质朴而坚韧的家国情怀。他在晋察冀边区工作的间隙,创作了一篇讲述中国农民抗战的小说《哑弹》,1939年7月在加拿大《号角日报》首发,同年8月发表于美国的《进步周刊》,让世界另一端的人们,知道中国军民的精神,为中国战场争取更多援助。

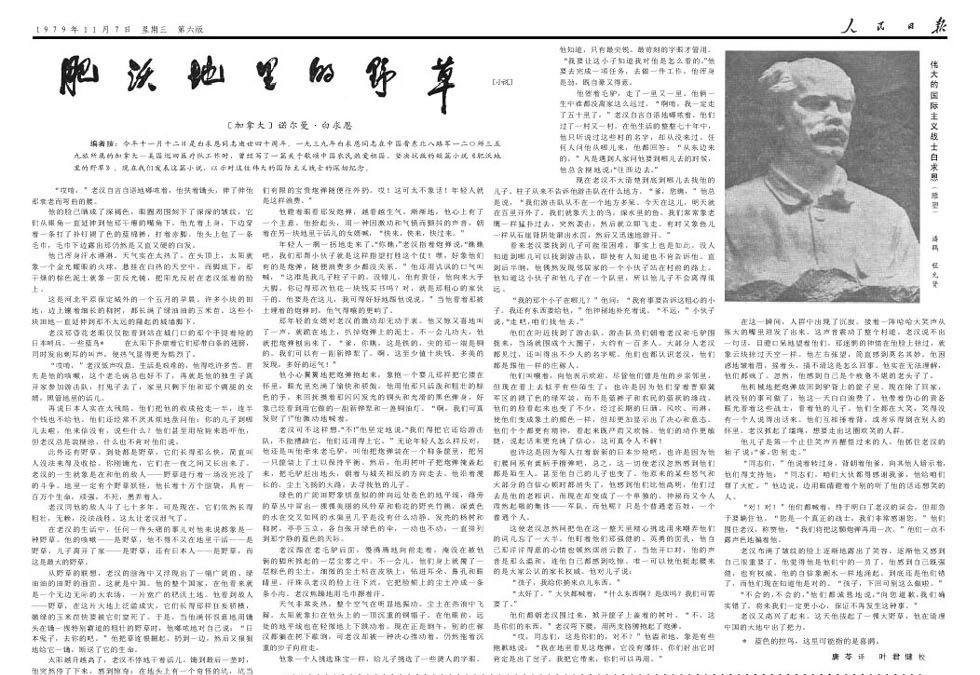

1979年11月7日,在白求恩逝世40周年之际,《人民日报》第六版以《肥沃地里的野草》为题刊载了小说《哑弹》,作为对这位伟大的国际主义战士的深切纪念。

在晋察冀边区,白求恩看到了完全不同的景象:中国共产党通过减租减息,缓解贫富两极分化,团结一切可以团结的力量;通过民主选举,让普通百姓有了说话的权利;通过发展生产,让家家户户的锅里有了粮食。这些实实在在的变化,让白求恩深刻理解了为什么农民会把中国共产党当作自己的亲人。

白求恩和木工一起制作医疗器械。

从蒙特利尔的贫民区到中国的黄土高原,他创办模范医院、编写医疗手册、培训医生和护士,这一切都是为了一个目标:让科学的医疗惠及每一个普通人。这是白求恩青年时就根植于心中的理想,他带着它来到中国。他之所以选择中国共产党,正是因为在他看来,只有这个党,是将这些普通人的利益真正置于中心。

“在这里我找到了最富于人性的同志们。”白求恩在日记中写道,“他们受过无穷的苦难,可是依旧保持着他们的耐性、乐观精神和静谧的智慧。我已经爱上他们了,我知道他们也爱我。”

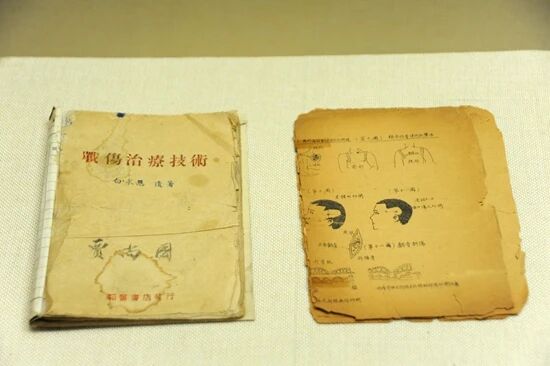

白求恩所著《战伤治疗技术》小册子描述了十种战伤治疗的处置方法。

现在,当他生命垂危时,黄石口村的村民整夜守候在院墙外,拿着鸡蛋、红枣,争着要为他输血。这些曾经陌生的中国农民,如今也把他当作自己的亲人。

1939年10月,八路军在河北涞源县孙家庄附近进行战斗,白求恩的医疗站设在离火线很近的小庙里,炮声隆隆,气氛十分紧张,穿着草鞋的白求恩大夫依旧沉着地为伤员进行手术。

天快亮了,白求恩的呼吸越来越微弱。

他恍惚间又回到了晋察冀军区卫生学校开学典礼那天,学员们热情昂扬的脸庞在眼前闪现;又回到唐县那个编写培训教材的夏天,窗外蝉鸣不绝于耳……

生命之烛摇曳。在神志最终离去的瞬间,他或许在心底默念他写给晋察冀军区司令员兼政委聂荣臻的遗书中的那句话:“在中国的两年是我一生中最有意义、最幸福的时日。我唯一的遗憾是不能再做更多的贡献。”