如淡淡的烟 针眼

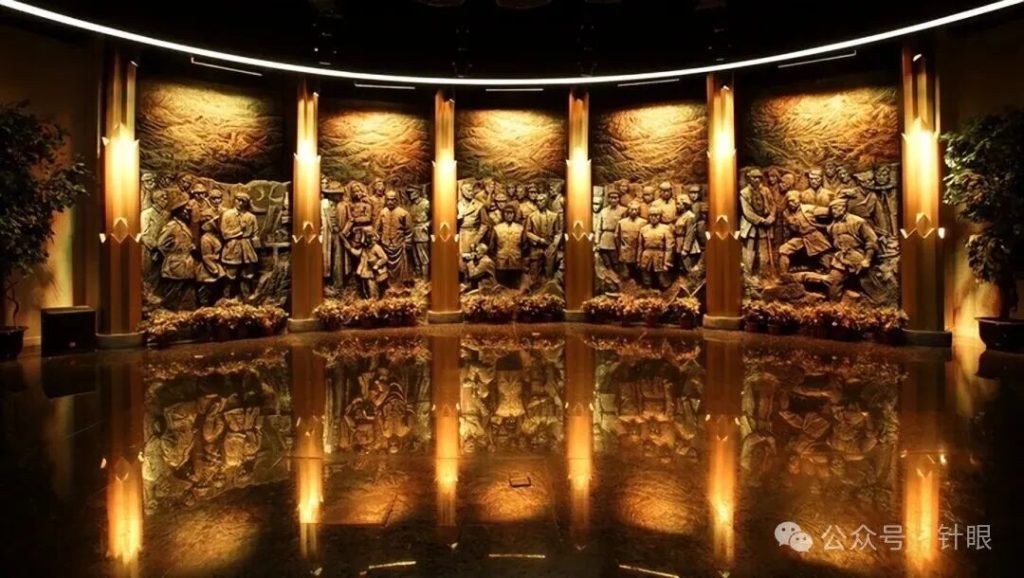

所有的牺牲都是不朽的

所有的无名都是应该被祭奠的

20世纪二三十年代的上海,既是远东第一魔都,也是腥风血雨的龙潭虎穴。在这片被租界分割、被白色恐怖笼罩的土地上,诞生了中国共产党情报保卫系统的开山鼻祖,中央特科。这个被誉为”红色特工摇篮”的秘密机构,不仅开创了中共隐蔽战线的先河,更孕育了一批彪炳史册的情报巨擘:李克农以”龙潭三杰”之姿纵横情报战场,潘汉年在复杂环境中构建起精密的情报网络,刘鼎、李强在技术与情报领域屡建奇功,就连身份特殊的杨登瀛也为革命事业贡献了关键力量。他们的名字如雷贯耳,功绩昭彰,为中国红色革命的胜利和新中国的诞生筑牢了坚实根基。

然而,在隐蔽战线的长河中,更多的是默默无闻的奉献者。他们将青春与生命融入黑暗,用忠诚与智慧守护信仰,却甘愿成为”无名英雄”,任凭姓名与事迹湮没在历史尘埃之中。

欧阳新,这位中央特科核心骨干、见证并参与特科全程的情报元老,便是其中最令人唏嘘的一位。时至今日,他依旧名不见经传,甚至没有一张可公开的照片留存世间,唯有在中央特科已解密的文献档案中,才能零星拼凑出他惊心动魄的暗战人生。

就连”欧阳新”并非他的真名,就像那个年代无数隐蔽战线的战士一样,化名是他们行走于刀尖之上的保护色。关于他的真实姓名与早年经历,史料中并无确切记载,仅留下零星传说:他本姓刘,籍贯湖北,青年时期便怀揣革命理想,远赴苏联深造。在异国的土地上,他不仅系统学习了炮兵专业,更接受了早期特工的严格训练,练就了一身适应隐蔽斗争的过硬本领,为日后投身情报工作埋下了伏笔。

1929年底,带着苏联留学的特工技能,欧阳新与刘鼎一同踏上返回上海的旅程。彼时的上海,中共中央机关正处于地下活动的艰难时期,中央特科作为党的首个政治保卫和情报机构,正急需骨干力量充实队伍。抵达上海后,两人均被分配至中央特科二科情报科工作,彼时的科长是化名”王庸”的陈赓,刘鼎担任副科长,而欧阳新则以核心骨干的身份,迅速投身于这场没有硝烟的战争。

在中央特科的六年岁月里,欧阳新历经了这个秘密机构从发展到重组的全过程,参与了几乎所有重大事件,从初期的情报搜集到后期的领导层决策,都留下了他的身影。加入特科后,他拥有了党内化名”王子春”,而在白色恐怖的特殊环境中,特工们彼此极少知晓真实姓名,更多时候以代号或昵称相称。因欧阳新身材高大、体格健壮,同志们常亲切地叫他”老王””老刘”,上海本地的战友则打趣地称他为”老大””大汉””大块头”或”大老刘”,这些朴素的称呼背后,是生死与共的信任与情谊。

上世纪30年代初,国内新闻通讯社蓬勃兴起,这为隐蔽战线的情报工作提供了绝佳的掩护契机。当时特科外勤人员王安之(又名王雄,后于1931年被捕叛变)在《时事新报》担任记者,他得知广东的南华通讯社因资本短缺、人手不足,虽已在南京设立分社,却迟迟未能进驻资讯发达的上海。王安之将这一情况上报后,中央特科迅速研判:这是一个可遇不可求的公开掩护身份,既能光明正大地活动,又能顺势搜集各类情报。经过周密部署,特科决定为南华通讯社上海分社出资出人,而欧阳新则顺理成章地以记者身份,开启了他的“刀尖上行走”的生涯。

彼时的上海租界,是”国中之国”,英、日等帝国主义势力在此盘踞,对宣传阵地极为重视,常拉拢新闻记者为其摇旗呐喊。欧阳新借此机会,以记者身份频繁与帝国主义分子周旋,凭借敏锐的洞察力,捕捉到大量关于英、日政治动向和外商活动的关键情报。与此同时,”记者”这一身份如同金字招牌,为他打开了通往国民党军政机关的大门。他游走于上海、南京的军政要员之间,以”交友”为名,实则暗中搜集国民党的军事、政治机密,为党中央制定决策提供了重要参考。

而欧阳新自身的条件,更让他在情报工作中如虎添翼。大革命时期,他曾担任武汉国民政府外交部长陈友仁的翻译,练就了一口流利的英语;留苏期间,他又熟练掌握了俄语。加之他身材高大,外貌带有几分白种人的特征,这些独特的条件成为他最好的掩护。即便在行动中遭遇意外抓捕,也能凭借语言优势和外貌特征蒙混过关,化险为夷。

1930年春,一场针对叛徒的紧急行动在上海展开。中央特科情报科发展的首个重要情报关系——”国民党中央驻沪特派员”杨登瀛(鲍君甫)传来急报:从江西中央苏区叛逃的红军干部史书元已抵达上海,准备在当时最著名的酒店”一品香”落脚,计划将手中掌握的中共核心机密卖给国民党上海市特别党部,换取高官厚禄。

此事经由陈赓火速上报中央特委后,周恩来当即下令:中央特科二科(情报科)与三科(行动科,又称”红队””打狗队”)全员出动,对”一品香”实施全面监视与封锁。行动现场,陈赓亲临指挥,”红队”队员们暗藏武器,悄然封锁了酒店大门及周边街口,同时严密监控附近巡捕的动向;刘鼎假扮杨登瀛在上海市特别党部的同僚,与杨登瀛一同进入酒店,近距离侦察史书元的行踪;欧阳新则身着记者装束,以”采访”为名进入旅社,随时准备在最佳时机执行对叛徒的制裁。

然而,叛徒史书元同样狡猾多疑,察觉到周围的异常后,趁乱仓皇逃脱,此次行动未能成功。更惊险的是,欧阳新与几名守在旅社门口的”红队”队员因形迹可疑,被巡捕房当场带走。面对巡捕的盘问,欧阳新镇定自若,全程以流利的英语抗议,声称自己是外国通讯社记者,无端被捕侵犯了其合法权益,并扬言要联系外国驻华大使与领事。巡捕房见他外貌酷似白种人,言辞强硬且来头不明,搜查后又未发现任何可疑物品,最终只能将其释放,一场危机就此化解。

1930年夏,受”立三路线”影响,中共曾计划在上海发动武装暴动。根据中央指令,中央特科情报科承担起调查上海帝国主义势力与国民党军政情况的艰巨任务。陈赓带领刘鼎、欧阳新等情报科全体成员,乔装打扮成各色人物,穿梭于上海的大街小巷,在刀光剑影中开展侦察工作。作为核心成员,欧阳新再次发挥记者身份的优势,多次出入上海外国兵营,不仅详细打探外国驻军的布防情况,更设法摸清了军火仓库的位置与武器装备底细;同时,他还深入国民党军政机关周边,搜集了大量军事部署与人员动向情报。

经过数月的紧张工作,中央特科的精英们几乎踏遍了上海的每一个角落,将中外驻军布防、军事要塞位置、交通路线、地形地貌、重要建筑、市政设施、监狱、码头、银行、粮库等各类关键信息悉数掌握。最终,由刘鼎牵头,将这些海量情报汇编成《上海情况资料》,报送至当时中央军委参谋长刘伯承手中。尽管后来”立三路线”的错误计划被及时制止,上海武装暴动并未实施,但这份详尽的资料为中央军委全面掌握上海情况提供了宝贵参考。多年后,建国后的北京,刘伯承偶遇陈赓与刘鼎,谈及”立三路线”的危害时,仍不禁感叹:”不过,我们的共产党员是非常英勇的。就拿你们在上海为’立三路线’暴动准备的那一套材料来说,那也真不简单哪。”这份赞叹,既是对情报工作者辛勤付出的肯定,更是对欧阳新等隐蔽战线战士胆识与智慧的致敬。

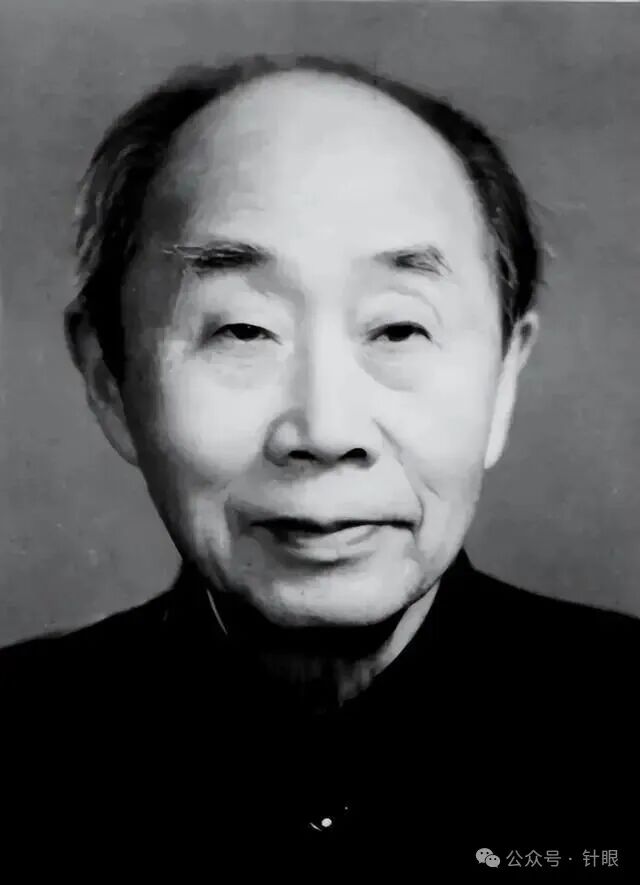

军工泰斗刘鼎

1931年4月,中共历史上最危险的叛徒顾顺章叛变,给中央特科带来了毁灭性的打击。为保全革命力量,中央特科紧急重组,大批重要干部被迫转移,陈云受命主持特科工作,潘汉年加入并负责情报网络的重建,而欧阳新则成为为数不多的留守老情报人员,同时担任潘汉年的助手,成为特科重建过程中的中流砥柱。在极为艰难的环境下,欧阳新凭借多年积累的人脉与经验,为重建情报关系立下了汗马功劳,其中最为关键的便是通过旧友吴汉琪,成功在法租界巡捕房与淞沪警备司令部打开了缺口。

吴汉琪曾是北伐军政工人员,与欧阳新在陈友仁手下共事时结为好友,此时已成为国民党特工元老吴醒亚(时任上海市社会局长)手下的情报员。潘汉年深知吴汉琪的价值,却因自身中共身份早已被其知晓,不便直接接触,于是将联络吴汉琪的重任交给了欧阳新。两人仔细研究后,制定了周密的接触计划。当时,陈友仁正与宋庆龄、邓演达等人在上海开展反蒋活动,国民党特务为打压他们,散布了陈友仁是”中国社会民主党人”的谣言。欧阳新顺势而为,假称自己仍在陈友仁手下工作,以”国际劳工组织代表团来华,需高价收购中国赤色工会与中共活动情报”为由,与吴汉琪重新取得联系。

恰逢当时报纸正大肆报道”社会民主党欢迎国际劳工组织代表团”的新闻,吴汉琪对此深信不疑。加之他生活放荡,一妻一妾分居两处,开销巨大,正急于发财致富,见到欧阳新后便直言需要50元”救急”,随后又加码至100余元。当听闻有高价情报可赚时,吴汉琪喜出望外,当即答应配合,无意中成为了中共情报网络的一环。

通过吴汉琪的关系,欧阳新结识了法租界巡捕房的翻译徐某,而徐某的长兄正是国民党淞沪警备司令部的总务处长。以此为突破口,欧阳新成功说服徐、吴二人,从警备司令部与社会局花钱搜集中共被捕人员的口供材料,并找到了警备司令部军法处的一名录事,约定按件付费。此后,这名录事陆续提供了一些普通党员被捕后的应付口供,为特科掌握敌人审讯手段与内部动向提供了参考。

1931年6月22日,时任中共最高负责人的向忠发被捕,这一消息令中央陷入极度紧张。中央当即命令中央特科全力侦察向忠发的关押情况,尤其是押往南京的时间与路线,以便组织武装力量拦截营救。潘汉年立刻指令欧阳新,利用徐某及其兄长的关系,打探向忠发的口供内容与敌人的处置计划。欧阳新向吴汉琪、徐某强调,只要能获取向忠发的真实口供,愿意支付高价报酬。

然而,意外再次发生。向忠发被捕仅三天后,便被淞沪警备司令部秘密处决。消息传来,中央既得知其已被处决,又收到了他投敌叛变的情报——一个矛盾的结论让周恩来极为审慎。作为一向精密细致的领导者,周恩来深知党员政治生命的重要性,必须拿到确凿证据才能作出最终判断,于是下令中央特科务必抄录向忠发的审讯口供。

任务再次落到了欧阳新肩上。他与潘汉年一同发力,一方面依靠新建立的高层情报关系——打入淞沪警备司令部的法文翻译鲍文蔚,另一方面继续通过徐某与那名军法处录事寻找突破口。由于向忠发的审讯密级极高,最初接触的录事并未参与,欧阳新与吴汉琪、徐某反复沟通,最终由该录事联系上当时出庭的另一名录事,成功偷录下向忠发的全部口供。而这次情报交换的代价,是1000元的高价报酬,外加支付给吴汉琪与徐某的额外酬劳。

翻译家,教育家鲍文蔚先生

周恩来拿到口供后,最初怀疑这是国民党伪造的混淆视听的工具。但经过近一年的细致研究,将这份口供与鲍文蔚获取的笔录反复比对,最终确认:口供中暴露了诸多只有中央少数人知晓的核心机密,向忠发叛变属实——这一结论,纠正了后来流传的黄慕兰回忆中的不实细节,还原了历史真相。而关于向忠发为何叛变后仍被处决的谜团,也在欧阳新的进一步侦察下揭开:据徐某兄长透露,熊式辉最初向蒋介石请示处置向忠发时,尚未知晓其叛变意图,蒋介石当即下令就地秘密枪决;尽管后来向忠发叛变招供,但熊式辉并未再次呈报,而是直接执行了最初的处决命令(另有说法称熊式辉后续上报了叛变情况,蒋介石曾下令”暂缓处决”,但此时向忠发已被执行死刑)。这一关键情报,为中央彻底厘清向忠发叛变事件的来龙去脉提供了重要依据。

武怀让烈士

1933年4月,武胡景(武怀让烈士)接任中央特科领导职务,欧阳新升任特科第二负责人,主管警报工作,同时参与”红队”行动的指导,成为特科核心领导层的重要成员。然而,命运的转折来得猝不及防。不久后,欧阳新与武胡景一同奉命前往莫斯科述职,却遭到王明的无端指控,被强加了诸多莫须有的罪名,上海中央彼时在工作中遭遇的诸多挫折,也被强行算在了他的头上。

这位为隐蔽战线奋斗了六年的忠诚战士,未能战死在敌人的枪口下,却倒在了内部的冤屈之中。1937年七八月间(具体日期已无从考证),在西伯利亚寒冷刺骨的劳改营中,欧阳新不幸罹难,他生命中最后的遭遇,至今仍是未解之谜。与他一同蒙冤的武胡景,也最终冤死在这片异国他乡,直到1957年,经毛泽东亲自批准,武胡景被追认为革命烈士,而欧阳新的名字,却依旧沉寂在历史的角落。

中央特科作为中共情报保卫系统的源头,其历史功绩早已载入史册,李克农、潘汉年等巨擘的名字被永远铭记。而欧阳新,这位没有照片、真名失传、功绩隐于尘埃的情报元老,用六年的暗战人生,在白色恐怖的上海书写了忠诚与勇敢,为革命事业付出了一切。他的故事,是无数无名英雄的缩影——他们以生命为炬,在黑暗中照亮革命的道路,却甘愿隐姓埋名,直至被历史遗忘。但历史不会真正忘记,那些融入血脉的忠诚,那些刻入骨髓的勇敢,那些无名的奉献,终将成为共和国大厦最坚实的基石,永远矗立在岁月长河之中。