王亚均

杨尚德在志愿军司令部参加“志愿军入朝对敌作战战术经验总结”的半年时间里,看了许多材料,对朝鲜战争的全面情况有了明确的了解和认识。参加经验总结工作的都是来自各兵团的作战处长,又都亲自经历了这场战争。大家分工负责,每人先写一节,然后集体讨论。

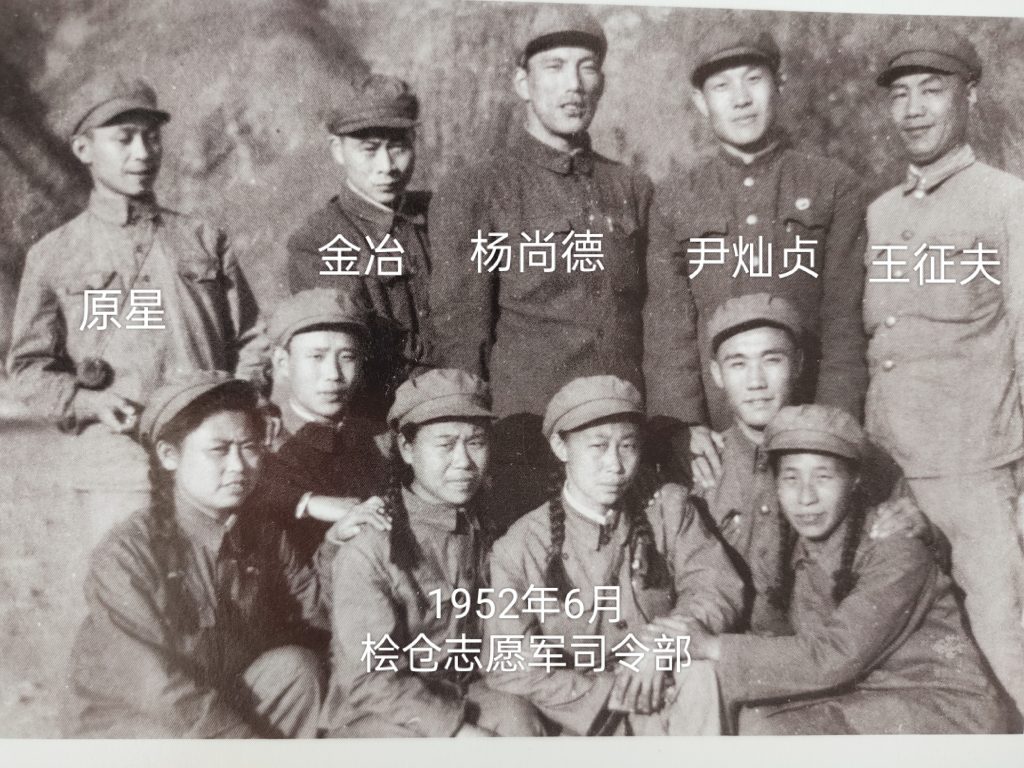

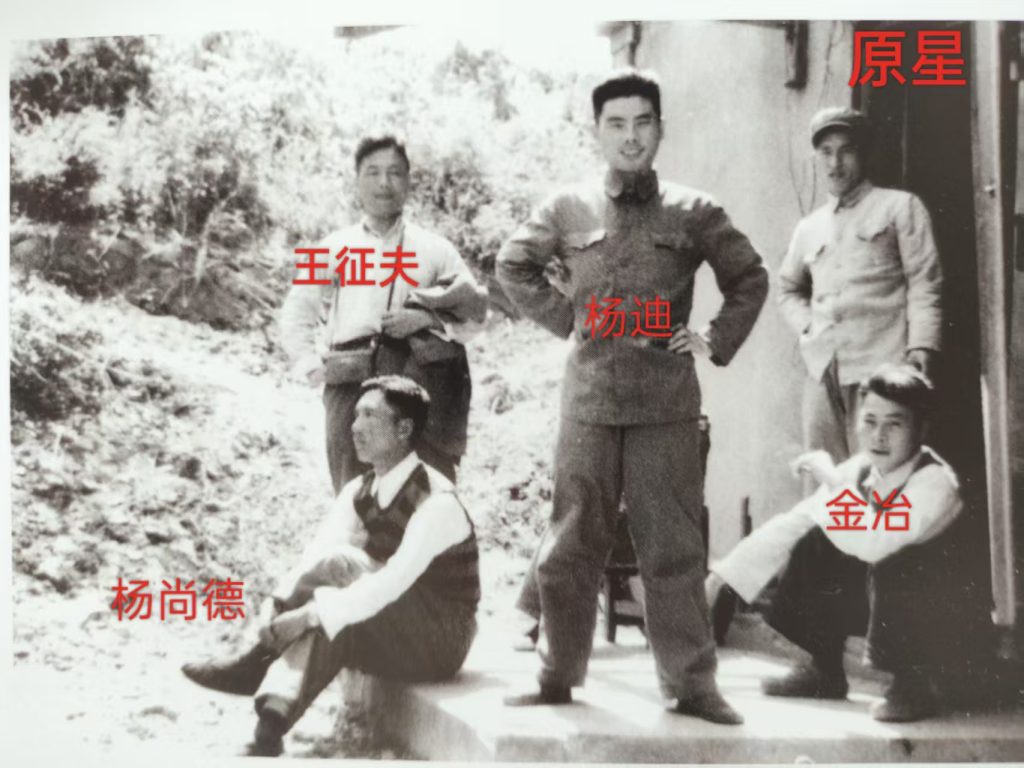

这张照片是各位首长1952年5月在志愿军司令部桧仓的合影,后排左1是第19兵团作战处长原星,左2是第9兵团作战处长金冶,左3是第20兵团作战处长杨尚德,左4是第40军作战科长尹灿贞,左5是第3兵团作战处长王征夫。前排是志愿军司令部的机要人员。

杨尚德在志愿军第20兵团任作战处长,1951年6月,志愿军第20兵团司令员杨成武率领第67军,第68军出国作战,抗美援朝。当时敌我双方在三八线附近形成了对峙局面,战斗方式已由运动战转变为阵地防御战。

1951年9月29日美军发动了秋季攻势,中国人民志愿军战史上最大的阵地防御战由此拉开了序幕。当时美军第8集团军司令范佛里特是我志愿军的主要对手,范佛里特是一个战争狂。他毕业于西点军校,是典型的唯火力制胜论者,后来军事上有个名词叫“范佛里特弹药量”。他极力主张以猛烈的火力消灭敌方有生力量,减少自己的损失。范佛里特在作战中对我志愿军军所使用的弹药量,是美军作战规定允许限额的5倍以上。但他在对我志愿军的作战中并没有成功,有美国国会议员质疑他使用的弹药太多,完全是“浪费纳税人的钱”。提出对范佛里特进行调查,媒体对此进行了广泛的报道。

美军第8集团军司令范佛里特

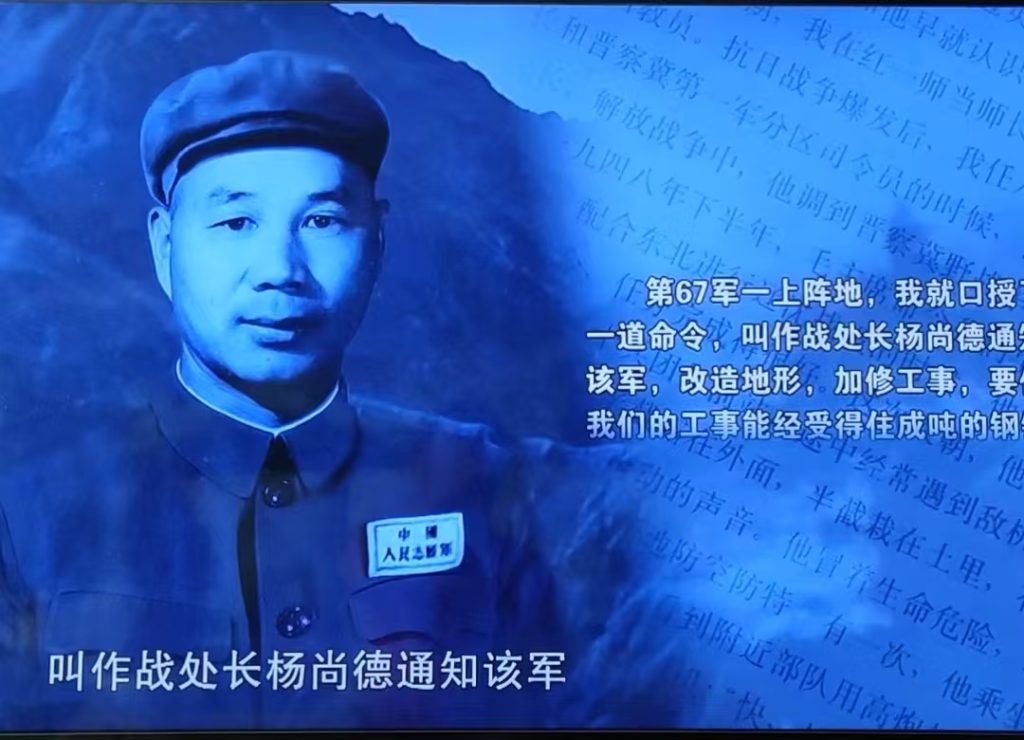

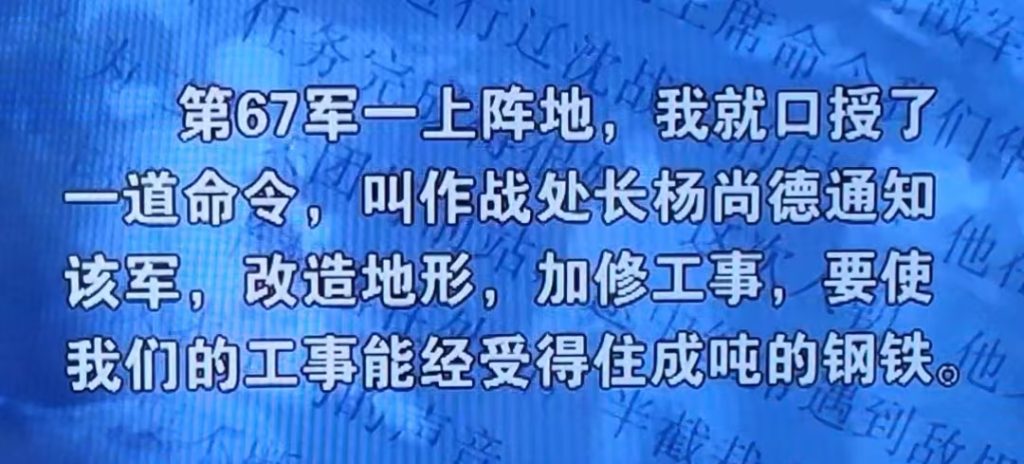

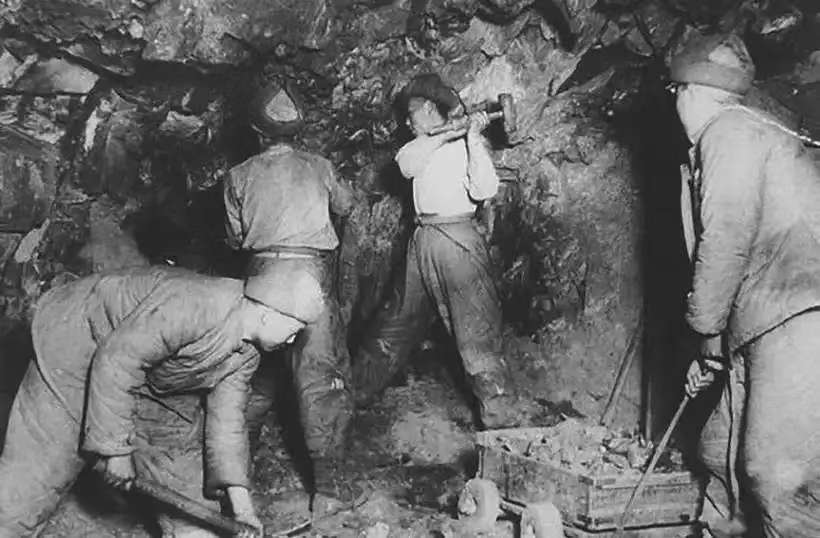

美军凭借飞机、大炮、坦克等先进的现代化装备,在火力方面占据了绝对的优势。如果硬拼会给我军造成很大的伤亡,我志愿军如何以劣势装备战胜优势装备的敌人呢?第67军一上阵地,杨成武司令员就派作战处长杨尚德到第67军改造地形,加修工事,要使我们的工事能经受得住成吨的钢铁。

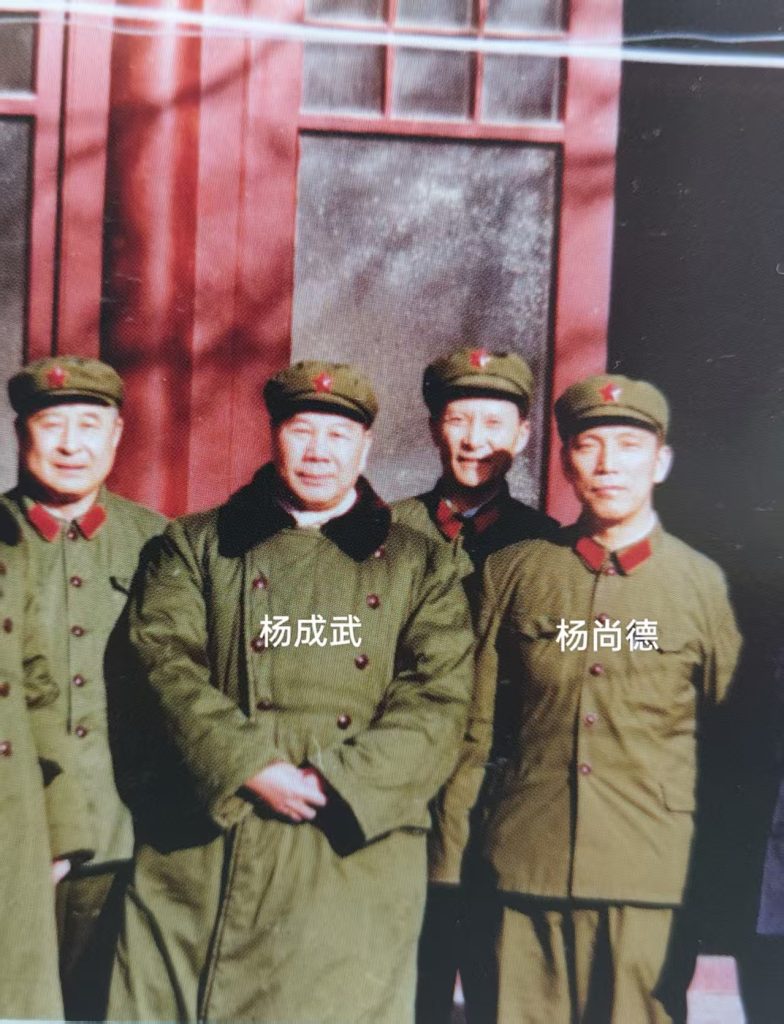

志愿军第20兵团司令员杨成武

下面的影视是第20兵团司令员杨成武派兵团作战处长杨尚德到第67军布置任务,加强防御。

杨尚德带领我父亲王惠和兵团工兵主任薛长勇,通信处长俞涛去了67军,在第67军各师前沿阵地检查指导工作,并在第67军参加了对美军的战斗。

在抗日战争时期,杨成武是晋察冀军区冀中军区司令员。带领部队在敌后进行抗日斗争。因平原地区无险可守,人民群众就挖地道,形成了地道战。

1965年八一电影制片厂拍摄了电影《地道战》,一上映就深受全国观众的喜爱。

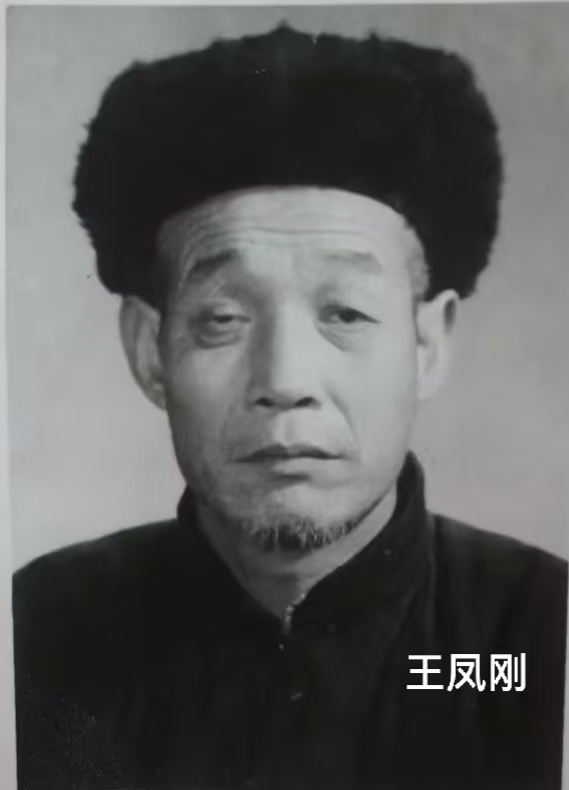

地道战的故事就发生在我的家乡保定市清苑县。我的姥爷王凤刚1932年加入共产党,因单线联系中断,1940年重新入党。在家乡从事地下工作,抗击日本鬼子的侵略。我的父亲王惠参加革命就是由我的姥爷王凤刚指引的。

共产党员王凤刚

如今保定市清苑县冉庄地道战已成为全国重点文物保护单位。

聂荣臻元帅题写

杨尚德在抗日战争中,在晋察冀军区聂荣臻司令员身边当作战参谋,对军民运用地道战打击日本鬼子的战法很清楚。

在解放石家庄战役中,晋察冀野战军作战科长杨尚德和参谋长耿飚亲自到前线检查坑道和壕沟作业是否符合要求。

在1951年反击美军发动的秋季攻势中,首长杨尚德和我父亲王惠在志愿军第67军199师参加了对美军的战斗,首长杨尚德和199师师长李水清昼夜值班指挥。为保存战斗力量,避免炮火伤亡,我199师指战员们把地道战和构筑工事结合起来。把防炮洞改造成马蹄形小坑道,在里面存放粮食,弹药,避免敌人的轰炸,抗击了敌人的大规模进攻。这成为了我军的又一宝贵经验,为以后的上甘岭战役提供了经验。

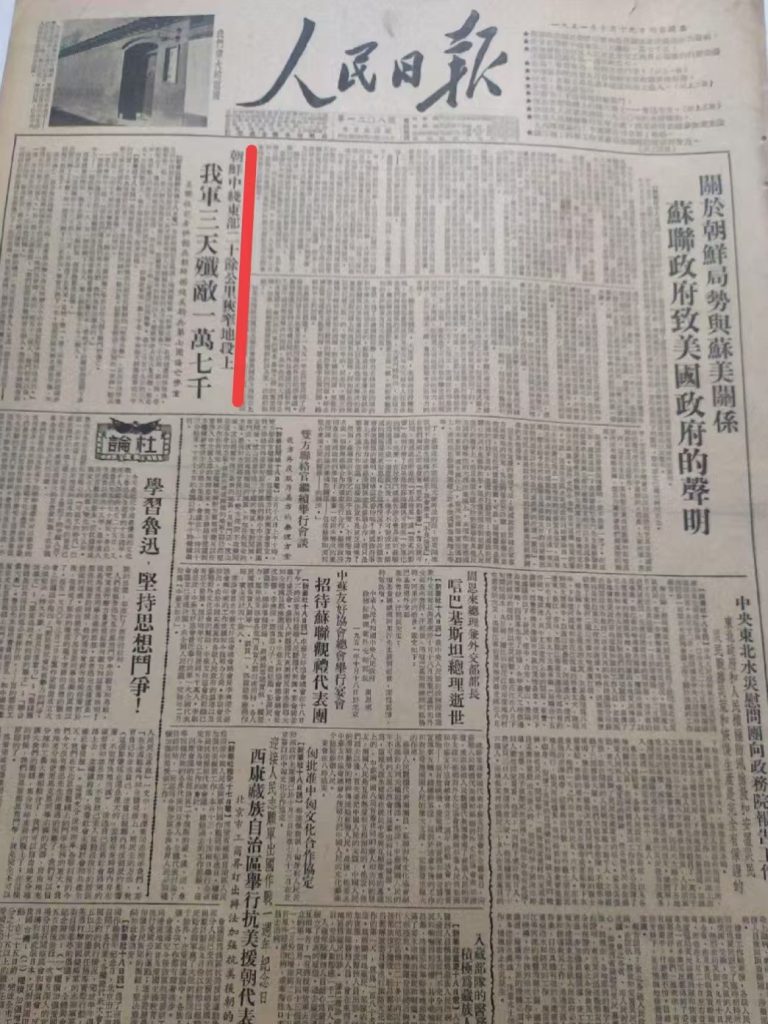

在反击美军发动的秋季攻势中,志愿军第20兵团第67军三天歼敌17000多人,重创美军第7师。第20兵团第67军创造了整个朝鲜战争期间单日歼敌的最高纪录,第20兵团第67军在整个抗美援朝战争期间歼敌总数在27个军中排名第一,歼敌总计87847人。第20兵团第68军在整个抗美援朝战争期间歼敌总数在27个军中排名第二,歼敌总计74844人。

1951年10月18日,新华社播发了《我军三天歼敌一万七千人》的消息。19日,人民日报头版报道了这一重大胜利:朝鲜中线东部二十余公里狭窄地段上,我军三天歼敌一万七千。21日,《人民日报》发表记者述评:“这是一件具有重大意义的事件,是美国侵略者的不祥征兆”。敌人的致命弱点是兵员有限,只要我们大量的杀伤敌人,就是对其重大的打击。而我军强大的后备军,就是一支悬在敌人头上的正义之剑。

在志愿军司令部,杨尚德在战术经验总结中,着重总结了第20兵团第67军在阵地防御作战中的坑道战经验。提出利用坑道保存自己,消灭敌人,一个完整的坑道体系可以提高我军的战斗力。

陈赓副司令员很重视杨尚德汇报第20兵团第67军的坑道作战的经验,一开始是保存弹药、粮食和水。后来就是在敌人炮击的时候,志愿军进入坑道,保存实力。敌人停止炮击后,等敌人冲上来的时候,志愿军就钻出来打击敌人。

陈赓副司令员先后两次让通信员把杨尚德叫到他的办公室,详细地听取第20兵团在阵地防御战中挖坑道的情况和坑道在战斗中的一些作用。

1952年4月26日,志愿军副司令员陈赓在志愿军军事会议上高度评价了坑道在防御作战中的重要作用。对坑道工事的战术和技术要求做了进一步的明确。要求防空,防炮,防火,防毒,防雨,防潮。坑道战在志愿军中得到广泛应用,后来震惊全世界的上甘岭战役就是成功运用了坑道战打败了美军的进攻。敌人无法战胜我军,老老实实地回到谈判桌前签署了停战协议,可见志愿军司令部的作战经验总结,尤其是坑道战的经验总结,为我军抗美援朝的最后胜利发挥了重要作用。正如毛主席所说的:“我是靠总结经验吃饭的,我军每打一个战役后总结经验,从胜利走向胜利”。

1952年6月,在朝鲜桧仓志愿军司令部,杨尚德和其他首长完成了志愿军入朝作战经验总结工作,志愿军副司令员陈赓比较满意。

这时杨尚德接到弟弟杨恒德在朝鲜谷山前线牺牲的消息,禁不住潸然泪下。

志愿军第60军181师541团参谋杨恒德

杨恒德1951年3月随第3兵团第60军181师参加抗美援朝,1952年6月13日为国捐躯。

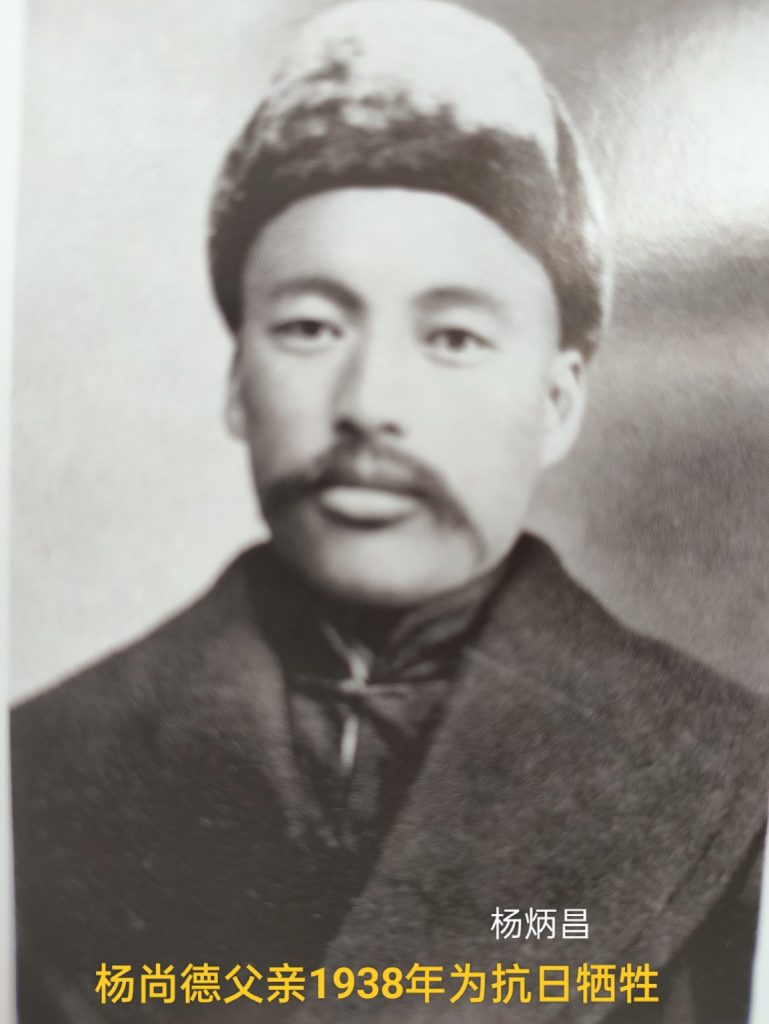

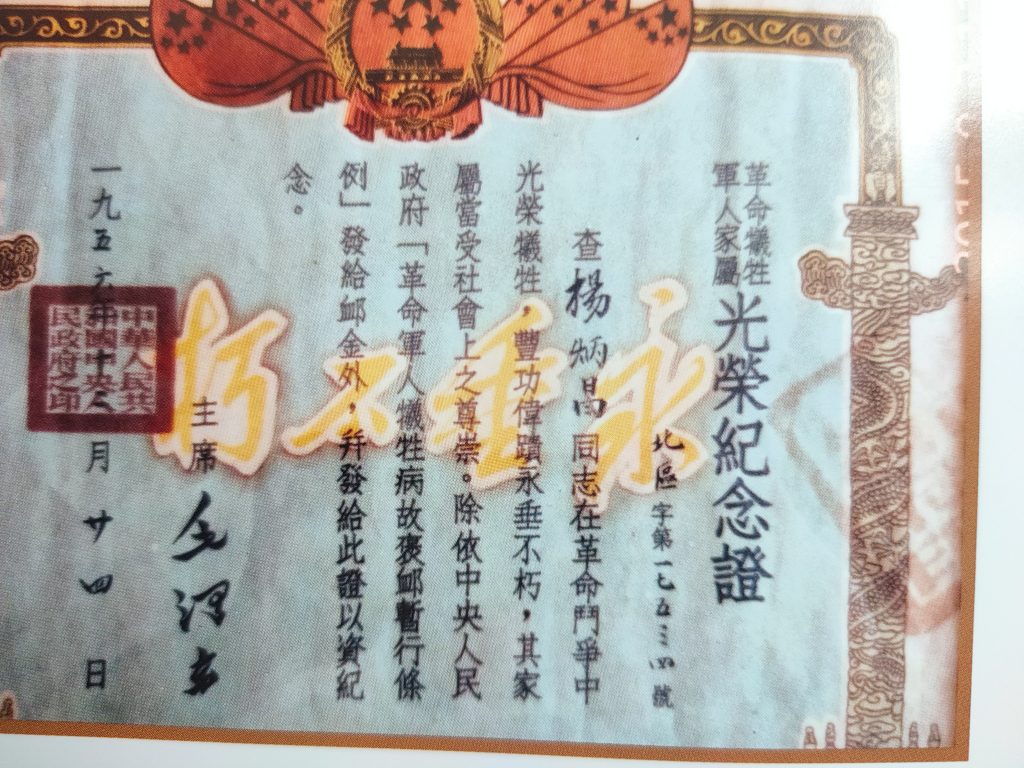

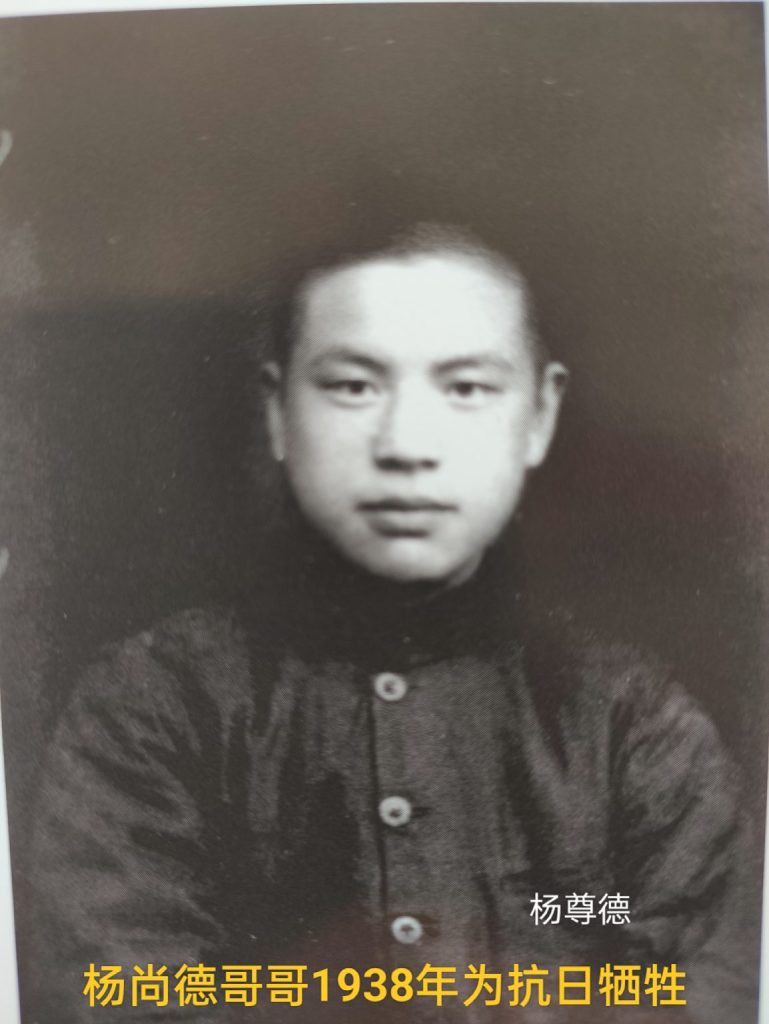

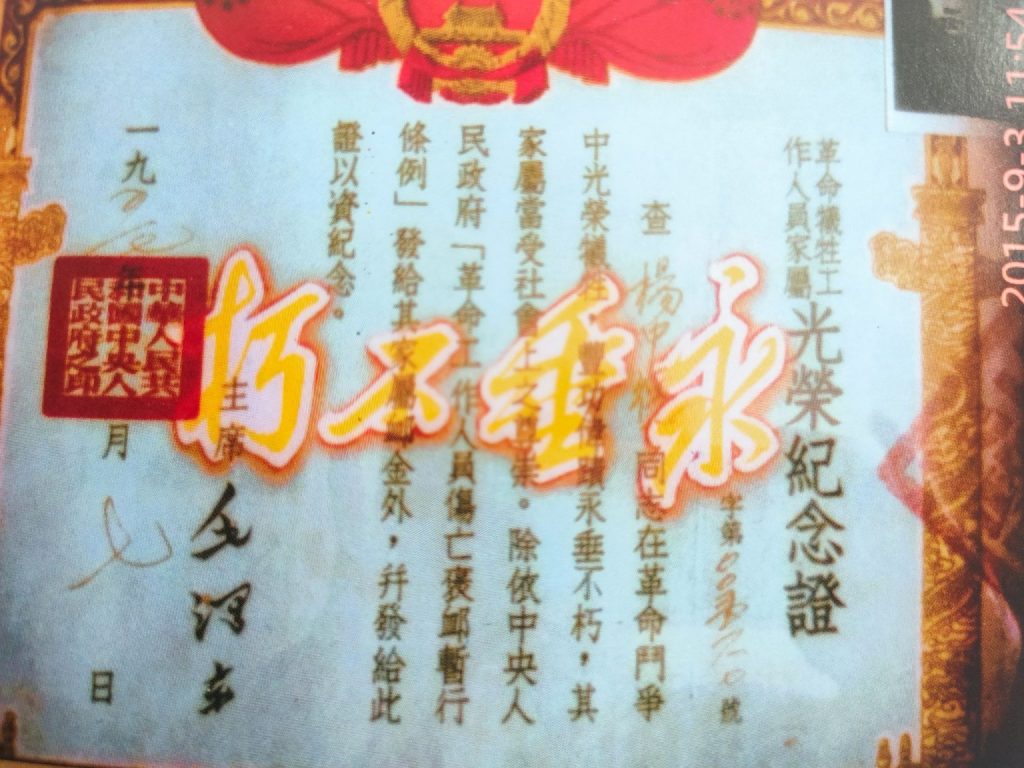

在抗日战争时期,杨尚德的父亲杨炳昌和哥哥杨尊德为抵抗日寇的侵略而光荣牺牲。

这次他的弟弟杨恒德又牺牲在抗美援朝的战场上,真是满门忠烈。在杨尚德的家人中,杨尚德是唯一幸存下来的男人。向杨尚德的家人们致敬!

杨尚德自入朝作战后,特别是在志愿军司令部工作的半年时间里,是带病坚持工作。身体日渐消瘦,腹部经常疼痛难忍。一发病就浑身大汗淋漓。后被志愿军卫生所诊断为慢性阑尾炎,需要手术切除。杨迪和原星几位处长劝杨尚德回国治疗。由于毫无食欲,身体日渐消瘦。一天,第20兵团司令员杨成武来开会见到杨尚德,很是吃惊,说:“你怎么这么瘦?赶紧去看病,不要给耽误了”。

1952年7月初,编写任务结束,志愿军司令部首长批准杨尚德回国治疗。

这张照片是1952年5月在朝鲜桧仓志愿军司令部,前排左边的是第20兵团作战处长杨尚德,中间的是志愿军司令部作战处副处长杨迪,前排右边的是第9兵团作战处长金冶。后排左边的是第3兵团作战处长王征夫,后排右边的是第19兵团作战处长原星。

这张照片是我父亲王惠在志愿军司令部同战友们的合影,中间的是我父亲王惠。

此时,我父亲王惠已是正排级警卫员。

1952年7月底,我父亲王惠陪同首长杨尚德回到北京,住进协和医院。经过近三个月的治疗,杨尚德的身体逐渐恢复,准备返回朝鲜前线。这时接到华北军区调令,调杨尚德回华北军区担任作战处副处长,抗美援朝前,杨尚德是华北军区作战处处长。

第20兵团司令员杨成武这时也回到北京,在华北军区司令部任副司令员兼参谋长。工作不久,杨尚德又重新担任华北军区作战处长。

这期间的1952年10月14日至11月25日,志愿军取得了震惊世界的上甘岭战役的胜利。上甘岭战役,我志愿军运用坑道战打败了美军的进攻,中国人民志愿军打出了国威和军威。

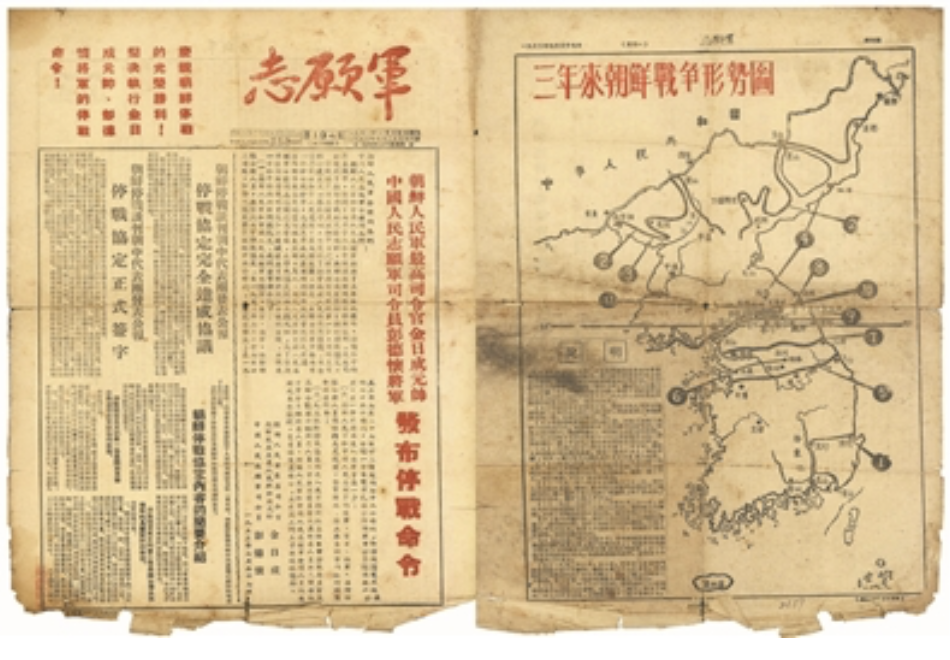

1953年7月13日至27日,我军取得金城战役的胜利。27日上午10点,敌我双方在板门店签署了朝鲜停战协定,美军陆军上将克拉克成了美军历史上第一位在没有取得胜利的停战协定上签字的美军陆军指挥官。至此,历时两年零九个月的抗美援朝战争结束了。金城战役是抗美援朝战争的最后一次战役,也是决定抗美援朝战争是打还是停的关键一仗。毛主席在《抗美援朝的伟大胜利和今后的任务》中,对金城战役给予了高度评价。

1953年7月27日,朝鲜停战协议签订的当日出版的志愿军报。

得比战报,华北军区副司令员兼参谋长杨成武(原志愿军第20兵团司令员)和华北军区作战处长杨尚德(原志愿军第20兵团作战处长)甚感欣慰,在杨成武办公室,两人举起酒杯,庆贺胜利!

王亚均参照杨尚德回忆录及相关史料编写