“日本小姑娘,你在哪里?”

一声深情的呼唤,中日两国的媒体立即掀起寻人的热潮,触发了一段感人肺腑的往事。

1980年第6期《解放军画报》发表了革命新闻摄影事业开拓者沙飞拍摄的一组照片和解放军报社副社长姚远方的署名文章“日本小姑娘,你在哪里?”

新华社立即向全球发出通稿。

5月28日,《解放军报》转发通稿。

5月29日,《人民日报》转发通稿,《光明日报》《文汇报》等国内大报接连转发。

5月30日,日本《读卖新闻》不惜版面,大篇幅做了突出报道。几天后的6月3日,日本记者就在宫崎县找到了让大家追念的小姑娘美穗子。

神奇的历史事件,敏感的中日关系,日本小姑娘在中国国内引出一连串抗战记忆。

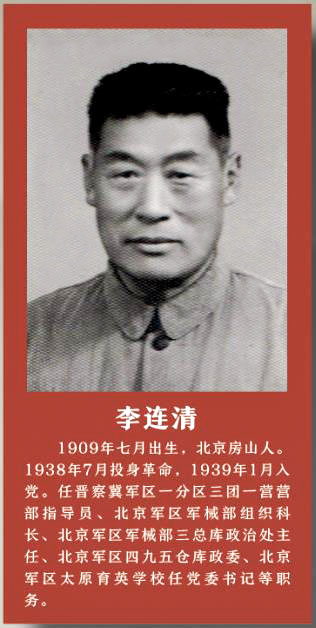

新闻播发后,聂荣臻元帅、当年的晋察冀军区司令员,派专人来太原26中(育英学校)寻找校党委书记李连清了解详情。李连清是校友李万水的爷爷,这位1938年参加革命的“老八路”,当年参与救护日本小姑娘。每当想起有人前来了解救护日本小姑娘的情况,就让李连清感动不已,他对孩子们说:“聂帅那里也有我的档案啊!”

刚离休两年的杨仲山看到新闻,立刻勾起了40年前抗战中对时间、地点、人物的记忆,这就是自己从战火中抢救下的小女孩啊。在写给老首长兴中(赖庆尧)的信中回忆了这段历史,还说到:“当时参加战斗的营部书记李连清现在太原市26中当书记,七十多岁了。”

李连清的案头,一直放着兴中(赖庆尧)夫妇的住址和联系电话。

姚远方亲自采访了原八路军晋察冀一分区三团政委王建中和三团一营营长兴中。解放军画报社副社长峭岩前往河北省平山县找到了美穗子的临时“保姆”封奇书,在井陉县找到了挑着担子送走美穗子的农民李化堂等。

7月10日,恰逢美穗子44岁生日,应中日友好协会邀请,她带着一家人兴奋地来到了北京。年过八旬的聂荣臻在北京人民大会堂亲切接见了美穗子一家。

“元帅与日本小姑娘”再次引发了全球热议。

战火救孤

杨仲山写给老首长的信中所说的“战斗”,正是1940年八路军百团大战中的一个重要攻击目标——攻打井陉煤矿。

当时,李连清就在攻打井陉煤矿新矿的三团一营营部,他已由文书升为指导员。31岁的李连清,没有营长兴中的革命历史长,却比兴中年长五岁。也许是营首长需要他分担一些工作,也许是希望他能出谋划策,也许是其他原因,他还没有下到连队担任指导员。

1937年卢沟桥的枪声响起时,在北平房山县当教师的李连清,深深被震惊了。28岁的他,清楚地知道东北被日本侵占后的山河破碎,深感日本鬼子的铁蹄踏进华北,半个中国也将面临水深火热之虞。他毅然辞掉工作,前往涞源、涞水一带投奔了八路军,走上了打日本救中国的革命道路。整个抗日战争期间,他一直在一线部队作战,大部分时间在连队担任指导员,晋察冀军区一分区三团所参加的战斗全都亲身经历了,直到他受伤后转到后勤工作。

照片说明:1986年李连清与太原26中(原育英学校)同事合影。前排左起谢钤、李连清老伴、李连清、程国才、白玉清,后排左起李海楼、吴宇光、袁惠生、任守文

1940年8月,八路军前方总部发布战役命令,晋察冀军区将与冀鲁豫军区、晋绥军区一起,对全华北敌人占领的交通线及其沿线城镇据点,发动大规模的破袭战。攻击时间定在8月20日22时。

晋察冀军区中央纵队总指挥是一分区司令员杨成武,主力有三个团:三分区二团、一分区三团和冀中军区十六团。负责破袭娘子关至微水段及其两侧,以井陉煤矿为重点。

主攻井陉煤矿的任务,交给一分区三团团长邱蔚。三团的其他领导还有政委王建中,副团长兼参谋长肖应棠,政治处主任方国华,总支书记邓经纬。营、团干部里,除了王建中原是北平的地下党员外,其他人都是老红军。黄土岭战斗过去了九个月,部队静久思动,现在听说要打大仗,人人摩拳擦掌,热情倍增。

井陉煤矿当时是我国三大煤矿之一。矿工有三千多人。

三团长邱蔚来到指挥所,杨成武告诉他,井陉煤矿的煤质地优良,开采量大,是日本军国主义掠夺的重要矿藏,除了供给华北日军外,大部分运到日本去了。东王舍新矿刚投入运营4年,机器设备都是全面抗战爆发前斥巨资从德国采购的,采煤能力很大。因此,必须拿下它。攻入矿区后,对我们有用的机器,能搬走的尽量搬走,搬不走的就全部炸毁,使矿井瘫痪。

邱蔚与杨成武详尽地研究了破袭井陉煤矿的作战方案,保证啃下井陉煤矿这块“硬骨头”,然后飞身上马返回团部。

三团政委王建中也在抓紧时间向部队做了战斗动员。他跳上一张八仙桌,讲述了井陉煤矿不久前发生的一桩惨案:1940年3月22日发生的瓦斯爆炸,当时井下有矿工1200余人,除井上及部分进风巷口的矿工逃脱外,死亡357人,受伤480余人。日方矿长竟下令封了井口,造成数百人失踪。战士们听后愤怒至极,恨不得立即直扑井陉,歼灭守卫在那里的日本侵略军。

8月20日,部队强行渡过山洪暴发的滹沱河。

下午四时,部队到达距井陉煤矿只有十多里的山野里,隐蔽待命。

杨成武带前方指挥所人员和三个团的营、团干部,爬上一个草木繁茂的山头,勘察地形,分配了任务。然后,又同三团的干部一起察看井陉煤矿及其周围的地形。井陉煤矿分老矿和新矿,老矿在岗头,新矿在东王舍村。老矿附近的贾庄山头上,设有炮楼。杨成武决定,一营攻打新矿,二营攻打老矿,三营攻打贾庄炮楼。

战前的等待终于到点了,22点整,手榴弹的爆炸声响起来了。

在井陉煤矿一位工人的指引下,一营三连的战士顺着长梯爬上了电线杆,用虎头钳剪断了一根粗电线,顿时,新矿的电灯全都熄灭了。

一营长赖庆尧(开国少将,更名兴中,1914年—1996年)吼了一声:“灯灭了,冲啊!”

顿时,枪声大作,一颗颗手榴弹扔向远方,爆炸的火光在夜幕中闪亮。

隐蔽在东王舍村一家药铺里的四连,在连长韩金铭带领下猛扑出来,十来分钟便攻下第一座碉堡。然后由西北往东打,又碰上两座非常坚固的碉堡。这两座碉堡建在土山上,四周围着高墙,墙上有电网,墙内还有一条深深的壕沟,三道铁丝网。敌人躲在碉堡里,疯狂地向外射击。

四连打的很艰苦,很顽强。

天刚蒙蒙亮,杨成武了解到四连的情况后,命令邱蔚将一营的人重新组织一下,集中兵力,四面围攻那个最顽固的碉堡。

几个连队的战士们,一起朝着敌人扑去,他们冒着敌人密集的火力,前赴后继,冲上去,与敌人展开肉搏,把他们全部消灭。二连连长沈万玉和很多战士在激战中壮烈牺牲。

8月21日清晨,攻打井陉煤矿的战斗还未结束,一营四连通信员杨仲山背着一个4、5岁的日本小姑娘来到东王舍村一营指挥所。

杨仲山后来回忆说:“8月21日早晨4点左右,一阵炮火之后,我与连长韩金铭、四班长和卫生员小李冲进山下的碉堡。这时里面还冒着硝烟,我们看到几具日军的尸体横在地上,其中一具是日本妇女。在她的身边有一个大约5岁左右的小姑娘木然地站在那里,用恐惧的目光呆呆地望着我们。大家断定,这是敌人的家属,是个无辜的孩子。这时,车站方向的日军以猛烈的火力向小土山反扑过来,小李被一颗子弹击中头部当场牺牲。情况十分危急,连长命令我:‘快把这小孩护送到营部的救护所去!’我抱起小姑娘,迅速地撤离了碉堡,沿交通壕往回返。

“天色很黑,除了阵阵闪亮的爆炸火光,四处没有一点灯火。我拉着小姑娘慢慢往下移,来到半山腰。我抱起女孩踏过已被我军推倒的铁丝网,又托起她翻过一堵围墙。一路上走走停停,生怕踩上地雷。

“小姑娘也不哭闹,只是乖乖地跟着我走。走过崎岖的山地,我们终于来到通往东王舍村的大路,再走一会儿就到营部了。我深深地松了口气。突然,从东王舍村北传来激烈的枪声,手榴弹火光闪闪,子弹呼啸飞过,近处还有嘈杂的喊声。凭我一个人,又带着小孩,决不能贸然行动。我迅速抱起她一头钻进路旁的高粱地。我怕小姑娘着凉,蹲在地上搂紧了她,随手揪下高粱叶为她驱赶蚊子。直到东方的太阳升起来了,枪声也已停止,我们离开潮湿的高粱地,沿大路赶到了营部。我向营长赖庆尧汇报了救出日本小姑娘的情况。”

营长赖庆尧听了杨仲山的汇报说:“把孩子留下,你马上回去向韩连长转达我的命令,四连继续攻打火车站。”身边的李连清对赖庆尧说:“营长,你指挥部队战斗,孩子交给我。”

不一会儿,一营另一个连队又送来一个小孩。这个孩子只有几个月大,被她爸爸带着躲进了矿井口,她们爷俩都受伤了。她爸爸受伤太重,被八路军救下来,但很快就死了,孩子的肩部受伤。

一营与日军的激战还在持续,四连几乎打光了,三连也只剩下十几个人,每一个指战员都对日本侵略者充满了强烈的仇恨。中国人民的善良和八路军的觉悟集中体现出来,毫不犹豫救下两个日本小孩。

营救护所对受伤的小姑娘进行了简单救治,并向团部和师部报告了情况。按照杨成武司令员和邱蔚团长的命令,赖营长派出侦察员将两个日本小姑娘护送到杨成武的前线指挥所。

天大亮了,矿工们从各个角落钻出来,和附近的老乡汇集到一起,帮助部队收集敌人的枪支弹药和各种军用物资。

在矿上的中国工程师配合下,矿上贮存的100多吨煤油被找到,作为燃料和黄色炸药一起使用,新矿的十四盘开矿机器,十个锅炉,三座鼓风机,两个储水池,两个烟囱,一个绞车房,一个电机房,一个火车站,五座铁桥,以及矿区表面建筑,全部被摧毁。

纵横20里的矿井下面还有上千名矿工在工作,并不知上面已经闹翻了天,副团长肖应棠亲自带人下去将他们招呼出来。然后就向里面一桶接一桶倒煤油,一把火将矿井变成了巨大的火窟。

军民护送

杨成武将两个日本小姑娘的事上报晋察冀军区后,就把孩子安顿到远离战火的四分区所在地平山县。分区敌工科干事马俊儒懂日语,经询问,这对日本姐妹,大的叫加藤美穗子,4岁;小的叫加藤瑠美子,不到一岁。他们是井陉车站日方副站长加藤清利的女儿。

瑠美子炸伤的肩部,分区医院进行了处理,由女卫生员带着。一位叫陈文瑞的妇女刚生下的女孩不幸死了,妇救会主任给她说明了情况,请她当起了临时奶妈。

四分区战地动员委员会主任袁心纯,则把美穗子交给了警卫员封奇书。封奇书听说要看护的是日本小姑娘,不愿接受这个任务。袁主任笑着说:“八路军有俘虏政策,讲革命的人道主义,抓住日本兵都要优待,甭说无辜的小女孩啦。”

封奇书接过美穗子,已经天黑了,孩子很快睡着了。第二天,察言观色地招呼她的起居、吃喝,带着她到村西的古月河边玩耍。

上级指示传来,要把两个孩子送到聂荣臻司令员的驻地井陉县洪河漕村。封奇书要带两个民兵,用一副担子挑两个箩筐把她俩送走。他给孩子准备路上需要的物品,找来饼干、奶粉、白糖、水果;又怕太阳晒坏孩子,找来两顶小草帽;担心坐在挑筐里咯得慌,特地在筐里垫上厚厚的一层麦秸,中间铺上黄色油布,上面再铺上小凉席。午后,瑠美子送过来了。女卫生员忙着给两个孩子换上新衣服、新鞋袜,洗了手洗了脸,收拾得利利索索。

天气依然炎热,为了避开燃烧的太阳,下午四点多钟才从战委会出发。这时候,战委会首长和同志们、老乡们,包括瑠美子的奶妈陈文瑞等许多人过来送行。

三个人轮流挑着孩子,溯古月河,经由桃科、大地、转嘴村南行。一路上,封奇书要给孩子喂水、削水果、冲奶粉,还要向乡亲问讯,寻找奶妈喂奶。当夜,他们住在普陀庵村。第二天又起个大早,经井沟村(几十年后,井沟村樊清亮夫妇还记得妻子曾给瑠美子喂过奶),沿着山间小路和盘肠河,向米汤崖、黑水坪、洪河漕行进。在崎岖山路沿途的一个个小村庄里,多少中国母亲敞开了怀抱,用乳汁喂养了日本小姑娘,多少中国父亲伸出双手,招呼了这对小姐妹。

在太阳落山的时候,他们顺利到达洪河漕,在村边打麦场上,巧遇刚从山上下来的军区首长。首长们详细地询问孩子的情况,一位首长和蔼地对封奇书说:“到敌工部去开收条很远,我给你写一个。”说着,从小本子上扯下一张纸,从上衣兜取出钢笔写起来。封奇书接过一看,签名是“聂鹤亭”,他知道这是晋察冀军区的参谋长。

聂荣臻一看到日本小姑娘,就马上给军区卫生部副部长游胜华打电话:“前线送来两个日本小姑娘,那小的还不到7个月,肩上负了伤,你给做做手术。”

在百团大战打响前,游胜华冒着酷暑,率领着一支手术队,从完县神北村渡过唐河,翻山过河,到达井陉县黑石头村,在那里开设了前线手术室。这里距离军区前线司令部约三十里。

洪河漕村民许秀妮给孩子喂了奶。聂司令员派了一个参谋抱着孩子,带着一个骑兵通讯员,跑了个把小时,把怀中的孩子交给游胜华。

聂司令员送日本小姑娘治伤的消息,很快传遍了全村。有的妇女主动给孩子喂了奶。瑠美子吃饱了奶,就被送进了手术室。护士为她测了体温,体温正常。她伤在右肩,已在前线做了初步治疗。游胜华解开绑带,仔细地检查了伤口,弹片是从肩胛穿过的,伤口面积不大,未伤及骨头和大血管,出血也不多,伤势不重。为她做了严格的术前消毒,在局部麻醉下切除了伤口周围的坏死组织,上了药,包扎好。然后又给她注射了破伤风抗毒素和百浪多息( Prontosil ),这些药品在物资匮乏的八路军这里极为珍贵。手术后,经过一段时间的观察,瑠美子的体温正常,没有感染,伤情无变化。临走之前,又给她喂饱了奶,带上食物,由送她的人将她带回去了。

在得知前线救下两个小姑娘时,聂荣臻就反复思考,这两个孩子该怎么办?考虑再三,还是觉得把孩子送回日方为好。为安全起见,他在8月22日就专门给驻守在石家庄的日军写了一封信。信中说:“日阀横暴,侵我中华,战争延绵于兹四年矣……此次我军进击正太线,收复东王舍,带来日本弱女二人……所以坚持抗战,誓死抗日者,迫于日阀侵略而自卫耳。我八路军本国际主义之精神,至仁至义,有始有终,必当为中华民族之生存与人类之永久和平而奋斗到底,必当与野蛮横暴之日阀血战到底。”

信的全文被沙飞拍了照片保留下来。

8月25日,受聂司令员委派,老乡李化堂用箩筐挑着两个小姑娘把她们送走。临走时,还在挑她们的箩筐里放了很多美穗子喜欢吃的雪花梨。一村又一村,采取接力方式送到驻守石太线微水车站的日军。又由微水车站副站长冈部义太郎将姐妹俩送到石家庄。

照片说明:上图聂荣臻与美穗子 下图即将送走的美穗子 照片由沙飞女儿王雁提供电子版

日军收到两个孩子后,给聂荣臻将军回了一封信——“收到小孩,对贵军人道主义精神非常感谢”。不过可惜的是,加藤瑠美子不久就死在了医院里。1940年10月,美穗子的伯父加藤国雄从石家庄将她接回故乡——日本宫崎县都城市,美穗子一直与外祖母相依为命。

40年后,她早已成家,和丈夫经营一家杂货铺,生养了3个孩子。

人性光辉

1980年,时任平山县知识青年办公室副主任的封奇书,刚把照看日本小姑娘的经历写成了回忆录,恰巧“日本小姑娘,你在哪里?”的文章发表了。在河北日报的组织下,平山县委通讯组康喜宽和河北日报记者芦英合作,写成通讯稿《护养日本小姑娘的日日夜夜——记八路军老战士封奇书的一段往事》,发表在1980年6月16日的河北日报。接着,新华社发了通稿,解放军报等多家报纸转载。

美穗子1980年7月访华回国后,打听到封奇书的地址,热情地寄来一封信和全家合照。封奇书也给她回了信。遗憾的是,他们没能相见,封奇书于1997年8月去世。2002年8月,美穗子又一次访华时,专程来到封奇书的家乡——平山县北冶乡西下寨村,为他祭扫坟墓。

1980年,杨仲山从报纸上看到寻找日本小姑娘的消息,就把自己当年救下小姑娘的情况详细写下,寄给有关单位,也寄给日本的一位朋友。日本《神户新闻》用醒目的大标题以及长篇文字做了详细报道,并且刊登了杨仲山的照片。

美穗子知道杨仲山是当年把自己救出来后,通过日本在天津开办的一家合资企业,给杨仲山打了国际长途电话,后来又给杨仲山发来一封热情洋溢的信。2005年,在中国人民纪念抗日战争胜利60周年的日子里,美穗子第六次来到中国,杨仲山见到了美穗子,他们实现了久别重逢的夙愿。

照片说明:杨仲山与美穗子见面(网上下载)

聂荣臻在接见美穗子时说:“光阴如流水,转眼已过四十年。你幼时的面影至今还深刻地留在我的记忆里,现在见面一看,果然长得和小的时候完全一样。过去的事情就让它过去吧!中日之间过去所发生的一些不幸之事,给两国人民都带来了莫大的痛苦,你们一家就是这段历史的见证人。”

美穗子的遭遇并不是孤立的个例,而是日本发动侵华战争的恶果。据有关方面不完全统计,在东北三省的日本遗孤就有数千人,他们不是日本溃败军人的孩子,就是被日本“开拓团”征来而又抛弃的未成年人。在日本战败的混乱中,他们几乎都是在濒临死亡的边缘,被善良而艰辛的中国父母救下和抚养成人的。在美穗子真诚感谢中国人救命之恩的同时,在中日之间展开了一场寻亲的热潮。在大连、在哈尔滨、在北京、在通化,在中国许多地方,都出现了在华遗孤寻找日本亲人的情景。截止1980年,已经找到日本亲人的有500多人。

日本侵华战争,给中日两国人民带来巨大的灾难,中国付出了3500万同胞的生命和一千亿美元的直接经济损失、五千亿美元的间接经济损失。但是,中国军民在战争中处处展现出崇高的人道主义,无数军民为救护日本小姑娘的无私奉献,奏响的是人道主义的颂歌。

前事不忘,后事之师。只有铲除日本军国主义,才会有中日之间真正的和平,才会让中日两国人民远离战争,才会免除战争对中日两国人民的伤害。

主要参考文献

杨成武回忆录 解放军出版社 2005年4月第二版

兴中画传 中央文献出版社 李迎选 兵 者 2010年5月第一版

将军与孤女 姚远方等编著 上海人民出版社 1982年9月第一版

八路军老战士杨仲山和日本小姑娘的故事 2005年06月23日新华网

一段鲜为人知的故事——记封奇书和日本小姑娘 2008-05-15来源:《非凡岁月》(主编张志平)作者:康喜宽

察哥视角:杨仲山烈火中救日本孤女美穗子 原创 察哥兰草 2020年8月16日 (1997年8月20日成稿后有多家媒体发表)

兰战军(13146082818)(解放军画报社)

游黎清(18131269590)(游胜华之女)

江 培(15510056906)(游胜华后妻)

姚 鸿(羽毛)(姚远方之子)

张冬柏(13241997657)(张杰之子)

高 (eagle高)(高粮之子)

兴陆平(兴中之子)