本文作者李昆为原八路军129师高参、原八路军太南办事处主任李新农长女,1936年出生,毕业于苏联列宁格勒航空仪表学院无线电系,曾任六机部七院副院长,电子部长城计算机集团公司副总经理。

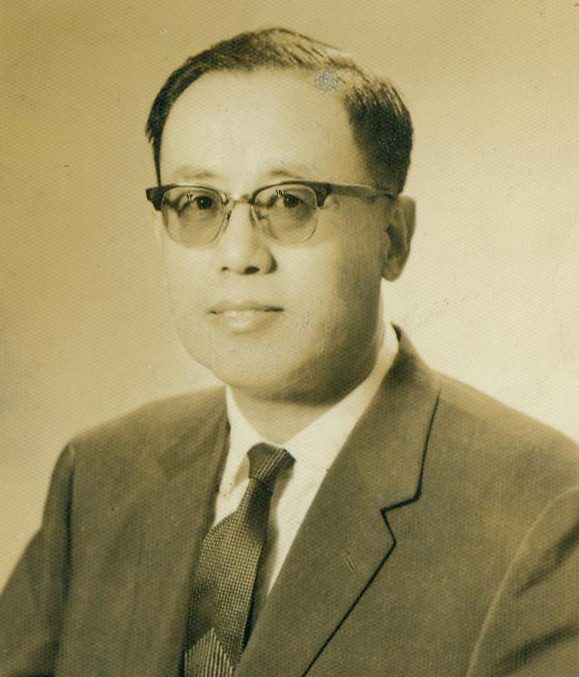

说明:我的父亲李新农(1911-1983)1935年参加革命,退休后1981年开始撰写回忆录,未及完成于1983逝世。他有一篇日记记录“书生开会”,非常有趣,特转录出来,供大家阅读。

转录内容:1941年冬天,我曾经参加、组织了“太行区对敌文化斗争”的会议。那是抗日战争年代,敌后战斗频繁,各种条件相当困难,在山西沁县旋冢村(记不清了)180多人开了15、6天,不但在敌后是“大会”,也是有名的“专会”。所以如此,我这个大会“秘书长”没组织好,应负一定的责任。北方分局区党委召集此会的目的是为了配合军事斗争,把抗战革命的文化推下山去(当时日寇的‘军事文化’节节进逼),进一步动员起游击区、敌占区的人民进行艰巨的反‘蚕食’斗争。尽管当时敌后条件相当困难,党还是动员了很大的人力、物力来接待来自各地县委搞文化教育的工作者、各部队的宣传工作者、报刊书店的编导、各学校有代表性的教员,以及社会上的文化知名人士等等,显然对这期会议期待是很高的。主要组织者还有文联副主任陈默君同志,他任大会副秘书长(在1942年5月反‘扫荡’中牺牲),此外还有不少其他干部参加。我对情况估计不足,原预计120人,结果超过了60多人,在敌后确属困难问题。但不管怎样,通过全体同志奋斗,总算解决了吃、住、取暖问题。(山上已相当冷了,两个村庄为这个会腾出了房子)。更主要的缺点和困难是思想准备不够,未曾预料到后来出现的众说纷纭、各争长短,远离主题、拉不回来等情况。开始大家听了动员报告后,还能围绕着对敌斗争的主题发言,第二天就慢慢地离题走样。国际新闻社特派员、诗人高泳同志(1942年敌人‘春季大扫荡’被日军杀害)根据某山村青年知道“高泳”之名,积极主张提倡新诗。有的人则主张利用农民习惯的形式,如小调、曲艺之类进行宣传。从文艺的形式慢慢发展到争论“五四”以来发展的传统,各称自己是正统。至于人民需要什么,怎样进行对敌斗争,这时几乎很少有人提及了,也有的人引用了不少句的“马列主义”,可是对敌“蚕食”斗争究竟怎么办?一句也不谈(可能也谈不出来)。老战友王南同志和两三个同志在凛冽的寒风中滔滔不绝地谈了两三个小时(他喜欢在外面自由漫谈而不喜欢在小组里发言),学识十分渊博,可是对会议却帮助不大,像他这样的人还有好几位。争论最热烈的一天,戴着护耳毡帽,经常把护耳翘起来的秦春风同志(文联的人)大声说:“咱们可以当场试验,我这里锣鼓一响,看群众看谁的?”有人立即反驳说:“那是群众处在落后习惯下,长期适应形成的。”河北武安的王铁同志大声说:“群众虽然人数庞大,但他们是落后的。”太南版《黄河日报》总编辑王春(建国后为《工人日报》社社长)同志马上接过来说:“虽然他们是落后的,但不要忘记他们是庞大的。”可以说针锋相对到了高潮,从大会到小组会,七嘴八舌,众说纷纭,乱成一团。对这些情况,我事先确实没有想到,自己对文艺工作也缺乏应有的知识和理解,在组织会议、配备力量上考虑不够周到,没有想到知识分子、文化人的思想作风,海阔天空容易自由奔放。没能因势利导,把纷乱的思想引导到主题上去。有的时候自己也缺乏主见,观点往往模糊,这样就对领导起不了主要助手作用。会议拖长时间我是有责任的。赵树理同志就是在那次会议上才认识的。他当时是《黄河日报》副刊《山地》主编,虽然外表像一个朴实的农民,和住过洋学堂的知识分子很不相同,在关键时刻,大家争得不可开交时,他却能起到扭转方向的作用。在大会上,他会突然从口袋里抽出一本木刻小册子,说:“咱们在这里大喊大叫争得面红耳赤的时候,敌人的文化却悄悄上了山,占了咱们的阵地,夺了咱们的群众……大家不信看看这本《太阳真经》。20几年前我还是小孩时,就听周围大人经常读,以后慢慢消失了,农民对它没兴趣了。可是昨晚在房东抽屉里又发现了它,而且是新印的,可见敌人文化已经深入我们中心区了……”说吧,他把《太阳真经》一合,像流水一般,背诵起来,非常熟练!这一触目惊心的事实,给大家很大的冲击。此后又经过领导的努力,才把问题集中起来。最后由中共中央北方局党校校长杨献珍作了总结,中共中央北方局委员、太行军政委员会书记、八路军第129师邓小平政委讲了话,会议才结束。总的来说,大会有一定收获,但不算很成功。会后5个多月,毛主席于1942年5月在延安召集“文艺座谈会”,作了有历史意义的重要讲话,回答了文艺界长期争论的一系列带根本性的问题,阐明了马克思主义文艺理论和党的文艺路线,指明了革命文艺为工农兵服务的根本方向,精辟之至。后来看到这个讲话,我想,如果太行那个会议迟半年再开,会上先学习这个讲话,那效果就会大不相同了。