阜成门六号院

建国以来正反经验告诉我们,民营经济萎缩,只会带来普遍性的失业,民营经济的就业主力作用是无可替代的,离开发展民营经济谈就业,都是不可行的。

(一)

最近去江西共青城,共青城的三代创业者与北京来的朋友们进行了座谈。席间,第一代共青城创业者们绘声绘色地讲述了,1955年98位上海知青来到这里艰难创业的经历,经过三十年的奋斗,终于把这片鄱阳湖边的荒地变成一个初具规模的现代化新城。胡德平同志也讲了从50年代后期到60年代中期,耀邦同志作为团中央第一书记,对解决当时城市青年就业问题,做出的种种努力,可以说青年就业是他这期间最操心的问题,也是当时团中央工作的重心。

这些发言,给我很多启发,也不禁让人思索:1950年代中期本是国民经济大发展的时候,一五期间工业总产值增加了128%,为什么反倒出现了大量城市青年失业问题,甚至比解放前更突出?为什么就业问题以后越来越严重,此后到改革开放,中央一直在为这个问题发愁?从50年代末设立户籍门槛,禁止农村人口自由流入城市,到60年代强制机关分流下放,到文革中的知识青年下乡,实质都是因为城市就业问题一直不能解决,不得不把农村人进城的路堵死,并且把过剩的城市劳动力分流到农村去。

这种局面的产生,里面原因是很复杂的,比如说,跟人口增长率持续很高有关,也跟政局长期不安定有关。但是从根本上来说,还是出在经济体制上,归根结蒂是照搬苏联模式,消灭了一切私有经济,实行无差别的国有垄断下的计划经济造成的。

当然也不是说计划经济就完全不好,它的确有助于落后国家快速完成资本积累,进行工业投资和基础建设,奠定工业化所必备的基础。不仅仅是苏联,就连韩国、中国台湾等后发经济体,也都曾经借用计划手段发展经济。但是在国民经济各个领域无差别进行国有化,实行计划经济,就犯了机械主义的错误。

因为,行政的力量、计划的高效性,并不是在所有领域都应验,比如在国计民生最紧密的商业、贸易、轻工业上,就远远不如私有经济灵活高效。所以,通过三大改造消灭了私人工商业后,社会问题也随之而来:我们消灭了社会自发形成的最有效的物资流通体系后,马上出现了物资短缺问题;我们消灭了私人工商业这个最大的就业容器,青年失业问题也就马上来了。

后者具体来说,以重工业国企大生产为核心的计划经济根本不需要这么多劳动力,当时国家每1亿元投资,重工业只能解决5000个就业岗位,而轻工业、服务业至少可以解决2万个,并且后者利税是前者5倍以上;实行物资配给制后,服务业仅剩下供销社、国营百货或国营餐馆等,本来是作为最大就业门类的服务业,也就不需要那么多人,1952年城镇就业人口60%以上集中于第三产业,到1978年下降到36%,如果剔除公务员和事业单位人员,就业比例则降至25%以下。

所以, 计划体制下的经济发展成为低就业、低利税、低收入的增长,按照1970年人民币不变价格,1952年至1978年全国工业总产值增长了15倍,而城镇就业只增长了不到3倍,财政收入增长了5倍余;职工收入增长则更低,二十五年间仅增加了44%(446元到644元)。经济活动的最真实成果反映在就业和收入上,就业和收入可以说是经济政策成效的试金石,如果不能实现这两个基本需求,就不能说是发展性的增长。

本来建国初期,我们面临一个实现工业化的很好条件,国家安定,人口增长率高,社会各阶层信心十足,经过上百年近代化,积累了可观的优秀企业和企业家群体。如果实行恰当的经济政策和外交政策,这些青年劳动力本是我们宝贵的人力资本和有活力的消费市场,中国也可以实现日本“神武景气”式的奇迹。

但是呆板的计划体制,反倒是让年轻人成为社会的累赘,失业人员积压越来越多。到改革前,全国有返城知识青年1300多万,待分配大中专学生和退役军人200多万,加上留城待业人口320万,一共有失业人员2000余万,而当时城镇劳动力规模约1.15亿,实际失业率达到17%左右。

再以文初所提到的上海为例,三大改造前的1952年,大致21万人没有工作。一五期间,虽然上海工厂总数和工业总产值在急剧扩张,失业问题却空前严峻起来,净迁出人口达58.7万,60年代早期又以下放或青年支边垦荒等形式分流38余万人 (狄菊馨《建国以来上海市人口发展的若干特点初探》);文革期间,上海市又有111万青年上山下乡,累计分流人员超过200万。到文革结束,上海城内有41.6万返城待业青年,同时还有其他各种待业青年、社会闲散人员23万多,社会失业人员至少64万,远远高于解放初期 (谢玲丽《上海人口发展60年》、《上海计划志··劳动力》)。

(1961年-1965年,上海市共有14000多青年以参加共产主义劳动大学等形式,下放分流到江西,该校后来更名为江西农业大学)

北京、天津的情况也差不多。1979年,北京有待业人员40多万,占劳动力总数的12.5%;天津有待业人员38万,占比为15.2%。在全国而言,这三个直辖市经济最发达,人口增长率最低,就业问题尚且如此,其他地方更严重。不能不说, 计划体制对于解决就业问题出现了“系统性失灵”,年轻人毕业即失业是非常普遍的现象,除了一些人可以通过参军或走后门方式,获得较好工作机会,多数年轻人根本得不到有效就业。数千万迷茫转而愤怒的青年,其实成为推动结束文革,实行改革的一个重要基础动力。

(二)

对于当时的就业问题,以及国民经济其他严重问题,大家在解决对策上出现了分歧,相当一部分人认为,计划体制是完美的,后来这些问题是因为违背了那个体制,所谓“拨乱反正”,就是要回归到1957年之前的状态;而少部分先知先觉者,已经认识到计划体制是就业等一系列问题的根源,必须改变这个体制,胡耀邦是其中之一。早在三中全会前的1978年4月,他在中央党校就指出:全世界都是从农村吸引人到城市,只有我们是从城市到农村,这是什么马克思主义? (《胡耀邦思想年谱》,第160页)

如何解决这个问题呢?胡耀邦在1979年6月的全国宣传部门领导吹风会上说:“一说就业,就讲厂房、投资和全民所有制,这不行”。他还举例,宝钢这么大的项目才需要3万工人,而要解决两千万待业青年就业问题,不可能纯粹依靠国企,把人涌向重工业只能是新的“祸国殃民”;过去我们把集体经济、个体经济、服务业搞臭了,现在要给他们恢复名誉,通过这些行业来解决就业问题。对于当时,国家在宣传上把“失业”称为“待业”,胡耀邦对此也非常不以为然,认为没必要掩盖社会矛盾、自欺欺人。 (《胡耀邦思想年谱》,第369页)

这时候,薛暮桥正在写作《中国社会主义经济问题研究》,系统反思计划体制的问题,胡耀邦对薛暮桥的研究很赞赏,专门在中央党校为他提供安静的创造环境。这时候,薛暮桥也关注到当时青年就业难问题,为此提出两条腿走路的设想:一方面支持国有企业扩大招工规模,另一方面要破除对公有制的迷信,鼓励返城青年经营个体生意。 薛暮桥生动地说,过去我们在堵资本主义的后路,其实堵上了老百姓的生路。

对于薛暮桥的意见,胡耀邦极为重视,鼓励他把观点整理出来,后来薛暮桥写了一篇《关于城镇劳动就业问题的几点意见》,耀邦专门安排发表在1979年7月5日的《理论动态》上,并且还请他给在党校学习的省市领导讲讲怎么搞活就业 (《薛暮桥回忆录》,第349页;及笔者对当年《理论动态》编辑组成员沈宝祥教授的采访)。

经过这些思想动员酝酿,1980年胡耀邦担任总书记后,立即主持召开召开全国劳动就业工作会议,提出了“三扇门”就业思路。1981年中央又相继出台了《关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》和《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干规定》(中央42号文件)。这两个文件实现了党在所有制问题论述上的历史性突破,明确指出,一定范围的个体经济是公有制的必要补充,多种经济形式长期并存,是我党的长远战略决策,决不是一种权宜之计;并提出了支持个体经济发展的18项措施,这也是在新中国历史上破天荒的第一次。

(摆摊创业的青年个体户)

受此鼓励,到1983年底全国城镇工商业个体户就达到590万户,解决就业746万人,1987年底,个体户突破1000万,解决就业近2000万,那些无照的自谋生计的商贩更是千万计 (吴敬琏《中国经济改革历程》)。我国就业结构也得到极大优化,第三产业就业容量急剧增加,以商业和餐饮为例,1978年就业人口为923万,到1987年已是3727万。

所以,虽然民营经济在当下经济学解读中,有诸多战略意义,但是 新时代民营经济的产生,却是出于解决就业问题这个朴素愿望。事实也证明,发展民营经济和服务业是解决就业问题的最有效灵丹妙药。这十年全国城镇人口平均每年新增1100万,是新中国前三十年每年增幅(约380万)的近三倍,失业率反而下降到1.8%,达到建国后最低水平。

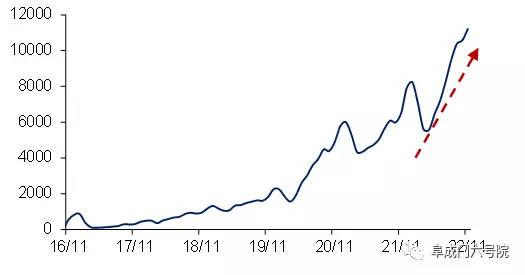

如果把历史视野放宽到整个改革开放的历史时期,从1978年到2020年我国城镇就业人口增加了3.67亿,其占全社会就业人口比重从23%提高到62%。这些增量部分几乎完全是民营经济带来的,到2020年,民营经济为我国就业创造了3.83亿个岗位,而这期间国企就业人数反倒减少了近两千万(从7451万到5563万)。

(1996年以来民企和国企就业岗位数量变化,数据来源:CEIC)

民营经济创造的这3.83亿就业岗位(此外还有外资及港台资本企业创造的2300余万就业岗位),从根本上解决了我国的工业化、城市化问题,同时,还为国企减员增效,提升效益提供了腾挪空间。可以说,没有民营经济发展,就没有中国社会发展的历史性跨越,也没有国企效益的根本性提升。

(三)

再说当下青年就业难的问题。最近关于失业问题讨论很多,有的研究指出,到今年初失业人口已达5000万—6000万,即便是根据国家统计局数据,仅城镇失业人口就达到2600万左右,是2000年来最高水平。尤其是目前16-25岁青年人失业问题严重,2023年一季度,我国参与劳动力市场的青年3219万人,其中失业人数632万人,占比近20%。由于我国缺乏健全的失业登记制度,很难有准确的失业统计,但是我们可以通过几个指标看出现在就业问题的确严重了很多。

第一个是,2018年到2023年,我国新毕业大学生数量增加了337万(821万到1158万),而年新增就业岗位减少155万(1361万降至1206万),如果说2018年可以勉强维持就业平衡的话,那么意味着今年近500万大学生面临无业可择的困境。我国每年新增就业岗位中,约有550万为失业人员再就业,剩余系初次就业人数。2011年新增就业岗位1211万,而当年毕业大学生仅607万,这就意味着可以充分安排应届生;而今年毕业大学生为1158万,预计新增初次就业岗位预计仅有650余万,同样也显示着有500余万的短缺。

(历年高校应届生毕业人数,数据来源:教育部)

第二个是,2019年的省考、国考和考研报名人数分别是246万、138万和290万,而2023年度这三类考试报名人数分别约是520万、250万和474万,总数增加了570万。以考研为例,从2005年报考人数突破100万,长期维持在150万左右,说明应届生总体就业岗位供应充足,但是从2016年突破200万后,每年增幅都在20%左右,仅仅用了5年就突破400万,创1998年研究生扩招以来最大增幅。这也意味着,市场就业岗位缺口扩大了数百万,青年人不得不向“体制内”寻找出路。

(历年国考、研究生考试报名人数,图源:招商证券)

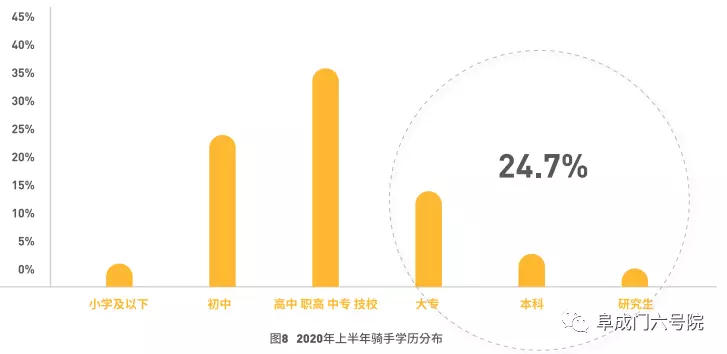

第三个是,接受过高等学历的人纷纷涌向滴滴司机,美团、饿了么骑手,肯德基、优衣库柜员这些传统的中等学历人员就业岗位。以美团骑手大专及以上学历变化为例,2018年占比为15%,其中,本科3%,硕士1%,这个比例2020年上升到24.7%、5%和3%。虽然2021年之后美团不再发布骑手学历构成比,但是骑手中拥有本科以上学历的越来越多,是显见的事实。至今年初,各平台骑手增加到1700余万,美团骑手平台日注册量最高峰期达每天2万人。这也说明,由于“白领”岗位供给减少,大量接受高等学历的人员不得不下沉到“蓝领”岗位。

(2020年上半年美团骑手学历组成,数据来源:《美团2020年上半年骑手就业报告》)

以上指标无一不显示着,今年无疑是自从2000年国企改革三年攻关完成后,就业形势最严峻的一年,城镇就业供给第一次出现收窄,而年轻的Z世代,随着学历结构和生活观念完全发生了变化,他们几乎毫无例外地会选择在城市就业。 通过以上粗略估计,光是对高校应届毕业生来说,目前就业总供给与总需求之差,每年就达300万-500万,此外还是在职青年的被裁员问题。这些就业难现象,现在看是经济问题,如果不能解决,积累个三五年就会酿成社会问题。

(2021年以来,社会净增就业量陡降,数据来源:北大国发院卢锋团队:《疫情期就业困难或显著低估——近年我国城镇新增与净增就业反差透视》)

那么这些就业难问题是何种原因引起的呢?当然跟疫情、国际经济形势不好都有关,但是根本还是民营经济形势下滑导致的。最近三年,在多重因素影响叠加下,科技、金融、教育、文化娱乐、酒店餐饮类民营企业普遍出现了较大困难,而这些又都是青年人就业最为集中的领域,因此,就业形势顿时不乐观起来。

宏观方面来说,我国民企增加值的GDP占比仅去年就下降了1.6个百分点(62.1%减少到60.5%),创1992年来最大跌幅。微观方面来说,根据国家市场监管总局披露,2018年注销的企业数量为181万户,2021年则增加到349万户。虽然2022年注销情况没有披露,但是从一些地方数据看,更是加剧趋势,比如去年上海市企业注销总数超过28万,约占总数的10%,其中微型企业注销率达19.9%,而2018年注销比例为6%;广州注销企业15万户、占总数的8%,其中小微企业注销率14%,2018年比例为7.4%。

(近三年全国企业破产案件数量陡增,来源:全国企业破产重整案件信息网、海通证券)

又据BOSS直聘最近发布的2022年年报, 2022年度付费企业客户从一季度末的410万,减少到年底的360万,净减少50万家;而活跃求职用户数量则增加了650万(2440万到3090万),同比增长26.6%。这意味着劳动力供给在急速加大,而部分企业倒闭或停止招新,就业难度越来越大。

当然国企和政府在经济困难时刻,可以发挥挑大梁作用,但是全国在职财政供养人员才有4660余万,加上国企及国有控股企业就业人员也就是勉强超过一亿,即便政府和国企扩编,顶多安置一两千万失业人口,并且随之又会带来机构臃肿、企业低效等问题,所以,这个途径只能是饮鸩止渴。也可以分流部分青年到农村,支持乡村振兴,但是农村经济规模有限,全国农业总产值只有1万亿美元左右,也就是相当于10个华为的营业收入规模(或3个中石油、7个半京东),所以,农村顶多能安置一两百万大学生。

就最近十年情况看,每创造占全国1%的GDP,民营企业创造的就业岗位是国企的3-3.4倍左右(2020年分别约636万和185万)。并且国企由于集约化大生产特性,单位产出所创造就业岗位仍有下降趋势,2010年至2020年间,国企创造的就业岗位总体减少947万,约占总数的14.5%。从2015年至2020年,每增加100亿固定资产投资,民企可以增加12.4万个就业岗位,而国企为负数。 (以上综合历年《中国统计年鉴》,以及陈永杰、张春霖的研究)

总归 , 解决就业问题还得靠发展民营经济,给予企业良好营商环境,让民营经济在稳定发展中,释放更多的就业岗位,别无其他途径。 民营经济的就业主力作用是无可替代的,离开发展民营经济谈就业,都是不可行的; 就行业结构来说,以数字经济为代表的服务业则越来越重要,现在年轻人就业半数以上与数字经济有关,创造了近2亿就业岗位,离开发展数字经济和服务业谈就业,也是很难做到的。

当然,我国民营经济问题也很多,绝大多数民企的历史不超过30年,他们的管理必然会有这样那样的问题。现在很多人对中央的鼓励民营经济政策不理解,尤其是很多年轻人觉得应该消灭资本、消灭民营企业。这种观点是只看到次要矛盾,而没有看到主要矛盾,就像家里的牛不听话,你不是要杀掉它,而是驯化它,你如果杀掉了就没有人给你耕地了。

所以,我们的经济目标应该是形成一个政府、企业、个人之间稳定的、互惠的、共赢的机制,通过健全法治、社会保障、税收等制度规范企业,而不是消灭了之。 民营经济是就业根本,如果民营企业没有了,多数就业岗位也就没有了,皮之不存、毛将焉附?从政治角度来讲,它更是实现社会稳定的减压阀。

尤其是,由于近三年高校大幅扩招,到2026年新毕业高校学生将比今年进一步增加三四百万, 届时就业问题将会更严重,如何通过鼓励民企发展,创造就业岗位,迎接接下来更为气势汹涌的就业潮,应当是我国当下经济政策的重中之重。