张琴秋是我国著名的女革命家,红四方面军的主要领导人之一,被称为“红军唯一的女将领”。新中国建立后曾任纺织工业部副部长。本期刋发张晓川写的有关张琴秋系列文章之三。

——编者按——

Op2,1924年春张琴秋致沈择民的信

手书及书报均已收到,不胜感激。阅读大札及《新青年》等书,茅塞顿开,琴亦以为妇女如欲冲破黑暗,解脱桎梏,必须自身在经济上谋求独立,争取人的权力,如附属于家庭属于男子,则决不能逃出苦海,获得自由。要争取独立生活,惟有求学生存之本领,但仅由妇女奋斗,则人微力薄,难以奏效,还必须联合其他各阶层人士,共同奋斗始能达到目的。关于我之求学问题,家中引起轩然大波,近因家庭经济日益拮据,兄嫂对我拟出外求学,意见甚大,认为女大当嫁,外出求学徒然费钱财,想必引起外界议论云云。家父封建思想严重,闻兄嫂之言更出面阻挠,家母虽支持,但无能为力,至于琴则坚决抵制封建买卖婚姻,坚持赴沪攻读,以求能独立生存争取做人权利,决不妥协!望先生有以教我,有以助我一臂之力为盼,专此即请近安。

据杨之华的叙述,张琴秋是1923年考入上海大学的,这是她们的初次相见“……听说上海有一所大学,是共产党培养革命干部的学校。这个消息像一线曙光,给我带来了希望,我决定去投考上海大学,于是又来到上海。

1923年寒假中的一天,我愉快地走进了闸北青云路庆云里。来投的男女青年,已经把这座破旧的里弄房子挤得满满的了。我挤进人丛,找了一个空位子坐下来。坐在我身旁的,是一位和蔼可亲的姑娘,后来知道她就是张琴秋同志。从大家兴奋的谈话中,我知道投考的学生来自全国各地。他们当时抱着各种不同的志愿,但是后来很多人都成为我们亲密的同志和战友。”(杨之华《回忆秋白》)。

有说上海大学是共产党办的,也有说是国共两党合办的,那么上海大学是怎样的一所学校呢,丁玲在《我所认识的瞿秋白同志》一文中讲道了瞿秋白向她介绍的上海大学:他对我们(丁玲与王剑虹)这一年来的东流西荡的生活,对我们的不切实际的幻想,都抱着极大的兴趣听着、赞赏着。他鼓励我们随他们去上海,到上海大学文学系听课。我们怀疑这可能又是第二个平民女子学校,是培养共产党员的讲习班,但又不能认真地办。他们几个人都耐心解释,说这学校要宣传马克思主义,要培养年轻的党员,但并不勉强学生入党。这是一个正式学校,我们参加文学系可以学到一些文学基础知识,可以接触到一些文学上有修养的人,可以学到一点社会主义。又说这个学校原是国民党办的,于右任当校长,共产党在学校里只负责社会科学系,负责人就是他和邓中夏同志。他保证我们到那里可以自由听课,自由选择。施存统也帮助劝说,最后我们决定了。

丁玲与王剑虹(左)1923年夏,丁玲与挚友王剑虹在湖南常德。图片注解,选自《丁玲全集》一卷

郑超麟:上海大学是没有在北京政府立案的大学,那些贵族大学学生看不起它,称他为“野鸡大学”。功课的确是不认真的,青云路校舍尤其简陋,学生外省来的,比江浙来的更多些,尤多四川,湖南一带的学生,总之这是勤工俭学的缩影。此次革命下层干部中,上海大学学生占的成分,正如北伐军下层干部中黄埔军官学校学生占的成分一般,黄埔政治教官里面而且有几个上海大学学生,例如欧阳继修。所不同的,就在黄埔学生的军事知识确实是从学校学来的,上大学生的政治知识则不是从学校学来的,至少不是从正式功课学来的,而是从课外的活动和研究学来的。除了李季以外,其他的共产党教员都是敷衔塞责。李季译了《通俗资本论》,作为讲义,我们则说明不编讲义,上课以前也未曾有好好的准备。学生如果从我们得到什么益处,那么得自正式功课的少些,得自课外研究性的和纪念节的讲演,更多些,因为对于这些讲演,我们多少预备一下。彭述之不久连三年级功课也交给我了。以后李汉俊来,我也交出了一切功课。但李汉俊教了二三个月就走,社会学仍旧由我担任,直至上海大学被封闭时候。《郑超麟回忆录》

郑超麟:“上海大学,校长于右任挂虚名,他本人同情左派;总务主任邓中夏(即仲懈),社会学系主任瞿秋白,教授施存统,张太雷,恽代英,彭述之,蒋光赤等是左派;中国文学系主任陈望道同情左派,但英文学系主任何世桢则是右派。各机关斗争,左派都占上风,因为右派是些旧人物,本身还没有团结,没有一个中心领导机关,重要的,又没有群众。他们气愤极了,只好用殴打手段。我未到上海前,他们已经打了邵力子;我到上海十几日,他们就打死上海大学学生黄仁。这日是双十节,上海天后宫开纪念会,主席是喻育之,秘书或其他职务是童理璋,都是国民党右派。台下,上海大学学生(注:全国学生总会主任郭寿华)提出一个什么意见,童理璋喊打,于是有手臂刺花的大汉多人打伤了十几个上大学生,当日伤重死了一个四川人黄仁。中央主席团恰巧在我的工作桌子上开会,陈独秀尚未来。一个人怒气冲天跑了来,报告天后宫打架事情。这人是施存统。”(《郑超麟回忆录》)

图:上海大学被封后,在师寿坊(现青云路107弄)的临时校址。图片注解《五卅运动史料第一卷》

但上海大学的建校是由偶发事件所致,学生起了很大作用。上海大学的前身是东南高等专科师范学校。创办人校长王理堂(安徽人),校址在闸北青云路,各科虽都有课程名目,但无教师,即或有之,亦都不称职。故学生对学校不满,校长王理堂反带着学生缴的学膳费去日本东京留学,这就使同学们忍无可忍了。

一九二二年十月“双十节”后,学生假伙食公开帐目问题发难。由学生十人团议决在陈独秀、章太炎、于右任三位先生中欢迎一位来当校长,办一所革命大学。全校同学大都支持,推选周学文、汪钺、程嘉咏三人为总代表,随即分工,先监视校务长陈勋武、会计汤石菴两个创办人。

得知陈独秀的行踪不定,章太炎在苏州消极,于右任住上海黄河路大铁滨,并了解到邵力子先生与于氏关系密切。周、汪、程三人去找邵立子先生,请予支持。邵立子表示同情,并答应劝说于右任。于是又去见于右任,陈述原由,于右任虽愿意支持同学们,但经费困难。

学校里,陈勋武逃出活动,陈即以学校名义在各报登载启事,诬蔑周学文、汪钺、程嘉咏三人,是被学校早已开除了的,现仍假学校名义在外招摇撞骗,学校概不负责云云。会计汤石菴也曾深夜图逃,被同学当晚追回,并和他清算膳费帐目,收回一部分现金,始予自由。

经周、汪、程三人奔走求援,于右任征询周、汪、程意见,谓东南高等专科师范学校校名,字既多又狭隘,拟改为“上海大学”。周等非常兴奋,当即取纸请他书就,做好牌子挂在学校门口。陈勋武既气又恼,雇用了几十个流氓冲入学校,要驱逐周等三人出校。适周等已外出,流氓即将“上海大学”校牌拿跑,激起众怒,全校师生即以长板凳为武器进行反击,流氓见势不好,只得丢下校牌而去。(程永言,即程嘉咏)

同学们都要求校长必须到校一次。于是于右任于1922年10月22日来校讲演。早晨,由程嘉咏陪同于右任、邵立子以及王伯察先生乘临时雇用的汽车到北火车站。同学们列队奏乐冒雨欢迎,同学们衣服都湿了。到校时,立即召开欢迎会。于右任特别指出:见在雨中的同学们精神奋发,很受感动。又说他少年时代,曾做过小鞭炮竹,今后要制造炸弹、地雷,不仅在中国落地开花,还要炸得全世界开花结果等等。(程永言文)同学们热烈鼓掌。最后,由程嘉咏致简单答词,即呼口号送别于右任、邵立子两先生。自此之后,同学们皆认于、邵为正副校长。东南高等专科师范学校一变而为东南革命最高学府上海大学。次日,上海中外各报都载了闸北“上海大学”学生欢迎于右任、邵力子出任该校校长等消息。

1922年10月23日《民国日报》发表《上海大学启事》:“本校原名东南高等专科师范学校,因东南两字与国立东南大学相同,兹从改组会议议决变更学制,定名上海大学,公举于右任先生为本大学校长”

如果将上海大学学生中的名人及英雄烈士名单及事迹列出,是得用很大的篇幅,所幸已出版两本了介绍上海大学的书籍,胡申生的《从上海大学走出来的英雄烈士(1922-1927)》和张元隆的《上海大学与现代名人(1922-1927)》择几位简略介绍:有后来与张琴秋同在红四方面军工作的蔡威、许继慎,许继慎是从上海大学去广州上黄埔军校的。有张琴秋从上海大学到莫斯科中山大学的同学有王稼祥、秦邦宪、杨尚昆,这三位同学从苏回国后到了江西苏区,红二军团的领导人之一关向应也曾是上海大学到莫斯科中山大学的学生。

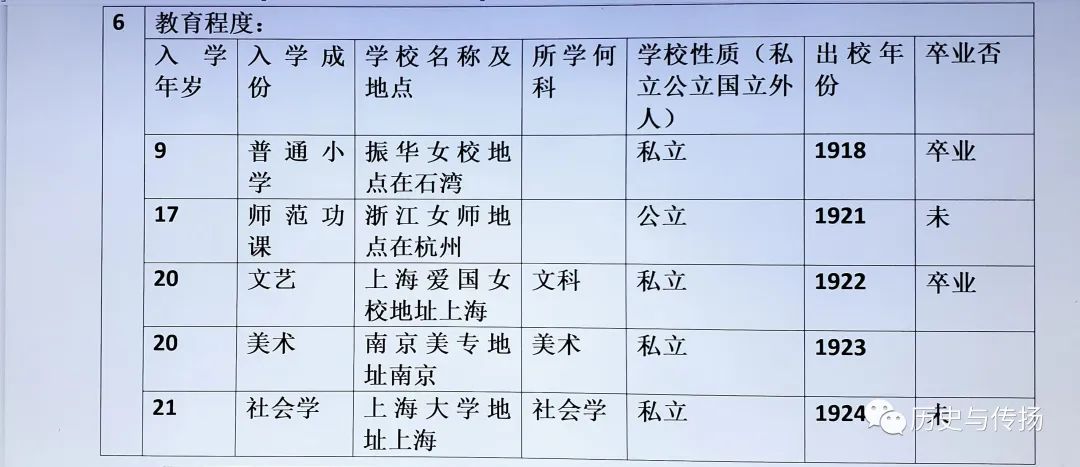

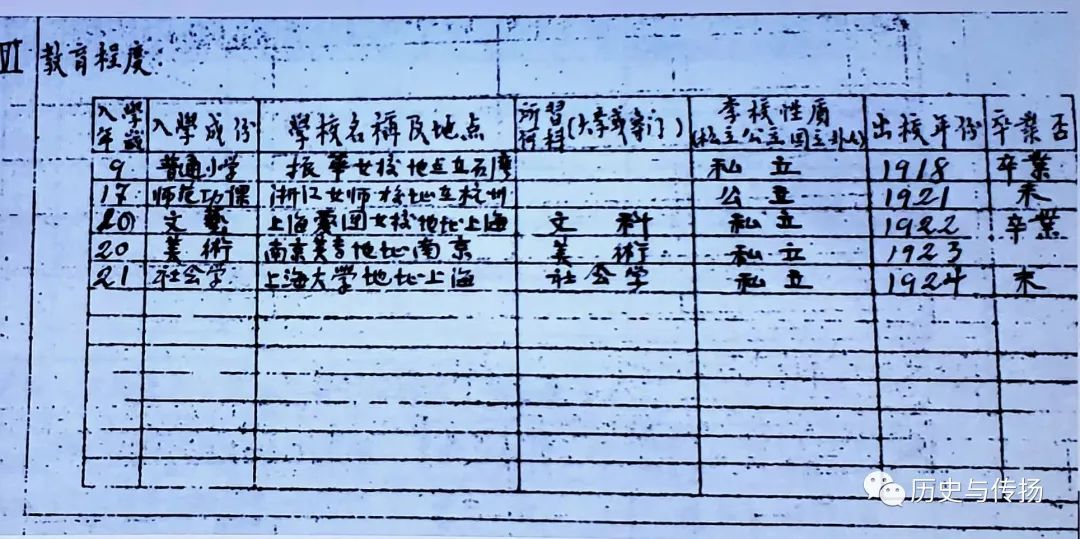

张琴秋旅莫中国共产党支部和中国共产主义靑年团支部党员团员调查表:(第6项教育程度)刘競英提供

在调查表第20项,来俄前对于主义曾读过何种重要著作及书报:有王一飞的《新社会观》。后来张琴秋1925年11月24日去苏联中山大学留学,她在填写入学履历里讲道了在上海大学的学习:“来苏联之前,虽在上海大学学习,但政治理论素养较浅,政治学和经济书籍只读过瞿秋白的《社会科学讲义》、《新社会观》、《马克思主义浅说》和中国共产党的报纸和杂志,认识一些社会主义的领导人。1925年10月,上海党组织派我赴莫斯科学习,因为在过去的工作中我强烈地感觉到理论知识的缺乏,这对工作也造成了影响。”(格拉西莫娃,张琴秋个人档案,俄罗斯国家社会政治历史档案馆495-225-1249。摘自管玉红的论文《赴苏留学对红军女将领张琴秋的重要影响》)

张琴秋的社会学系,除上课外多参与社会活动及政治运动。张琴秋曾去平民学校教课,参加了“上海女界国民会议促成会运动”“及五卅运动” 等社会活动。

杨之华:“在学校里,秋白是一位有威信的导师,也是党组织的负責人之一。追求进步的同学们,都愿意和他接近,把自己的希望、苦闷、因难和问题告诉他,希望得到他的帮助。他也经常主动地找同学谈话,了解他们的思想、学习、工作以至生活情况,帮助解决问题。当时社会学系的绝大多数同学都参加了组织和发动工人、学生、妇女、青年进行斗争的群众工作,碰到什么运动,他们不分白天黑夜地忙着,很少能顾到书本。在这种情况下,有些同学认为工作这样紧张,应该把学习放下来;而另一些同学和个别教师则认为学生的任务就是读书,不应该参加社会工作而荒废学业。这样,就对学习和参加社会工作的关系问题发生了争论。在一次讨论会上,秋白详细地解释了为什么革命学校的教学方针和革命青年对待学习的态度,都应该贯彻理论联系实际的原则。他说,书是要读的,但不能死读书,因为书不是为了代替你思想而写的,而是帮助你思想而写的,学习革命理论是为了指导革命的实践;一边学习,一边参加实际工作,有助于领会革命理论、改造思想和取得实际经验。

经过这次讨论,大家提高了认识,能够正确地对待学习和工作了。我们注意钻研书本上的和实际工作中的问题,自己解决不的,就去请教秋白和别的革命教师。他们总是很乐意地帮助我们,有时还指导我们看有关的书。这样,大家的进步就比较快。”(杨之华《回忆秋白》)

茅盾夫人孔德址的弟弟孔令俊(孔另镜)也从老家乌镇来到上海,茅盾介绍他到上海大学中文系读书,孔令俊在同学中结识了戴望舒和施蛰存,他们三位后来都在文学界发展,施蛰存是二十世纪初“新感觉派小说” 的代表人物,写了很多短篇小说:《将军底头》《李师师》《梅雨之夕》《善女人行品》等等。施蛰存在上海大学读书时,上课坐在丁玲的后面,他后来在怀念丁玲时写有:“六月青云同待讲,当时背影未曾忘。”的诗句。

“上海大学这时设在中国地界极为偏僻的青云路上。一幢幢旧的、不结实的弄堂房子,究竟有多大,我在那里住了半年也弄不清楚,并不是由于它的广大,而是由于它不值得你去注意。我和王剑虹住在一幢一楼一底的一间小亭子间里,楼上楼下住着一些这个系那个系的花枝招展的上海女学生。她们看不惯我们,我们也看不惯她们,碰面时偶尔点点头,根本没有来往。只有一个极为漂亮的被称为校花的女生吸引我找她谈过一次话,可惜我们一点共同的语言也没有。她问我有没有爱人,抱不抱独身主义。我说我从来没有想过这个问题,现在也不打算去想。她以为我是傻子,就不同我再谈下去了。

我们文学系似乎比较正规,教员不大缺课,同学们也一本正经地上课。我喜欢沈雁冰先生(茅盾)讲的《奥德赛》、《伊利阿特》这些远古的、异族的极为离奇又极为美丽的故事。我从这些故事里产生过许多幻想,我去翻欧洲的历史、欧洲的地理,把它们拿来和我们自己民族的远古的故事比较。我还读过沈先生在《小说月报》上翻译的欧洲小说。……”

杨之华:“当时学生之间彼此有一些偏见,社会学系的看不起文学系,特别是英文学系的同学,说他们是贵族、少爷、书呆子;而后者则反唇相讥,说前者是“挂名学生”“空头革命家”。秋白和别的同志发现这个问题后又对我们进行了教育。秋白对社会学系的同学说:你们应该首先打破成见,不要自以为进步而看不起人家,而应该主动去团结人家。革命靠少数人是不行的,应该带动广大群众去干。文学系也有要求进步的同学,你们应该积极帮助他们,培养发展党团员。秋白还教育我们不要轻视文学,指出文学有无产阶级的文学,有资产阶级的文学,无产阶级的文学对革命是有推动作用,要我们去听听文学课。秋白又对文学系的同学说:在阶级社会里,文学是有阶级性的,学文学的人应该有革命的立场,不能脱离政治。经过秋白和别的革命教师的教育,各系同学之间的门户之见逐步消除了,彼此在一起进行座谈或联欢,文学系的同学参加社会工作的也多起来了,在他们中间也发展了不少党团员。”(杨之华《回忆秋白》)

杨之华与她的同学们:“…后来很多人都成为我们亲密的同志和战友。”。而张琴秋与杨之华成为了一生的同志和朋友。

1950年春,茅盾夫妇与杨之华(左二)、张琴秋(左三)在颐和园。图片注解,北京茅盾故居。

往期回顾:

《张琴秋在上海》之五

《张琴秋在上海》之四

《张琴秋在上海》 之三

《张琴秋在上海》之二

《张琴秋在上海》之一(增补版)

原文始发于微信公众号(历史与传扬):《张琴秋在上海》 之三