抗战史上有一支部队被林彪誉为“攻虎”,是黑土地上的“五虎师”之一。这就是东野6纵17师,后来的43军128师。但它的组成其实非常复杂,学生、逃兵、土匪……,能把这样复杂的人群训练成“五虎师”之一的就是开国中将杨国夫。杨国夫将军能打仗会带兵,还曾因在抗战时期优待俘虏在逝世后受到日本人祭奠。洪学智上将多次讲道:“杨国夫抗日战争时在山东是夏伯阳式的人物,是老同志,战功显著。”

开国中将杨国夫(1905-1982年2月4日)

杨国夫,安徽省霍邱县人,1905年出生于一个穷苦农民家庭。1927年冬,他在姚李庙南黄油坊帮工时参加农民协会。1928年1月,他投身无产阶级革命事业,任大别山区地下党组织秘密交通员,并加入了中国共产主义青年团,1930年转入中国共产党,历经数十年革命,1955年被授予中将军衔。

黑土地上的“五虎师”之一

1937年,黑铁山起义爆发。一年后,杨国夫来到山东。当时,起义军的一部分由当地士绅马耀南率领,杨国夫成为马耀南的副司令。

当时的部队组成极其复杂,有进步的学生和农民,甚至有国民党的逃兵,还有一些地方“土匪”武装。把这样一支队伍带成一支能打得过日军的军队无疑是个挑战。

马耀南

然而,杨国福不怕困难。他与被国民党拉拢的马耀南长谈,坚定了他把队伍打造成“强大抗日武装”的信心。1938年10月,杨国夫带马耀南加入中国共产党,成为一名抗日军人。

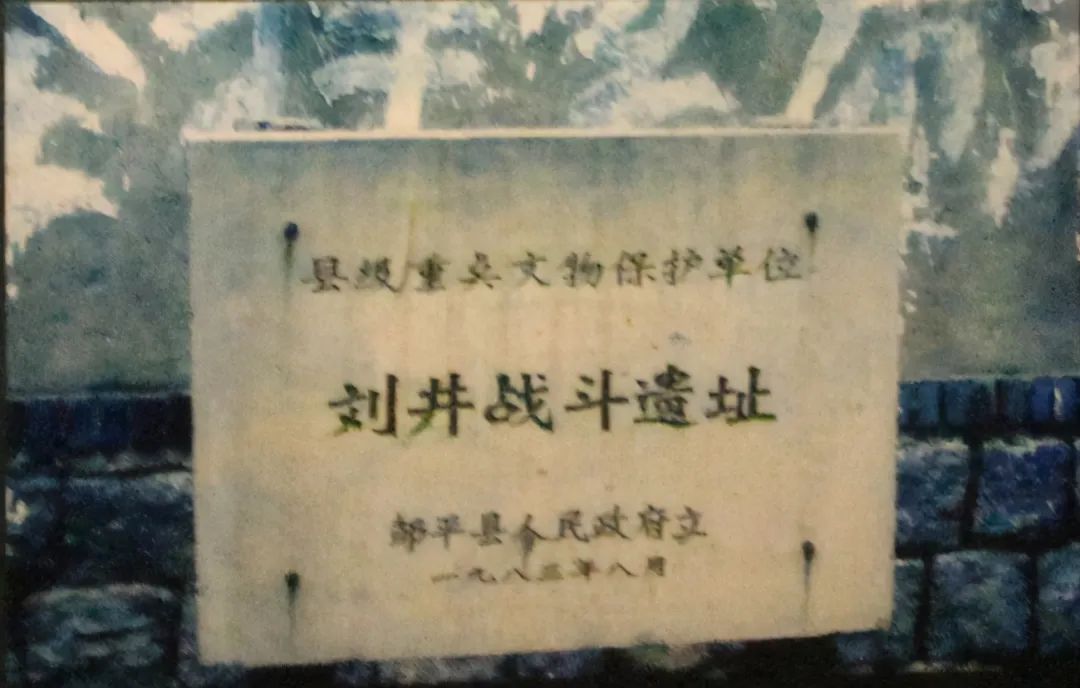

期间,两人一起领导了一场重要的战斗——刘家井子战斗。1939年6月6日拂晓,日伪军3000余人,由邹平以北之九户、魏家桥、青城等地出动,突然将山东纵队第三支队机关及所属第7、第10团和特务团两个营等部包围在刘家井子及其周围村庄。第三支队司令员马耀南、副司令员杨国夫当即决定,依托各村有利地形进行抗击,待机突围。日伪军在炮火掩护下,向八路军轮番进攻。八路军多次击退日伪军的冲击,顽强地坚守阵地。战至16时,第3支队留少数部队担任掩护,主力部队经吴家隐蔽转移至刘家井西南4公里以外地区。次日,日伪军又从邹平、长山、周村、张店、章丘等地调来4000余人进行合围。第3支队为保存有生力量,经奋力抗击后,分路突出包围圈。这次战斗共歼日伪军800余人,八路军伤亡300余人。

不幸的是,当年7月21日,部队转移到桓台县牛旺庄,马耀南在一场与日军的突围战中牺牲。马耀南牺牲后,杨国夫继任司令员,逐渐把这支以鲁中农民为主的地方武装发展成为一支能与日军抗衡的不可战胜的主力部队。

杨国夫与战友合影

解放战争爆发后,这只部队一分为二,杨国夫带领一部分士兵夺取东北,在杜、陈诚、魏等著名国军及其美国武装面前立于不败之地,这就是东野6纵17师,后来的43军128师。林彪说它是“成立时间短,攻坚力最强的部队,”每每在攻城最艰巨的时刻,128师总是攻城拔寨,所向披靡,战无不胜。后来,杨国夫的部队被林彪誉为“攻虎”,成为黑土地上的“五虎师”之一。另一部分留在山东的士兵,在开国上将宋时轮的率领下发展为华野十纵,后来的28军,成为了解放军防御最顽强的部队之一。国民党一些高级将领评价:“排炮不动,必是十纵”!

一个以最能“攻坚”著称,一个以最能“防御”著称,这就是杨国夫来到山东鲁中后,对一支农民武装的重大贡献。

逝世后竟有群日本人前来祭奠

1982年2月4日,杨国夫将军因病去世。消息传到日本后,一群日本人远涉重洋,专程来到山东济南祭奠他,出现这一幕的原因还得从抗战时期说起。

抗战爆发后,杨国夫受组织派遣,前往渤海地区组织敌后武装,领导了著名的黑铁山起义,创建了渤海抗日根据地,率部转战冀鲁边区,多次粉碎了日伪军的进攻。

抗日战争时期,日本侵略者深受“武士道”精神毒害,极少有日本士兵投降。当年平型关大捷,击毙日军一千多人,却未能抓获一个俘虏,让林彪感觉很不可思议,说:“我原来还想多抓些日本俘虏,拉到太原街上示众,结果一个也没抓到。”

因此,对很多八路军将士来说,击毙日军不算本事,能抓到日军俘虏才算厉害,要是能成功改造这些日本俘虏,那更是了不起的事。而杨国夫将军就非常成功地感化了几十名被俘虏的日军官兵。

杨国夫对俘虏进行教育

刚开始时,这些日本战俘也是拒不投降,对我军优待俘虏的政策拒绝接受,甚至出现了绝食求死的现象。面对这种情况,杨国夫不仅耐心地开导,还以实际行动来突击这些日本战俘的心理防线。

当时,根据地条件非常艰苦,又受到日伪军的残酷扫荡,缺衣少粮,很多部队都靠挖野菜、草根充饥,但杨国夫却千方百计地给这些日本战俘弄来一些大米、白面,而且还按时给他们发放烟卷,甚至有时候杨国夫还给他们提供“肉贴”,吩咐军区小灶将弄来的猪肉给日本俘虏改善伙食。日本人也是人,面对杨国夫这样无微不至的特殊照顾,这些日本战俘也渐渐被感动,很多人都开始渐渐转变对这场战争的看法,不再整天叫嚷着为天皇效忠,而是接受了我党的思想,加入到了反法西斯阵营。

1942年,杨国夫成立了“在华日本人反战同盟山东清河区支部”,利用这些日本战俘的优势,深入日军内部进行反战宣传,揭露日军的侵略行为,有的甚至在战场上直接对日军官兵喊话,对瓦解日军的战斗意志起了很大的作用。

抗战胜利后,“在华日本人反战同盟”的成员大都安全返回日本,还有一部分参加了解放军,继续为中国人民的解放事业献出绵薄之力。

据统计,在抗日战争中,八路军共俘虏日军官兵5096人,新四军俘虏2022人,所有被俘的日军官兵都受到了我军的优待,很多日本兵回国很多年后,都不忘八路军、新四军的恩情,对我党我军的优待政策感激涕零。而当年被杨国夫俘虏的那几十名日本兵,更是和杨国夫结下了深厚的友谊,中日邦交正常化后,经常有日本人赴山东济南拜访杨国夫将军,感谢他当年的再造之恩。

在济南工作18年,兢兢业业

新中国成立后,杨国夫被调任到山东,担任了济南军区副司令。成为杨得志的副手。或许杨国夫也没有想到,他这一干就是十八年。

1975年,杨国夫将军在南京长江大桥。

担任济南军区副司令员时,杨国夫主抓军区后勤、国防动员工作,后来又负责初期三线军工建设。他要决定一件事,特别注重第一手资料的收集,许多事情他都要亲自到现场查看,到现场了解情况。一些山东老军工人说过,当年在勘查军工厂址过程中,由于交通条件有限,道路崎岖,坎坷不平,有的山沟连汽车也无法通行,将军和后方建设指挥部工作人员及专家们只能步行前往,经常不能按时吃饭,馒头咸菜当午餐,吃凉饭、喝山沟沟的凉水司空见惯。杨国夫将军那时已年近六旬,和大家一样没白没黑地钻山沟。同行的同事都心疼他,他总笑着说:“这算什么,比战争年代条件好多了。”就这样,为了山东小三线军工建设,将军的足迹踏遍沂蒙、泰莱山区……

杨国夫将军(左)

1975年,杨国夫担任济南军区顾问。后任山东省政协第四届委员会副主席,直到逝世。

杨国夫将军在山东战斗、工作了32年,他对山东非常有感情。1985年,山东人民出版社出版了他的遗著《战斗在清河平原》。该书由徐向前元帅题写书名,洪学智上将作序。在该书的结尾,杨国夫写道:“清河、渤海平原,我的第二故乡!”

本文系《祖国》杂志社李令佳据相关资料编辑整理,转载请注明来源。

原文始发于微信公众号(祖国杂志):他所带部队被林彪誉为“攻虎”,逝世后竟有许多日本人来祭奠