(接上篇)

?

1942年的冬天是很难熬的。漫漫长夜,辘辘饥肠,做梦都在吃东西。早晨起床,哪个同志嘴上有羊毛,一定是夜里精神会餐了。那年被套损失较多,冬天没有棉花补充就以生羊毛代替。晚上入睡,被头捂在嘴边和咕咕叫的饥肠呼应,很容易诱发吃东西的美梦,羊毛就是咀嚼被头留下的。

1943年的情况更为严重。为了保存革命有生力量,使我们这批“红小鬼”、“小八路”多学点文化科学知识,以迎接抗战胜利新时期的到来,继抗大总校部,上干科调回陕北后,党中央、中央军委又决定把几个战略区的陆军中学调回陕北。

1943年10月开始行动。按预定的路线,要过几道封锁线,集体行动有武装部队掩护,没有一夜走百数十里以上的体力,是难以完成任务的。这样我们六七个有病、身体虚弱的同志就第一批被留了下来,待住院养好身体后再走。

经过两天跋涉,第三天一早,我们来到沙河西部山区一个不算很小的村子里,这就是太行第六军分区的医院。这个村有两个大院,伤病员住得满满的。重的躺在屋子里,轻的在外面遛达,还拿着碗筷。原来是早饭还没有吃,伙房大锅水在开着,没有粮下锅,出去搞粮的事务长等同志还没有回来。快到中午了,事务长只搞回几十斤黑豆和几十斤板栗。清水煮黑豆,加上一点板栗,两餐合一顿,将就过去。

医院对接受我们七八个能走动的病号感到为难,我们也觉得留在这里不是办法,留下来只能帮他们找粮食,帮助照顾重病号,为此决定分散,各回原部队就食就医,身体养好后再个别赴延。

我回到涉县王堡,经师政介绍到辽县隘峪口总医院。此时,师领导机关已同十八集团军总部机关合并,原来师机关一部分成立了太行军区,李达参谋长任司令员。

把文化学习的主课学得更好一些

用三年左右的时间,把初中乃至高中部分课程学完,以迎接抗日战争胜利新时期的到来,以适应我军建设新的需要,这是党、军队交给我们的战略任务。而我们完成任务的客观条件,又是在敌后抗日战争非常困难、非常严峻的“黎明前的黑暗”时期,我们能完成这一光荣任务吗?我们的回答是肯定的。办法是扬长避短,充分发挥集体和个人的优势。

虱子多了不怕痒,困难多,持续时间长,习惯成自然,困难也就不困难了。比如没有课堂,夏天在绿荫树下或打谷场上上课,冬天,在破庙、祠堂或羊圈里上课;没有桌椅,背包就是凳子,双腿收拢,膝盖就是桌子;没有纸张,就以土制纸代之;没有笔,就用弹壳、铁皮磨制蘸水笔;每个班都制作沙盘,用以代笔纸演算,等等。这些,在当年都是习以为常的事,并不觉得这些还叫困难。

我们的集体优势很多,反映在完成学习任务方面突出的是:

一是共产党人、革命战士的事业心、责任感和在执行任务中勇往直前、不讲价钱、不打折扣的拼搏精神。诚然,在入校之初,在困难面前,也有同志想打退堂鼓,不想学习,想回部队。但小道理终归要服从大道理,何况学校还有强有力的政治工作。这样,我们这些“红小鬼”、“小八路”的学习积极性始终是很高的。外表上这些人并没有多少青年人的“潇洒”,但做工作,讲学习,却是个个生龙活虎,不甘落后的。

二是革命军队互相帮助共同进步的集体主义的思想品质和传统。那时,大家感到真正的困难和苦恼是时间。有了这一认识,我们就挤出了许多时间。在反扫荡的深山密林中,我们可以组织读书、讨论、复习,讲历史故事;在行军路上,可以“瞄三角”,即每次由一个同志出三个单字,练习组词造句,边走边议边评,我们借用射击练习的“瞄三角”称这种学习方法为“瞄三角”。在皓月当空的夜晚,在节约灯油的暗室中,时间都可以得到充分的利用。每个同志在每门课程,每次考试中都各有所长,各有优劣,但总体水平都能达到及格以上的成绩。

扬长避短,发挥个人优势,走密切联系实际的学习道路,对个人的学习进步,可取得事半功倍之效。而个人的长短,又是每个人在特定的历史条件和社会实践中形成的。

我上小学时,家乡还是学堂和私塾并举的时代。从趋势上讲,学堂已是主流,从人们的观念上讲,还是偏重读私塾。我启蒙时上学堂,读了一册“人、刀、口、手、尺”的识字课本后,家里就把我转到了一个本族的私塾去读。从《百家姓》《三字经》《千字文》《名贤集》《四言杂字》《必须杂字》(带有农家生活、农业常识的识字课本),等等,一直读到四书中的《论语》、《中庸》、《大学》之类。快该上高小了,又转回学堂,数学的加减乘除我这时才刚刚接触。

一步跟不上,步步跟不上,整个高小,我的数学主课都是在非常困难、非常苦恼中混过来的。这样就形成了我的一个很大的缺憾,没有数的概念,没有数的思维,接受理科方面的知识常常很窘,一筹莫展。现在的孩子即使出了偏差,靠家庭辅导可以校正,在我那时就不行了,父亲没有上过学,跟别人做小生意认识几个字,只能用来记流水账,学的珠算,只会加减。他没有能力做任何辅导,也没有这个概念。我把我的这种优劣状况称之为“文通理不通”,即接受文科方面的知识较快,接受理科方面的知识却很感困难。

在我上学读完《中庸》《大学》以前,我的记忆力是很好的,虽然意思并不明白,但像和尚会念经一样,我读过的书是可以从头背诵到尾的,连本姓的一位绅士都妒嫉了。我过去不理解,孩提时代有时也会出现思想迟钝的阶段,从私塾又转回学堂的那一年,我就进入过这样的时期,好像自己突然变傻了,迟钝得让人不可捉摸,后来有所恢复,但仍不能与童年相比。

抗战了,参军了,入党了,提干了,岁数虽还没有到达成年,但革命的实践、党和军队教育的熏陶,使一个农村出来的“小大人”脱胎换骨了。有了理想,有了事业,有了责任,有了奋发向上的追求和目标;站得高了,看得远了,想得多了,智力的发展出现了新的境界,求知欲更强了,理解力开始大大强于记忆力。“死读书”、“读死书”的办法,是不行了,也不习惯了。从工作实际需要出发,联系实际,用“举一反三”、“触类旁通”的办法加以理解,在理解和运用中去巩固、提高,从我的实践中证明是有效的。

语文教员谭培德同志是很富有教学经验的人。他对于每个同志的特长、个性了如指掌,很善于发挥每个同志的积极性。他除了要求我学好教学课程外,还让我多读一些课外读物,为发挥我个人的一些优势,他要我参加和组织了不少的课外活动。

1942年秋天,抗大总校组织的展览活动,我们队以反扫荡斗争和学习为专题,组织了征文活动。从组稿、选稿、修改到组织抄写、展览,我参加了全过程。

1943年反扫荡后,又以反扫荡为中心,组织征文编专辑活动。我参加了这个专辑的具体编辑工作。那时没有油印条件,是在毛头土纸上用毛笔抄写后,合订成册的。

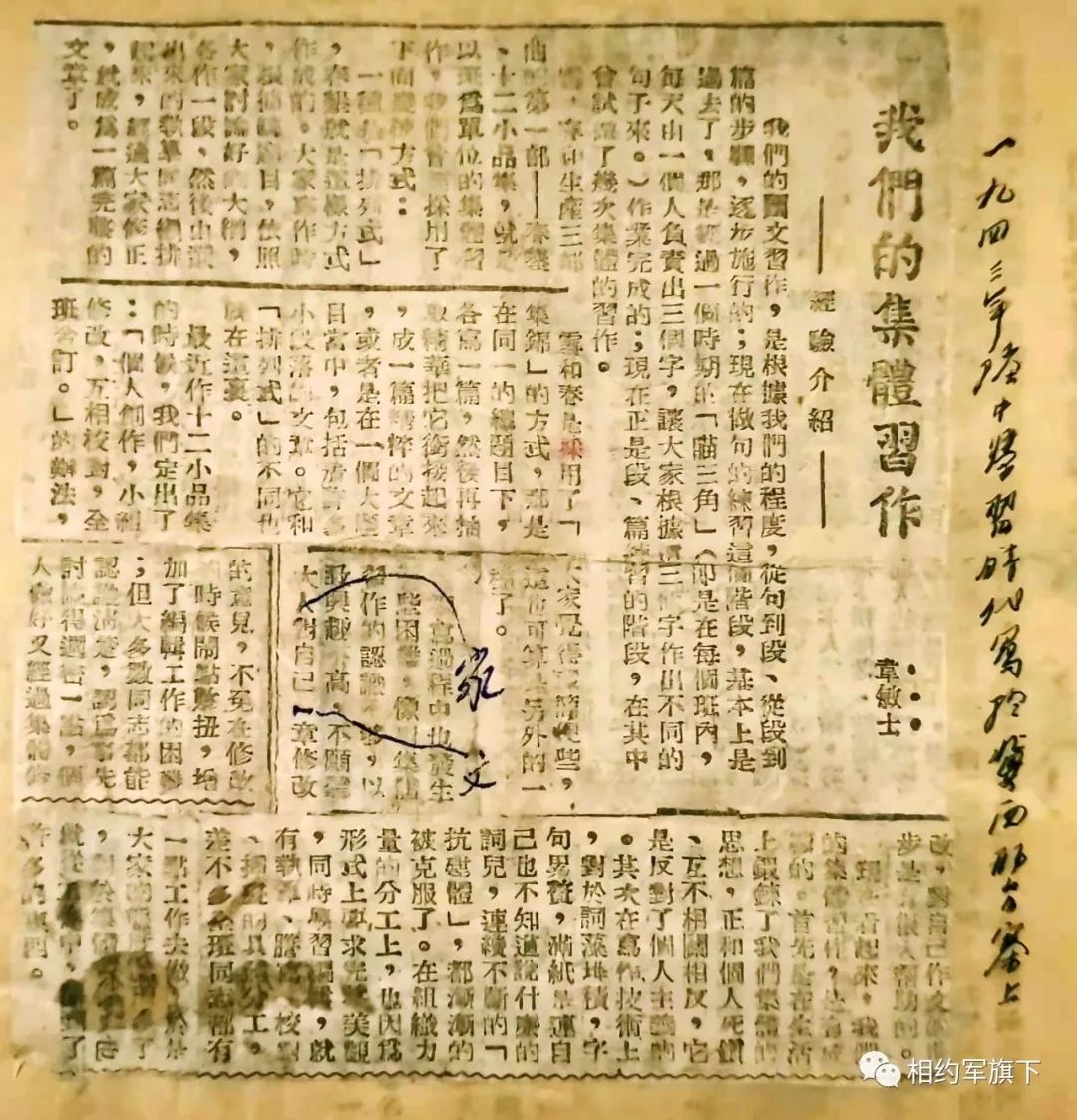

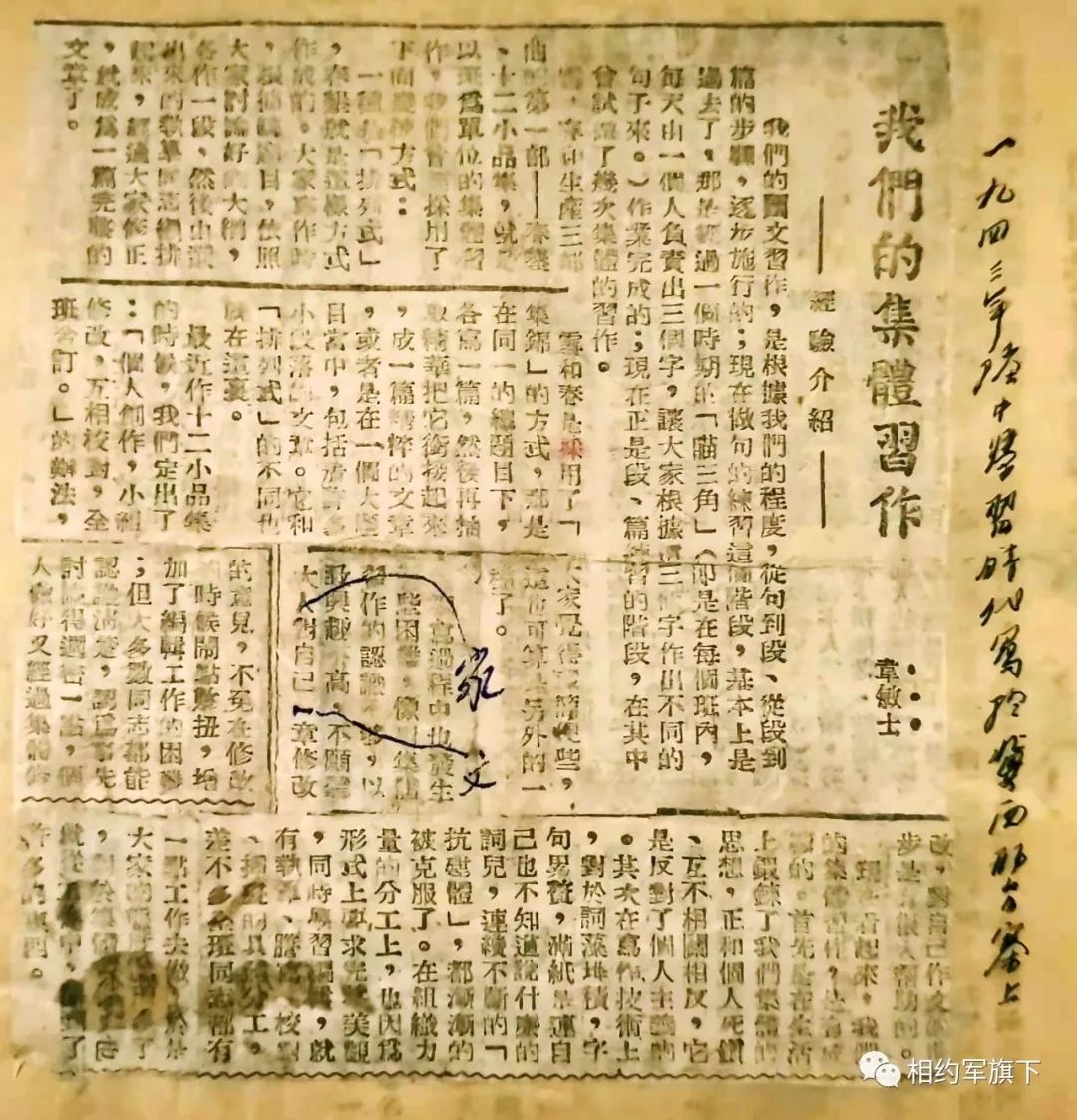

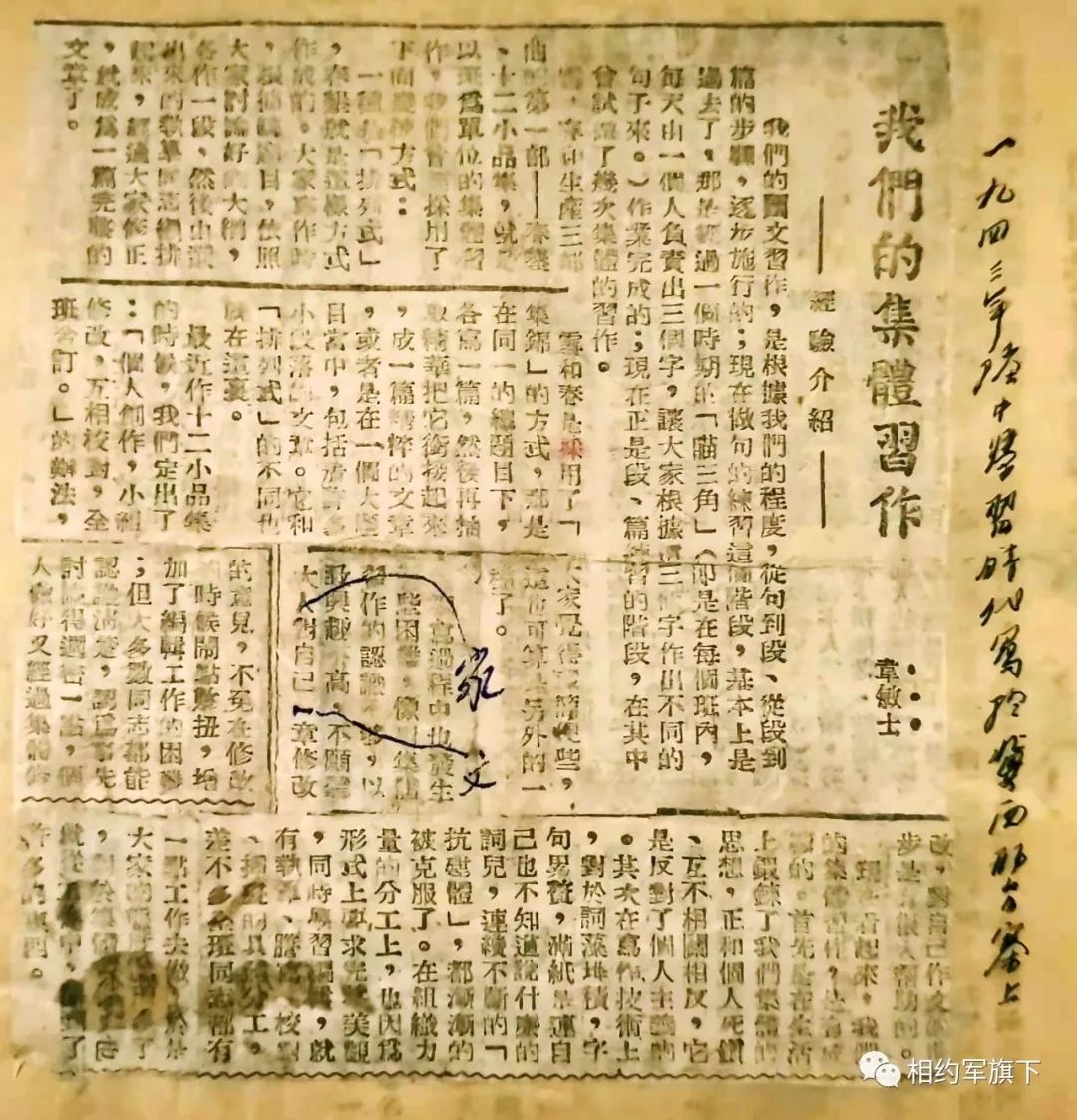

1943年还组织了“雪、春垦和生产三部曲”,和“十二小品集”等以班为单位的集体习作活动,以提高同志们的写作水平。这些工作都是在谭培德教员的具体指导下,我和一些同志组织的。从这些具体工作中,接受了教员的许多启示和具体帮助。当年我写了《我们的集体习作》,总结了这方面的经验,发表在129师政治部《战场报》上。

1943年韦敏士在太行陆军中学学习时写于冀西邢台寨上,登载于八路军129师《战场报》

我们的集体习作

我们的国文习作,是根据我们的程度,从句到段、从段到篇的步骤,逐步施行的;现在做句的练习这个阶段,基本上是过去了,那是经过一个时期的“瞄三角”(即是在每个班内,每天由一个人负责出三个字,让大家根据这三个字作出不同的句子来。)作业完成的;现在正是段、篇练习的阶段,在其中曾试做了几次集体的习作。

雪、春和生产三部曲的第一部——春垦、十二小品集,就是以班为单位的集体习作,我们曾经采用了下面几种方式:

一种是“排列式”,春垦就是这样方式作成的。大家写作时,根据总题目,依照大家讨论好的大纲,各作一段,然后由选出来的执笔同志编排起来,经过大家修正,就成为一篇完整的文章了。

雪和春是采用了“集锦”的方式。那是在同一的总题目下,各写一篇,然后再抽取精华把它衔接起来,成一篇精粹的文章,或者是在一个大题目当中,包括着许多小段落的文章。它和“排列式”的不同也就在这里。

最近作十二小品集的时候,我们定出了“个人创作,小组修改,互相校对,全班合订”的办法,大家觉得还简便些,这也可算是另外的一种了。

编写过程中也发生一些困难,像对集体习作的认识不够,以致兴趣不高,不愿听大家对自己文章修改的意见,不免在修改的时候闹点别扭,增加了编辑工作的困难。但大多数同志都能认识清楚,认为事先讨论得周密一点,个人写好又经过集体修改,对自己作文的进步是有很大帮助的。

现在看起来,我们的集体习作是有成绩的。首先是在生活上锻炼了我们集体主义的思想,正和个人死钻、互不相关相反,它是反对了个人主义的。其次在写作技术上,对于词藻堆积,字句累赘,满纸是连自己也不知道说什么的词儿,连续不断的“抗建体”,都渐渐地被克服了。在组织力量的分工上,也因为形式上要求完整美观,同时学习编辑,就有执笔、誊写、校对、插画的具体分工,差不多全班同志都有一点工作去做,于是大家的态度积极多了,对于集体习作也就从工作中学到了许多的东西。

对于中国的历史,我的兴趣也是很浓的。从神话传说、原始部落、母系氏族、父系氏族的原始社会,到夏、商、周的奴隶社会;从诸侯称霸的春秋,百家争鸣的战国到秦的统一,中国进入封建社会;在中国几千年长期的封建社会里,秦皇汉武、唐宗宋祖创造了中华民族的古代文明;农民起义、农民运动推动了社会的发展和进步;鸦片战争以来,帝国主义列强侵略,满清政府腐败无能,中国沦为半殖民地半封建的社会。这些历史知识、历史故事,对激励自己的爱国主义热情,立志为振兴中华效力,是有现实意义的。

这个时期对中国历史知识的学习,虽然还不能自觉掌握马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观,也不能运用生产力和生产关系对立统一的规律,去理解社会的前进和挫折,但这两年的学习为后来进入这些领域是奠定了基础的。在两年来学习历史知识的基础上,1944年我通读了范文澜同志主编的《中国通史》,建国初期专门学习了社会发展史。

回忆这两年学到的历史知识,我已超过了正常的初中生的水平,部分知识已进入了高中课程的范围。

地理知识,对于革命者,特别是对于军人是极为重要的。在学校,除了按课程规定学习外,结合日常读报,研讨战争形势学习是很有效的方法。1942年和1943年,是我们敌后抗战最艰苦最困难的两年,但同时,也是苏德战争出现伟大转折的两年。1942年春天,苏军取得了莫斯科保卫战的胜利,制止了希特勒的疯狂、全面的战略进攻;1943年新年伊始,举世瞩目的斯大林格勒保卫战取得胜利,苏德战争,苏德两国交换了战略地位,苏联军队取得战略反攻的主动权;1943年7月,库尔斯克会战的胜利,标志着苏军战略反攻的开始。在太平洋战场,日本偷袭珍珠港事件后不到四个月时间里,占领了关岛、威克岛、吉尔伯特群岛、泰国、香港、马来西亚、菲律宾、荷属东印度岛、缅甸,以及太平洋上的一些小岛,达到了它的所谓的“东亚共荣圈”的目的。日寇穷兵黩武骄横之日,也正是它战线拉得太长即将断裂之时。

我们采用这种联系战争形势和日常读报相结合的学习方法,不仅可明形势,鼓信心,而且那些国名、地名、方位、战略位置等等地理知识,也就比较容易记忆。它留在脑子里不只是个名称概念,而且是一个战争的具体形象。这种方法在日常工作中是经常运用的,也不失为一种有效的自学方法。

离校以后,1945年初,在华北新华书店编辑部受命编辑《敌后抗日根据地地图集》时,我也负责编辑了《豫西抗日根据地》的介绍和说明,这对我来说既是工作,也是在老同志帮助下的又一次学习。

那些年,我年轻气盛,求知欲望特别强,总感到不能满足,因此,对两年的学习收获并不满意。人近终年,回顾历史,客观地纵横比较,应该肯定,在陆中这两年以文化课为主的学习,对一个已走入成年的人来说,方法是好的,成绩也是优良的,“理科”方面达到初中应该掌握的知识,“文科”方面达到了相当高中的水平,圆满地完成了党和人民赋予的战略任务。

从后来几十年的工作经历来看,这两年的学习确是打下了一个好的基础。自然教员彭庆昭同志动员、推荐我到华北新华书店编辑部工作,他认为是合适的,编辑部的领导同志也认为是可以的,在那里他们也确想从编辑、记者方向来培养我。1945年重返部队,我一直在宣传工作领域,搞新闻报道,编辑油印小报;在报社搞通联,在宣传部门搞新闻、广播,等等。抗美援朝战争结束,随志愿军归国后,我由宣传领域转向文秘,还是搞文字工作。这些,我认为都是在陆中学习的基础上顺理成章的发展。

当然,这种学习也有不足之处,主要问题是,由于战争,使学习断断续续,学得比较粗糙,知识面较窄,而且基础打得不牢。因此,也使得我在后来的文字工作中有很多不足,如:形象思维不及逻辑思维,不善于观察人物、解剖心理,语言平板,缺乏艺术,缺乏幽默等等。这些缺点的形成,不仅来自粗枝大叶的学习作风,也来自于对自己要求不严,自觉性不高等毛病。看来学习不仅是一个汲取知识的过程,也是一个个人品格和意志养成的过程。

韦敏士,1923年4月出生,1937年12月参加八路军,1939年2月加入中国共产党。曾在八路军129师供给部、政治部任通讯员、文书、技术书记,后进入抗大附属太行陆军中学学习。之后曾任太行第七、第五军分区政治部宣教干事;中原野战军政治部编辑出版处副科长;第二野战军(西南军区)政治部《人民战士报》通联科长,宣传部新闻科长、宣传科长;解放军总政治部干事,志愿军宣传科科长,海军政治部副秘书长,旅顺基地政治部主任。1984年离休,1999年12月去世。

原文始发于微信公众号(相约军旗下):韦敏士:在太行陆军中学战斗生活学习纪事(三)